| Titel: | Parker und Weston's Ventilsteuerung für Dampfpumpen. |

| Autor: | Sirk |

| Fundstelle: | Band 222, Jahrgang 1876, S. 525 |

| Download: | XML |

Parker und Weston's Ventilsteuerung für Dampfpumpen.

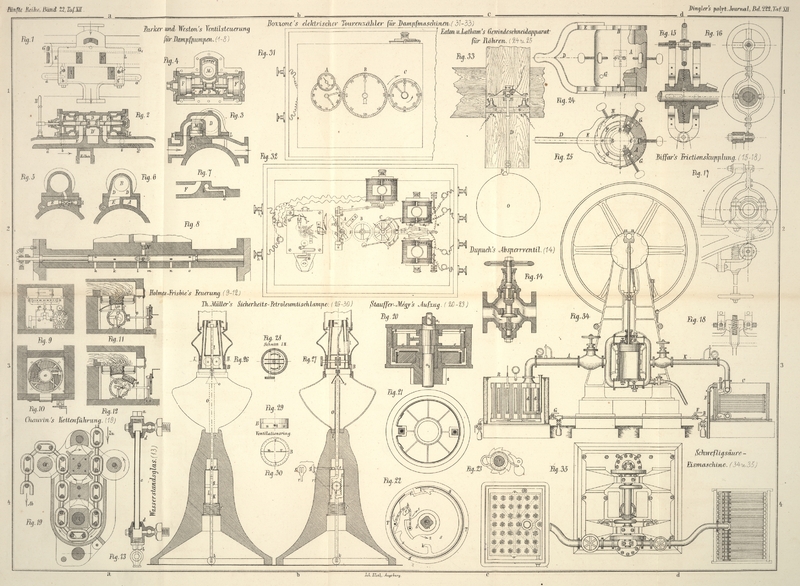

Mit Abbildungen auf Tafel

XII [a/2].

Parker und Weston's Ventilsteuerung für Dampfpumpen.

Die in Figur 1

bis 8 nach Engineering, August 1876 S. 120 skizzirte Steuerung

empfiehlt sich durch selbstthätige Function und compendiöse Zusammenstellung der

innern Dampfvertheilungsorgane. Zur Bewegung der Steuerungsventile sind keinerlei

äußere Mechanismen erforderlich, weshalb eine intermittirende Wirkung der Maschine

möglich ist, welche sonst nur durch complicirtere Vorrichtungen (Katarakte) erreicht

werden kann und für viele Zwecke zur Erzielung einer ausgedehnteren Dampfökonomie

bedingt wird.

Die Dampfvertheilung erfolgt in einem muldenförmigen Gehäuse (Fig. 3 und 6), welches durch

Scheidewände r, r', s und s'

in fünf Räume getheilt ist. Dieses Gehäuse ist dampfdicht auf dem Spiegel KL, befestigt, so daß die aus Fig. 1 und 2 ersichtlichen Spalten

der Cylindercanäle mit den verschiedenen Räumen des Dampfgehäuses communiciren. Der

Kesseldampf gelangt durch die Spalte D in den Mittelraum

D'. Der Raum zwischen den Scheidewänden ist durch

die Canäle E und E' mit den

entsprechenden Cylinderenden verbunden. An den Enden liegt der Ausströmungscanal,

welcher durch die Spalten A und A' den Dampf ins Freie abgibt. Die Wände r, r',

s und s' haben kreisförmige Oeffnungen; die

Steuerwelle f wird durch die beiden Kolben F und F' central in dem

Gehäuse geführt und trägt an einer gemeinsamen Hülse die beiden Eintrittventile B und B', welche abwechselnd

eine der beiden Oeffnungen in s und s' verdecken. Mit den beiden Umkehrkolben F und F' sind die

Ausströmungsventile C und C'

in einem Stück gegossen, welch letztere die beiden andern Oeffnungen in r und r' abschließen. Die

Montirung geschieht derart, daß immer zwei der Ventile abwechselnd aufsitzen.

Wie Fig. 2 und

4

darstellt, ist die Steuerwelle nach rechts aus dem Mittel gerückt, und es strömt

links der Dampf bei B ein, während bei C' sich die rechte Cylinderhälfte in den

Ausströmungscanal entleert. Der Kolben befindet sich hierbei auf seinem Wege nach

rechts, und man sieht, daß bei dieser Anordnung der Dampfkolben dem Schieber

nachfolgt. Die Maschine kann daher in Bewegung gesetzt werden, indem man das

Ventilsystem mittels des Handhebels H (Fig. 2) der erwünschten

Kolbenbewegung entsprechend bewegt, bis die automatische Thätigkeit der Ventile

eingeleitet ist. Die Steuerung dient für beide Bewegungssinne, und eine gesonderte

Umsteuerung ist nicht erforderlich, indem die selbstthätige Function der Ventile die Maschine im

anfänglich ertheilten Sinne von der Drehung der Schwungradwelle unabhängig

weiterbewegt.

Die Steuerungsventile werden unmittelbar durch den Dampfdruck auf die beiden Kolben

F und F' bethätigt. Bei

Stellung der Figur

2 wird Arbeitsdampf durch die Bohrung abc an das linke Ende des Gehäuses zugelassen, während rechts der Raum

hinter dem Kolben F' durch die Bohrung c

'

b

'

a' mit dem Ausströmungsrohr verbunden ist. Die

Steuerwelle wird daher durch den Ueberdruck des Arbeitsdampfes auf F in seiner Stellung rechts gehalten, wobei das Ventil

C aufsitzt und B'

geschlossen hält. Ist nun der Kolben in seinem Lauf über die Oeffnung a' gelangt, so strömt hier bei c' frischer Dampf zu, und der Druck auf die beiden Kolben F und F' kommt ins

Gleichgewicht; da nun das Ausströmventil C größer ist

als das Ventil B', so verschiebt sich die Ventilspindel

nach links, bis das Ventil C' aufliegt und B den Dampfzufluß für die linke Cylinderseite

abschließt. Der Dampf nimmt in den Canälen E und E' den umgekehrten Lauf, der Kolben tritt seinen Rückweg

an, bis er nach a gelangt und neuerdings ein Umstellen

der Schieberventile veranlaßt.

Ein genaues Studium der besprochenen Steuerungstheile führt bald zur Erkenntniß, daß

durch das Umkehren der Dampfwege der beschriebene Vorgang der selbstthätigen

Steuerung ungünstig beeinflußt wäre; es ist deshalb auch in dem Umkehrcanal abc eine Kugel eingebettet, welche, wie Figur 5 zeigt,

sammt dem Gehäuse durch Lösen einer Schraube leicht ausgehoben und gereinigt werden

kann. Die Umkehrbohrung abc ist durch die Oeffnung

g mit dem Cylindercanal E in Verbindung; analog ist die Einrichtung auf der andern Seite. Die

Wirkungsweise ist demnach folgende: Sobald der Dampf bei Kolbenbewegung nach links

durch die Oeffnung a nach b

gelangt, wirft er die Kugel d vor die Bohrung g, so daß der Kesseldampf nicht in den Canal E übertritt und letzterer nur mit ausströmendem Dampf

gefüllt ist. Die Ventile werden umgestellt; nun communicirt a' mit dem Ausströmungscanal, während rechts der Dampf in den Cylinder

tritt. Dies müßte zur Folge haben, daß die Ventile wieder in ihre vorige Stellung

zurückkehren, bevor der Dampfkolben die Oeffnung a'

überschritten hat und diese wieder mit dem Kesseldampf in Verbindung gebracht wäre.

Ein Rückströmen des Dampfes von dem Steuerkolben ist aber nicht möglich, weil der

eintretende Dampf im Canal E die Kugel d (Fig. 5) an die rechte

Oeffnung wirft und den Canal b abschließt. Diese Kugel

d ist also zur richtigen Function der Steuerung

unerläßlich.

Wie man sieht, ist die Dampfvertheilung eine momentane, indem der Steuerkolben ruckweise die

beiden erforderlichen Stellungen einnimmt, während der Dampfkolben die todten Punkte

durchläuft. Theoretisch können wir uns in die Steuerung nicht einlassen; sie wirkt

von diesem Gesichtspunkte aus vollkommen richtig, und es wird von der praktischen

Ausführung und von der Natur des Materials zumeist abhängen, inwieweit die Erwartung

auch im praktischen Betrieb gerechtfertigt wird. Sollte auch ein dichtes Aufliegen

der Ventile erreicht und trotz der Wärmeausdehnung der einzelnen Organe ein

bedeutender Reibungswiderstand vermieden werden können, so muß es doch von

vornherein gegen eine Steuerung einnehmen, wenn deren Function von der Spannung des

Kesseldampfes so abhängig ist wie hier; es läßt sich leicht die Minimalspannung

bestimmen, bei welcher die richtige Wirkung der Steuerung ganz illusorisch wird.

Außerdem wird der Dampfverlust durch die beträchtlichen schädlichen Räume noch im

Moment des Umkehrens der Dampfwege dadurch vermehrt, daß ein directes Ueberströmen

von D durch den Raum r, s

bezieh. s', r' in die Ausströmung stattfinden kann, weil

die Ventile B, C und B', C'

nicht gleichzeitig geschlossen sind. Dieser Uebelstand könnte noch beseitigt werden,

wenn B, B' innerhalb zweier Ansätze verschiebbar

angebracht würden.

Eine gesonderte Vorrichtung zur Erreichung eines variablen Füllungsgrades ist in Figur 8

dargestellt. In der cylindrischen Bohrung G (Fig. 3) ist ein

Messingrohr eingepaßt, welches von außen durch das Stellrad S gedreht und beliebig eingestellt werden kann, so daß eines der in einer

Schraubenlinie angeordneten Löcher der Hülse mit einer der entsprechenden Bohrungen

h, k, l, m, n oder o

(Fig. 8)

zusammenfällt. Hat der Kolben diese bestimmte Oeffnung überschritten, so tritt Dampf

ein, wirkt durch das Ventil N auf die untere Fläche des

Expansionsventiles M (Fig. 3) und schließt den

Dampfweg ab. Durch ein Verdrehen des Stellrädchens S

kann also eine an gewisse Marken gebundene Veränderlichkeit des Expansionsgrades

erreicht werden. Das Doppelventil O muß eingeschaltet

werden, um ein Ueberströmen des Dampfes von h nach o oder k nach n unmöglich zu machen. Es würde dies eintreten, so lange

der Kolben sich zwischen den beiden Oeffnungen bewegt, welche eben mit dem Innern

des Cylinders communiciren und die Grenzen der Dampffüllungen kennzeichnen.

Der Dampf, welcher über das Ventil N getreten ist und das

Expansionsventil gehoben hat, kann auf dem gleichen Wege nicht zurückdringen,

sondern strömt durch einen gesonderten Canal in die Ausströmung über, welcher Canal

durch eine Sperrschraube verengt werden kann. Das Expansionsventil wird aber erst

Dampf zulassen, nachdem die Spannung des Dampfes unter dem Expansionsventil sich vermindert hat und

letzteres durch sein eigenes Gewicht fällt. Man mag es daher erreichen, daß der

Kolben in den todten Punkten beliebig pausirt, indem man jene Sperrschraube mehr

schließt. Der Vortheil, welcher hieraus für gewisse Zwecke erwächst, darf als

bekannt angenommen werden, wie wir auch beifügen, daß wir alle Vor- und

Nachtheile, welche der vorgeführten als „Ventilsteuerung“

anhaften, nicht in Erwägung ziehen wollten.

Dampfpumpen mit dieser Steuerung baut die Coalbrookdale-Company in

Shropshire.

Sirk.

Tafeln