| Titel: | Wasserstandszeiger. |

| Fundstelle: | Band 222, Jahrgang 1876, S. 529 |

| Download: | XML |

Wasserstandszeiger.

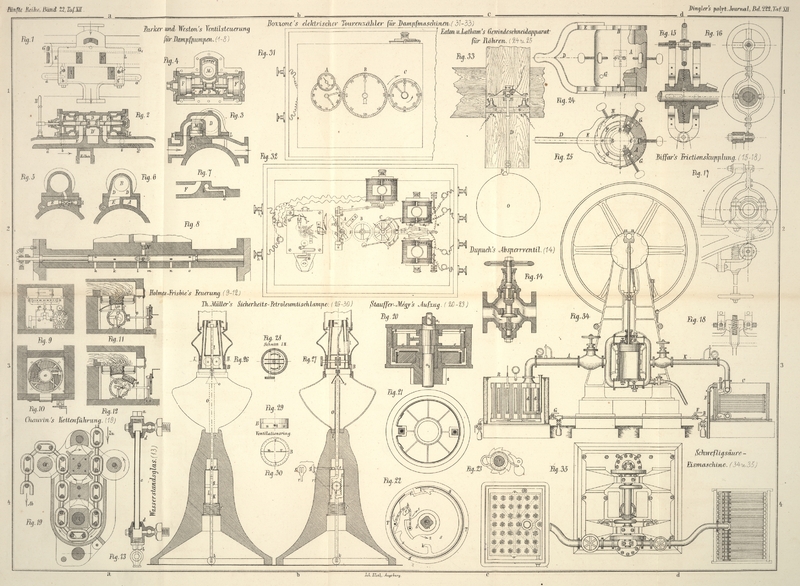

Mit einer Abbildung auf Taf. XII [a/4].

Wasserstandszeiger.

Wohl fast alle bisher in Anwendung gekommenen Wasserstandszeiger sammt ihren neuesten

Verbesserungen haben die Art der Befestigung des Glases in den Hahnköpfen mittels

Stopfbüchse und Hanf oder Gummiringe gemein, und grade dieser Verpackungsweise ist

wohl in den meisten Fällen das öftere Zerspringen der Gläser zuzuschreiben. Denn

selten werden die Hahnköpfe in der Weise über einander montirt, daß die beiden

Achsen genau eine gerade Linie bilden; wird nun außerdem die Hanfdichtung oder der

Gummiring nicht ganz gleichmäßig eingelegt, so müssen die Stopfbüchsen, um ein

Dichthalten zu erzielen, übermäßig angezogen werden, das Glas wird einseitig

gedrückt, steckt schief, ist eingezwängt und muß zerspringen. Alle diese Uebelstände

sind nach Uhland's Practischem Maschinenconstructeur, 1876 S. 353 durch die in Figur 13

dargestellten Hahnköpfe vermieden.

Die Dichtung und Befestigung des Glases bei diesen Hahnköpfen geschieht, wie aus der

Zeichnung klar ersichtlich, nur durch Einlegen conischer Gummiringe, welche aus

gefilztem Gummi hergestellt sind und der Hitze größern Widerstand leisten als

gewöhnliches Gummi.

Das Einziehen der Gläser geschieht nun einfach auf folgende Weise: Man entfernt die

Schlußschraube a beim obern Hahnkopfe, sowie das

Ablaßhähnchen b beim untern, führt das Glas c ein, steckt oben und unten Gummiringe d auf das Glas und drückt sie mit einem Finger leicht in

den conischen Sitz im Hahnkopfe; hat man sich nun noch überzeugt, daß das Glas seine

richtige Stellung hat, also die Hahndurchgänge frei und nicht vom Glase überdeckt

sind, so schraubt man oben die Schlußschraube, unten den Ablaßhahn wieder ein und

das Glas wird beim sofortigen Gebrauch gut dicht halten.

Das Glas kann sich hier frei ausdehnen, verträgt auch eine verschiedene Ausdehnung

der Hahnköpfe gegen einander und wird auf keinerlei Weise gezwängt. Auch dürfte

diese Art der Einziehung eines Glases kaum die Hälfte der Zeit beanspruchen, die man

nöthig hat, um ein Glas einzuziehen bei Hahnköpfen mit Stopfbüchsen.

Diese Hahnköpfe werden jedenfalls billiger zu liefern sein als andere, da sie

einestheils weniger Material enthalten und anderntheils geringern Arbeitsaufwand bei

der Herstellung bedingen. Auch werden in den meisten Fällen die Hahnköpfe nach altem

System sich leicht nach dieser neuen Art einrichten lassen.

Derartige Hahnköpfe sind u.a. von E. F. Hering in Zittau

zu beziehen.

Tafeln