| Titel: | Schwefligsäure-Eismaschine für die künstliche Eisbahn (Glaciarium) zu Chelsea. |

| Fundstelle: | Band 222, Jahrgang 1876, S. 556 |

| Download: | XML |

Schwefligsäure-Eismaschine für die

künstliche Eisbahn (Glaciarium) zu Chelsea.

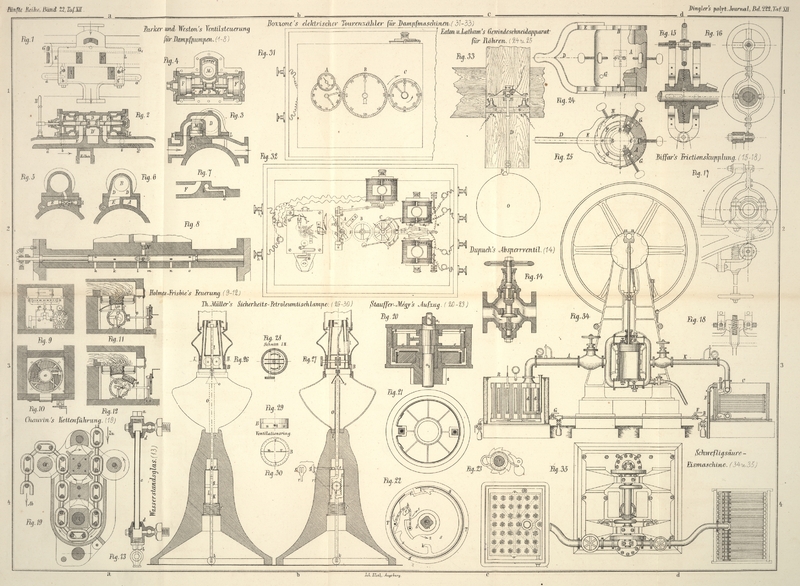

Mit Abbildungen auf Taf.

XII [d/3].

Eismaschine für Eisbahnen.

Die künstliche Eiserzeugung im Kleinen bietet dem Chemiker und Fabrikanten

bekanntlich keine besondern Schwierigkeiten dar. Anders jedoch gestaltet sich die

Frage, wenn es sich darum handelt, einen Eisspiegel von beträchtlicher Ausdehnung

(wie z.B. das Glaciarium zu Chelsea) durch künstliches Gefrieren direct zu erzeugen

und unter Beobachtung einer hinreichend niedrigen Temperatur in einem zum

Schlittschuhlaufen geeigneten Zustande zu erhalten.

Zur Herstellung einer künstlichen Eisbahn sind außer der mechanischen Triebkraft drei

Dinge erforderlich: das in Eis zu verwandelnde Wasser, das Kälteerzeugungsmittel und

das die Kälte auf das Wasser übertragende Medium. Letzteres ist nothwendig, weil das

Gefriermittel mit dem

Wasser nicht in unmittelbare Berührung gebracht werden kann. Bei der Eisbahn zu

Chelsea, der einzigen bis jetzt (Mai 1876) existirenden Anstalt dieser Art, dient

als solches Medium eine Glycerinlösung und als

Kälteerzeugungsmittel schweflige Säure. Diese Säure ist

bekanntlich im gewöhnlichen Zustande ein Gas von 2,212 spec. Gew., welches jedoch

unter einem Druck von 1at bei 0°

oder durch Erkältung, indem man es durch ein bis –18° abgekühltes Rohr

leitet, tropfbar flüssig wird. Das specifische Gewicht der schwefligen Säure als

Flüssigkeit ist 1,45.Der Unternehmer der erwähnten Eisbahn, Hr. Gamgee,

bezieht die schweflige Säure für die Zwecke seines Glaciariums aus der

Schweiz und zwar in starken kupfernen Flaschen, welche einige Centner

Flüssigkeit fassen. Bei einer Temperatur von –10° befindet

sich die Flüssigkeit in normalem Zustande und übt keinen Druck aus.

Fig. 34 und

35

stellen den Eiserzeugungsapparat des Glaciariums zu Chelsea im senkrechten

Durchschnitte und im Grundrisse dar. Man bringt die Säureflasche auf einen kleinen,

mit einer Wage versehenen Rollwagen und läßt ein Quantum Flüssigkeit von gegebenem

Gewichte durch die Röhre B in den untern Theil des

Condensators C fließen. Der letztere wird direct von der

Wasserleitung aus mit Wasser von gewöhnlicher Temperatur gespeist. Er ist mit einem

System von Doppelröhren versehen, deren jede aus einem äußern 25mm weiten und einem innern 16mm weiten Rohre besteht, welche einen

ringförmigen Raum zwischen sich lassen. Das Wasser tritt bei D ein, fließt durch die engern Röhren und erreicht den Boden des

Condensators durch die aufwärts gebogenen Rohrenden. Es steigt alsdann durch den

Condensator in die Höhe und verläßt denselben durch das Abflußrohr E. Auf diese Weise findet ein fortwährender Wasserzufluß

und eine vollkommene Circulation statt.

Sobald nun der Hahn G geöffnet wird, geht die bis jetzt

noch flüssige schweflige Säure bei ihrem Eintritt in den Refrigerator R in Gasform über, wobei sie auf das 300fache ihres

ursprünglichen Volums sich ausdehnt. Der Hahn F hat

erforderlichen Falles die Verbindung zwischen dem Condensator und dem Refrigerator

abzusperren. Das Röhrensystem des letztern besteht aus Gruppen dünner Röhren, welche

von weiten Röhren d umschlossen sind. Die nunmehr

gasförmige schweflige Säure steigt durch die Röhren d in

den obern Theil des Refrigerators, wo die Röhren befestigt sind. (Jedes Pfund

schweflige Säure, welches seinen Weg durch die Röhre A

nimmt, absorbirt 170 englische Wärmeeinheiten.)

Eine doppelt wirkende Pumpe, welche ein relatives Vacuum von ungefähr 50mm Quecksilberhöhe erzeugt, kommt nun in

Thätigkeit. Theils durch dieses Mittel, theils vermöge ihrer eigenen Spannkraft,

steigt die schweflige Säure in das Rohr A, dessen

Temperatur eine sehr niedrige ist, um alsdann durch das Rohr K, dessen Temperatur eine hohe ist, in den Condensator C gepreßt zu werden. Das Manometer zeigt einen Druck von

ungefähr 1at,5, welcher unter Mitwirkung

des Wassers zur Recondensation des Gases hinreicht. Wenn die schweflige Säure, deren

Uebergang von dem gasförmigen in den tropfbarflüssigen Zustand mit dem Eintritt in

das Rohr K beginnt, in den Condensator gelangt, so tritt

sie zunächst in die Kammer, worin die Doppelröhren angeordnet sind, und fließt durch

die ringförmigen Räume zwischen der einen Röhrenhälfte bis zu einem Absperrhahn,

dann durch die andere Hälfte, gelangt zum Boden des Condensators und endlich von da

wieder zurück in den Refrigerator R, um ihren Kreislauf

von Neuem zu beginnen. Die Temperatur der schwefligen Säure variirt von –6

bis –2°.

Die Pumpenventile aus sogen. Bristol-Bronze mit gußstählernen Spindeln haben

sich vollständig bewährt. Die schweflige Säure greift, da sie mit der Atmosphäre nie

in Berührung kommt, die Maschinentheile nicht im Geringsten an.

Das die Kälte übertragende Medium ist eine wässerige Lösung von braunem Glycerin,

welche in unterirdischen Cisternen aufbewahrt wird. Dieselbe hat einen sehr

niedrigen Gefrierpunkt. Eine Lösung von gleichen Theilen Glycerin und Wasser ist

praktisch nicht zum Gefrieren zu bringen. In Chelsea bedient man sich einer Mischung

von 4 Th. Glycerin auf 6 Th. Wasser, welche bei –18° erstarrt. Diese

Flüssigkeit wird zunächst in eine an dem obern Theile des Refrigerators R angebrachte Kammer gepumpt, um bis zur erforderlichen

Temperatur erkältet zu werden. Sie fließt durch die innern, an die Kammer

befestigten Röhren des Refrigerators hinab. Letztere sind von der schwefligen Säure

umgeben, welche, wie oben erwähnt, die weiten Röhren d

ausfüllt. Die Glycerinlösung gelangt in eine flache gußeiserne Kammer am Boden des

Refrigerators, worin sie sich durch ein System radialer Röhren vertheilt. In

hinreichend erkältetem Zustande wird sie vorsichtig und unter Vermeidung heftiger

Bewegung in einen ungefähr 3m über dem

Boden angebrachten hölzernen Behälter gepumpt. Aus diesem fließt sie vermöge ihrer

eigenen Schwere durch ein 150mm weites Rohr

hinab, um ein System dünner kupferner Röhren zu durchfließen, welche längs des

Bodens der Schlittschuhbahn parallel neben einander angeordnet sind. Diese Röhren

besitzen einen elliptischen Querschnitt, dessen beide Achsen 76 und 22mm betragen. Der Raum zwischen diesen

dünnen Röhren variirt zwischen 3 und 6mm,4.

Nachdem die Glycerinlösung dieses Röhrensystem durchlaufen und ihre erkältende

Wirkung auf das umgebende Wasser des Bassins ausgeübt hat, fließt es in den

Refrigerator zurück, um in diesem von Neuem zu einer niedrigen Temperatur abgekühlt

und in den Behälter hinauf gepumpt zu werden. Während des ganzen, auf diese Weise

sich wiederholenden Kreislaufes aus dem Refrigerator in den Behälter, aus diesem

durch das Röhrensystem des Bassins und von da wieder zurück in den Refrigerator

variirt die Temperatur der Flüssigkeit nur wenige Grade.

Das auf die beschriebene Weise künstlich erzeugte Eis der Schlittschuhbahn

unterscheidet sich vortheilhaft von dem natürlichen Eis. Da es nämlich direct auf

Beton und Planken liegt, so hat der Schlittschuhläufer weder Risse noch Biegungen zu

befürchten, und da es bei einer sehr niedrigen Temperatur gefroren ist, so ist es

härter und dichter als gewöhnliches Eis. (Nach dem Engineer, 1876 Bd. 41 S. 371.)

P.

Tafeln