| Titel: | Bürgin's elektro-dynamische Maschine und Minenzündapparat. |

| Fundstelle: | Band 223, Jahrgang 1877, S. 177 |

| Download: | XML |

Bürgin's elektro-dynamische Maschine und

Minenzündapparat.

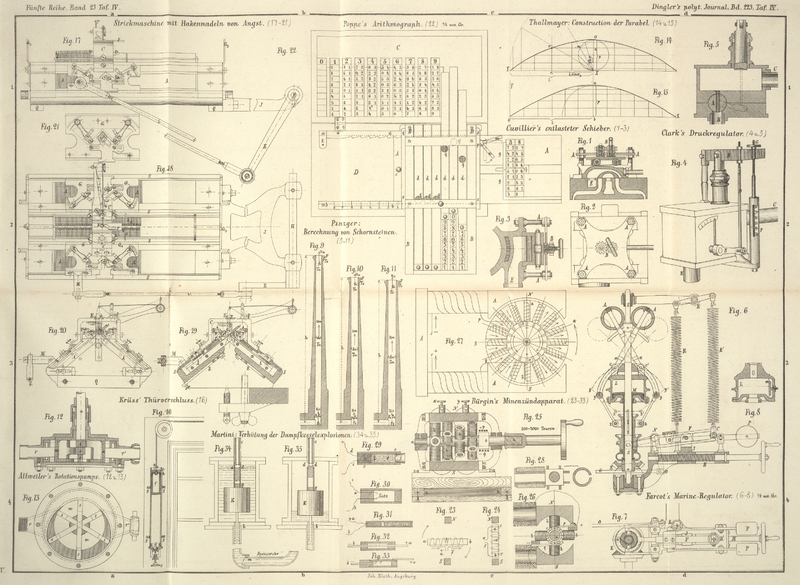

Mit Abbildungen auf Taf.

IV [c/3].

Bürgin's elektro-dynamische Maschine und

Minenzündapparat.

Ein mit einer Spirale umwundener Eisenstab ab,

welcher zwischen den Polen N und S eines künstlichen Hufeisen- oder Elektromagnetes um den Punkt o (Fig. 23 und 24) drehbar

ist, zeigt in horizontaler Lage (Fig. 23) keine Pole;

dreht man ihn aber z.B. von links nach rechts, so nähert sich a dem N-Pol, b dem S-Pol, und es findet eine Störung

des magnetischen Gleichgewichtes statt. Der Stab wird anfangs schwach magnetisch und

dann immer stärker, bis das Maximum der magnetischen Vertheilung eintritt, wenn der

Stab in die senkrechte Lage Figur 24 kommt. Der durch

die magnetische Erregung in der Spirale inducirte Strom behält die gleiche Richtung

bei, so lange sich a dem N-Pol, b dem S-Pol nähert, so lange also die Erregung zunimmt. Dreht man über die

senkrechte Stellung hinaus, so entfernt sich a vom N-Pol, und b vom S-Pol; es wird also die magnetische Erregung

abnehmen, bis der Stab wieder in die horizontale Lage kommt, wo der Einfluß der Pole

auf alle Theile des Stabes gleich groß ist und deshalb keine Erregung mehr

stattfindet; die Stromrichtung wird aber der frühern entgegengesetzt sein, so lange

die magnetische Erregung abnimmt und auch dieselbe bleiben, wenn die Drehung

fortgesetzt und der Stab in entgegengesetztem Sinne magnetisch erregt wird, d.h.

wenn die Pole wechseln. Der Inductionsstrom wird also in der Spirale von β nach α in

der Richtung des Pfeiles Figur 23 fließen, so

lange sich a von S nach N und b von N nach S bewegt, und wird

die entgegengesetzte Richtung einschlagen, wenn a sich

von N nach S und b von S nach N bewegt.

Hiernach construirte Ingenieur Bürgin in Basel seinen

elektrodynamischen Apparat; er gruppirte auf einer Achse aa (Fig. 25 und 26) 8

Eisenstäbe b so, daß je zwei derselben in derselben

Ebene liegend ein Kreuz bilden; es sind somit 4 Kreuze, von denen jedes um 22

1/2° gegen das vorhergehende verstellt ist, so daß die Enden der Stäbe die

Gänge einer vierfachen Schraube bilden. Die Enden der einzelnen auf die Eisenstäbe

aufgezogenen Drahtspiralen werden alle gegen die Achse geführt, laufen dann längs

der Achse fort und enden in einen mit der Achse concentrischen, seitwärts der Kreuze

liegenden Kupferring o. Der Kupferring besteht nicht aus

einem Stück, sondern ist durch isolirende Schichten in so viele Sectionen

eingetheilt, als Eisenstäbe mit Drahtspiralen auf der Spindel a sitzen. Der Enddraht der Umwicklung eines Elektromagnetes mündet je in dem Kupfersegmente

aus, in welchem der Anfangsdraht der nächsten Spirale seinen Ursprung hat (Fig. 27), so

daß die sämmtlichen Drahtspiralen mittels dieser Segmente des Kupferringes eine

ununterbrochene Leitung bilden.

Denkt man sich nun in der Figur 27 (schematische

Darstellung, in welcher alle Magnete in einer Ebene dargestellt sind), die Achse

drehe sich in der Richtung des Pfeiles x, so wird sich

der Eisenkern ab grade im Punkte befinden, wo

seine Spirale die Stromrichtung wechselt; der Strom wird in der Spiralhälfte a von der Peripherie nach dem Centrum, in der

Spiralhälfte b von der Achse gegen die Peripherie

gerichtet sein, und zwar so lange, bis a vom Nordpol N des influencirenden Magnetes nach dem Südpol S gelangt ist; sobald die Drehung über diesen Punkt

hinaus geht, wird auch in der Spiralhälfte a der Strom

vom Centrum nach der Peripherie seine Richtung nehmen u.s.w. Betrachtet man nun das

ganze System, so erkennt man, daß in allen Spiralen das Nämliche eintritt, was von

der Spirale des Eisenkernes ab gesagt wurde, und

da alle Spiralen durch die Kupfersegmente des Ringes o

mit einander verbunden sind, so sieht man aus der Figur und der in derselben

deutlich dargestellten Drahtverbindung, daß auf beiden Seiten der Verbindungslinie

NS der beiden influencirenden Pole des

Magnetes A eine Stromrichtung durch die Kupfersegmente

des Ringes vom Nordpol gegen den Südpol, d.h. von oben nach unten stattfindet. Auf

der linken Seite der neutralen Linie NS gehen die

Ströme in den Spiralen von der Peripherie gegen das Centrum, auf der rechten vom

Centrum gegen die Peripherie; es geht daher in den Elementen des Kupferringes der

positive Strom von den obern gegen die untern Elemente, und zwar auf beiden Seiten

von der neutralen Linie NS. Es findet also unten

eine Anhäufung positiver, oben eine solche negativer Elektricität statt, und man

kann das Ganze als eine Batterie von 16 galvanischen Elementen betrachten, welche in

zwei Hälften von je 8 Elementen getrennt ist, bei denen die positiven Drahtenden q beider Batterien verbunden sind, ebenso auf der

entgegengesetzten Seite die negativen Enden p. Da aber

die Ströme beider Batterien gleich stark sind, so wird gar kein Strom circuliren.

Anders ist es aber, wenn man von p nach q Drähte abführt und sie an irgend einer Stelle, z.B.

bei r, s verbindet; dann wird der positive Strom von q nach s, der negative von

p nach r abfließen, wo

sie sich vereinigen.

Ebenso können die in den Inductionsspulen bei der elektro-dynamischen Maschine

erzeugten Ströme abgeleitet werden; aus Fig. 25 bis 27 ist dies

deutlich ersichtlich; es sind nämlich an den beiden Stellen oben und unten am Kupferring, wo sich

die positiven und negativen Ströme in den Kupfersegmenten ansammeln, Bürsten p und q von Messing oder

Kupferdraht an den Kupferring so angelegt, daß die Drähtchen dieser Bürsten

wenigstens zwei oder mehr Elemente des Ringes berühren, und so ein inniger Contact

während des Drehens zwischen den Kupferelementen und den Bürsten geschaffen ist. Von

den Bürsten aus können dann die Ströme an ihren Bestimmungsort geführt werden. Damit

der Contact bei den unter sich isolirten Elementen des Kupferringes mit den Bürsten

ganz sicher ein ununterbrochener sei, sind die isolirenden Schichten etwas

schraubenförmig geführt, so daß, bevor das eine Element die Bürste verläßt, das

andere etwas mehr seitwärts bereits wieder in vollem Contacte steht.

Nach dem Gesagten werden auf diese Weise ganz continuirliche Ströme erhalten werden,

und diese Ströme ändern sofort ihre Richtung, wenn die Achse nach der

entgegengesetzten Richtung gedreht wird.

Die zum Betriebe des Apparates erforderliche Kraft ist proportional der Stromstärke

und der Tourenzahl; sie wird zu Null, sobald die Leitung geöffnet ist, und muß

sofort wieder wachsen beim Schließen der Leitungsdrähte; denn so lange keine Ströme

circuliren, ist auch der magnetische Widerstand Null. Wenn umgekehrt Ströme durch

den Apparat geleitet werden, so beginnt die Achse zu rotiren und ist die

elektromotorische Kraft proportional der Stromstärke.

Der influencirende Magnet kann ein künstlicher Magnet sein; da aber, wie allgemein

bekannt, Elektromagnete weit kräftiger sind, so werden denn auch hier bei größern

Apparaten fast ausschließlich nur Elektromagnete als influencirende Magnete

verwendet; es werden nämlich die aus den rotirenden Spiralen erhaltenen

Inductionsströme erst in die Spirale der influencirenden starken Elektromagnete

geleitet und so der Hufeisenmagnet A (Fig. 27) mächtig erregt.

Beim Magnetisiren dieses Magnetes hat der Strom allerdings den Widerstand im Drahte

zu überwinden. Bei Maschinen, die auf Quantität gebaut sind, kann man dann auch als

Spirale einen einige Male um die Schenkel gewundenen Kupferblechstreifen verwenden,

welcher großen Querschnitt und somit fast hat gar keinen Widerstand.

Den ersten erregenden Impuls im gesammten System gibt der Erdmagnetismus, welcher in

jedem Eisenstücke eine, wenn auch noch so schwache Vertheilung des Magnetismus

hervorbringt. So werden, wie bei andern dynamo-elektrischen Maschinen,

anfangs schwache, aber rasch sich verstärkende Ströme geliefert. Später reicht der

remanente Magnetismus hin, um, wenn die Achse gedreht wird, sofort den Kreislauf der Ströme wieder zu

bewirken. Das Quantum der erhaltenen Elektricität ist nahe proportionalproportinal der Tourenzahl. Die zur Bewegung der Achse erforderliche mechanische

Arbeit ist wiederum proportional der Tourenzahl oder der Stärke der erzeugten

Ströme, so weit eben gewisse Grenzen nicht überschritten werden.

Die elektro-dynamischen Maschinen haben eine

ausgedehnte Anwendung. So kann in einem galvanoplastischen Etablissement mit Aufwand

von 1e eine Maschine, System Gramme, 900g

Silber aus der Silberlösung ausscheiden und auf die zu versilbernden Gegenstände

deponiren. Desgleichen reicht 1e hin, um

ein Licht zu erzeugen, das der Lichtintensität von ca. 200 Gasflammen gleichkommt.

In Wien war eine Gramme'sche Maschine ausgestellt, die etwa 4e consumirte und ein Licht von ca. 900

Gasflammen erzeugte. Diese Maschinen lassen sich auch zur Uebertragung von Kräften

auf große Entfernung benutzen, indem der Strom, von einer solchen Maschine oder von

einer Batterie auf eine andere Maschine gleicher Construction geleitet, diese

dadurch in Rotation versetzt und mittels einer Riemenrolle oder mittels Rädern die

Kraft wieder auf eine Transmission geleitet wird. Mit Aufwand von 75km mechanischer Arbeit zum Betriebe der

einen Maschine wurden an der andern auf bedeutende Distanz 39km wieder nutzbar gemacht, also etwas über

50 Proc. der ursprünglichen Kraft wieder gewonnen. Der Nutzeffect der einzelnen

Maschine kommt also auf über 70 Proc.

Die Systeme von Bürgin und Gramme (1875 216 499) haben den nämlichen

Fehler, nämlich den, daß die Pole im weichen Eisen fortwährend wechseln müssen; dies

ist insofern ein Nachtheil, als der im Eisen stets zurückbleibende Magnetismus erst

wieder vernichtet werden muß, um entgegengesetzt magnetisch werden zu können; es

wird also bei jeder Drehung der Achse eine Drehung der Pole in den Molecülen

erfolgen, welche eine bedeutende mechanische Arbeit absorbirt; diese verlorene

Arbeit wird in Wärme umgesetzt, weshalb bei sehr rascher Drehung der Achse die

Magnete sich stark erwärmen. Bürgin wußte sich

größtentheils dadurch zu helfen, daß er seine Eisenkerne hohl, ringförmig machte

(Fig.

28), wodurch er die Eisenmassen, welche stets bei jeder Umdrehung den

Magnetismus wechseln, verminderte, ohne deswegen große Einbuße an der Intensität der

inducirten Ströme zu erleiden. Durch diesen geschickten Ausweg konnte er die zur

Erzeugung eines großen Stromes erforderliche Arbeit um mehr als die Hälfte der

ursprünglichen reduciren. Die hohlen Eisenkerne sind der Länge nach aufgeschnitten,

damit keine elektrischen Ströme in denselben circuliren können. In der Maschine von

Siemens und Halske (* 1875

217 257) ist eine Umkehrung der Pole nicht nöthig und daher die

Erwärmung der Apparate geringer, weil der weiche Eisenkern nicht rotirt, sondern nur

die ebenfalls in Elemente eingetheilte Spirale um den influencirten Eisenkern. Hier

ist aber die Schwierigkeit zu überwinden, ein Drahtbündel concentrisch rotirend um

einen stillstehenden Kern herzustellen. Die Maschinen von Gramme und von Siemens und Halske haben aber gegenüber der Bürgin'schen Maschine den bedeutenden Nachtheil, daß zwischen den zu

erregenden weichen Eisenkernen und den influencirenden Polen der Hufeisenmagnete

eine dicke Schichte von Drahtspiralen liegt; es kann also die Erregung, da die

elektrische Kraft mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt, bei diesen Maschinen nur

eine verhältnißmäßig schwache sein.

Der Minenzündapparat ist im Wesentlichen in Figur 25

dargestellt; er besteht aus einem kleinen, leicht tragbaren

dynamo-elektrischen Apparate. Auf der durch eine kleine aufzuschraubende

Kurbel verlängerten Achse wird eine Schnur aufgewickelt und durch kräftiges Abziehen

derselben die Achse in rasche Rotation versetzt, wodurch momentan sehr starke Ströme

erzeugt werden. Von den Klemmschrauben x und y aus, welche mit den Enden der Inductionsspiralen in

Verbindung stehen, werden die Leitungsdrähte zur Mine geführt, wo sie mit den

Kupferdrähten c, d des Zünders (Fig. 29) innig verbunden

werden. Durch Erglühen eines an den im Innern des Zünders hervorragenden

Kupfer-Drahtenden angelötheten Platindrähtchens z, welches vorher mit etwas Schießbaumwolle umwickelt ist, wird der Zündsatz

f, welcher meistens aus Pulver besteht, entzündet

und so die Mine zum Explodiren gebracht. Die Kupferdrähte c und d des Zünders sind mit etwas Schwefel

a als Isolator in das Messingröhrchen ee eingegossen und der mit Pulver gefüllte Raum

f mit einem kleinen Zapfen g verschlossen.

Damit der Apparat aber auch für Funkenzünder brauchbar ist, hat Bürgin sehr geschickt eine Anzahl Franklin'scher Tafeln uu (Fig. 25) im hölzernen

Fuße des Apparates angebracht, welche den sogen. Condensator bilden, ganz analog den

Condensatoren der Rhumkorff'schen Inductionsapparate. Durch Influenz sammelt sich in

diesen Tafeln auf beiden Belägen ungleichnamige Elektricität von hoher Spannung an,

die, wenn die Spannung groß genug ist, durch einen Entlader und durch die

Leitungsdrähte zum Funkenzünder geführt, sich daselbst unter Ueberspringen eines

Funkens ausgleicht. Der Entlader ist selbstthätig am Apparat angebracht; es wird

nämlich, sobald der Magnetismus im influencirenden Magnete eine bestimmte Intensität

erreicht, ein kleiner Anker angezogen und dadurch die Kette geschlossen;

gleichzeitig wird aber der Strom in der Spirale des Magnetes einen Moment unterbrochen so daß der Anker

losgelassen und vermöge einer Feder in die ursprüngliche Lage zurückgeführt wird.

Der Inductionsfunken ist groß genug, um empfindliche Zünder auf große Entfernung

durch auf nasses Gras gelegte, unisolirte Drähte zum Explodiren zu bringen. Die

Zünder gehen los, wenn 12 und mehr Personen, die sich die Hand reichen, in die

Schließungsdrähte eingeschaltet sind. Selbst im Wasser brauchen die Drähte nicht

isolirt zu sein.

Der Apparat ist so in einem hölzernen Kästchen mit Griff zum Tragen eingesetzt, daß

er, ohne herausgenommen zu werden, ohne weiters in Thätigkeit gesetzt werden kann;

es sind zu dem Zwecke auch auswendig am Kistchen Klemmschrauben angebracht, die

mittels Federn mit den Klemmschrauben des Apparates in Verbindung stehen. Zur

Unterbringung einer Partie Zünderdrähte und den nöthigsten Utensilien ist Raum

gelassen und alles sorgfältigst eingetheilt, so daß der Apparat im eigentlichen Sinn

des Wortes feldmäßig ausgerüstet ist.

Der Vortheil des Apparates gegenüber andern ähnlichen besteht namentlich darin, daß

Zünder von beliebiger Construction, sei es mit Platindraht, sei es mit Mischung von

gleichen Theilen chlorsaurem Kali und Schwefelantimon (Fig. 30) oder Dynamit

(Fig. 31)

gefüllt und für Inductionsfunken eingerichtet, ohne weiters verwendet werden können.

In den Figuren

30, 32 und 33 sind a und b

die zwei mit den Leitungsdrähten zu verbindenden Kupferdrähte; durch einen

isolirenden Pfropf werden sie so in den Zünder eingesetzt, daß sie sich nirgends

berühren. Inwendig haben sie einen für das Ueberspringen des Funkens geeigneten

Abstand. Der ganze Raum im Innern des Zünders wird mit einem Satz aus gleichen

Theilen chlorsaurem Kali und Schwefelantimon ausgefüllt und verschlossen. Sind die

Wände des Zünders aus Kupfer und Messing, so kann der eine Draht auch an der

Zünderhülse angelöthet werden, und dann springt der Funken im Innern von Draht b (Fig. 33) an die Wand c des Zündergehäuses, durchdringt und entzündet so den

Zündsatz. (Im Auszuge nach einem Berichte von Ingenieur C.

Hirzel-Gysi: Die

Eisenbahn, 1876 S. 57.)

Tafeln