| Titel: | Zur Verhütung der Dampfkesselexplosionen. |

| Fundstelle: | Band 223, Jahrgang 1877, S. 182 |

| Download: | XML |

Zur Verhütung der

Dampfkesselexplosionen.

Mit Abbildungen auf Taf.

IV [b/4].

Zur Verhütung der Dampfkesselexplosionen.

In einem kleinen Hefte bespricht Martini die Ursachen der

Dampfkesselexplosionen. Nach seiner Ansicht kann durch mangelhafte Kessel zwar auch viel Unheil

entstehen, aber eine eigentliche Explosion wird allein dadurch niemals herbeigeführt

werden. Eine Explosion wird niemals entstehen ohne einen

zu niedrigen Wasserstand, aber der niedrige Wasserstand allein wird auch keine Explosion zur Folge haben, wenn nicht eine weitere

Ursache hinzutritt.

Zur Begründung dieser Ansicht gibt Verfasser an, daß er im Laufe der letzten 20 bis

30 Jahre eine ziemliche Anzahl Kessel gesehen habe, welche ausgebrochen und durch

neue ersetzt waren; fast bei allen solchen meistens lange Jahre im Gebrauch

gewesenen Kesseln fand er Stellen, welche von außen her tief eingerostet, so daß man

mit einem Hammerschlage Beulen oder gar Löcher einschlagen konnte, und dennoch war

keiner dieser Kessel zum Explodiren gekommen. Er habe ferner eine Anzahl

Cornwall-Kessel gesehen, welche theils ausrangirt, theils noch im Gebrauch

waren, in welchen an der obern Wand des Feuerrohres sich Stellen befanden, welche

sichtbar in glühendem Zustande eingedrückt und zum Theil angebrannt waren, und doch

hatte dabei keine Explosion stattgefunden.

Martini meint dann, es werde kein Sachverständiger

darüber im Zweifel sein, daß sich überall da, wo das Wasser im Kessel so tief

gesunken, daß die Wände des Dampfraumes längere Zeit vom Feuer berührt worden,

Wasserstoff durch Zersetzung des Wassers entwickeln könne und müsse. Es bedürfe dann

nur noch des Hinzutrittes von atmosphärischer Luft und die Explosion des gebildeten

Knallgases könne oder vielmehr müsse erfolgen. Daraus schließt der Verfasser nun,

daß zwei Umstände zusammentreten müssen, um eine Explosion herbeizuführen, nämlich

Erglühen der Kesselwand und Eindringen atmosphärischer Luft; wäre nur das Eine oder

das Andere allein schon dazu hinreichend, so würden solche Explosionen gar nicht zu

den seltenen Fällen gehören, denn unter den in Betrieb befindlichen Kesseln werden

sich nicht viele finden, in welchen nicht wenigstens schon einmal das Wasser weit

unter dem niedrigsten Stande gewesen.

Da sich seiner Ansicht nach somit die Entwicklung von Wasserstoffgas nur schwer

vermeiden läßt, so ist es von der größten Wichtigkeit, Mittel anzuwenden, wodurch

das Eindringen der im Speisewasser gelösten atmosphärischen Luft in den Dampfraum

des Kessels gänzlich verhindert wird. Er glaubt diese Aufgabe durch Construction

eines kleinen Apparates gelöst zu haben und gibt sich der Hoffnung hin, daß damit

die jetzt noch vorhandene Gefahr beinahe als beseitigt angesehen werden dürfte!Vgl. Fr. Martini: Ueber Dampfkesselexplosionen,

deren zum Theil unbekannte Ursachen und Mittel zu ihrer Verhütung. 16 S.

Preis 1 M. (Eberfeld 1876.)

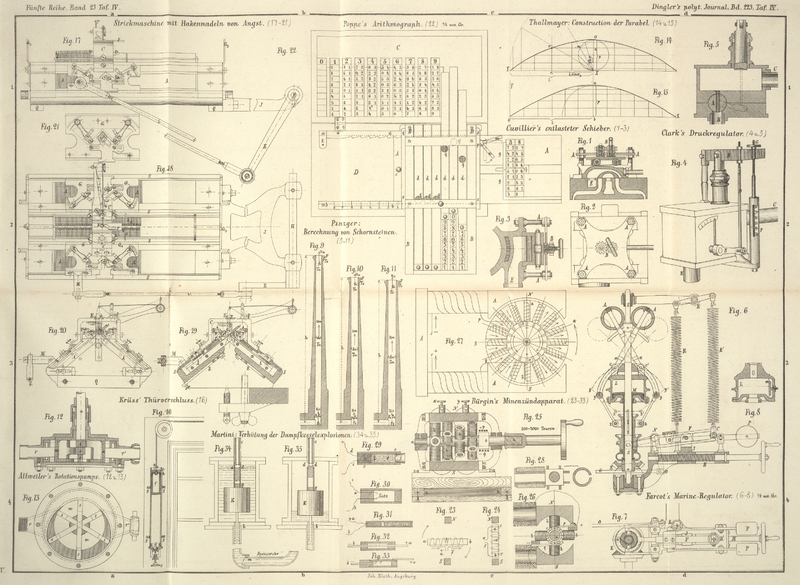

Die Figuren 34

und 35

stellen zwei verticale Längenschnitte dieses Apparates dar, und zwar zeigt Figur 34

denselben in dem Zustande, in welchem sich keine Luft in demselben befindet, in

welchem Falle derselbe durch den selbstthätigen Verschluß bei dd nach außen abgesperrt ist. Figur 35 stellt den

Apparat in dem Zustande dar, wo sich in demselben so viel Luft angesammelt hat, daß

der Schwimmer K, nicht mehr von Wasser umgeben, sich

gesenkt hat, um durch die dadurch entstandenen Oeffnungen bei dd die Luft entweichen zu lassen, welche

Oeffnungen sich aber sofort wieder schließen, wenn das steigende Wasser die Luft

ausgetrieben und den Schwimmer wieder gehoben hat.

Der Apparat, welcher bei b an der obern Kesselwand so

befestigt wird, daß ein hermetischer Verschluß vorhanden, besteht aus zwei Theilen.

Der obere Theil von c bis b

kommt über den Kessel zu stehen und besteht aus einer runden, sorgfältig abgedrehten

Eisenstange; dieselbe ist oben von c bis d der Länge nach, also vertical durchbohrt, bei dd in der Richtung des Durchmessers, also

horizontal durchbohrt; dadurch entstehen zwei Oeffnungen in der Stange, welche in

der Mitte derselben zusammentreffen und durch die verticale Oeffnung von d bis c mit der äußern Luft

in Verbindung stehen.

Ueber der Eisenstange befindet sich eine eng anschließende Messingröhre, an deren

unterm Ende bei g eine hermetisch sorgfältig

verschlossene Metallbüchse K in solider Weise befestigt

ist. Diese Metallbüchse (als Schwimmer dienend) darf nicht allzu leicht und

specifisch etwa halb so schwer sein als Wasser, so daß deiselbe, im Wasser sich

befindend, wenigstens annähernd eben so viel Steigkraft besitzt, als außerhalb des

Wassers ihr absolutes Gewicht beträgt.

Die an der Metallbüchse befestigte Röhre ist so eingerichtet, daß sie sich auf einem

kurzen Wege etwa 10 bis 15mm lang hin und

her (also hier auf- und niederwärts) bewegen kann, ferner so, daß sie sich an

der Stange nicht drehen kann. Damit aber die Röhre beim Auf- und Niedergehen

keiner zu starken Reibung ausgesetzt ist und doch an der Stelle bei dd einen sichern Verschluß bildet, ist die Röhre

von oben her auf mehrere Centimeter der Länge nach durchschnitten, so daß beide

Hälften durch den dann darauf wirkenden Dampf- resp. Wasserdruck noch dichter

an die Stange bei dd sich anschließen; auch muß

die Röhre oberhalb der Metallbüchse bei g eine oder zwei

Oeffnungen haben, damit beim Auf- und Niedergehen der Büchse in den untern

Theil der Röhre Wasser ein- und austreten kann. Diese Oeffnungen, sowie auch

der Längeneinschnitt in die Röhre, konnten in den Zeichnungen wegen der Richtung des

Querschnittes nicht angedeutet werden.

Die bis jetzt beschriebene Eisenstange nebst Röhre und Metallbüchse oder Schwimmer

ist in ein cylindrisches, oben und unten mit einem Deckel versehenes Gefäß so

eingeschlossen, daß ein kleiner Theil der obern (durchbohrten) Stange aus dem obern

Deckel herausragt, während der untere Deckel mit der Röhre, welche in den Kessel

führt, in einer solchen Verbindung steht, daß das Wasser im Kessel in das außerhalb

des Kessels befindliche Gefäß leicht eindringen und wieder zurückgehen kann.

Der untere Theil des Apparates besteht nur aus einer innerhalb des Kessels

angebrachten, in den untersten Wasserraum hinreichenden und unten trichterförmig

auslaufenden Röhre. In diesen Trichter wird aus dem Speiserohr bei m das Speisewasser hinein geführt. –

Der Verfasser scheint bei Aufstellung dieser Hypothese über die

Dampfkesselexplosionen übersehen zu haben, daß nach den Versuchen des Franklin

Institutes (1836 61 418) 1839 71 269) Wasser in einem rothglühenden Kessel, dessen Oberfläche zwar rein,

aber nicht metallisch glänzend ist, nicht zersetzt wird.

In einem Kessel mit Krustenbildung ist natürlich gar nicht an eine solche Zersetzung

zu denken, und doch finden sich in explodirten Kesseln sehr oft ganz bedeutende

Kesselsteinbildungen. Aber selbst dann, wenn sich Wasserstoff entwickeln sollte, und

wenn auch die zur Bildung von Knallgas erforderliche Menge atmosphärischer Luft mit

dem nicht vorgewärmten Speisewasser eingeführt wäre, so würden diese Gase doch so

rasch durch den Wasserdampf über die Explosionsgrenze hinaus verdünnt und

weggeführt, daß an eine Dampfkesselexplosion durch Knallgas nicht zu denken ist

(vgl. 1874 213 299).

F.

Tafeln