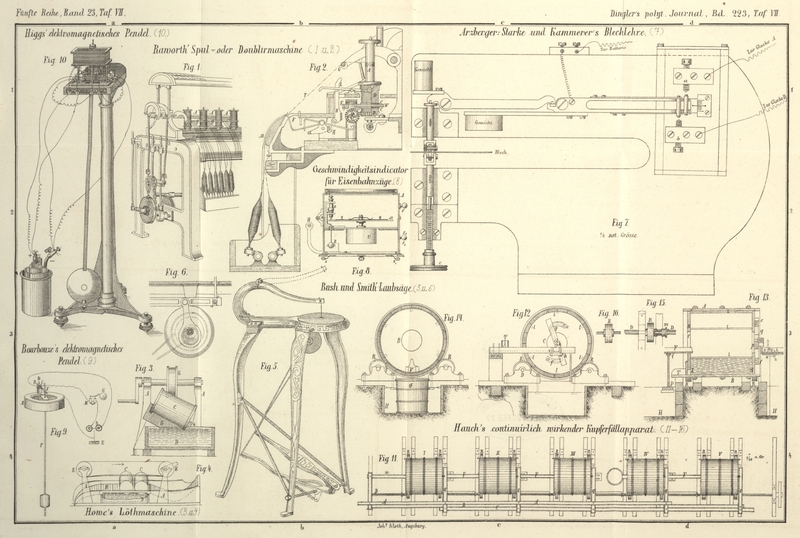

| Titel: | Raworth' Spul- oder Doublirmaschine; von Professor H. Falcke. |

| Fundstelle: | Band 223, Jahrgang 1877, S. 248 |

| Download: | XML |

Raworth' Spul-

oder Doublirmaschine; von Professor H.

Falcke.

Mit Abbildungen auf Taf.

VII [a. b/1].

Falcke, über Raworth' Spul- oder

Doublirmaschine.

Die von W. Weild und Comp. in

Manchester gebaute Spul- oder Doublirmaschine nach Raworth' Patent ist eine gewöhnliche Kettenspulmaschine, welche mit

einigen Abänderungen allerdings auch Schußspulen zu erzeugen vermag, und für den

Fall, daß man auf derselben doubliren will, mit einer Vorrichtung versehen ist, um

eine aufwindende Spule sofort in Stillstand zu setzen, sobald einer der ihr zugehörigen Doublirfäden

reißt. Wie viel Fäden dabei gleichzeitig zusammen vereinigt werden, ist

gleichgiltig, da sich die Vorrichtung für eine beliebige Zahl einrichten läßt.

Die Spulen A (Fig. 1 und 2), auf welche aufgewunden

werden soll, sind stehend angeordnet und stecken alle lose auf Spindeln, die fest

auf dem Gestell in zwei Reihen aufgestellt sind. Der Antrieb der Spulen erfolgt

durch conische Räder von Langwellen aus, die unterhalb der festen Spindeln

angeordnet sind. Auf jeder Spindel steckt zunächst ganz unten ein conisches Getriebe

B, welches in Eingriff mit dem entsprechenden Rad

der Langwelle steht. Auf diesem Getriebe liegt eine Tuchscheibe C, darüber steckt wieder ein Stirnrad W, hierauf ist wieder eine Tuchscheibe C aufgelegt und es folgt dann eine Büchse D, welche die Spule A trägt.

Empfängt das conische Rad B seine Drehung von der

Langwelle aus, so drehen sich auch die Spulen, da die Tuchscheiden für das

gewöhnliche Aufwinden genügende Reibung zum Mitnehmen der aufliegenden Theile geben.

Durch das Stirnrad W wird ein anderes getrieben, das

gleichzeitig noch eine conische Verzahnung hat, um das Sperrrad R, in Bewegung zu setzen; letzteres ist eigentlich mehr

eine Walze zu nennen, da es nicht eine blose Scheibe ist, sondern eine der Anzahl

der zu doublirenden Fäden entsprechende Längenausdehnung in der Achsenrichtung hat.

Jeder einzelne der zu doublirenden Fäden T geht von der

mit Tuch bezogenen Streichleiste M ab, ehe er nach dem

Fadenführer G gelangt, durch die Oese eines leicht

beweglichen Drahtfingers F, der durch die Fadenspannung

in gehobenem Zustand erhalten wird. Reißt ein Faden, so fällt der Drahtfinger nieder

und dreht durch sein Uebergewicht einen kleinen Wagebalken H derart, daß dessen hakenförmiges Ende sich nach oben bewegt und ins

Bereich der Zähne jenes Sperrrades kommt. Erfassen dessen Zähne den Haken, so kann

es sich selbst nicht mehr drehen und es müssen auch die Stirnräder, sowie die Büchse

D und die Spule A zum

Stillstand kommen, da ja alle nur durch Reibung getrieben werden.

Die Maschine ist auch derart eingerichtet, daß die Spule, wenn sie gefüllt ist, zum

Stillstand kommt; dies wird in folgender Weise erreicht. Gegen den Umfang der

Spindel lehnt sich ein Hebel; hat der Spindelumfang seine gewünschte Dimension

erlangt, so ist jener Hebel so weit zurückgedrängt, daß er eine Falle L freiläßt, welche beim Niedersinken die Spule etwas

hält und so deren Antrieb unterbricht. Die übrige EinrichtungEinrichtnng der Maschine bietet nicht viel wesentlich Bemerkenswerthes für den

Fachmann dar; es handelt sich blos darum, die Fadenführerstange G gleichmäßig auf und ab zu bewegen. Dies wird hier, wie

Figur 1 zeigt,

durch eine Kette bewirkt, welche sich von einer abwechselnd nach rechts oder links

gedrehten Rolle abwickelt. Die verschiedenartige Drehung dieser Rolle wird durch ein

Mangelrad hergestellt und hat also die Fadenführerbewegung das Fehlerhafte, daß im

höchsten und tiefsten Stand das Umkehren nicht schnell genug erfolgt. Zur genauen

Einstellung des Fadenführers für jede einzelne Spule ist übrigens noch die

Einrichtung getroffen, daß auf der Fadenführerstange excentrische Röhren stecken,

über welche die Fäden laufen. Durch Drehen dieser Röhren läßt sich dann leicht jedem

Faden die gewünschte Höhenlage anweisen. (Nach dem Textile Manufacturer durch Deutsche Industriezeitung, 1876 S. 415.)

Tafeln