| Titel: | Elektromagnetische Pendel von Higgs und Bourbouze. |

| Fundstelle: | Band 223, Jahrgang 1877, S. 265 |

| Download: | XML |

Elektromagnetische Pendel von Higgs und Bourbouze.

Mit Abbildungen auf Tafel

VII.

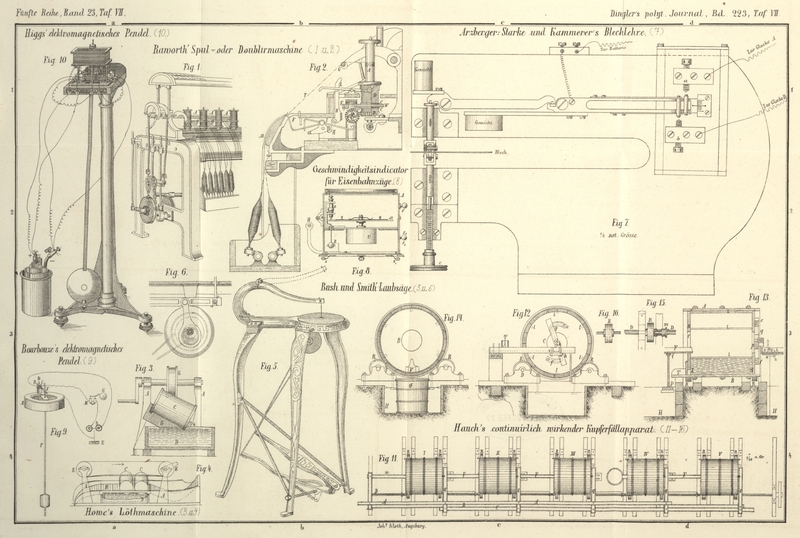

Higgs' und Bourbouze's elektromagnetische Pendel.

Zum Gebrauche im Laboratorium oder wo sonst ein Secundenpendel zur Zeitbestimmung bei

einem Experimente nöthig ist, dürfte sich der in Figur 9 [a/4] abgebildete einfache Apparat von Dr. Paget Higgs in Charlton

empfehlen. Derselbe besteht aus einem Siemens'schen Galvanoskop A, dessen Nadel N mit dem

Pendel verbunden ist und, am besten mit Platincontacten, mit geringem Spielraum

zwischen zwei Platindrähten B und C spielt; diese Platindrähte sind gegen einander isolirt, indem sie in

einem auf die Achse D aufgesteckten Stück Ebonit

befestigt sind. Durch ihre Aufhängung steht die Nadel N

mit dem einen Ende der Spule des Galvanoskops in leitender Verbindung, deren anderes

Ende zur Erde E abgeleitet ist. Von den beiden Drähten

B und C laufen Drähte

nach den beiden Polen einer kleinen Batterie b, deren

Mitte ebenfalls an Erde gelegt ist. Indem nun bei den kleinen Schwingungen des

Pendels die Nadel N etwa mit B in Berührung kommt, läßt sie den Strom so durch die Spule gehen, daß die

magnetische Nadel nach B hin abgelenkt wird und so den

beweglichen Contact mitnimmt, bis das Pendel seinen größten Ausschlag erreicht hat,

niedergeht, den Contact mit B unterbricht und gleich

darauf den Contact mit C herstellt, worauf dann der

Strom die Nadel nach C hin ablenkt u.s.w. Auf diese

Weise empfängt das Pendel bei jedem Schlage den nöthigen Antrieb zur Ueberwindung

der sich seiner Bewegung entgegenstellenden Widerstände und bleibt in Schwingung, so lange die

Batterie die Triebkraft liefert. Bei kleinen Schwingungsbögen wird der Ausschlag

durch eine Aenderung in der Kraft der Batterie nicht

beeinflußt.

In den Stromkreis der Batterie b kann man noch einen

Elektromagnet M einschalten, welcher nach jeder

Schwingung einen Schlag auf eine Glocke G macht oder

auch mittels einer Hemmung und eines Räderwerkes die Zeiger einer Uhr in Umlauf

versetzt. Wenn das Pendel halbe Secunden schlägt, so schlägt die Glocke G bei der in der Abbildung gewählten Einschaltung ganze

Secunden. Es lassen sich aber auch eine beliebige Anzahl Uhren an verschiedenen

Orten einer größern Anlage einschalten, welche sämmtlich von demselben Pendel in

Gang gesetzt werden.

Dr. Higgs hat nach dieser

Anordnung ein Pendel construirt, welches in 14 Tagen die Zeit auf 2 Secunden genau

hält. (Nature, November 1876 S. 98.)

Eine ganz ähnliche, in Figur 10 [a/1] abgebildete Anordnung beschreibt Bourbouze in Comptes rendus,

1876 t. 83 p. 482. Hier ist

am obern Ende der Pendelstange ein Magnetstab angebracht, welcher innerhalb einer

flachen, zweidrähtigen Galvanometerspule schwingt. Um die Schwingungen des Pendels

auf die Dauer zu erhalten, braucht man nur nach jedem Schlage einen Strom von

derselben Stärke, aber von wechselnder Richtung, durch die Spule gehen zu lassen.

Dies erreicht man durch einen kleinen kupfernen Hebel, dessen Schwerpunkt sehr hoch

über seiner Drehachse liegt; dieser Hebel trägt an jedem seiner Enden eine kleine

Brücke, welche, abwechselnd in zwei Quecksilbernäpfchen fallend, den Strom einer

Daniell'schen Batterie schließt. Dieser Strom gibt dem Magnetstabe einen Antrieb,

welcher sich dem Pendel mittheilt. Um den Unterbrechungshebel in Schwingungen zu

versetzen, wird auf dem Pendel eine Gabel angebracht, deren zwei Zinken senkrecht

zur Schwingungsebene liegen, und deren jede mit einer kleinen, mit ihrer Achse

parallel zur Schwingungsebene liegenden Stellschraube versehen ist; die Entfernung

dieser beiden Schrauben läßt sich nach Belieben reguliren; nach jedem Schlage stößt

die eine oder die andere Schraube an den Unterbrechungshebel. Die Umkehrung des

Stromes erlangt man einfach, indem man zwei Drähte an jedem Pole anlegt und

paarweise mit den beiden Drähten der Spule verbindet.

Seit mehreren Jahren schon hatte Bourbouze Gelegenheit,

sich vom regelmäßigen Gang dieser Anordnung zu überzeugen.

E–e.

Tafeln