| Titel: | Hauch's continuirlich wirkender Kupferfällapparat. |

| Fundstelle: | Band 223, Jahrgang 1877, S. 286 |

| Download: | XML |

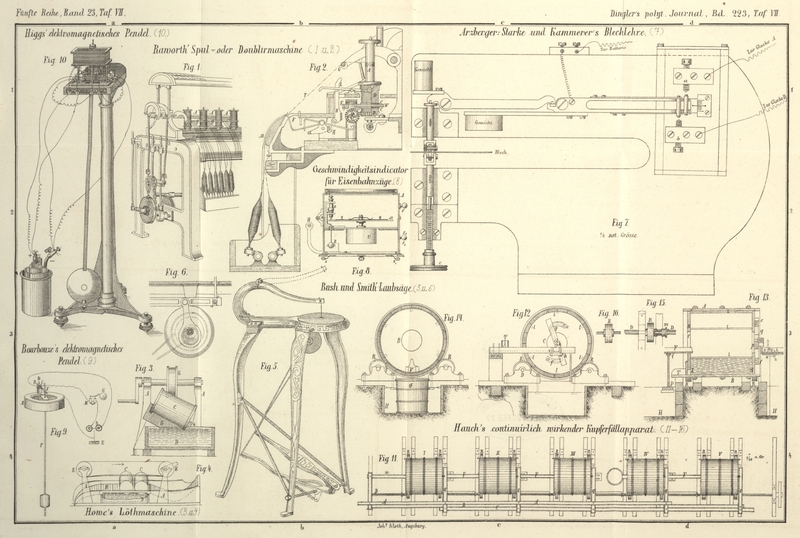

Hauch's continuirlich wirkender Kupferfällapparat.

Mit Abbildungen auf Taf.

VII [c.d/4].

Hauch's continuirlich wirkender Kupferfällapparat.

Die Einrichtung dieses in Kerpely's Ungarischer Berg- und Hüttenmännischer

Zeitung beschriebenen Apparates (Fig. 11 bis 16) beruht auf

folgendem Principe: Wenn man ein um seine horizontale Achse drehbares Faß mit

Eisenbohrspänen und Kupfervitriollauge füllt, so wird das Kupfer der Lauge durch die

Eisenspäne gefällt und zwar um so rascher und vollständiger, je größer die

Oberfläche der im Contacte mit der Lauge stehenden Eisenspäne ist, dann je mehr die

Eisentheilchen ihre Lage in der durch Rotation des Fasses bewegten Lauge ändern.

Ist das Faß inwendig mit Leisten versehen, so ist die erwähnte Wirkung noch

intensiver, denn es werden durch diese die Eisentheilchen continuirlich gehoben und

fallen gelassen. Durch dieses systematische Rollen und Fallen der Eisentheilchen

aber wird das an der Oberfläche der Theilchen niedergeschlagene Kupfer abgespült, so

daß der Lauge die Eisentheilchen immer frische Oberflächen bieten. Nach Verlauf

einer gewissen Zeit wird der ganze Kupferinhalt der Lauge ausgefällt, vorausgesetzt,

daß Eisen in genügender Menge vorhanden war. Wenn wir nun den Verlauf dieses

Processes so reguliren, daß sich die Kupferlauge continuirlich erneuert, dadurch

nämlich, daß in das Faß beständig frische Lauge geleitet, die verbrauchte aber

abgeleitet wird, so wird das Fälleisen des Fasses viel schneller aufgezehrt und

hiermit auch entsprechend mehr Cementkupfer gewonnen. Das Aufzehren des Eisens durch

die Lauge geht natürlicherweise auch nur langsam von statten; doch wird binnen eines

ganz bestimmten Zeitraumes durch diese auf einen gewissen Grad concentrirte Lauge

eine ganz bestimmte Menge Eisen aufgezehrt.

Angenommen, daß dieses langsame, aber sichere und vollständige Aufzehren des Eisens

durch die Lauge in 2 Stunden erfolgen möchte, so kann auch angenommen werden, daß

innerhalb 1/2 Stunde der vierte Theil, innerhalb 1 1/2 Stunden 3/4 und in 2 Stunden

das ganze Fälleisen aufgezehrt wird. Wenn wir nun 5 Fässer so zu einander stellen,

daß die in das erste Faß eingeleitete Lauge in das nächstfolgende, diese in das

dritte u.s.w. fließt, und es rotirt das erste Faß 2 Stunden, das zweite 1 1/2

Stunden, das dritte 1 Stunde, das vierte aber 1/2 Stunde, so wird im ersten Fasse

das ganze Eisen aufgezehrt sein, die übrigen Fässer hingegen werden um so mehr Eisen

enthalten, je kürzere Zeit sie in Rotation begriffen waren. Wenn wir nun das erste

Faß außer Betrieb setzen und das fünfte einschalten, so wird nach Verlauf einer

halben Stunde in dem

Eiseninhalte der Fässer dasselbe Verhältniß eintreten, wie bei den erstern vor einer

halben Stunde. Unterdessen kann das Cementkupfer aus dem ersten Fasse entfernt und

frisches Eisen eingetragen werden. Ist die Einrichtung so getroffen, daß die aus dem

letzten Fasse ablaufende Lauge in das erste Faß geleitet werden kann, so kann man

nach Verlauf einer halben Stunde das folgende Faß außer Betrieb setzen, hingegen das

3., 4., 5. und 1. Faß in Betrieb bringen u.s.w.

Die innere Gestalt der Fällungsfässer ist ein gleichseitiger Cylinder, dessen

Durchmesser wie seine Höhe 0m,79, die

Wandstärke 8m beträgt. Die Fässer (Fig. 12 bis

14) sind

mit Eisen- oder Kupferreifen beschlagen und diese mit Holzkeilen verkeilt.

Beide Böden B der Fässer sind mit concentrischen, 0m,263 weiten Oeffnungen C versehen. Ein solches Faß ruht auf vier 0m,237 großen Rollen R aus Gußeisen, deren zwei auf einer gemeinschaftlichen Achse D aufgeschoben sind (Fig. 15), die andern zwei

aber ihre eigenen Achsen haben (Fig. 16). Die Lager

dieser Achsen sind aus Holz. Je ein Faß wird mittels der auf der Achse D sitzenden Rollen R durch

Reibung mitgenommen, sowie man die betreffende Kupplung m zwischen Achse D und Rolle R einrückt.

Die Lauge wird aus den Zuführungslutten n in das Faß

geleitet und aus diesem mittels eines mit den Armen e

und f versehenen Schöpfsegementes gehoben, welches mit

dem Fasse durch die Oeffnungen C communicirt und die

ausgeschöpfte Flüssigkeit in die Lutten h und g, dann weiter in die Ableitungslutten i und k zuführt. Die Lauge

fließt dann in die Kreuzrinne s und von da aus je nach

Bedarf entweder durch die Rinne F in das nächstfolgende

Faß oder durch die Rinne w in irgend ein Sammelbecken.

Die Rinne F spielt in Bezug auf das folgende Faß

dieselbe Rolle, wie die Zuführungslutte u in Bezug auf

das erste Faß und kann je nach Umständen ausgehoben und entfernt werden, nachdem sie

auf den ausspringenden Bretern des Bodens x ruht. Die

Seitenleisten der Lutte y greifen in die entsprechenden

Oeffnungen des Bodens x und sind mit Keilen z verkeilt. Das andere Ende der Rinne F ruht auf dem Pfeiler f und

ist sammt den Kreuzbretern P leicht zu entfernen.

Zum Heben des Fälleisens während des Rotirens dienen sechs Leisten l, welche im Innern der Fässer mit Holznägeln befestigt

sind.

Das Entleeren der Fässer geschieht durch die verschließbare Oeffnung E, welche in den Auslauf T

und hierdurch in das in der Grube H gestellte Gefäß g mündet. Das Faß wird zuletzt noch mit reinem Wasser

ausgespült und dadurch vollständig gereinigt.

Die Gesammtanlage des Apparates zeigt die Figur 11 und zwar in dem

Momente, in welchem das Faß IV außer Betrieb gesetzt, die übrigen Fässer aber in vollem

Betriebe sich befinden. Demnach befindet sich im Fasse V das älteste Eisen, im Fasse

I das spätere, im Fasse II das noch spätere und endlich im Fasse III das zuletzt

eingetragene Eisen; d.h. im Fasse V wird die kleinste, im Fasse I die größere und im

Fasse III die größte Menge Eisen vorhanden sein. A ist

die Laugezuführungslutte, von welcher aus nach Belieben die Lauge in die

verschiedenen Kreuzrinnen q geleitet werden kann. B ist eine Communicationslutte zwischen dem Fasse I und

V, C aber eine Ableitungsrinne für die gesammte Lauge.

Tafeln