| Titel: | Stromregulator für Leuchtgas; von Nicolä Teclu in Wien. |

| Fundstelle: | Band 223, Jahrgang 1877, S. 380 |

| Download: | XML |

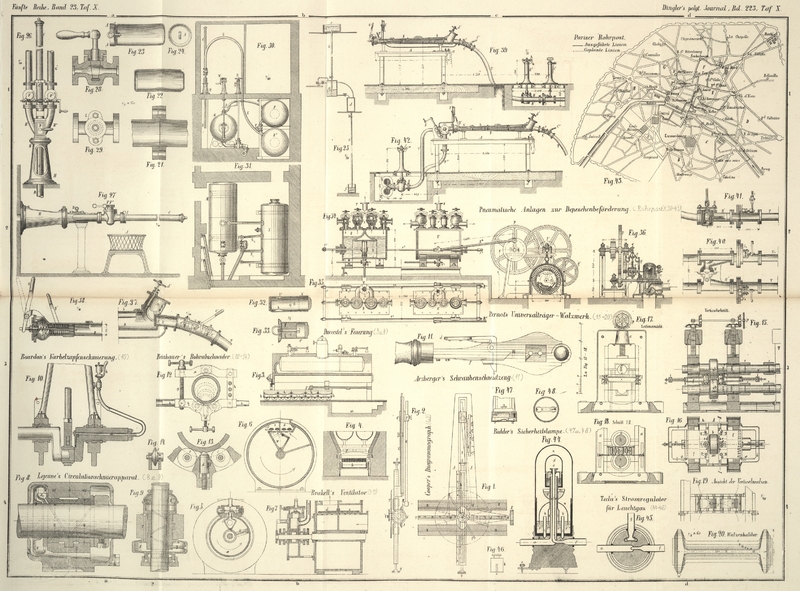

Stromregulator für Leuchtgas; von Nicolä Teclu in Wien.

Mit Abbildungen auf Taf.

X [c. d/4].

Teclu's Stromregulator für Leuchtgas.

In den Boden eines Glasgefäßes n (Fig. 44), das durch einen

Glassturz verschlossen werden kann, ist vollkommen dicht die rechtwinklig gebogene

Glasröhre a mit ihrem längern Schenkel in lothrechter

Lage eingekittet. Der andere horizontale Theil dient dazu, um das zu regulirende

Leuchtgas von der Gasleitung aufzunehmen. In dem vertical stehenden Theil ist der

längere Schenkel einer zweiten rechtwinklig gebogenen Glasröhre f eingeschmolzen, durch deren wagerecht gestellten Theil

das Leuchtgas den Apparat verläßt. Der lothrechte Schenkel f trägt einen Glascylinder, welcher auf dem Röhrenende luftdicht

aufgeschliffen ist. Dieser ist an seinem untern Rande zu einer Schneide

zugeschliffen und besitzt einen rechteckigen Schlitz c

(Fig.

46), dessen Höhenrichtung parallel mit der Achse des Cylinders läuft. Auf die

Röhre a paßt knapp aufgeschoben die Glasröhre l, die am untern Theile erweitert, am untersten Rande

ebenfalls zu einer Schneide zugeschliffen ist. Am obersten Theile dieser Röhre ist

luftdicht ein Gefäß aus Glas angebracht, in welches das den Schlitz verschließende

Quecksilber v eingegossen wird. Das Gefäß besteht aus

zwei Theilen, welche luftdicht auf einander aufgeschliffen sind. Der untere

erweiterte Theil der Röhre l ist von einer Glasglocke

umschlossen und auf der Röhre selbst luftdicht aufgeschmolzen. Der cylindrische

untere Theil der Glocke endet mit einem zu einer Schneide zugeschliffenen Rande.

Zwischen der Glocke und dem obern Gefäße befindet sich eine zur Aufnahme von

Quecksilber bestimmte Schale aus Glas m, die ebenfalls

an die Röhre l angefügt ist. Ueberdies sind in dem Boden

des Glasgefäßes n zwei lothrecht stehende Glasröhren i eingekittet, welche unter der Glasglocke münden und

außerhalb des Gefäßes zu einer horizontalen Glasröhre g

(Fig. 45)

sich vereinigen. Diese, sowie die Röhre a sind von

Quecksilber umgeben, welches in dem Gefäße n bis nahezu

zu den Mündungen der Röhren unter der Glasglocke reicht. Der ganze Apparat wird von

einem durch Schraube s stellbaren Untersatz p getragen.

Um den Regulator in Thätigkeit zu setzen, ist zunächst die gewünschte Größe des Schlitzes, welche sich

nach der Menge des zur Verbrennung gelangenden Gases richtet, einzustellen, dann

Quecksilber in das Gefäß n bis knapp unter den Mündungen

der Glasröhren i zu bringen, wodurch die Röhre l im Quecksilber zu schwimmen beginnt. Auch in das Gefäß

d wird so lange Quecksilber gegossen, bis der untere

Theil des Cylinders abgeschlossen ist, wodurch die Lage des Schwimmers eine gewisse

Größe des Schlitzes bedingt, welche durch Eintragen größerer oder kleinerer Mengen

Quecksilber in die Schale m nach Bedarf verändert werden

kann. Man schließt sodann das Gefäß n und verbindet mit

dem Ende der Gasleitungsröhre die Glasröhre a, mit dem

Zweigrohr, welches an dem Ende des Gasleitungsrohres angebracht ist, die Glasröhre

g (Fig. 45) und schließlich

mit der Röhre f den Brenner, wobei nicht zu übersehen

ist, daß die Ausflußöffnung des Brenners größer oder mindestens so groß wie der

Schlitz sein soll.

Oeffnet man nun den Hahn der Gasleitungsröhre, so beginnt der Apparat zu wirken. Das

Gas strömt nämlich einerseits in die Röhre a, von da

durch den Schlitz in das Gesäß d und gelangt durch die

Röhre f zum Brenner; anderseits, da sich an der

Gasleitungsröhre eine Abzweigung befindet und diese mit der Röhre g verbunden ist, durch letztere in die Röhren i und dadurch unter die Glocke des Schwimmers. In Folge

des dadurch auf die Glocke ausgeübten Druckes hebt sich der Schwimmer, mit diesem

somit auch das den Schlitz verschließende Quecksilber. Dies geschieht nach der

jeweiligen Spannung des in der Zweigröhre strömenden Gases, wodurch gleiche

Gasmengen dem Brenner zufließen.

Um nun größere oder kleinere gleiche Mengen des Gases zu erzielen, muß der

Querschnitt des Schlitzes der kleinste unter allen Querschnitten sein und allein

vergrößert oder verkleinert werden, wobei die Höhe des Schlitzes, d. i. die höchste

Höhe, auf welche der Schwimmer gehoben werden kann, unverändert bleiben muß.

Querschnittsveränderungen desselben dürfen sich also blos auf seine Breite beziehen.

Es können aber auch die Ein- und Ausflußöffnungen dem Querschnitt des

Schlitzes gleich gemacht werden, es kann selbst der Querschnitt der Einflußöffnung

der kleinste sein, wenn nur der Schlitz größer, oder gleich groß, die Ausflußöffnung

aber größer ist; nie dagegen darf die Ausflußöffnung den kleinsten Querschnitt

haben. (Zeitschrift für

analytische Chemie, 1877 S. 53.)

Tafeln