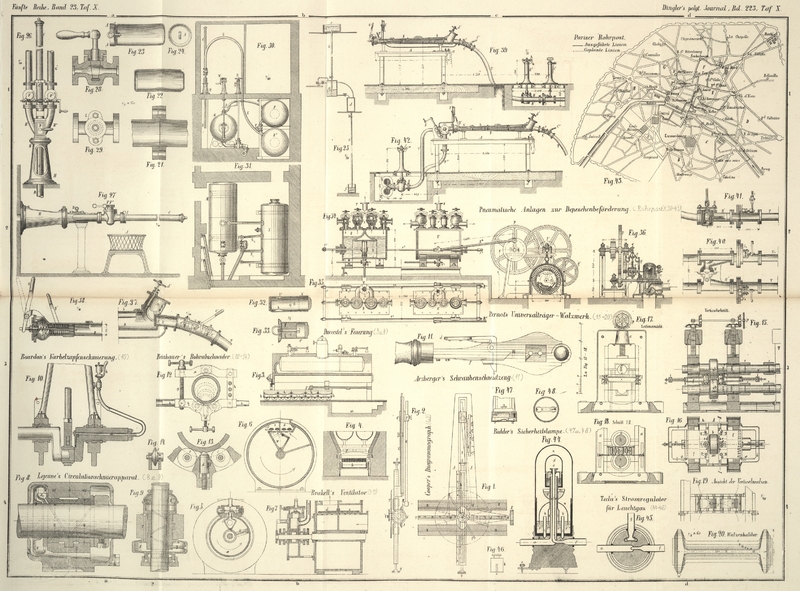

| Titel: | Ueber pneumatische Anlagen zur Depeschenbeförderung. |

| Fundstelle: | Band 223, Jahrgang 1877, S. 384 |

| Download: | XML |

Ueber pneumatische Anlagen zur

Depeschenbeförderung.Vgl. über die pneumatische Depeschenbeförderung und zugehörigen Apparate 1866 181 *176. 1867 184 276.

1869 193 *97. 1870 195*

29. 1872 206 3. – Uebrigens sind die von dem

Ingenieur Felbinger ausgeführten pneumatischen

Anlagen in Wien und Berlin, abgesehen vom Betrieb durch Dampfmaschinen, den

nachfolgend beschriebenen sehr ähnlich; die erst kürzlich vollendete Berliner

Rohrpost zeigt einige Verbesserungen gegenüber

der Wiener Anlage. – Theoretische Betrachtungen enthält ein im Telegraphic Journal, 1875 3. Bd. S. 191 ff.

abgedruckter Vortrag von A. Crespin in der Société des ingénieurs civils

in Paris.

Mit Abbildungen auf Taf.

X.

Ueber pneumatische Anlagen zur Depeschenbeförderung.

Dem von Duméry am 9. April 1875 der Société d'Encouragement erstatteten

Bericht (Bulletin, April 1876 S. 161) entstammen der

Hauptsache nach die folgenden Mittheilungen über die von Mignon und Rouart ausgeführten pneumatischen

Anlagen in Paris; einige ergänzende Bemerkungen dazu wurden aber Armengaud's Publication industrielle (Bd. 23 S. 355) und einer Reihe

von Aufsätzen von Ch. Bontemps in dem 1. und 2. Bande der

3. Reihe der Annales télégraphiques

entnommen.

Die französische Verwaltung der Telegraphenlinien schätzt die Leistung eines Drahtes

auf nicht mehr als 40 Telegramme in der Stunde, unter Berücksichtigung aller bei

Beförderung eines elektrischen Telegrammes nöthigen Nebenarbeiten, als da sind: das

Lesen desselben, die Wortzählung, die Eintragung, die Eincassirung, die Aushändigung

der Quittung, das Rufen der Empfangsstation, die elektrische Beförderung von etwa

150 Zeichen, das Abschreiben des empfangenen Telegrammes, das Convertiren und

Verschließen desselben, die Aufschrift der Adresse, die Anfertigung der Quittung. Dem

gegenüber würde eine pneumatische Anlage, welche mit einem Zuge 400 Depeschen zu

befördern vermag, 40 oder 200mal so viel leisten, wenn in einer Stunde 4 oder 20

Züge abgelassen werden. Zum Zeitgewinn treten die Genauigkeit, die Geheimhaltung und

die Billigkeit als weitere Vorzüge.

Die Anlage haben Mignon und Rouart klug und geschickt entworfen und ausgeführt, unter Benutzung der

städtischen Wasserleitung. Das Rohr ist an beiden Enden verschlossen, nachdem man

vorher die Luft auf der einen Seite verdünnt oder auf der andern Seite verdichtet

hat, oder auch beides zugleich; dann wird auf der befördernden Station eine der

kleinen, die Depeschen enthaltenden Büchsen eingelegt und nach Umdrehung eines

Hahnes durch eine Druckdifferenz von etwa 20 bis 25k mit einer Geschwindigkeit von etwa 60km in der Stunde befördert, auf der

Empfangsstation mittels eines Luftkissens aufgefangen und so gegen die zerstörenden

Wirkungen des Stoßes geschützt.

Die Röhren sind calibrirt und über einen Dorn gezogen. Die Büchsen bestehen aus einer

Metallröhre, mit einer Lederkappe, welche allein die Dichtung gegen die Röhrenwand

herstellt. Eine der Büchsen trägt einen Schließrand und bewirkt den Verschluß nur

durch die Reibung dieses Randes gegen die Röhrenwand. Die Hähne haben nur eine

einzige Oeffnung im Gehäuse und ihren hermetischen Schluß vermittelt eine einzige

Kautschukplatte.

Kaum hatten Mignon und Rouart

eine Anlage mit 65mm weiten Röhren

vollendet, so konnten sie den Anschlag zu einer andern zwischen den

Regierungsbureaux in Versailles und Paris machen, welche dem Formate der

Regierungsschriftstücke entsprechend 300mm

Weite bekommen soll. Und ohne den Erfolg dieser zweiten Anlage abzuwarten, macht man

jetzt bereits in den Minen von Epinac Vorversuche mit einer Röhre von 1m,600 Weite oder 2qm Querschnitt, welche die Kohle aus

1000m Tiefe fördern soll.

Papin scheint zuerst an eine pneumatische Beförderung

gedacht zu haben; allein erst gegen 1810 schlug der dänische Ingenieur Medhurst die Beförderung von Briefen und Waaren durch den

Luftdruck in einem vollständig geschlossenen Canale vor. Dann folgten in England und

Frankreich (bei Saint-Germain, unter Eugen Flachat; vgl. Armengaud's Publication

industrielle, Bd. 6) die Versuche mit atmosphärischen EisenbahnenNach dem Practical Mechanics' Journal werden

aufgezählt: Wallance 1818; Pinkus 1824 (geschlitzte Röhre); Clegg

(und Samuda) 1839. Die französischen Versuche

sind erwähnt im Bulletin d'Encouragement, 1. série, t. 43 p. 90; t. 44 p. 77 und t. 45 p. 219., welche sich als unausführbar erwiesen.

Daß die Austragung der Briefe in einer Stadt wie Paris zu langsam ist, beweisen die

große Anzahl Fußboten, welche von Geschäften und Privaten gehalten werden. Die

Einführung von Stadttelegrammen bringt die Sache nur in Fluß; denn die

Geschwindigkeit der Elektricität verliert ihren Werth, wenn es sich um Entfernungen

von 1km handelt, gegenüber dem Umstande,

daß auf jedem Drahte nicht mehr als 1 Telegramm auf einmal befördert werden kann.

Die in London schon 1853 von Latimer Clark zwischen der

Centralstation und der Börse für Telegramme eingerichtete pneumatische Beförderung

wurde 1865 wieder Tagesfrage, und in London dachte man an eine neue Art von

atmosphärischer Eisenbahn für Personen; in London verband man etwa um die nämliche

Zeit auch das Telegraphenamt mit der Bank durch eine Metallröhre, in welcher man ein

Telegramm auf ein Holzstück gewickelt beförderte. Damals dachte die französische

Telegraphenverwaltung an eine pneumatische AnlageSchon 1860 war von Anton Kiefer ein der englischen

Anlage nachgebildeter Vorschlag für Paris gemacht worden. im Großen, an eine Verbindung aller Telegraphenämter in Paris. Anfangs zog

man es vor, an jedem Telegraphenamte die nöthige Betriebskraft zu beschaffen; jetzt

neigt sich die Verwaltung dazu, die Kraft an einem Orte allein zu erzeugen und an

die andern zu vertheilen. Da man aber nicht in jedem Telegraphenamte Kessel, Heizer,

u.s.w. aufstellen konnte, so schlugen Mignon und Rouart die Benutzung der städtischen Wasserleitung vor.

Nach einigen Versuchen wurde gegen Ende 1866 die erste Linie zwischen

Grand-Hôtel und Börse vollendet, welche etwa 1km lang ist, gut arbeitet und den spätern

Anlagen als Muster gedient hat.

Die Verwaltung setzte den lichten Röhrendurchmesser auf 65mm (mit Toleranz bis 64mm, in den Krümmungen bis 62mm) fest nach ihren Betriebserfordernissen

und den ihr zur Verfügung stehenden Geldmitteln. Als Material für die Röhren wählte

man Eisen wegen seiner Festigkeit und seiner billigen Herstellungskosten. Eiserne

Röhren lassen sich sehr regelmäßig anfertigen, besonders wenn man sie kalt ziehen

kann; sie lassen sich in geeigneten Walzwerken leicht und fast ohne Störung der Form

biegen. Die Verbindung der einzelnen Röhrenstücke zeigt Figur 21 [a/1]; die Theile sind abgedreht; die Ringe werden normal

zur Röhrenachse gestellt und durch eine ringförmige, sehr dünne und schmale

Kautschukplatte gedichtet, welche durch die Verbindungsbolzen zusammengepreßt wird.

Die von Mignon, Rouart und Delinières zu Montluçon fabricirten Röhren haben 7,5 bis

8m Länge und lassen sich ohne

Schwierigkeit zu einer Röhre verbinden, welche theoretisch als ein Ganzes von gleichem Querschnitt

gelten kann. Die Röhren liegen 1m tief in

der Erde; die Schleußen werden thunlichst mitbenutzt. Die Krümmungen des Stranges

liegen zwischen 10 und 50m Halbmesser. Beim

Eintritt in die Aemter geht das Rohr mit 2 bis 6m Halbmesser in das verticale Steigrohr über.

Die zulässige größte Krümmung wird durch die Depeschenbüchsen bedingt und könnte bei

den gewählten Maßen bis auf 1m,16

herabgehen. Die Büchsen sind theils Triebbüchsen (wagonnets oder chariots

moteurs), auf welche die Luft unmittelbar wirkt, theils Füllbüchsen (chariots porteurs de

dépêches). Die letztern, im Längsschnitte in Figur 22 [a/1] abgebildet, bestehen, nach Art der Cigarrenetuis,

aus zwei in einander steckenden concentrischen Hülsen, von denen die äußere aus

Leder, die innere aus Leder oder Metall ist; jede dieser Büchsen faßt etwa 40

(zusammengerollte) Depeschen. Die in Fig. 23 und 24 [a/1] in Längsschnitt und in Seitenansicht abgebildeten

Triebbüchsen sind hohle Holz- oder Metallcylinder und an ihnen ist hinten

eine Lederkappe befestigt, welche so aufgeschnitten ist, daß die Zähne sich über

einander legen können, wie man es bei manchen Pumpenkolben sieht; wenn daher die

Luft von hinten auf die Büchse wirkt, so wird sie nicht nur vorwärts bewegt, sondern

das Leder wird auch dichtend an die Röhrenwand gepreßt. Beiderlei Büchsen haben nur

55mm (10 weniger als die Röhre)

Durchmesser. Die Länge der Füllbüchsen ist 140mm, die der Triebbüchsen etwas kleiner. Die jetzt in Paris benutzten

Büchsen sind in Figur 32 [b/3] abgebildet; das eine Ende des

getriebenen Blechcylinders ist geschlossen, das andere offen und mit einem im

Querschnitte halbrunden Ringe versehen; neben diesem sind zwei Oeffnungen b, während das andere Ende einen Lederring b' erhält. Dieser Cylinder wird in die am Boden sehr

dicke Lederhülle B' gesteckt. Eine neuere Triebbüchse

zeigt Figur

33 im Längsschnitt; ihr getriebener Blechcylinder C ist z. Th. mit einem Holzkern c ausgefüllt.

Man hat auch Büchsen auf Rädern empfohlen; bei einem raschen Laufe müßten die Räder

eine in der Praxis unerreichbare Anzahl von Umdrehungen machen; außerdem müßten dann

die Röhren so weit werden, daß die Luft nicht mehr wirthschaftlich sein würde.

Bedeutet c in der an den Heronsbrunnen erinnernden Figur 25 [b/1] ein oben offenes, mit Wasser gefülltes Gefäß, von

welchem eine durch einen Hahn verschließbare Röhre b in

ein 10m,33 tiefer stehendes, ganz

geschlossenes Gefäß herabgeht, so muß nach dem Oeffnen des Hahnes das Wasser in das

letztere einfließen, bis die Luft in demselben auf die Hälfte ihres ursprünglichen

Raumes, also auf 2at verdichtet ist. Geht

ferner von dem rings geschlossenen, mit Wasser gefüllten Gefäße d eine Röhre e nach dem wieder 10m,33 tiefer stehenden, oben offenen Gefäße

f herab, so fließt nach dem Oeffnen des Hahnes das

Wasser aus d aus und d wird

luftleer. Zur Beschaffung der Betriebskraft ist also lediglich ein Oeffnen und

Schließen der Hähne nöthig. Man kann hierbei übrigens auch von einem mechanischen

Fortreißen der Luft vom Wasser Nutzen ziehen, namentlich auch bei einer dem

Giffard'schen Injector entsprechenden Anordnung, wie die 1868 angestellten Versuche

von Worms de Romilly darthun.Vgl. Annales télégraphiques, 1875

Bd. 2 S. 238 bis 246, oder Armengaud's Publication

industrielle, Bd. 23 S. 367.

Der in Figur

26 [a/1] im Aufriß abgebildete Apparat dient

zum Absenden und Empfangen der Büchsen zugleich. Das Linienrohr B mündet auf dem Boden des Amtes und setzt sich in eine

verticale Röhre C fort, welche 2m,50 lang und vollständig verschlossen ist.

An letzterer ist in passender Höhe, etwa 0m,70 hoch, eine von einer durchbrochenen Säule H

getragene, gußeiserne Kammer D angebracht, welche zur

Einführung und Herausnahme der Büchsen vorn mit einer rechteckigen Thüre versehen

ist; diese Thür wird durch einen Handgriff mit Excenter geöffnet und verschlossen

und schließt hermetisch. Von den Seiten der Kammer D

gehen Zweigröhren E und E'

aus, welche durch Hähne mittels Zahnsectoren F und F' und Schraube ohne Ende gegen die Rohre G und G, hin abgeschlossen

werden, von denen das eine nach dem Behälter der verdichteten Luft, das andere ins

Freie führt. Die auf die Zahnsectoren F und F' wirkenden Schrauben sind so mit einander verbunden,

daß der eine Hahn sich schließt, wenn der andere sich öffnet; dies trägt zur

Vereinfachung und zur Verhütung von Irrthümern bei. Behufs der Absendung werden die

den Zug bildenden Büchsen in D eingetragen und fallen in

das Rohr C herab; man schließt die Thür und öffnet das

Zuführungsrohr der verdichteten Luft, wenn man mit dieser arbeiten will, oder man

läßt das nach dem Freien führende Rohr offen, wenn der Zug durch die Luftverdünnung

am andern Ende der Linie befördert werden soll. Beim Empfangen bleibt das Rohr der

verdichteten Luft gegen D hin verschlossen; die

ankommenden Büchsen treten in Folge ihrer Trägheit in das Sackrohr C ein und die verdichtete Luft hinter ihnen entweicht

seitwärts; in C verdichtet sich die Luft, wirkt als

Buffer und läßt die Büchsen in die Kammer D herabfallen,

aus der sie durch die Thür herausgenommen werden.

Der Abgang und die Ankunft der Züge wird durch elektrische Signale angekündigt, damit

die verdichtete Luft rechtzeitig abgesperrt werden kann. Soll der Zug seine Ankunft

selbst signalisiren, so bringt man im Sackrohr C einen

elektrischen Contact oder auch eine einfache Luftpfeife an.

In Figur 27

[a/2] liegt das Rohr C

horizontal und der Träger H ist an der Wand befestigt.

Das Sackrohr C dreht sich um eine horizontale Achse I und läßt dann die Büchsen in den Korb J herabfallen.

In Fig. 28 und

29 [a/1] ist ein Hahn im Verticalschnitt und im Grundriß

abgebildet. Zur Vermeidung einer Entweichung der Luft nach außen ist das Gehäuse

unten geschlossen und oben ist eine Kautschukplatte K

auf den Wirbel gelegt, auf welche die Stopfbüchse L

aufgeschraubt wird.

Die Station beim Théatre-Français ist in Figur 30 [b/1] im Verticalschnitt abgebildet, wie sie ursprünglich

eingerichtet war; seitdem ist sie einigermaßen abgeändert worden. Zu ebener Erde

befinden sich die Empfangsapparate und die Kurbeln für die Wasser und Luftbehälter;

letztere selbst befinden sich im Souterrain, von welchem Figur 31 den Grundriß

zeigt. Der (4 bis 5cbm fassende)

Wasserbehälter ist M: N und N' sind die (je 5 bis 6cbm

fassenden) Luftbehälter. Letztere liegen über einander und wurden, damit sie

leichter in den engen Raum gebracht werden konnten, aus je zwei Theilen hergestellt,

welche mit Winkeleisen zusammengefügt sind, und zwischen denen ein großer

Kautschukring eingelegt ist. Beide Behälter stehen durch ein Rohr V in Verbindung, in welchem ein Abschlußhahn angebracht

ist. Die Füllung und Entleerung des Wasserbehälters M

vermitteln die auf Säulen angebrachten Kurbeln W und X. Die Füllung gestattet der von W bewegte, über der Außenseite des Mannlochs liegende Hahn. Die Entleerung

erfolgt durch die beiden verbundenen Hähne rechts, auf welche X wirkt; diese beiden Hähne vereinigen sie in einem gemeinschaftlichen

gußeisernen Halsstück Y, von welchem aus das Abflußrohr

abgeht. Zu ebner Erde liegen einander parallel und thunlichst nahe an einander, etwa

700mm von Mitte zu Mitte, drei

Empfangsapparate I, II und III (Fig. 31), am Ende der

drei Linien B von den Stationen in der Börse (Rue Feydeau), im Centralamte (Rue

de Grenelle Saint-Germain) und in den Hallen. Diese drei Apparate

sind mit den Luftbehältern durch drei Rohre Z,

Z₁, Z₂ verbunden. An der Säule X ist noch ein seitlicher Schlitz, in welchem ein

Handgriff g gleitet, durch den mittels eines Hebels die

Lufteintrittsklappe bewegt wird. Der Grad der Füllung wird an oben offenen

Manometern erkannt, welche vor dem Auge des Beamten aufgestellt sind.

Paris hat, wie man aus dem in Figur 43 [d/1] skizzirten Plane ersehen kann, drei in den J. 1866

bis 1874 ausgeführte pneumatische Netze: das Hauptnetz (6718m,80) geht vom Centralamte nach der Rue

Boissy d'Anglas, nach dem Grand-Hôtel (rue des Capucines),

nach der Börse, nach der Avenue Napoléon, nach

der Rue des Saints-Pères und zurück nach

dem Centralamte; das erste Nebennetz (5424m) läuft von der Börse nach der Rue J. J.

Rousseau, der Rue des Vieilles-Haudriettes, nach dem Château d'Eau, nach der Porte

Saint-Denis und zurück zur Börse; das zweite Nebennetz (5193m) erstreckt sich von der Börse nach der

Rue Lafayette, dem Montmartre, dem Nordbahnhof, der Rue

Sainte-Cécile und zurück zur Börse. Dazu kommt der Strang von

der Rue Boissy d'Anglas nach den Champs Élysées (1160m) und die Linie von dem Centralamte nach der Börse und zurück (6000m). Die Gesammtlänge beträgt daher 24495m,80.

Benutzt wird Wasser aus dem Canal de l'Ourcq; der Druck

ist nicht sehr groß, reicht aber nahezu überall aus. Die Linie hat für 1km Länge 3cbm,318 Inhalt; 1cbm Wasser kostet 0,07 Fr., eine Füllung

also rund 0,25 Fr. Dafür kann man 10 Füllbüchsen mit je 40 Depeschen befördern, und

wenn dieselben in Paris im Mittel 4km weit

gehen, so kann man 100 Depeschen vom Ausgangsorte nach dem Empfangsorte für 0,25 Fr.

befördern, oder eine Depesche für 0,0025 Fr.In Armengaud's Publication industrielle, Bd. 23

S. 366 findet sich folgende Bilanz:Rohrlegung in 39 Sectionen zu je 1kmFr.585000Einrichtung von 33 Stationen„495000–––––––––––Fr.108000010 Proc. AmortisationFr. 108000Hausmiethe für 33 Stationen„ 115500Unterhaltung und Ueberwachung des Rohrnetzes„ 23400Unterhaltung der 33 Stationen„ 396003 Beamte und 8 Austräger für jede Station„ 547800Wasserbedarf„ 279676,80–––––––––––––Fr.1113976,8010 Proc. Allgemeine Kosten„ 111397,68–––––––––––––GesammtaufwandFr.1225374,48.Bei täglich 15000 verarbeiteten Depeschen zu 0,25 Fr. beträgt der Rohrertrag

1368750 Fr. jährlich, also der Reinertrag 143375,52 Fr. Bei Mitausnutzung

der Luftverdünnung würde man noch 139838,40 Fr. als die Hälfte der Kosten

des Wassers ersparen. Wenn man aber auch die durch den Ausfluß des Wassers erzeugte Luftverdünnung

ausnutzt, wie es meist möglich ist, so werden die Selbstkosten noch geringer.

Im Mai 1872 machten Mignon und Rouart den Vorschlag, ein Rohr von Paris nach Versailles für die

Nationalversammlung zu legen, 20km bei

150mm Weite; in der Mitte

(Saint-Cloud) sollte das Centralamt eingerichtet und hier die Luft durch

Dampfmaschinen oder Wasserkraft verdichtet und verdünnt werden; Zwischenämter sollten in Auteuil und

im Bois des Fausses Reposes errichtet werden und ihnen

sollte die verdichtete Luft in Röhren von Saint-Cloud geliefert und in zu

zwei Ladungen ausreichenden Behältern aufgespeichert werden, damit die Züge mit

großer Geschwindigkeit laufen könnten, ohne daß man einen beträchtlichen Druck, zur

Ueberwindung der Reibung, auf der ganzen Länge der Linie brauchte. Die Kosten wurden

auf 2 Millionen Franken bei Benutzung der Wasser von Saint-Cloud, auf 2500000

Fr. bei Benutzung von Wasserpumpen und auf 2700000 Fr. bei Benutzung von Luftpumpen

geschätzt.

Bezüglich des Betriebes erscheint das Strahlensystem, bei

welchem alle Stationen durch Strahlen mit der Centralstation verbunden sind und nur

durch deren Vermittlung ihre Correspondenz unter sich austauschen können, und

welches bei sehr starkem Verkehr als das einfachste und unmittelbarste beibehalten

wird (wie in London), doch dem Kreislauf- oder polygonalen Systeme nachstehend, bei welchem keine

vermittelnde Centralstation vorhanden ist, sondern die Züge stetig denselben

Kreislauf vollenden.

An den tiefsten Stellen der Röhren sammelt sich, besonders im Winter, häufig in den

Betrieb störender Menge das von der Luft in Dampfform mit eingeführte und sich

condensirende Wasser. Der Rost, welcher sich dadurch in den Röhren bildet, hängt

sich an die Büchsen an. Man hat also thunlichst trockene Luft zu verwenden; an den

tiefsten Stellen bringt man wohl auch besondere Wassersäcke an, in denen sich dann

das Wasser sammelt und von Zeit zu Zeit abgelassen wird. Zweckmäßig entnimmt man die

Luft einem wärmern Raume und läßt sie vor dem Eintritte in die Röhren schon ihren

Wasserdampf absetzen.

Eine Füllbüchse wiegt leer 246g (64 das

Leder, 182 das Blech), mit 35 Depeschen gefüllt 355g. Die Lederhüllen halten etwa einen Marsch

von 2000km aus, die Blechbüchsen sind von

ewiger Dauer. Eine Triebbüchse wiegt 565g;

ein Zug mit 10 Füllbüchsen also 4k,115.

Fig. 34 bis

36 [b. c/2] zeigen die auf mehrern Stationen ausgeführte

Anordnung von Luftpumpen, die von einer Girard'schen Turbine getrieben werden, bei

welcher man durch die Regulatoren eine Verminderung des Wasserverbrauches hoffte, da

die zum Aussaugen oder Einblasen einer gewissen Luftmenge erforderliche Arbeit mit

dem Grade der Verdünnung und Verdichtung wächst. Bei 12m Druckhöhe macht das 600mm im Durchmesser haltende Schaufelrad O, wenn alle 10 Leitschaufeln offen sind, 245

Umdrehungen in der Minute und verbraucht dabei 49l Wasser in der Secunde. Die Triebwelle O₁ der Pumpen macht nur 22 Umdrehungen in der Minute. Der Regulator Q dreht bei Geschwindigkeitsänderungen mittels der

beiden in q' eingreifenden Kegelräder und eines auf

deren Achse steckenden Getriebes das Rad Q' links oder

rechts herum; dadurch aber verschließt er mittels eines auf der Achse von Q' steckenden Getriebes und einer durch die Rolle r geführten Zahnstange und des Winkelhebels r₁ r₂ mehr

oder weniger Leitschaufeln. Die Eintrittventile s₁ und die ins Freie sich öffnenden Austrittventile t₁ der Pumpe R' sind

entgegengesetzt angeordnet, wie s und t bei R: R verdichtet, R' verdünnt also. Zur Verminderung der Erwärmung gehen

die Kolben im Wasser, welches durch die Dreiweghähne s₂ erneuert werden kann.

Das Ourcq-Wasser ist an hochgelegenen Orten der Stadt, wie z.B. bei dem aus

diesem Flusse gespeisten Bassin de la Villette, wegen

seines geringen Druckes nicht zu brauchen, und man mußte hier zur Dampfkraft

greifen; da läßt sich der Aufwand an Kohlen für einen Zug auf 0,012 Fr. schätzen,

die Selbstkosten eines Zuges demnach auf 0,048 Fr., während diese bei einer unter

einer Druckhöhe von 16m comprimirend

wirkenden Turbine 0,126 Fr., also 2,5mal so viel betragen würden.

Die neueren, von Crespin construirten (in Wien

verwendeten) Empfangsapparate einer Zwischenstation (Fig. 39 [c/1]) enthalten auf gußeisernem Tische A ein etwas weiteres, horizontales, bronzenes Rohr B mit einem um Angeln drehbaren Deckel b, in welches auf der einen Seite die Linie T (Fig. 37 [a. b/3]) einmündet, während sich am andern Ende (Fig. 38) ein

Kolben e mit einer Feder befindet, welcher den Stoß des

Zuges auffängt. Die mit dem auf einer Kautschukeinlage im Kammergehäuse liegenden

und so abgedichteten Deckel c verschlossene Kammer C dient zum Absenden, und hinter ihr befindet sich die

mittels des Handrades d' zu schließende Klappe d. Die mit einem Apparate zur Verdichtung der Luft nicht

ausgerüstete Zwischenstation besitzt zwei neben einander liegende Rohre B₁ und B₂, in

welche die beiden von den beiden Nachbarstationen kommenden Linien T₁ und T₂

münden. Der in der einen Linie angekommene Zug wird in die andere Linie gelegt, ohne

daß dabei der in der erstern vorhandene Druck verloren geht. Wird ein Zug aus T₁ (Fig. 40 und 41 [d/4]) angemeldet, so öffnet man die Klappen I₁ und d₁,

dann mittels des Hebels G₁ (Fig. 38) die Klappe g₁, damit die Luft vor dem Zuge entweichen kann.

Ist der Zug in der Kammer B₁ angekommen und am

Kolben e₁ zur Ruhe gekommen, so laßt man G₁ los, und eine Feder legt die Klappe wieder auf

ihren Sitz und schließt so T₁ gegen die äußere

Luft ab; darauf schließt man die Leitung T₁

mittels d₁, öffnet nach Zurückziehung der vier

Riegel mittels des

Hebels B₁' die ähnlich wie c abgedichtete Thür b₁ und nimmt aus

dem Zuge die für die Zwischenstation bestimmten Depeschen und legt dafür andere ein.

Dann legt man den ganzen Zug durch die durch Zurückziehen der beiden Riegel c' mittels des Hebels C₂' geöffnete Thür c₂ in die Linie

L₂, öffnet den Schieber I₂ und läßt mittels des Hahnes H die verdichtete Luft aus T₂ in die Linie T₁ hinter den

Zug.

Auf der mit Luftverdichtungsapparaten ausgerüsteten Endstation (Fig. 42 [c/1]) zeigt zunächst das hintere Ende des Rohres B einige Abweichung, insofern dasselbe mittels eines

Dreiweghahnes R, welcher durch die Kurbel E bewegt wird, nach Bedarf mit dem Rohre T' oder einem ins Freie führenden Rohre T'' verbunden werden kann. Das Rohr T' aber steht je nach der Stellung des durch die Kurbel

f umgedrehten Hahnes R'

entweder mit dem Rohre T₂ oder T₃ in Verbindung, von denen das eine nach dem

Verdichtungsgefäße, das andere nach dem Verdünnungsgefäße führt. Da das Röhrchen

nach dem Manometer F hinter R mündet, so kann man an F den Grad der

Verdünnung sowohl wie der Verdichtung ablesen.

Tritt eine Störung im Betriebe ein, so erhöht man zunächst den Druck so viel wie

möglich. Läßt sich die Störung dadurch nicht beseitigen, so muß man zum Aufgraben

schreiten. Verbindet man die Luftbehälter der Abgangsstation nach einander mit einer

Linie von bekannter Länge und mit der verstopften Linie, so kann man aus der

Druckänderung nach dem Mariotte'schen Gesetze den Ort der Verstopfung auf 30m genau ermitteln. Ein anderes Mittel dazu

liegt in der Beobachtung der Zeit, welche eine durch einen Pistolenschuß erregte

Schallwelle hin und zurück braucht, da diese Welle 330m Geschwindigkeit hat. Man benutzt dazu

eine im ungespannten Zustande etwa 1/3mm

dicke Membran aus Kautschuk, welche in der Mitte eine kleine Metallscheibe trägt und

an einer ihr gegenüber stehenden Spitze einen elektrischen Strom schließt, so daß

eine Marke auf einem schnell umlaufenden Cylinder eines Chronographen (mit 3

Schreibspitzen) erzeugt wird. Beim Abschießen der Pistole in ein sich dem

fortgehenden Rohre anschmiegendes Seitenrohr tritt die Welle ins Rohr, wird an der

Verstopfung reflectirt und erzeugt bei ihrer Rückkunft zur Membran die erste Marke.

Die Membran wirft die Welle wieder gegen die Verstopfung und von dort zur Membran

zurückgekommen erzeugt dieselbe die zweite Marke.

E–e.

Tafeln