| Titel: | Notizen von der Weltausstellung in Philadelphia 1876; von Ingenieur Müller-Melchiors. |

| Fundstelle: | Band 223, Jahrgang 1877, S. 557 |

| Download: | XML |

Notizen von der Weltausstellung in Philadelphia

1876; von Ingenieur Müller-Melchiors.

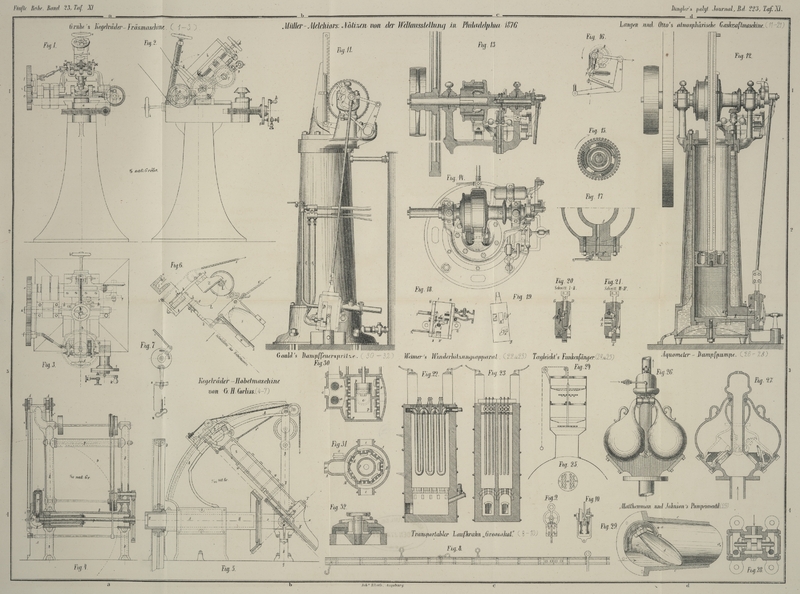

Mit Abbildungen auf Tafel

XI.

(Fortsetzung von S. 455 dieses

Bandes.)

Müller-Melchiors, Notizen von der Weltausstellung in

Philadelphia 1876.

66. Atmosphärische Gaskraftmaschine,

System Langen und Otto. (Fig. 11 bis 21 [b.d/1].)

Die Langen und Otto'sche

Gaskraftmaschine, bekannt seit der Pariser Weltausstellung 1867 und jetzt schon zu

Tausenden als Kleingewerbemotor verbreitet (1876 219

371), hat in den letzten Jahren mehrfache constructive Verbesserungen (1875 217 512) erfahren und ist mit diesen durch die

„Gasmatorenfabrik Deutz“ auf der Weltausstellung zu

Philadelphia ausgestellt worden. Es ist überflüssig, hier noch näher auf die

außerordentlichen Vorzüge hinzuweisen, welche die atmosphärische Gaskraftmaschine

sowohl vor allen übrigen Gasmaschinen auszeichnen, als auch vor den meisten andern

Motoren, welche zur Leistung geringerer Kraftäußerungen vorgeschlagen und angewendet

worden sind, und es möge nur, zur deutlicheren Charakterisirung des wesentlich Neuen

gestattet sein, vorher kurz auf die bereits bekannte allgemeine EinrichtungVgl. 1867 183 106. 186

* 90. 1868 187 1. 188

12. 1869 194 * 276. 1870 195 470. der atmosphärischen Gaskraftmaschine einzugehen. Mit Bezug auf die Figuren 11 bis

14

besteht dieselbe aus einem verticalen, oben offenen Cylinder, dessen Kolben beim

Anhube ein explosives Gemisch von Gas und Luft einsaugt und durch die Entzündung

desselben nach aufwärts geschleudert wird, bis die Producte der Explosion sich

abkühlen und unter die Spannung der Atmosphäre herabsinken, worauf der Kolben durch

den Druck der äußern Luft herabgedrückt wird und dabei die entsprechende

Arbeitsleistung der oberhalb des Cylinders gelagerten Maschinenwelle mittheilt.

Diese Uebertragung geschieht durch eine am Kolben befestigte Zahnstange, welche in

ein Stirnrad eingreift, das auf der Maschinenwelle angebracht, aber nur beim

Abwärtsgange des Kolbens mit derselben fest verbunden ist, so daß es sich beim Aufwärtsschleudern des

Kolbens gegen den Sinn der Schwungradwelle drehen kann. Die erforderliche Kühlung

der Cylinderwände findet durch die natürliche Circulation des Wassers in einem den

Cylinder umgebenden Mantel statt, der an seinem obern und untern Ende mit einem

Kühlgefäße (Fig.

11) verbunden ist. Endlich wird die rechtzeitige Einführung und Entzündung

des Gasgemenges durch einen Schiebermechanismus besorgt, welcher außer in Fig. 11 und

12 in den

Skizzen Fig.

17 bis 21 dargestellt ist.

In Figur 11

sind die drei Gaszuführungsrohre g, g₁ und g₂ ersichtlich, welche in den Schieberkasten

einmünden; Fig.

12 und 17 zeigen die beiden Canäle E und A, welche den Eintritt und Austritt des Gases beim

Arbeitscylinder bewirken. Dieselben münden in dem aufgeschraubten Schiebergesicht

G in den analog bezeichneten Oeffnungen Figur 18.

Oberhalb der Oeffnung A enthält das Schiebergesicht das

Fenster a, aus welchem die Explosionsproducte durch ein

Rückschlagventil abgeführt werden; über E sind die

Eintrittlöcher e für das Gas, sowie das Fenster e' für die entsprechende Beimengung atmosphärischer Luft

ersichtlich. Letzteres mündet seitlich vom Schiebergesichte in die freie Luft durch

die gleichfalls mit e' bezeichnete Oeffnung der Fig. 20 und

12. Die

Gaseintrittlöcher e dagegen stehen nicht direct mit dem

Gaszuführungsrohre g in Verbindung, sondern zunächst nur

mit der Oeffnung f der Figuren 12, 18 und 20, von

welcher aus durch Vermittlung des Schiebers die Verbindung mit der Eintrittsöffnung

g des Gasrohres hergestellt wird.

Dem entsprechend muß der Schieber S, welcher in Figur 19

dargestellt ist, wie er vom Schiebergesichte umgekippt wurde, drei Muscheln

enthalten, von denen die erste A' die Verbindung von dem

Austrittcanal ins Freie vermittelt, die zweite E' das

Gas- und Luftgemenge der Oeffnungen e und e' dem Cylinder zuführt, während die dritte Muschel F' die Gaseintrittsöffnung g

mit f verbindet. In seiner Mittelstellung, welche in den Querschnitten Fig. 20 und 21 dargestellt

ist, verbindet der Schieber durch die Muschel A' die

Oeffnungen A und a, die

Muschel E' dagegen hat zwar e und e' erreicht, jedoch E noch nicht eröffnet, ebenso wie auch F' (Fig. 20) die Oeffnung f noch verschlossen hält. Es findet somit Austritt der

Explosionsproducte statt, bis der Schieber in seine unterste

Stellung gelangt. Hier hat die Muschel A'

bereits den Canal a überschritten, welcher nun von der

Schieberfläche bedeckt ist, F' dagegen hat die

Verbindung zwischen f und g

hergestellt (Fig.

20), ebenso wie E' die Verbindung zwischen E, e und e', so daß nun Gas

und atmosphärische Luft in den Cylinder eintreten kann.

Die Explosion erfolgt bei der höchsten Schieberstellung

Figur 12

durch ein Fenster x im Schieber, welches bei der

untersten und Mittlern Stellung mit Gas und Luft gefüllt und entzündet worden war

und nun durch die Eintrittsöffnung E mit dem Cylinder

communicirt. In diesem Momente ist die Oeffnung x

bereits wieder vom Schiebertastendeckel D bedeckt; in

den untern Stellungen dagegen passirt x vor einem

Fenster des Deckels, vor welchem eine constante Flamme, genährt von dem Gasrohre g₁ (Fig. 11), brennt, während

ein zweites Rohr g₂ in das Schiebergesicht mündet

und mit einem seitlichen Schlitze der Schieberöffnung x

communicirt (Fig.

19 und 20). Atmosphärische Luft endlich wird durch den untern Ausschnitt im

Schiebergesicht G

Fig. 18 und

21 dem

Fenster x zugeführt.

Hiernach ist die Functionirung des Schiebers, welcher seit Erfindung der Langen und

Otto'schen Maschine ziemlich unverändert geblieben ist, erledigt, und es mag nur

noch kurz bemerkt werden, daß von den zwei kleinen Seitencanälen, welche der

Eintrittsöffnung E im Schiebergesichte (Fig. 18) angefügt sind,

der untere dazu dient, beim Niedergange des Kolbens dem condensirten Wasserdampf der

Explosionsproducte Ausgang zu verschaffen, während der seitlich angebrachte Canal

zur Verbindung mit der Austrittsöffnung A des Cylinders

dient, um bei der höchsten Schieberstellung durch Vermittlung derselben eine

raschere Entzündung zu erzielen.

Auf die weitere Disposition der Maschine übergehend, ist zunächst die

Frictionskupplung des mit der Kolbenzahnstange verbundenen Stirnrades zu erwähnen,

welche in Fig.

13 und 15 durch zwei Schnitte dargestellt ist. Es ist daraus ersichtlich, wie

das Stirnrad zwischen einer festgekeilten Nabe n und

einer Losscheibe n₁ frei beweglich aufsitzt und

nur dann mit n gekuppelt wird, wenn es sich beim

Niedergange des Kolbens in der Richtung des Pfeiles der Figur 15 bewegt, dabei

die Frictionsrollen längs der excentrisch gekrümmten Außenfläche dreier Keile hinan

führt und dadurch diese selbst mit ihrer lederarmirten Innenfläche gegen den Umfang

der Nabe n anpreßt. Stirnrad, Rollen, Keile und Nabe

bilden dann ein Stück zur Kraftübertragung des Kolbens

auf die Schwungradwelle, um sich sofort beim Aufgange des Kolbens wieder

auszukuppeln. Die Kolbenzahnstange wird dabei in der neuen Maschine durch eine

Schwalbenschwanzführung gehalten, welche in den Skizzen Fig. 11, 13 und 14 ersichtlich ist.

Es erübrigt nunmehr die Darstellung des Steuermechanismus, welcher die wesentlichste

Neuerung der vorliegenden Maschine repräsentirt. Derselbe ist jetzt derart

eingerichtet, daß die Kraftentwicklung der Maschine vollkommen vom Regulator abhängig gemacht

ist, indem der ganze Steuermechanismus vom Regulator ausgelöst wird und so lange

ausgelöst bleibt, bis die Tourenzahl der Maschine unter die normale zu sinken

beginnt. Dann findet ein neuer Kolbenflug statt, während in der Zwischenzeit der

Kolben in Ruhe am Boden des Cylinders geblieben war. Auch die ältern Maschinen

besaßen eine Geschwindigkeitsregulirung, hatten jedoch die Steuerung nicht vom

Regulator direct, sondern von der Stellung des Kolbens abhängig gemacht. Demgemäß

wurde jedesmal ein neuer Kolbenflug eingeleitet, sobald der Kolben an den Boden des

Cylinders kam; um daher die Maschine zu reguliren, verzögerte der Regulator den

Niedergang des Kolbens dadurch, daß er das Rückschlagventil (Fig. 11 und 18) belastete

und den Explosionsproducten den Ausgang hinderte. Dann gerieth der Kolben, am

weitern Niedergange durch ein elastisches Kissen gehindert, in kurze Oscillationen,

welche neben andern Uebelständen ein ungleichmäßiges Ausschleifen der Cylinderwand

verursachten. Bei der neuen Maschine dagegen ist dies behoben und tatsächlich so

vollkommene Regulirung erzielt, daß man dieselbe Maschine bei geringer Belastung mit

1 bis 2 Kolbenflügen pro Minute auskommen sieht, welche unmittelbar darauf mit

stärkerer Belastung 30 Kolbenflüge pro Minute macht und dabei stets constante

Geschwindigkeit hält. Dies wird dadurch erreicht, daß die Kurbel k, welche die Schieberstange bewegt, nicht direct mit

der Schwungradwelle in Verbindung steht, sondern nur durch Vermittlung eines auf der

Schwungradwelle aufgekeilten Sperrrades s (Fig. 13), mit

welchem die Kurbel durch einen Sperrhaken gekuppelt werden kann. Ist dies geschehen,

so bewegt sich die Kurbel im Sinne des Pfeiles der Figur 11, bis der

Schieber in seine Mittelstellung gekommen ist. Hier aber hat ein vom Sperrhaken

vorstehender Arm p (Fig. 12 und 16) einen vom

Regulator bewegten Hebel h zu passiren, welcher bei

normaler Geschwindigkeit hoch genug steht, um dem Arm des Sperrhakens freien

Durchgang zu gestatten, bei übernormaler Tourenzahl dagegen sich senkt, den Arm p arretirt und den Sperrhaken auslöst. Dann bleibt der

ganze Steuerungsmechanismus arretirt, der Schieber ist in seiner Mittelstellung, bei

welcher den Verbrennungsgasen freier Austritt gestattet ist; der Kolben sinkt,

comprimirt die Gase allmälig, bis sie die Spannung der äußern Luft erlangen und, das

Rückschlagventil öffnend, ins Freie entweichen. Der Kolben verharrt sodann in seiner

Ruhestellung, bis die Geschwindigkeit genügend gesunken ist, damit sich der

Regulatorhebel h wieder erheben konnte. Sofort fällt die

von einer Feder gespannte Klinke ins Sperrrad s ein und

die Kurbel k bewegt während einer halben Tour den

Schieber nach abwärts und in die Mittelstellung zurück; gleichzeitig wird jedoch

der Arm m eines dreiarmigen Hebels (Fig. 14 und 16), der durch

eine Zugstange mit dem Kopfe der Schieberstange verbunden ist, im Sinne des Pfeiles

der Figur 16

bewegt. Hierbei macht der zweite Arm o des dreiarmigen

Hebels die entsprechende Bewegung nach aufwärts und hebt mit der in Figur 11 ersichtlichen

Druckstange die Kolbenzahnstange, die hier einen vorspringenden Stift trägt, um den

gleichen Betrag. In Folge dessen saugt der Kolben bei der gleichzeitig

stattfindenden tiefsten Stellung des Schiebers Luft und Gas in den Cylinder ein, bis

die Kurbel k wieder die Mittelstellung der rechten Seite

(Fig. 11)

überschritten hat und der Schieber in die obere Stellung gelangt, bei welcher die

Explosion stattfindet und der Kolben emporgeschleudert wird. Nun beginnt der

arbeitleistende Niedergang des Kolbens, und die Kurbel k

rotirt weiter im Sinne des Pfeiles der Figur 11, bis sie wieder

die linke Mittelstellung erreicht hat, bei welcher wir vorhin die arretirende

Einwirkung des Regulators annahmen. Aber selbst wenn diese ausbleibt und der

Regulatorhebel freien Durchgang gestattet, muß die Klinke p ausgelöst und der Schieber in seiner Mittelstellung erhalten bleiben,

damit der hierdurch bedingte Austritt der Verbrennungsgase ungehindert stattfinden

kann, so lange der Kolben sinkt. Diesem Zwecke dient der dritte Arm r des dreiarmigen Hebels mor, welcher, in Folge der Verbindung zwischen m und dem Schieberstangenkopf, für die linke Mittelstellung der Kurbel k der Klinke p in den Weg

tritt (Fig.

16) und die Verbindung ebenso auslöst, wie dies früher der Regulator

gethan hatte. Erst wenn der Kolben nahezu den Boden erreicht hat, stützt sich der

aus der Zahnstange vorstehende Stift auf die Druckstange des Hebelarmes o, bewegt denselben und mit ihm den Arretirungshebel r nach abwärts, so daß die Klinke p frei wird und neuerdings ins Sperrrad einfällt, wenn der Regulatorhebel

seine normale Stellung hat. Gleichzeitig mit o und r muß auch der Hebel m eine

kleine Drehung nach links machen, was ihm dadurch ermöglicht wird, daß die zum

Schieberstangenkopfe führende Zugstange hier in ein Langloch eingreift (Fig. 14),

welches das erforderliche Spiel gestattet, während anderseits der dreiarmige Hebel

durch eine am Lagerbock befestigte Feder i nach auswärts

gepreßt wird (Fig.

16).

Die Construction des Regulators, dessen Arme in der beweglichen Muffe ihr Lager und

in einem Schlitze der festgelagerten Antriebsspindel das Widerlager haben, ist aus

Figur 13

klar ersichtlich, ebenso die Lagerung der Kurbel k,

welche in der ausgebohrten Schwungradwelle durch eine Spindel erfolgt, die mit

eingedrehter Rinne und Stift gegen Verschiebung gesichert wird. Ein nettes Detail

ist auch die Verbindung der Schieberstange mit dem Schieber durch eine federnde Stahlplatte (Fig. 11 und

12) und

noch manches andere, dessen Beschreibung uns zu weit führen würde.

Alles wirkt zusammen, um die Maschine von Langen und Otto immer mehr zu einer einfachen, dauerhaften und

ökonomischen zu machen, und wenn die ältere Construction mit dem geringen

Gasverbrauche von 1cbm pro Stunde und

Pferdekraft mit Recht so zahlreiche Anhänger sich erwarb, wird dies der neuen

Maschine, die nur mehr 0cbm,75 verbrauchen

sollVgl. Teichmann * 1876 220 116. Grove 1876 222 184., in noch höherm Maße beschieden sein.

67. Weimer's Winderhitzungsapparat

(Fig. 22

u. 23 [c/3].)

Während in Europa die Cowper'schen oder die Whitewell'schen Regenerativöfen (* 1870 197 315. * 1872 205 98) zur

Erwärmung der Gebläseluft für Hohöfen vielfach Eingang gefunden haben, findet man in

Nordamerika die ältern Winderhitzungsapparate noch fast ausschließlich in Anwendung.

Um nun die bekannten Uebelstände derselben – rasche Zerstörung und schwierige

Auswechslung der Winderhitzungsrohre – zu beheben, hat Weimer die Rohre in seinem Apparate (Fig. 22 und 23) hängend

angeordnet, alle Flanschen außerhalb der Feuerzüge gelegt, und behauptet so eine

längere Dauer und leichtern Ersatz der Rohre erreicht zu haben.

Wie aus dem Querschnitt Figur 23 ersichtlich,

wird der Apparat durch eine verticale Wand in zwei Kammern getheilt, von denen jede

wieder aus einer obern und untern Hälfte besteht. In letztere, den Verbrennungsraum,

treten die Hohofengase ein, verbinden sich mit der durch Gasrohre von 25mm Durchmesser eintretenden atmosphärischen

Luft und entzünden sich, worauf die Verbrennungsgase durch quadratische Fenster von

150mm Seitenlänge nach aufwärts in die

Röhrenkammern steigen und endlich durch die Kamine entweichen. Die Heizcanäle sind

somit vollständig getrennt, die Luftrohre dagegen stehen sämmtlich mit einander in

Verbindung, und zwar vertheilt sich die Gebläseluft zunächst in die drei

Schlangenrohre der ersten Kammer, wird in einem obern Querrohre gesammelt,

durchströmt von hier aus die andern drei Schlangenrohre und wird endlich auf

derselben Seite, wo sie kalt eingetreten war, mit der erforderlichen hohen

Temperatur abgeleitet.

Die Heizrohre sind mit ovalem Querschnitt von 100 auf 300mm gegossen und sollen 6m lang sein; am obern Ende sind sie im

Viertelkreis abgebogen und werden hier an einander geschraubt. Die abgebogenen Hälse tragen Lappen

angegossen, um die Rohre an kräftigen Quertraversen aufzuhängen (Fig. 22); außerdem haben

die Rohre hier eine Flansche, welche zum Tragen der aus Chamotteziegeln

hergestellten Decke dient.

68. Funkenfänger von Tagleicht in

Wien. (Fig. 24 und 25 [c/3].)

Der in den Zeichnungen Fig. 24 und 25 in seiner

Anwendung für Locomotiven dargestellte Funkenfänger ist schon mehrfach mit Erfolg

bei stabilen Rauchfängern in Wien versucht worden, und dürfte sich speciell für

Locomobilschornsteine eignen, bei denen mit Holz oder Stroh geheizt wird.

Der Apparat besteht aus je zwei gelochten Platten und deren Gegenschirmen, welche so

angeordnet sind, daß nirgends die Funken directen Austritt ins Freie haben, ohne daß

doch der Zug allzusehr beeinträchtigt würde. Die gelochten Scheiben, von denen die

obere, wie aus Figur 24 ersichtlich, durch aufgenietete Blechstreifen gegen den directen

Durchgang von Funken geschützt ist, können mittels eines Zuges gehoben oder gesenkt

werden, um den Durchgangsquerschnitt zu verengen oder zu vermehren.

Der in Philadelphia ausgestellte Rauchfang war augenscheinlich für einen

Locomotivkessel bestimmt, wurde jedoch nicht praktisch erprobt, so daß noch immerhin

fraglich bleibt, ob die Construction auch für diesen Fall mit Nutzen anwendbar ist,

da die Blasrohrwirkung jedenfalls beeinträchtigt werden dürfte.

69. Vacuum-Dampfpumpen.

(Fig. 26

bis 28 [d/3].)

Der „hydraulische Annex“ war entschieden am meisten besucht und

geschätzt von allen Gästen der Maschinenhalle, die jedoch weniger angezogen wurden

durch die vielen interessanten Constructionsdetails, durch welche sich die dort

ausgestellten Objecte von einander unterschieden, als herbeigeführt durch den ihnen

allen gemeinsamen Effect, Wasser und Luft, Erfrischung und Kühlung. Es ist daher

fast undankbar zu sagen, daß im Allgemeinen wenig neues zu sehen war. Was Gebläse

und Luftcompressionsmaschinen betrifft, so wären zunächst zwei verticale

Gebläsemaschinen und eine horizontale Luftcompressionsmaschine, die in der

Maschinenhalle standen, zu erwähnen, und ferner im hydraulischen Annex eine Anzahl

von Centrifugalventilatoren und Kapselrädergebläsen; voran Roots' Blower (*1874 213 380) * 1875 218 426) in completer Collection aller Größen, dann Diston's Blower, Ellis'

Blower, Baker's Blower (* 1873 212 384) u.s.f., die zum Theil schon im Journal beschrieben sind, zum Theil so geringe

Differenzen von einander aufweisen, daß es uns unmöglich wäre, eine scharfe

Charakteristik zu geben, und dies einem eingehenderen Specialbericht überlassen

bleiben muß.

Ein gleiches gilt von den Pumpen; man fand dort alle die geistreichen – und

dampfvergeudenden – Anschlagsteuerungen, mit denen seit Cameron's Special Steam-Pump (*1873 210

99) die Erfinder vergebens sich gegenseitig zu überbieten streben; Blake's Dampfpumpe (* 1875 218

14), Niagara-Pumpe (1874 212 435), die Pumpe von Selden, von Knowles, von Pickering (1876

219 387) u.a. Von Rotations- und

Centrifugalpumpen sind uns gegenwärtig die verschiedenen englischen Firmen Gwynne (1868 189 425) 190 260. 1876 219 177. 220 379) und L. D. Green

(*1874 216 471).

Endlich aber doch etwas specifisch Amerikanisches, die sogen. Vacuumpumpen, die sich seit der Wiener Weltausstellung 1873 durch Hall's

„Pulsometer“ (* 1873 210 101) auch

in Europa zu verbreiten begannen. Die „Aquometer“ Dampfpumpe (Fig. 26 bis 28),

ausgestellt von der „Aquometer Steam Pump Company“ in

Philadelphia, ist vielleicht der beste Repräsentant dieser Gruppe. Figur 27 zeigt die beiden

Pumpenkammern sammt ihren Saugklappen und dem Saugrohre im Querschnitt, hinter

denselben punktirt sind die betreffenden Druckventile und das Druckrohr ersichtlich.

Im langgestreckten obern Theile der Kammern sind die Oeffnungen, welche zum

Dampfvertheilungsorgan führen, dessen Gehäuse in Figur 26 in der Ansicht,

in Figur 28

in vergrößertem Querschnitte gezeichnet ist. In der Mitte des Gehäuses mündet das

Dampfrohr zwischen zwei Scheiben, die auf einer gemeinsamen Spindel befestigt und

auf Längsrippen verschiebbar sind. An ihren Außenseiten haben die Scheiben

Schleifflächen angearbeitet und stehen Ventilsitzen gegenüber, die sie abwechselnd

öffnen und schließen, je nachdem sie nach rechts oder links verschoben sind.

Außerhalb der Ventilsitze trägt die Spindel auf jeder Seite eine Fangschale

aufgebolzt. In der Stellung der Figur 28 ist das rechte

Ventil geschlossen, das linke geöffnet, und der Dampf strömt von hier aus durch die

oben angeführte Oeffnung in die linke Pumpenkammer, die wir mit Wasser angefüllt

voraussetzen wollen. Hier mischt er sich in dem obern langgestreckten Halse mit

Luft, welche durch kleine Ventile zugelassen wird, und drückt die Wassermenge durch

die Druckklappe in das Druckrohr. Sowie jedoch die Kammer ganz geleert ist und der

Kesseldampf selbst mit erhöhter Geschwindigkeit durch die Druckklappe zu entweichen

beginnt, wird die

Ventilspindel des Dampfvertheilungsorganes durch den Anprall des Dampfes wider die

Fangschale nach links verschoben, das linke Ventil geschlossen und der Dampfzutritt

zur linken Kammer unterbrochen. In Folge dessen sinkt die Spannung des in der linken

Kammer eingeschlossenen Dampfes, die Saugklappe öffnet sich, Wasser tritt ein und

vollständige Condensation findet statt, so daß die linke Kammer nunmehr durch den

äußern Luftdruck neuerdings mit Wasser angefüllt wird. Gleichzeitig fand in der

rechten Kammer Dampfzutritt statt, bis alles darin enthaltene Wasser durch die

Druckklappe ausgepreßt und das Dampfvertheilungsorgan wieder nach links verschoben

war, worauf wieder Dampf in die linke Kammer tritt, die Saugklappe schließt und die

Druckklappe öffnet. Das angesaugte Wasser behält jedoch beim plötzlichen Schließen

der linken Saugklappe lebendige Kraft genug, um die rechte Saugklappe zu öffnen und

hier, wie früher links, die Condensation einzuleiten, womit das regelmäßige Spiel

des Aquometers erklärt ist. Zu bemerken wäre nur noch, daß zur Vermeidung von Stößen

über dem Saugrohr ein Windkessel angebracht ist.

In gleicher Art wie der hier beschriebene Aquometer wirkt der Hall'sche Pulsometer,

der noch dadurch vereinfacht ist, daß an Stelle des oben beschriebenen

Dampfvertheilungsorganes nur eine Kugel auf die obern Trennungskante beider

Pumpenkammern gelegt ist, und, abwechselnd vom rasch entströmenden Dampfe

mitgenommen, die rechte oder linke Einströmöffnung verschließt. Ebenso fungirt die

Vacuum-Dampfpumpe von Nye, die gleichfalls im

hydraulischen Annex ausgestellt war, nach gleichen Principien, sowie eine neuere,

nicht ausgestellt gewesene Pumpe von Gleason. Ihnen allen

ist gemeinsam eine wahrhaft imposante Einfachheit und eine ebenso großartige

Vernachlässigung der hier stattfindenden unvermeidlichen Dampfverluste, welche nur

dann verzeihlich wären, wenn von der Vorwärmung des Wassers Gebrauch gemacht werden

könnte, speciell zur Kesselspeisung.

Daß aber die Vacuumpumpe unmöglich den Kessel speisen kann, mit dessen Dampf sie

arbeitet, ist aus der directen Wirkungsweise des hier arbeitenden Dampfes sofort

einleuchtend.

70. Pumpenventil von Matthewman und

Johnson. (Fig. 29 [d/4])

An den Schlammpumpen der Obengenannten befindet sich ein eigenthümliches Ventil (Fig. 29),

welches trotz der bei solchen Pumpen stattfindenden ungünstigen Umstände, so

vortrefflich fungirt, daß es gewiß einer weitern Verbreitung fähig ist. Dasselbe

besteht aus einem Kautschukschlauche

aa₁, welcher in das Saug- oder

Druckrohr eingesetzt und nach der Stromrichtung der Flüssigkeit zu durch einen

aufgenieteten Bügel b zusammengefaltet und mit dem

Leitungsrohre c verbunden wird. Die in der Pfeilrichtung

strömende Flüssigkeit drückt den Schlauch nach aufwärts zusammen und entweicht

zwischen demselben und dem Leitungsrohre, während der Rückgang der Flüssigkeit

dadurch verhindert wird, daß dieselbe von der andern offenen Seite a₁ ins Innere des Schlauches tretend denselben

fest gegen die Rohrwandung anpreßt.

Bei der Pumpe von Matthewman und Johnson sind zwei solche Ventile in gleicher Richtung in ein Rohr gesetzt,

das am einen Ende das Saugrohr, am andern Ende das Druckrohr angeschraubt hat und

zwischen beiden Ventilen den Pumpenkörper trägt. Beim Aufgange des Kolbens wird

durch das eine Ventil angesaugt, während das andere durch den Ueberdruck der

Druckleitung festgeschlossen bleibt; beim Niedergang eröffnet sich umgekehrt das

Druckventil und das Saugventil bleibt dicht geschlossen. Dieser dichte Schluß wird

selbst dann bewerkstelligt, wenn feste Substanzen zwischen dem Schlauch und dem

Leitungsrohr zurückgeblieben sind, da diese von der elastischen Masse eingehüllt und

beim nächsten Hube weiter befördert werden. Damit jedoch derartige Substanzen beim

Anprall an den Kautschuk denselben nicht verletzen können, und damit ferner durch

den Rückdruck der Schlauch nicht aus der Form gebracht werde, ist derselbe durch

eine eiserne Schutzplatte d gedeckt, welche in einem

Scharnier an dem aufgenieteten Bügel b drehbar

eingehängt ist.

71. Gould's Dampffeuerspritze.

(Fig. 30

bis 32 [b/3].)

Unter den amerikanischen Dampffeuerspritzen, welche im Allgemeinen durch ihre

brillante Ausführung imponiren, nehmen die Gould'schen

Maschinen einen hervorragenden Rang ein. Doch soll hier nicht näher auf die

verschiedenen Dispositionen dieses speciell amerikanisch entwickelten

Sicherheitsmittels eingegangen werden und nur die gelungene Anordnung der von Gould angewendeten Saug- und Druckpumpen eine

kurze Erwähnung finden.

Der Pumpenkörper besteht, wie aus Fig. 30 und 31

ersichtlichersichlich ist, zunächst aus einem äußern Gehäuse A, in

welchem die drei Austrittöffnungen a und die zwei

Eintrittöffnungen e angebracht sind. In dieses Gehäuse

ist der Pumpencylinder P sammt dem die Eintritt-

und Austrittventile tragenden Mantel M eingesetzt

derart, daß er nach Entfernung des Deckels leicht herausgenommen werden kann. Eine

verticale Wand des Gehäuses A (Fig. 31) trennt die

Eintrittöffnungen e von den Austrittöffnungen a; rechts von derselben befinden sich die Saugventile,

links die Druckventile. Eine zweite, horizontale. Wand (Fig. 30) trennt die

untern Saug- und Druckventile von den obern, so daß die Pumpe doppeltwirkend

ist.

Die Construction der Ventile ist in Figur 32 dargestellt; sie

bestehen aus einer Metallscheibe, welche an der Dichtungsfläche mit einem

Kautschukstulp armirt ist. Das Wasser tritt beim Lüften des Ventils sowohl in der

äußern als der innern Ringfläche aus und verhindert so, daß die Führung mit Schmutz

verlegt wird; der Führungsstift ist in den Ventilsitz geschraubt, gibt der

Spiralfeder das entsprechende Widerlager und wird von vier vorstehenden Rippen des

Ventiltellers umfaßt. Der Ventilsitz selbst ist gleichfalls aus Metall und wird in

den Mantel M eingeschraubt.

Die vorliegende Pumpe hat 20 Saugventile von je 19,3qc Fläche, 8 Druckventile von der gleichen

Oeffnung und 108qc Pumpenquerschnitt.

(Fortsetzung folgt.)

Tafeln