| Titel: | Neues Saccharimeter von L. Laurent in Paris. |

| Fundstelle: | Band 223, Jahrgang 1877, S. 608 |

| Download: | XML |

Neues Saccharimeter von L. Laurent in Paris.

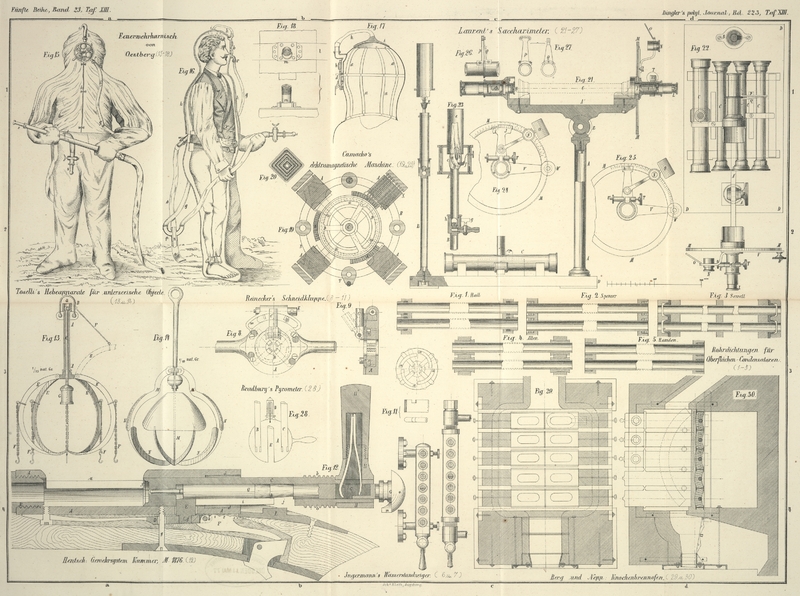

Mit Abbildungen im Text und auf Tafel XIII [c.d/1]

Laurent's Saccharimeter.

Bei den seither gebräuchlichen Saccharimetern, insbesondere dem Soleil'schen, ergibt sich der Procentgehalt des Zuckers aus der

Vergleichung zweier Farbentöne, deren Identität mit Hilfe besonderer Organe des

Instrumentes hergestellt werden muß. So lange nun die als Complementärfarben

auftretenden Nüancen sehr verschieden sind, lassen sie sich leicht mit einander

vergleichen; ist aber der Unterschied nur ein geringer, so wird das Urtheil unsicher

und hängt alsdann von der Beschaffenheit der Sehorgane des Beobachters, und für

einen und denselben Beobachter von dem Grade der Ermüdung seiner Äugen ab.

Außerdem wird das Urtheil durch die Färbung der zu prüfenden Zuckerlösung

beeinflußt. Daher jene Unsicherheit, welche als eine erhebliche Fehlerquelle in dem

Resultate der Zuckergehaltsbestimmung sich bemerkbar macht. Nachdem bereits Cornu und Dubosq diese

Unvollkommenheit durch eine veränderte Construction des Polarisators zu beseitigen

versucht haben, ist es in jüngster Zeit Léon Laurent gelungen, dieses Problem mit vielem Geschick und Scharfsinn in

sehr befriedigender Weise zu lösen.

Beschreibung des Instrumentes. Figur 21 stellt Laurent's Saccharimeter im senkrechten

Längendurchschnitte dar. Die Lage der Röhre C, welche

die zu untersuchende Auflösung enthält, ist durch punktirte Linien angedeutet; Fig. 22 ist

die obere Ansicht des Apparates mit sämmtlichen in ihren Gestellen gelagerten

Versuchsröhren; Fig. 23 Verticaldurchschnitt des Brenners, dessen Flamme das homogengelbe

Licht liefert; Fig.

24 vordere Ansicht des für das Laboratorium-Modell bestimmten, mit

zwei Theilungen versehenen Kreises; Fig. 25 vordere Ansicht

des für die Zwecke der Zuckerfabriken und Raffinerien mit einer einzigen Theilung

versehenen Kreises; Fig. 26 und 27 Seiten- und

Frontansicht der Polarisatorarme mit den Röhren, woran sie befestigt sind.

Das optische Instrument (Fig. 21 und 22) wird von

der Säule A getragen und liegt in zwei Hülsen, welche an

den Enden einer Alhidade A' befestigt sind; letztere ist

in einer horizontalen und verticalen Ebene drehbar. Ein zweite Säule B trägt den Brenner. C sind

4 zu den Versuchen dienliche Röhren, wovon die dickste mit einem Ansatz zum

Nachfüllen versehen ist. Sie ruhen in Lagern auf der Fußplatte DD des Apparates, um beim Gebrauch in die durch

Punktirungen angedeutete Lage gebracht zu werden.

Der Brenner E, dessen nähere Beschreibung weiter unten

folgen wird, hat eine Einrichtung, welche die Intensität der Flamme bedeutend zu

erhöhen gestattet. Das in der vordern Röhre dem Brenner gegenüber angeordnete

Diaphragma F enthält eine Platte von doppeltchromsaurem

Kali, welche die violetten und blauen Strahlen der Flamme absorbirt, während sie die

brauchbaren gelben Strahlen ungeschmälert durchläßt. Das doppeltbrechende Prisma G ist um die Achse des Rohres drehbar; in diesem Prisma

wird das zweite Bild (der ordentliche Strahl) abgelenkt und durch die Diaphragmen

aufgefangen. Das zweite Diaphragma H enthält eine dünne,

parallel zur Achse geschliffene Quarzplatte, deren Dicke dem Gangunterschiede von

einer halben Wellenlänge der gelben Strahlen entspricht; diese Platte sitzt fest und

bedeckt nur die Hälfte des Diaphragmas H. In der hintern

Röhre befindet sich ein Nicol'sches Prisma J, dicht

hinter dem dritten Diaphragma I.

Das Prisma J, das Objectiv K

und das concave Ocular L, welches mit dem Objectiv K ein Galilei'sches Fernrohr bildet, ist an eine

Alhidade V befestigt, welche auf einem getheilten Kreise

M in einer zur Achse der Röhren senkrechten Ebene

drehbar ist. Der Kreis hat zwei Theilungen, die eine speciell für Zucker, die andere

für beliebige Substanzen, welche die Eigenschaft besitzen, die Polarisationsebene zu

drehen. Die Figuren

24 und 25 sind Detailansichten dieser graduirten Kreise, wovon unten näher die

Rede sein wird. Die Loupe N dient zur Ablesung an der

Theilung des Kreises, auf welcher durch einen Spiegel O

das Licht des Brenners reflectirt wird; man erspart auf diese Weise die Anwendung

einer Hilfslichtquelle.

Mit P, Q (Fig. 22, 26 und 27) sind zwei Arme

bezeichnet, wovon Q an dem unbeweglichen Ansatzrohre

befestigt ist und als Index dient, während der mit einer kurzen Millimetertheilung

versehene Arm P an der beweglichen Polarisatorröhre

festsitzt. Mittels des geränderten Knopfes R läßt sich

die Alhidade A' mit dem ganzen optischen Apparate in

einer verticalen Ebene drehen; um den Zapfen 8 kann das Instrument in horizontaler

Ebene gedreht werden. Zur Einstellung des Apparates auf Null dient der Knopf T an der hintern Röhre; die Feder U vermeidet hierbei den todten Gang.

Beigedruckte perspectivische Abbildung mag einen anschaulichen Begriff des

vollständigen Apparates in seiner äußern Erscheinung geben.

Textabbildung Bd. 223, S. 610

Von dem in Fig.

21 und 22 mit E bezeichneten Brenner gibt Figur 23 eine

in größerm Maßstabe ausgeführte Detailansicht. Er repräsentirt eine neue Methode,

homogenes Licht zu erzeugen. Die Flamme besteht aus folgenden 4 Zonen: a weite gelbe Zone, identisch mit derjenigen der

gewöhnlichen Brenner. b sehr intensiv leuchtende Zone,

lang und schmal, beinahe weiß; sie ist es, auf die man den optischen Theil des

Apparates richtet. c violette Zone, hoch, breit und sehr

heiß. d innerer conischer Kern, von grünlicher Farbe und

geringem Wärmegrad. Durch ein Aufsatzrohr e erhält die

Flamme die erforderliche Stabilität. Das Schiffchen f

aus Plattingewebe dient zur Aufnahme von Chlornatrium; der vordere Theil desselben

ist mit einem schräg aufwärts stehenden Rand versehen und der hintere Theil an einen

starken aufwärts gekrümmten, an den Träger des Rohres e

befestigten Platindraht gelöthet. Mittels des Hahnes g

wird der Gaszutritt regulirt, während der Schieberring h die

Bestimmung hat, den Luftzutritt zum Brenner nach Maßgabe des größern oder geringern

Gasdruckes zu reguliren.

Der in Rede stehende Brenner erzeugt ein weit intensiveres Licht als die gewöhnlichen

Brenner und brennt außerdem unter sehr schwachem Drucke. Bei 10mm Wasserdruckhöhe befindet er sich im

Maximum seiner Leistung und versieht seinen Dienst noch unter einem Drucke von 3 bis

2mm Wasserhöhe. Wenn das Chlornatrium

in dem Schiffchen f zu schmelzen beginnt, so steigt es

in Folge der Capillarität längs des sehr heißen Randes hinauf und erzeugt in der

Verlängerung bei d eine schmale, äußerst glänzende

Flamme. Es ist besser, wenig Salz auf einmal und dieses lieber öfters aufzugeben.

Man bedient sich des geschmolzenen und in Form dünner Platten gegossenen Seesalzes,

welches man in kleine Stücke zerschlägt. Es ist zur Erzielung des größten Effectes

sehr wesentlich, daß sich das Schiffchen nicht in der Mitte, sondern auf der Seite

der Flamme befinde, mit dem aufgebogenen Rande in der violetten Lichthülle. Beim

Anzünden des Gases dreht man zuerst den Ring h

Figur 23 so,

daß der Luftzutritt abgesperrt ist, zündet dann das Gas an und dreht den Ring, bis

der grünliche Conus d deutlich zum Vorschein kommt.

Der für Laboratoriumzwecke bestimmte Kreis M

Figur 24 mit

den zwei Theilungen hat einen Nonius i, welcher auf der

innern, den Zuckergehalt in Procenten angebenden Theilung spielt. Da sich mit diesem

Nonius noch 1/10 der Theilung ablesen läßt, so gibt er also den Zuckergehalt in

1/1000 an. Ein zweiter Nonius j, welcher mit der äußern,

in halben Graden ausgeführten Theilung correspondirt, gestattet die Ablesung der

Drehungswinkel bis auf 2 Minuten genau. Der mit einer einzigen Theilung versehene

Kreis M

Figur 25 für

Zuckerfabriken besitzt einen einzigen Nonius k, welcher

1/5 der Theilung abzulesen gestattet.

Theorie des Instrumentes. Das Neue der optischen

Anordnung liegt in dem System des Polarisators. Dieser besteht aus zwei Theilen: dem

drehbaren doppeltbrechenden Prisma G (Fig. 21) und dem festen

Diaphragma H mit seiner Halbscheibe von Quarz. Die

Rolle, welche der letztern angewiesen ist, läßt sich mit Hilfe der in den Text auf

S. 612 gedruckten Figuren I bis IV erläutern.

Holzschnitt I stellt das Diaphragma H vergrößert und so dar, wie man es in dem Fernrohr

sieht. Die linke Hälfte wird durch die Quarzplatte bedeckt, deren Achse der

Trennungslinie OA. parallel ist. Die rechte Hälfte

ist nackt und läßt das durch den Polarisator G

polarisirte Licht ohne Ablenkung hindurch. Wir wollen zunächst die

Polarisationsebene parallel zu OA annehmen.

Fig. 1–4., Bd. 223, S. 612

Dreht man bei unveränderter Lage derselben den Analysator oder

das Nicol'sche Prisma J (Fig. 21), so wird das

Gesichtsfeld nach und nach von der totalen Verdunklung zum Maximum der Helligkeit

übergehen, und beide Scheibenhälften werden dabei an Intensität stets einander

gleich bleiben, wie wenn die Quarzplatte nicht vorhanden wäre. Denken wir uns bei

stets unveränderter Lage der Platte den Polarisator so gedreht, daß sein

Hauptschnitt in die Richtung OB (Holzschnitt I) gelangt und mit der Achse OA einen beliebigen Winkel α bildet. Stellt nun OB die

Polarisationsrichtung und Schwingungsamplitude eines Strahles vor, so läßt sich

diese in zwei Komponenten zerlegen, wovon die eine Oy parallel zur Achse OA. der

Quarzplatte ist, die andere Ox senkrecht auf

derselben steht. Die letztere wird ohne Ablenkung auf der rechten Seite ihren Weg

fortsetzen, auf der linken Seite aber wird sie durch die Quarzplatte abgelenkt. Die

zur Quarzachse parallele Ordinate Oy wird ihr

Zeichen nicht ändern, wohl aber die auf ihr senkrecht stehende Abscisse x. Diese wird in Ox'

zu liegen kommen, weil die Platte von einer Dicke ist, welche einen Gangunterschied

von 1/2 Wellenlänge erzeugt, so daß also auf der linken Seite die resultirende

Schwingung in der Richtung OB' erfolgen wird, welche mit

der Achse OA einen Winkel α' = α bildet. Der Zweck dieser

Platte besteht also darin, einen Hauptschnitt OB' zu

bestimmen, welcher mit dem Hauptschnitte OA der

rechten Seite eine symmetrische Lage gegen die Trennungslinie OA hat.

Läßt man den Polarisator unverrückt in dieser Lage und dreht den Analysator so, daß

sein Hauptschnitt SP, wie Holzschnitt II zeigt, auf OB senkrecht

steht, so wird auf der rechten Seite vollständige Dunkelheit und auf der linken

Seite Halbdunkel eintreten. Umgekehrt wird, wenn der Hauptschnitt SP des Analysators, wie im Holzschnitt III, senkrecht auf OB' steht, auf der linken Seite totale Dunkelheit, auf der rechten Seite

dagegen Halbdunkel herrschen. Richtet man endlich den Hauptschnitt SP auf OA

senkrecht – ein Fall, welchen der Holzschnitt

IV darstellt, so wird wegen α = α' auf beiden Seiten des Gesichtsfeldes

Halbdunkel eintreten. Läßt man nun den Analysator in dieser letzten Lage und dreht

den Polarisator so, daß sein Hauptschnitt mit OA

den Winkel von 0 bis 45° bildet, so werden die beiden Halbscheiben unter sich

stets gleiche Intensität zeigen, während ihre gemeinschaftliche Intensität von der

totalen Verdunklung nach und nach zum Maximum der Helligkeit übergeht. Dreht man

aber, während der Hauptschnitt des Polarisators einen beliebigen Winkel mit OA bildet, den Analysator um einen kleinen Winkel

rechts oder links von SP, so hört die Gleichheit

der Töne beider Hälften des Gesichtsfeldes auf; die eine wird dunkler, die andere

Heller. Dieser schroffe Wechsel gestattet es, mit großer Genauigkeit die Stellung

des Analysators, d.h. die Lage des Nullpunktes des Instrumentes zu bestimmen, wenn

keine Substanz eingeschaltet ist. Schaltet man nun eine Substanz ein, welche die

Eigenschaft besitzt, die Polarisationsebene zu drehen, so hebt man dadurch die

Gleichheit der Töne auf. Der Analysator muß alsdann, behufs der Herstellung dieser

Gleichheit, um einen gewissen Winkel gedreht werden, und dieser Winkel ist es,

welcher das Drehungsvermögen der Substanz angibt.

Handhabung des Instrumentes. Nachdem man den Arm P des Polarisators (Fig. 22, 26 und 27), so weit es geht,

gehoben und den Knopf R mäßig angezogen hat, bringt man

eine 20cm lange, mit destillirtem Wasser

gefüllte Röhre auf die Alhidade A' und richtet die

optische Vorrichtung auf die Flamme des Brenners. Dann stellt man die Loupe N genau auf die mit Hilfe des Reflectors O beleuchtete Theilung ein und führt den Nullpunkt des

Nonius beiläufig auf den siebenten Theilstrich rechts oder links vom Nullpunkt der

Theilung, welche den Procentgehalt des Zuckers repräsentirt (oder auf etwa 1

1/2°, wenn man sich auf die Theilung in halbe Grade beziehen will). Durch das

Ocular L erblickt man eine in zwei Hälften getheilte

Scheibe, die eine Hälfte hellgelb, die andere dunkelgelb. Man regulirt durch

Vor- und Zurückschieben die Stellung der Ocularröhre, bis beide Hälften ganz

scharf gegen einander abgegrenzt erscheinen. Je genauer und reiner diese Abgrenzung

ist, desto empfindlicher der Apparat. Der geringste zwischen beiden Halbscheiben

herrschende Unterschied im Ton macht sich alsdann wahrnehmbar, und wenn die

Gleichheit des Tones hergestellt ist, so verschwindet die Trennungslinie

vollständig. Man richtet nun das Instrument auf diejenige Gegend der Flamme, bei

welcher das Gesichtsfeld am hellsten erscheint, sieht von Neuem durch die Loupe und

bringt durch Handhabung

des Alhidadenknopfes W den Nullpunkt des Nonius ganz

genau mit demjenigen der Theilung in Coïcidenz; dann blickt man wieder durch

das Ocular des Fernrohres. Wenn beide Seiten des Gesichtsfeldes dunkel graugelb und

unter ganz gleichem Tone sich darstellen, so ist der Apparat gut regulirt; wo nicht,

so muß man durch Rechts – oder Linksdrehung der Mikrometerschraube T die vollkommene Gleichheit des Tones beider

Gesichtsfeldhälften herstellen. Ist letzteres geschehen, so ersetzt man die Röhre

mit dem destillirten Wasser durch die mit der Zuckerlösung gefüllte Röhre, worauf

die beiden Seiten des Bildes Heller und ungleich sich präsentiren. Durch Drehung des

Alhidadenknopfes W nach der einen oder der andern

Richtung stellt man die Gleichheit der Töne leicht wieder her. Mußte zur Erzielung

dieses Effectes der Nonius nach der rechten Seite gedreht werden, so ist die

Substanz rechts drehend, wie bei dem Rohr- und

Runkelrübenzucker, dem Zucker der Diabetes (Harnruhr), dem Traubenzucker, dem

rechtsdrehenden Quarz u.s.w. Erfolgte aber die Drehung nach der linken Seite, so ist

die Substanz links drehend, wie beim unkrystallisirbaren

Zucker, dem linksdrehenden Quarz u.s.w.

Es kommen in der Zuckerindustrie öfters farbige Syrupe vor, welche, in den Apparat

gebracht, während der Hebel P (Fig. 26 und 27) seinen

höchsten Stand einnimmt, für die optische Probe zu dunkel sind. Man kann in diesem

Falle durch allmälige Senkung dieses Hebels, so weit es nöthig ist, mehr Licht in

den Apparat gelangen lassen und hat auf diese Weise den Vortheil, mit annähernder

Genauigkeit seine Messung anstellen zu können, wo man mit einem andern Saccharimeter

nichts mehr unterscheiden könnte.

Ist eine Flüssigkeit gegeben, so kann man immer mit diesem Apparate den Winkel

wählen, welcher das beste Resultat liefert, und die Praxis zeigt, daß dieser Winkel

sich mit der Färbung der Flüssigkeit ändert. Deshalb enthält der horizontale Arm Q (Fig. 26 und 27) einen

Strich und der andere P Theilstriche in Abständen von

1mm, welche als Merkzeichen dienen. Man

kann auf diese Weise denjenigen Theilstrich bestimmen und sich notiren, bei welchem

für eine gewisse Färbung das beste Resultat zum Vorschein kommt.

P.

Tafeln