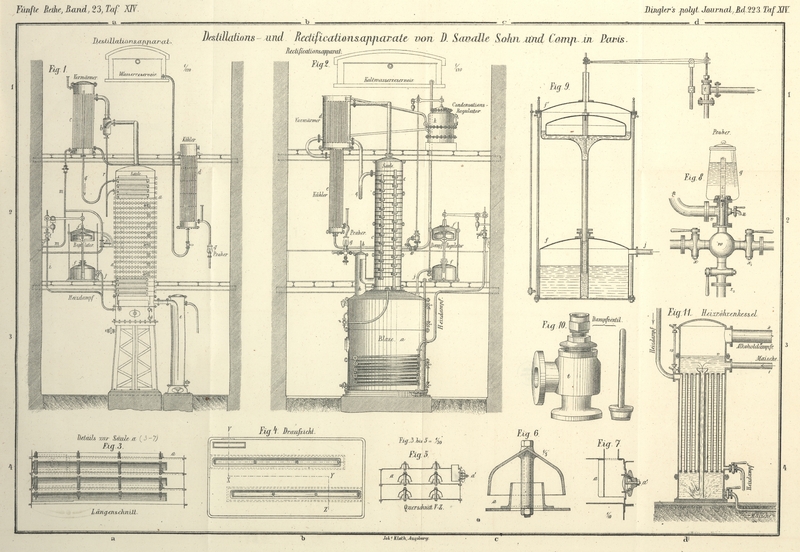

| Titel: | Destillations- und Rectificationsapparate von D. Savalle Sohn und Comp. in Paris. |

| Fundstelle: | Band 223, Jahrgang 1877, S. 615 |

| Download: | XML |

Destillations- und Rectificationsapparate

von D. Savalle Sohn und Comp. in

Paris.

Mit Abbildungen auf Tafel

XIV.

Savalle's Destillations- und

Rectificationsapparate.

Im Bulletin de la Société d'Encouragement,

December 1876 S. 657 hat Lamy einen längern Bericht über

die Savalle'schen Destillations- und

Rectificationsapparate niedergelegt, wie sie in dem bekannten Etablissement von Springer und Comp. in

Maisons-Alfort aufgestellt sind. Da diese Apparate sich im Betriebe

ausgezeichnet bewähren und auch über die Grenzen Frankreichs hinaus Verbreitung und

Anerkennung finden, so dürfte eine eingehendere Besprechung, als sie in diesem

Journal, *1870 196 473 zu finden ist, für die

betreffenden Industriezweige besonders erwünscht erscheinen.Interessante Mittheilungen über Apparate und neuere Verfahren für

Spiritusraffinerien etc. finden sich in dem Werke: Appareils et procédés nouveaux de distilation par M.

Désiré Savalle. 223 S. in gr. 8. Mit 48 Textfiguren.

Preis 15 Franken. (Paris 1876. G. Masson.)

A) Der Destillationsapparat

ist in Figur 1

in Ansicht und theilweisem Verticalschnitt, ferner in Fig. 3 bis 7 in verschiedenen Details

dargestellt; derselbe besteht aus fünf Theilen: einem Dampfgenerator für Heizungszwecke, der Destillationssäule

a mit Platten zur Scheidung und successiven Anreicherung

der alkoholischen Dämpfe, dem Vorwärmer

c – in welchem unter theilweiser Condensation

dieser Dämpfe der zu destillirende Wein vorgewärmt wird – dem Kühler

d zur Beendigung der Condensation und endlich dem Prober

g zum Abmessen von Ablauf und Grädigkeit des Lutters.

Der regelmäßige Gang des Apparates wird durch einen selbstthätigen Regulator ff' gesichert.

Die Heizung erfolgt nach der gewöhnlichen einfachen

Methode durch directes Einleiten von Wasserdampf in den untern Theil der Säule. Wenn

es sich aber um die Verarbeitung von Melassen handelt, die man wegen zu starker

Extraction der Kalisalze nicht mit Wasser verdünnen will, wird der vergohrene Saft

in einem Röhrenkessel (Fig. 11) erhitzt, welcher

neben der Säule aufgestellt wird. Der Heizdampf füllt die Zwischenräume zwischen den

Kesselröhren, durch welche der Wein fließt, dessen freie Circulation zum Fuße der

Säule durch ein Verbindungsrohr 1 vermittelt wird, das unter dem weiten, zur

Ableitung der letzten alkoholischen Dämpfe dienenden Rohre 2 gelegen ist. Handelt es

sich um kahmige Weine, so wird der Heizdampf in die gußeiserne Abtheilung eingelassen, welche das

Fundament der Säule bildet, wobei das Condensationswasser leicht abzuscheiden ist.

Ist der Kahm erschöpft, so gelangt er von der untersten Platte der Säule in einen

benachbarten Heber e, aus welchem er durch Druck nach

außen geschafft werden kann.

Die Säule

a, aus Kupfer und viereckig im Querschnitt, besteht aus

25 Abtheilungen (Platten), welche in der Weise, wie in Fig. 3 bis 7 ohne weiters zu ersehen

ist, mit einander in Verbindung stehen. Wenn man Melassen- oder

Zuckerrübenweine destillirt, so sind die Platten gelocht; bei Verarbeitung kahmiger

Stoffe würden die Löcher aber sofort verstopft, und deshalb entfällt in diesem Falle

die Lochung der Platten. Um die Gleichförmigkeit der kahmigen Stoffe so viel wie

möglich zu sichern und Ablagerungen auf dem langen Wege (125m), welche sie in wechselndem, oftmals

stauendem Gange durchlaufen, gibt man ihnen eine Abzugsgeschwindigkeit von 35cm in der Secunde. Da sich aber trotz aller

Vorsicht zeitweise dennoch feste Stoffe ausscheiden – zumal nächst den

Ueberfallröhren, durch welche die vergohrenen Flüssigkeiten von einer Platte

(Abtheilung) auf die nächst untere gelangen, so hat man vor jedem Ueberfallrohr ein

Schauloch a' (Fig. 1, 5 und 7) angebracht, durch

welches die Besichtigung und eventuelle Reinigung ohne Demontirung der Säule möglich

ist.

Der Vorwärmer

c und der Kühler

d (Fig. 1) haben cylindrische

Gestalt und sind mit einer großen Anzahl senkrecht stehender Röhren durchzogen an

Stelle der Heizschlangen, wie sie in den Apparaten von Cellier-Blumenthal, Dubrunfaut u.a. angewendet sind. Diese

Einrichtung hat ohne Zweifel seine Vortheile, weil die Abkühlungsfläche größer sein

kann und die geraden Röhren leicht mittels einer Bürste (an einer langen Stange) zu

reinigen sind; aber sie sichert doch nicht eine so methodische und wohlfeile

Abkühlung wie die Schlangenapparate, weil die an der obern Seite in den Apparat

eintretenden Dämpfe sich nicht gleichmäßig um alle Röhren ausbreiten können, in

Folge dessen die Condensation in den verschiedenen Zonen ungleich und unvollkommen

wird. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, hat Savalle bei

seinen Kühlern horizontale Scheiben eingeschaltet und dadurch eine gleichmäßigere

Ausbreitung des Dampfes in allen Theilen der Röhrenmasse gesichert. Der Vorwärmer

für Verarbeitung von Korn zeichnet sich hauptsächlich durch seine Speisung aus; die

vergohrene Masse wird mittels einer Pumpe durch die Leitung m (Fig.

1) unten in den Vorwärmer gedrückt und ihre Menge durch einen stellbaren

Hahn u regulirt, welcher den Ueberschuß in das

Speisereservoir zurückführt. Die Masse erhebt sich in den Röhren des Vorwärmers und

stürzt in gleichmäßigem Strom herunter durch das achsial angelegte Abfallrohr q. – Zwei Schaumfänger b dienen zur

Rückleitung von Schaum und andern von den Dämpfen mitgerissenen Stoffen durch das

Rohr r in die Säule a; sie

fördern auch noch die Condensation durch die Differenz der Querschnitte der hier

mündenden Röhren.

Der selbstthätige Druckregulator

ff' (Fig. 1,9 und 10) hat den

Zweck, Druck und Temperatur sowie Circulationsgeschwindigkeit der Flüssigkeiten

innerhalb der Grenzen zu halten, welche der Entbindung des Alkohols am günstigsten

sind; derselbe wirkt auf das Dampfventil t mittels eines

Schwimmers ein, dessen Stand von dem Druck im Apparate abhängig ist; deshalb steht

die untere, mit Wasser gefüllte Abtheilung f des

Regulators mit der Säule a durch die Röhre j in Communication, und jede Druckschwankung bedingt

daher einen veränderten Stand des Wasserspiegels in der obern Regulatorabtheilung

f' bezieh. des Schwimmers und des Dampfventils t.

B) Der Savalle'sche Rectificationsapparat (Fig. 2) erscheint in

seiner heutigen Einrichtung als die vollendetste aller bekannten Constructionen. Die

Blase

a, welche die zu einer Operation nöthige Luttermasse

aufnimmt, ist cylindrisch und mit einer Schlange zur Heizung mittels Wasserdampf

versehen; sie faßt bis zu 730hl, so daß man

binnen 24 Stunden etwa 205hl feinen Alkohol

erzeugen kann. Die Blase communicirt mit dem Fuße der Säule

c unter Vermittlung eines cylindrischen (ungefähr 1m hohen) Behälters h, welcher durch eine verticale Scheidewand der Höhe nach abgetheilt und

im Stande ist, die gesammte Flüssigkeit aus der Säule aufzunehmen, welche sich gegen

Ende einer Operation beim Nachlassen des Druckes in der Blase ansammelt. Mit Hilfe

eine sam Behälter h angebrachten Thermometers b beobachtet man den Gang der Operation und den Eintritt

des Endes derselben, wo man die abgeschiedenen schweren und übelriechenden Oele von

den Platten der Säule abziehen muß. Diese Platten – 32 an der Zahl –

sind mit einer Anzahl 4mm weiter Löcher

durchbohrt, ausgenommen die unterste Platte, von welcher eine nur 2mm weite Oeffnung zum Abzugsrohr z führt.

Die Lochung der Platten war Gegenstand eines ernsten Studiums, und wesentliche

Verbesserungen sind in Folge dessen neuerdings in dieser Richtung vorgenommen

worden. Wenn die von der Blase aufsteigenden Dämpfe eine größere Spannung erreicht

haben, als der Druckhöhe der Flüssigkeitssäulen auf den Platten entspricht, so

bleiben letztere in normaler Höhe bedeckt, indem die alkoholischen Dämpfe durch die

Plattenlöcher aufsteigen, die Flüssigkeiten aber nur durch die Ueberfallrohre aus

einer Abtheilung in

die nächst untere ablaufen können. Bei diesem „Durchseihen“ .

scheiden sich die alkoholischen Dämpfe in wirksamster Weise aus. – Ein

anderer Vortheil dieser Einrichtung besteht darin, daß sie gestattet, am Ende jeder

Operation die eigentlichen Oele und höheren Homologen des Alkohols, welche einen

schlechten Geschmack besitzen, rasch von den Platten abzuziehen; diese Producte

fließen beim Nachlassen des Druckes nach und nach durch die Plattenlöcher abwärts

und werden aus der letzten Abtheilung durch das mit einem Dreiweghahn versehene

Abzugsröhrchen z aus der Säule entfernt. Während der

Destillation können die mehr oder weniger erschöpften Flüssigkeiten wieder nach der

Blasen zurückgebracht werden; nach Beendigung derselben aber, gewöhnlich bei

102° Thermometerstand, stellt man den Dreiweghahn um und sperrt den Heizdampf

nach der Schlange der Blase ab; die letzten Flüssigkeiten laufen alsdann durch das

Röhrchen z in den Behälter für schlecht schmeckende Oele

ab.

Beim Rectificiren ist die Regelmäßigkeit der Alkoholproduction von großem Einfluß,

sowohl in Rücksicht auf die Qualität des Productes als wegen der

Brennstoffersparniß. Die Erfahrung hat gezeigt, daß ungefähr 2/3 aller in der Säule

erzeugten geistigen Dämpfe im Vorwärmer

d niedergeschlagen werden und von da in die Säule

zurückkehren müssen; das übrige Drittel allein ist genügend rein, um sich im Kühler

e zu condensiren und von da zum Prober

g abzulaufen. Wenn aber in Folge allzu starker Heizung

ein Ueberschuß von unreinen alkoholischen Dämpfen in den Vorwärmer d eintritt und hier nicht völlig niedergeschlagen werden

kann, so geht ein Theil davon in den Kühler e und in den

Prober g über. Umgekehrt stockt der Betrieb, und das

Brennmaterial ist vergeudet, bei ungenügender Zuführung von Heizdampf, da die

geistigen Dämpfe bereits im Vorwärmer vollkommen niedergeschlagen werden. Aus diesen

Gründen findet sich hier ein Dampfregulator ff' wie

früher und außerdem ein Regulator k (Fig. 2) für das

Condensationswasser, welcher nach gleichem Princip wie der erstgenannte eingerichtet

ist und zur Regelung des ganzen Betriebes vortheilhaft beiträgt.

Es erübrigt nur noch auf den allen Savalle'schen Destillations- und

Rectificationsapparaten beigegebenen Meßprober

g (Fig. 1, 2 und 8) hinzuweisen, dessen

geistreiche Einrichtung früher (*1870 196 474) schon

gebührend beleuchtet wurde; dieser Prober gestattet nicht allein über Geschmack und

Grädigkeit des erzeugten Alkohols zu urtheilen, sondern er gibt auch noch die

stündliche Produktion bei regelmäßigem Betriebe an einer Scale genau an, ermöglicht

also dadurch eine leichte Controle der Apparatführung. Seine Construction gründet

sich darauf, daß durch eine gegebene Oeffnung bei verschiedenem Druck genau

bestimmbare Mengen Flüssigkeit ablaufen. Der aus dem Kühler e durch das Röhrchen p zukommende Alkohol

tritt in das kupferne Rohrkreuzstück v (Fig. 8), benetzt den

Probirhahn u, steigt in die Glasvase, in welcher ein

Scalenrohr eingesteckt ist, und fließt durch eine bestimmte Oeffnung y dieses Rohres nach dem Vertheilungsgefäß w herab, von wo aus der Abzug des Alkohols je nach

seiner Qualität durch die Hähne x bis x₂ nach den betreffenden Behältern erfolgt; der

Hahn x₂ führt die letzten geringwertigsten

Producte ab, liegt deshalb auch am tiefsten.

Der Flüssigkeitsspiegel in der Vase wird bei ungestörtem Ablauf durch die Oeffnung

y so hoch steigen, bis die erzielte Druckhöhe eine

Abflußgeschwindigkeit entsprechend dem Alkoholzufluß erzeugt hat; der Standpunkt der

Flüssigkeit in der Vase, welchen man an der Scale ablesen kann, wechselt daher mit

den in der angenommenen Zeiteinheit (hier 1 Stunde) abfließenden Volum. Für eine

Production von 100k pro 1 Stunde hat diese

Oeffnung beiläufig 15qmm; eine genaue

Bestimmung derselben muß jedoch für die verschiedenen Destillations- und

Rectificationsapparate durch Versuche an Ort und Stelle vorgenommen werden.

Mit den Savalle'schen Apparaten ist man dahin gelangt, unter gleichzeitiger Ersparung

an Brennmaterial, die feinsten Alkohole von 96 bis 97° und in erheblicher

größerer Menge wie sonst zu erzeugen. In dem Etablissement zu Maisons-Alfort

zieht man aus 100k Korn 28l Alkohol von bester Qualität. Mit

einheimischen Melassen läßt sich der mittlere Ertrag eines 34grädigen Lutters auf 70

Proc. feinen, 22 Proc. Mittlern und 6 Proc. geringen, nochmals zu verarbeitenden

Alkohol nebst 2 Proc. Verlust anschlagen. Der Brennstoffaufwand ist mit etwa 40k auf 1hl feinen Alkohol zu beziffern.

Frankreich producirt heute ungefähr 1 1/2 Mill. Hektoliter Alkohol aus Wein,

Zuckerüben, Melassen und Korn; 1/2 Million davon wird aus Wein mit Hilfe der alten

Säulensysteme von Cellier-Blumenthal und Derosne über directem Feuer destillirtWie der Berichterstatter Lamy hervorhebt,

widerstehen die Branntweine – wie der Cognac – hartnäckig allen Verbesserungen, welche in deren

Erzeugung versucht worden sind; sie wurden bald nach ihrer Einführung wieder

verlassen, um zum alten System zurückzugreifen, dem einer zweimaligen

einfachen Destillation, welche dem Producte sein ganzes Essenzöl und damit

seinen auserlesenen Geschmack beläßt.; der Rest von 1 Mill. Hektoliter wird mit ältern und neuern Apparaten von

Savalle erzeugt. Im J. 1875 zählte man in Frankreich

127 Brennereien mit 219 solchen Apparaten, welche eine Production von 7000hl raffinirten Alkohol darstellen. Im

übrigen Europa – zumal in Spanien und Italien für Weine, in Oesterreich,

Deutschland, England, Belgien, Holland, Rußland, Schweden u.a. für Zuckerrüben,

Melassen und Korn – waren 156 Savalle'sche Apparate im Betriebe, außerdem

noch 31 in Aegypten, den nordamerikanischen Vereinsstaaten, in Chili, Brasilien

u.s.w., im Ganzen 245 Brennereien mit 406 Savalle'schen Apparaten.

Schließlich sei noch bemerkt, daß die beschriebenen Apparate auch zur Reinigung von

Methylalkohol oder Holzgeist, sowie zur fractionirten Destillation der Benzole bei

der Fabrikation der Anilinfarben mit Erfolg angewendet sind; endlich hat Savalle auch ein kleines Modell der Säule für

Laboratoriumsgebrauch ausgeführt, mit dessen Hilfe die Apparatführung in der

Brennerei controlirt werden kann, und welches die kleinen, durch Mangel an Aufsicht

oder durch fehlerhafte Säulen bedingten Alkoholverluste zuverlässig anzeigt.

Tafeln