| Titel: | Molard's oscillirende Dampfmaschine. |

| Fundstelle: | Band 224, Jahrgang 1877, Nr. , S. 26 |

| Download: | XML |

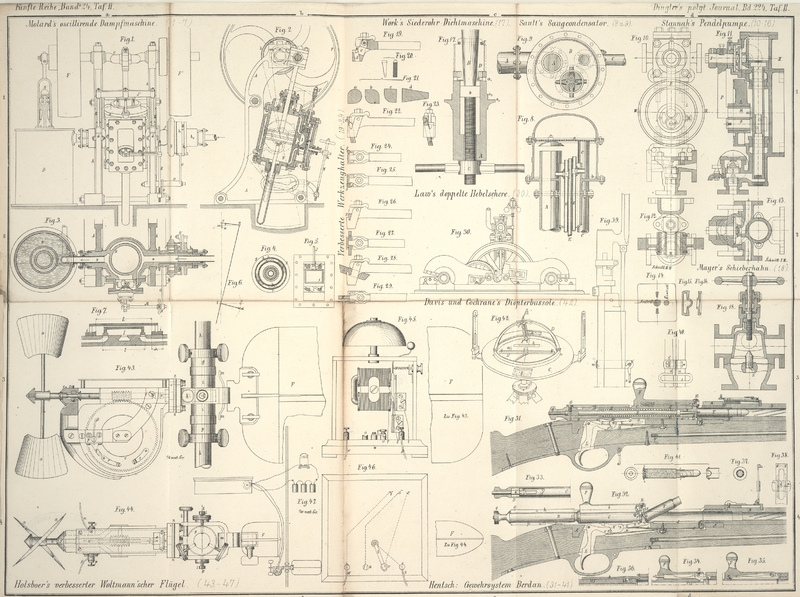

Molard's oscillirende Dampfmaschine.

Mit Abbildungen auf Taf.

II [a.b/1].

Molard's oscillirende Dampfmaschine.

Ingenieur Molard in Lunéville, von welchem die in diesem

Journal, *1876 220 392 behandelte

Schleppschieber-Steuerung stammt, hat auch eine oscillirende Dampfmaschine

angegeben, welche einige originelle Constructionsdetails aufweist und nach

Armengaud's Publication industrielle, Bd. 25 S. 72 Taf.

41 in den Figuren

1 bis 5 dargestellt ist.

Der schwingende Dampfcylinder B ruht mit zwei centralen

Zapfen in Lagern der beiden Tragständer A, welche oben

die Kurbelwelle C mit den zwei zur Auflage von

Uebertragungsriemen geeigneten Schwungrädern F, F′ tragen. Die Kolbenstange ist unmittelbar an

dem Kurbelzapfen eingehängt und ertheilt dem oscillirenden Cylinder durch die

Gegenkolbenstange eine sichere Führung. Ein- und Ausströmung erfolgt durch

die hohlen Schwungzapfen, und tritt der frische Kesseldampf bei a (Fig. 3) ein, erfüllt den

Dampfmantel und gelangt dann in das Schiebergehäuse. Der Austrittdampf wird durch

den Hohlzapfen b in den Condensator D geleitet und daselbst durch Einspritzung

niedergeschlagen. Der Antrieb der Luftpumpe und der Speisepumpe H erfolgt durch einen im Schwungrade F eingesetzten Kurbelzapfen.

Zur Dampfvertheilung an dem Spiegel I dient ein

Muschelschieber ohne äußere oder innere Ueberdeckung, der nur die Ausströmung

beeinflußt, während das Abschneiden des Kesseldampfes durch einen Schleppschieber

erfolgt, welcher den Muschelschieber rahmenartig umgibt. Die beiden Leisten i des Schleppschiebers sind dampfdicht am

Schieberspiegel aufgeschliffen; an der Rückseite der Leisten i sind je zwei schräglaufende Rinnen eingearbeitet, in welche vier Ansätze

i′ der Deckplatte eingreifen, von deren

Stellung daher die relative Entfernung der beiden Leisten i abhängig ist. Die Verstellung der Deckplatte nach rechts oder links

— wobei die Expansion verändert wird — geschieht vom Regulator aus

durch ein Hebelwerk, Spindel m und Kurbel m′.

Der Vertheilungsschieber erhält seine Verschiebung durch die Oscillation des

Dampfcylinders, indem die Schieberstange J an der

Traverse J′ eingehängt ist, deren Enden mittels

der beiden Schienen K an die Ständerzapfen d, d gebunden sind. Man

bestimmt die Lage dieser Drehzapfen einfach dadurch, daß man den Cylinder in seinen

todten Punkten einstellt, wobei die Achse d d mit dem

Mittel des Schieberspiegels zusammen fallen muß. Der Muschelschieber ist also im

Schwingungsmittelpunkt festgehalten, und rückt der Schieberspiegel bei der

schwingenden Bewegung des Cylinders zu beiden Seiten über das Mittel gleichmäßig

hinaus — mit demselben Erfolg, als wenn der Schieber auf seinem Spiegel

hin- und hergeschoben würde.

Zur Ableitung des Schieberbewegungsgesetzes denke man sich die Grundlinien des

Mechanismus in Figur

6 schematisch dargestellt: e bedeute die

mittlere Stellung des Muschelschiebers, in welcher derselbe durch die Schienen K und J (Fig. 3) festgehalten wird,

und d stelle das Schieberspiegelmittel dar. Bei einer

Drehung der Kurbel wird in Folge der oscillirenden Bewegung des Cylinders der Punkt

d abwechselnd zu beiden Seiten des Punktes e ausschwingen. Bezeichnet man den jeweiligen Abstand

de vom Mittelpunkt der Schwingung, d. i. der

Schieberweg für den Drehwinkel ω, mit s und sieht de als gerade Linie an, so folgt de : am = bd : a b, daraus de = am

bd/a b oder (da am = ac

sin ω) s = nb sin ω wenn man das Verhältniß

ac/ab = n und bd = b) setzt. Diese Gleichung

des Schieberweges s hat die

von Zeuner für die einfache Schiebersteuerung

aufgestellte allgemeine Form ξ = A sinω + B cos ω wobei A = nl/2 und B = 0 die Ordinaten des Schieberkreises sind.

Die vorliegende Anordnung leidet an dem Uebelstande, daß kein lineares Voreilen

gegeben werden kann. Bei den Stellungen der Kurbel in den todten Punkten ist der

Schieberweg jedenfalls gleich Null, da Textabbildung Bd. 224, S. 28 für ω = 0 und 180° Null wird.

Ebenso ist der Drehungssinn bei dieser Maschine wie bei der einfachen

Schiebersteuerung ein bestimmter, und zwar hebt sich der Kolben, wenn der Cylinder

sich auf die Seite der Steuerung neigt. Ein Reversiren wäre nur auf umständliche

Weise einzuführen.

Bezeichnet man, wie in Figur 7, mit l die Länge des

Schiebergesichtes, mit L

die innere Enfernung der beiden Schleppschieberleisten i

und mit λ die Breite der letztern, so ergeben

sich noch folgende einzuhaltende Relationen. Nachdem das Bewegungsgesetz der

Schieberplatte ein Voreilen des Schiebers unmöglich macht, so darf derselbe weder

innere noch äußere Ueberdeckung aufweisen, sondern muß in der Mittelstellung die

Einströmspalten eben bedecken; die Expansionsplatten müssen, wenn s = n b den Maximalschub bedeutet, so weit

aus einander gerückt werden könen, daß L = l + nb ist, damit bei ganzer Füllung keine

Verengung des Dampfweges verursacht werde. Wenn aber die Dampfspalten selbst bei der

geringsten Füllung noch auf die volle Breite α0 eröffnet werden soll, so muß L = l + α0 der erreichbare Minimalwerth

sein. Damit aber keine Wiedereröffnung oder Nacheinströmung stattfinde, muß die

Breite der Leisten λ = nb + l - L oder für obige Minimalfüllung λ = nb - α0 sein. Den besten Einblick in alle Fragen der

Dampfvertheilung gestattet das Zeuner'sche Schieberdiagramm, wenn man beachtet, daß

der Canal so lange geöffnet bleibt, bis s = L - l + α0 wird.

Die Einstellung der Schleppschieberleisten i erfolgt

durch einen eigenen Regulator, welcher auf dem Einströmungszapfen lose angebracht

ist und durch

Riementrieb von der Welle C auf die lose Rolle f in Drehung gesetzt wird. In seiner Anordnung weist der

Regulator einige Abweichungen von der ursprünglichen Einrichtung (vgl. * 1876 220 393) auf. Die Rolle f

trägt zwischen zwei Bundringen einen getheilten Schwungring g, dessen seitlich vorragende Segmente c (Fig. 4)

zwischen zwei Ringe h und h1 einer zweiten losen Rolle h2 ragen; letztere

bleibt auf dem Einströmungszapfen unbewegt, wenn nicht durch den getheilten

Schwungring g die Segmente c

an die Ringe h oder h1 nach außen oder innen angepreßt werden. Dies

geschieht, sowie die Maschine die normale Rotationszahl nicht mehr einhält, der

Schwungring g also eine solche Stellung annimmt, daß die

Segmente c nicht mehr frei zwischen den Ringen h und h1 gleiten. Eine Beschleunigung oder Verzögerung der

Tourenzahl wird also eine Drehung der Rolle h2 im einen oder andern Sinne hervorrufen. Die Rolle

h2 umgibt ein Hebel

(von der Gestalt eines Greifzirkels) R R1, welcher durch Reibung bei Drehung von h2 mitgenommen wird und

dadurch mittels des Winkelhebels O, der Stange N den Hebelarm M verschiebt;

letzterer wirkt auf die obengenannte Regulirspindel m

der Expansionsleisten i. Die Stange N kann, wie aus Figur 2 zu ersehen, durch

Drehung eines Handrades verkürzt oder verlängert werden, womit ein beliebiger

Füllungsgrad erzielbar ist.

S.

Tafeln