| Titel: | Law's doppelte Hebelschere mit Dampfmaschine. |

| Fundstelle: | Band 224, Jahrgang 1877, Nr. , S. 37 |

| Download: | XML |

Law's doppelte Hebelschere mit Dampfmaschine.

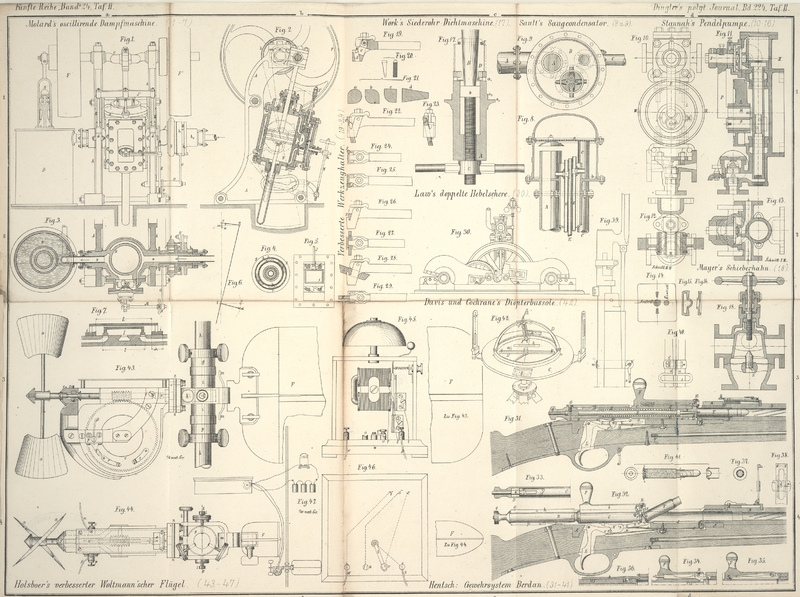

Mit einer Abbildung auf Taf. II [c/2].

Law's doppelte Hebelschere mit Dampfmaschine.

Die Form der Hebelscheren ist gegenwärtig ziemlich veraltet; dennoch verdient sie

aber auch heute noch Beachtung, insbesondere bei Doppelscheren, bei welchen sie auch

thatsächlich in neuerer Zeit wieder häufig in Vorschein kommt.

Hebelscheren sehen in der Regel sehr lang gestreckt aus und sind nie schön, da die

Entfernung zwischen Antrieb und Schermesser bei denselben stets sehr groß ist. Die

Kürze der Arme und die Verdopplung der Theile bei der (nach dem Iron, Januar 1877 S. 4 gegebenen) in Figur 30 abgebildeten

doppelten Hebelschere von James Law und Comp. in Sheffield läßt jedoch diese Anordnung sehr

compact und symmetrisch erscheinen, welche sich hauptsächlich zum Schneiden von

Stabeisen und Eisenschienen, sowie für gewöhnliche Schmiedezwecke eignet, da die

Schermesser keinerlei Ausladung besitzen und daher das Schneiden von Blechplatten

nicht gestatten. Der Dampfbetrieb ist bei derselben sehr zweckmäßig und besonders

für Schmiedezwecke empfehlenswerth, da in der Schmiede gewöhnlich keine Transmissionswelle

vorhanden ist, von welcher eine solche Maschine mittels Riemen und Scheiben

betrieben werden könnte.

Die Betriebsdampfmaschine ist nach dem Dampfhammersystem vertical stehend gebaut und

weist entsprechend starke Dimensionen auf. Von der kräftigen Schwungradwelle, auf

welcher ein schweres Schwungrad sitzt, wird durch ein bis an den Theilkreis der

Zähne mittels Seitenscheiben verstärktes Getriebe die rotirende Bewegung auf zwei

ebenfalls bis an den Theilkreis der Zähne verstärkte Stirnräder im Verhältnisse von

1:3 und 1:4 übertragen, welche auf den beiden seitlich der Schwungradwelle

gelagerten Antriebwellen aufgekeilt sind, an deren freien Enden Kurbelzapfen mit

kleinem Hube angeschmiedet sind. Diese gegen einander um 180° verstellten

Kurbelzapfen greifen in die möglichst leicht gehaltenen Gleitklötze der Scherenhebel

und veranlassen die oscillirende Bewegung der Schermesser. Der Schnittwiderstand

äußert sich nur beim Aufwärtsgange der Kurbelzapfen, und es wirken daher die beiden

Scheren abwechselnd, wodurch die Wirkung der Maschine gleichförmiger vertheilt ist.

Das Oeffnen der Schermesser erfolgt durch das Eigengewicht der Scherenhebel, und es

wirkt daher der Druck stets nur auf die obern Flächen der Gleitklötze, weshalb diese

auch dann kein Schlagen verursachen, wenn sie in den Schlitzen der Scherenhebel

Spiel haben. Aus diesem Grunde ist eine Nachstellung der Gleitklötze im Falle ihrer

Abnutzung nicht erforderlich und entsprechen die hier zur Ausführung gebrachten

einfachen Formen derselben ihrem Zwecke vollständig. Um die Gleitklötze gegen das

Herausfallen zu sichern, sind sie an der Innenseite der Scherenhebel mit Flanschen

versehen.

Zur bessern Führung der Scherenhebel besitzt jeder derselben an dem innern Ende eine

Paßfläche, welche von zwei concentrischen Kreisbogen begrenzt ist, deren gemeinsamer

Mittelpunkt in der Drehachse des Scherenhebels liegt; in der Mitte des Bettes der

Maschine aber sind zwei starke Druckschrauben angebracht, durch welche

Führungsplatten an diese Paßflächen so angedrückt werden, daß die kurzen Hebelenden

der Scherenhebel stets richtig geführt sind und beim Auftreten des

Schnittwiderstandes nicht zurückweichen können.

Die eine der beiden Scheren hat 305mm, die andere 380mm Schnittbreite, und dem

entsprechend ist die Räderübersetzung, wie oben erwähnt, bei der einen 1 : 3 und bei

der andern 1 : 4 gemacht worden.

Sämmtliche Lager der Maschine sind an das kräftige Bett derselben angegossen, welches

zugleich der Dampfmaschine als Fundamentplatte dient und zu diesem Zwecke eine

entsprechende Aussparung für das Schwungrad enthält. Durch diese Anordnung sind die

Vibrationen auf ein Minimum reducirt, welche sonst im Momente des Eintrittes des

maximalen Schnittwiderstandes oft in sehr bedeutendem Maße auftreten.

J. P.

Tafeln