| Titel: | Patentirte Kettenschlicht- und Leimmaschine mit Lufttrocknung; von Baerlein und Comp. in Manchester. |

| Fundstelle: | Band 224, Jahrgang 1877, Nr. , S. 67 |

| Download: | XML |

Patentirte Kettenschlicht- und

Leimmaschine mit Lufttrocknung; von Baerlein und Comp. in Manchester.

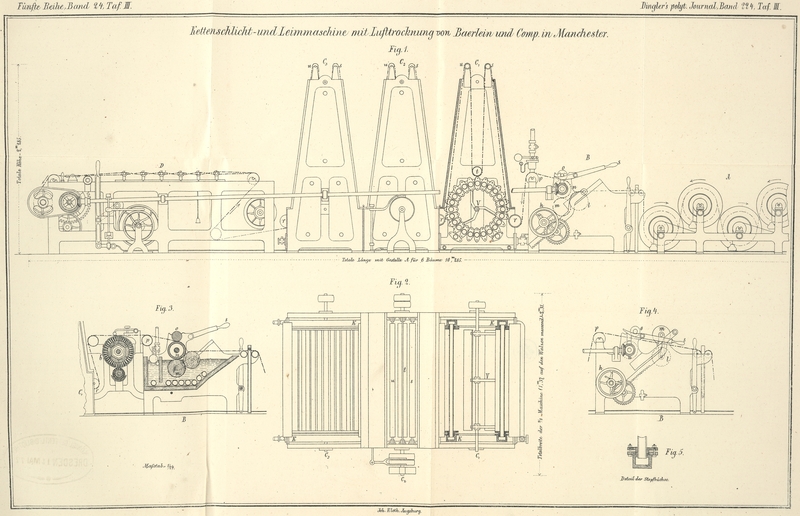

Mit Abbildungen auf Tafel

III.

Baerlein's Kettenschlicht- und Leimmaschine mit

Lufttrocknung.

Bei dieser neuen Maschine, welche schon in mehrern Ländern mit Erfolg eingeführt sein

soll und sich gleich gut für Baumwolle wie für Streich- und Kammgarn eignet,

welche die feinsten, wie die gröbsten Nummern, gefärbt oder ungefärbt, schlichtet

oder leimt, ist das System der Lufttrocknung in wesentlich anderer Weise

durchgeführt, als bei der Maschine von Bullough und Whitehead (*1875 215 500) mit

ihrem horizontalen Trockenkasten und ihrem Saugventilator für die erwärmte Luft,

oder bei der Maschine von Lancaster (*1875 217 26) mit ihren Drahttrommeln.

Die aus dem Schlichttrog B austretenden Kettenfäden gehen

in der aus Figur

1 ersichtlichen Weise durch zwei oder mehrere pyramidenförmige

Trockenkästen C1, C2 … Im untern

Theile dieser Kästen befindet sich ein System von mit Dampf geheizten Röhren aus

Kupfer oder Eisen, welche so zusammengestellt sind, daß sie in ihrer Mitte einen

cylindrischen Raum für einen Ventilator V frei lassen;

letzterer zieht die kalte Luft in den Kasten hinein und schleudert sie, von jenen

Röhren erwärmt, gegen das den obern Theil der Kästen durchziehende, mittels

gerippten Leitwalzen geführte Garn. Die Heizröhren sind mittels Stopfbüchsen und

Gummipackung in die eisernen Dampfkästen K, welche zu

beiden Seiten der Trockenkästen, aber noch innerhalb des äußern Gestelles,

angebracht sind, so eingelassen, daß ein möglichst dichter Verschluß hergestellt

ist, wie der Verticalschnitt Cl in Figur

1 und der Horizontalschnitt durch die Ventilatorachse in Figur 2, sowie der in

vergrößertem Maßstabe gezeichnete Durchschnitt Figur 5 andeutet. Aus

diesem Kasten K erhalten die Heizröhren ihren Dampf mit

einem Drucke von etwa lat, und aus denselben läuft auch das

Condensationswasser in die am Ende der Trockenvorrichtungen zu beiden Seiten

angebrachten Condensationstöpfe. Jeder Trockenkasten ist mit einer Holverschalung

versehen, welche zu beiden Seiten geöffnet werden kann, um nach der Leitwalze t sehen zu können; ferner ist ein Theil der Querbreter

über die ganze Breite mittels Scharnier am Kasten befestigt, so daß man daselbst das

Garn und die Mittelwalze beobachten kann; ebenso sind die untern Füllungen

aushebbar, um an die Bolzen der Stopfbüchsen kommen zu können. Um erforderlichen

Falls die Leitwalzen r zu beobachten, wird das über

ihnen befindliche Bret aufgehoben; dasselbe dient zugleich als Erhöhung, um zu den

Walzen s und u zu gelangen.

Zur Erklärung der Trockenvorrichtung erübrigt nur noch anzuführen, daß C3 in Figur 2 den Grundriß der

Trockenröhren, C2 die

Ansicht eines Kastens von oben vorstellt. Die ganze Anordnung verfolgt neben den

bekannten Vorzügen der Lufttrocknung gegenüber der Cylindertrocknung, nämlich

Herstellung eines weichen, zähen, glatten und runden Fadens, den Zweck, daß die

warme Luft möglichst vortheilhaft ausgenutzt und das Garn möglichst wenig während

des Trocknens gestreckt werden soll. Dabei hat die Maschine eine ungefähr 10 Mal so

große Production als die sogen, schottische Schlichtmaschine, bei Verwendung von 4

Trockenkästen eine ebenso große als die Cylinder-Schnellschlichtmaschinen,

und bei Anwendung von 3 Trockenkästen jedenfalls eine größere Leistungsfähigkeit als

die andern Lufttrocken-Schnellschlichtmaschinen. Dimensionen, Kraft-

und Dampfverbrauch sind ungefähr denen der gewöhnlichen Schnellschlichtmaschinen

gleich. Ein besonderer Vorzug der Trockenvorrichtung in der Baerlein'schen Maschine

liegt in der oben schon beschriebenen Verbindung der Röhren mittels Stopfbüchsen,

wodurch alle Uebelstände eines Undichtwerdens, wie dies bei andern Systemen

beständig vorkommt, beseitigt sind.

Das Baumgestell A entspricht ziemlich dem anderer

derartiger Maschinen; ebenso ist für das Kopfende D das

sonstige Princip der gewöhnlichen Schnellschlichtmaschinen beibehalten, mit Ausnahme

einiger Abänderungen von untergeordneter Natur. Eine bedeutendere, das Resultat der

Schlichtung wesentlich beeinflussende Verbesserung hat der Schlichttrog B erfahren. Die gewöhnlichen Schlichttröge sind mit

einer Eintauchwalze, einer Holz- und einer Kupferwalze (oder auch 2

Kupferwalzen ohne Holzwalze) und mit 2 Preßwalzen versehen, welche theilweise durch

das Garn getrieben werden. Der Apparat von Baerlein

enthält 2 in einem Hebellager laufende Holzwalzen, l Kupferwalze und eine kleinere,

mit Flanell umwickelte Eisenpreßwalze. Das Garn geht in der Schlichtmasse zwischen

den Holzwalzen l und m (Fig. 3) durch,

dreht sich um die Walze m auf die außerhalb der

Schlichte befindliche Kupferwalze n, um zwischen dieser

und der Eisenpreßwalze o hindurch zu passiren und über

das Wälzchen p den Trockenraum zu erreichen. Das Garn

wird also unter der Flüssigkeit gequetscht und zwar zwischen l und m, über der Flüssigkeit zwischen m und n, und zwischen n und o, ohne daß es jedoch

die Walzen zu treiben

hätte; vielmehr erhalten dieselben sämmtlich ihre Bewegung von der Kupferwalze n, welche ihrerseits durch eine Seitenwelle eigenen

Antrieb erhält und den andern Walzen mittheilt. Es ist leicht einzusehen, daß bei

dieser Art zu pressen und bei diesem langen Weg des Garnes durch die Flüssigkeit die

Schlichte weit besser in den Faden eindringt als bei den Schlichttrögen älterer

Construction, wodurch eine wesentliche Ersparniß an Schlichte bedingt ist und, wenn

gewünscht, das Garn mehr Schlichte als bei andern Trögen erhalten kann; daß ferner

durch die fortwährende Berührung des Garnes mit den Walzen während des Durchganges

durch die Schlichte das sogen. Seilen desselben vermieden wird; und daß endlich das

Garn, weil es selbst den Walzen keine Bewegung zu ertheilen hat, auch hier im

Schlichttrog in keiner Weise eine Streckung erleidet. Dieses System bietet dadurch

auch die Möglichkeit, Wollenstreich- und Kammgarn vorzüglich zu schlichten,

was bisher auf keiner andern Schlichtmaschine geschehen konnte.

Interessant ist auch die Vorrichtung zum Ausheben des Garnes aus Schlichte beim

Abstellen der Maschine; es wird nämlich zu diesem Zwecke die Preßwalze o mittels des Hebels s (Figur 1)

abgehoben und mit dem Handrad h die Zahnstange und mit

ihr das Hebellager der beiden Holzwalzen l, m gehoben; m gleitet alsdann

an der Kupferwalze n aufwärts, bis die Achse der

Holzwalze etwas über jene der Kupferwalze gelangt, worauf die Walze l abwärts und die Walze m in

die Höhe schwingt, so daß das Garn außer Berührung sämmtlicher vier Walzen kommt,

wie in Figur 4

deutlich zu sehen ist.

Für Streich- und Kammgarn, welche des Auskochens bedürfen, werden zwei solcher

Schlichttröge, der erste zum Auskochen, der zweite zum Schlichten angebracht, welche

grade so ruhig und gleichmäßig arbeiten, wie einer für sich allein. Für das

Schlichten von Baumwollgarn wird der Trog mit durchlöcherten Röhren, für Leim mit

geschlossenen Schlangenröhren erwärmt. Für Baumwollgarne wird endlich meist eine

verbesserte große Circularbürste b (Fig. 3) beigegeben, welche

mit großer Geschwindigkeit läuft und mit einem verbesserten Stellapparat zum genauen

Adjustiren des Garnes gegen die Borsten versehen ist. Beim Einstellen der Maschine

wird das Garn selbstthätig außer Berührung mit den Borsten und dem Stellapparate

gebracht, indem sich dieser durch eine Hebelverbindung hebt; dies verhindert das

Ankleben des Garnes und ein mögliches Reißen beim nächsten Ansetzen der

Maschine.

Die Figur 3

zeigt auch die nähere Einrichtung des Schlichttroges, welcher in zwei Abtheilungen

getheilt ist, nämlich die vordere für das Gingießen oder vielmehr für das

selbstthätig mittels Schwimmer sich regulirende Zufließen der Schichte und zum Vorwärmen

derselben, ehe sie in die hintere Abtheilung, den eigentlichen Schlichttrog, kommen

kann.

Die Baerlein'schen Maschinen werden in den Werkstätten von

Atherton Brothers in Preston (England) gebaut.

Kl.

Tafeln