| Titel: | W. Thomson's Heberschreibapparat und automatischer Abkürzungsender für unterseeische Kabel. |

| Fundstelle: | Band 224, Jahrgang 1877, Nr. , S. 279 |

| Download: | XML |

W. Thomson's Heberschreibapparat und automatischer Abkürzungsender für unterseeische Kabel.

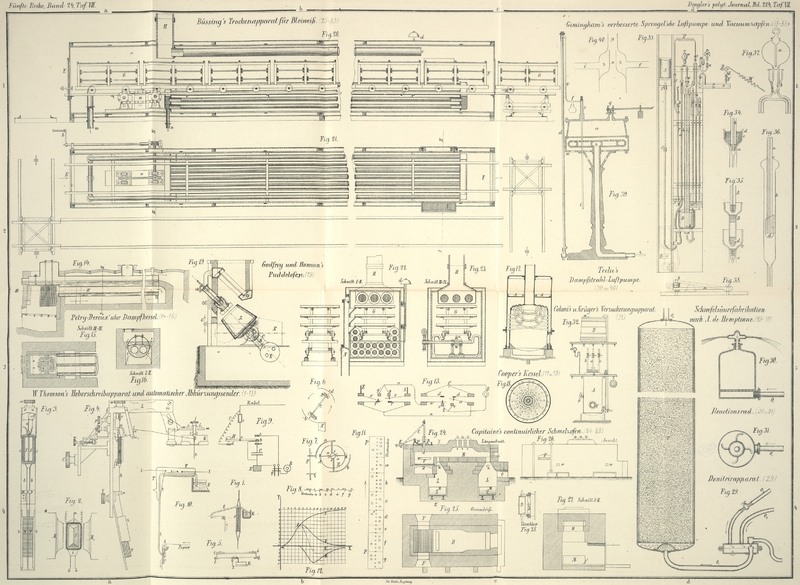

Mit Abbildungen im Text und auf Taf. VII [a.b/4].

Thomson's Heberschreibapparat für unterseeische Kabel.

Der im J. 1867 von Sir William Thomson, Professor an der

Universität Glasgow, erfundene und 1867 und 1871 patentirte Heberschreibapparat (siphon recorder; vgl. *1872 205 197) für lange unterseeische Kabel ist seit 1871 mehrfach verbessert

und jahrelang von der Great Northern Telegraph Company, der Eastern, der French

Atlantic, der Brazilian Company benutzt worden. Wir geben nachstehend eine

Beschreibung Ausführlicheres darüber ist zu finden in J. C. Cuff (Thomson's Assistent): Directions for the setting up and use of Sir W.

Thomson's Siphon Recorder (Glasgow 1873) und in A. L. Ternant: Le Siphon

enregistreur de Sir W. Thomson (Marseille und Paris

1876). seiner jetzigen Einrichtung nach dem Journal télégraphique(3. Bd. 1876 S. 293 und 310), dem Engineering (August 1876 S. 115) und Nature (November 1876 S. 101); letzterer Quelle und dem

Telegraphic Journal, 4. Bd. (1877) S. 27 entlehnen

wir zugleich Einiges über Thomson und Jenkin's Abkürzungssender.

Der Heberschreibapparat bildet in gewissem Sinne ein

Gegenstück zu Thomson's Spiegelgalvanometer; während nämlich bei letzterm in einer

großen Spule ein kleiner beweglicher Magnet mit einem Spiegelchen hängt, enthält der

erstere eine kleine Spule s (vgl. Holzschnitt I und Fig. 2) zwischen den Polen

M1, M1 eines großen und sehr

kräftigen Magnetes, und

die Bewegungen der Spule s werden auf einen als

Schreibfeder dienenden Heber t übertragen. Auf einem

höhern und zwei hinter einander liegenden niedrigern Holzfüßen A ruht die Grundplatte (Holzschnitt I), an welcher ein Tischkasten W zur Aufbewahrung der kleinen Werkzeuge angebracht ist. Etwas höher liegt

ein hohler Halbcylinder NN aus weichem Eisen, welcher

zugleich als Bett und als Verbindungsstück für die äußern Kernenden der beiden

großen Elektromagnete

Textabbildung Bd. 224, S. 280

M dient. Die einander

zugewendeten, entgegengesetzten Pole M1 (Fig. 2) derselben sind zu

einer länglichen Schneide zugeschärft und seitlich schwach ausgekehlt, so daß sie

der zwischen ihnen hängenden Signalspule s s möglichst

nahe gebracht werden können, ohne deren Bewegung zu hindern. In die Spule hinein

ragt aber zur Verstärkung der magnetischen Wirkung ein auf einer Platte befestigtes

längliches Stück weiches Eisen S. Eine ähnliche Anordnung benutzte bereits 1843 der kürzlich im Alter von 60

Jahren verstorbene A. Bain bei seinem

Typendrucktelegraphen. Die Spule s s

besteht aus mehrern hundert Windungen eines feinen, mit Seide umsponnenen

Kupferdrahtes (Nr. 44), welcher mit Schellack gesteift ist; ihr Widerstand beträgt

gewöhnlich etwa 500 Ohms. Die aus dem Kabel kommenden Telegraphirströme durchlaufen

auf ihrem Wege zur Erde die Spule und drehen dieselbe um ihre verticale Achse, aus

ihrer Ruhelage nach rechts oder links je nach der Stromrichtung. Die ablenkende

Kraft ist proportional der Wirkung des magnetischen Feldes, der Stromstärke und

nahezu der Anzahl der Windungen. Jeder der Elektromagnete M enthält einen starken runden Kern aus weichem Eisen, welcher sorgfältig

mit dickem, mit Seide umsponnenen Kupferdraht von großem Leitungsvermögen umwickelt

ist. Die beiden Elektromagnetspulen lassen sich bequem hinter oder neben einander

schalten, je nach der gewünschten Stärke des Magnetismus; der Widerstand jeder Spule

ist etwa 7 Ohms. Auch läßt sich jede Spule einzeln benutzen. Man hat hiernach, außer

der mittels des Batteriewechsels V zu erlangenden

Aenderung der Stromstärke drei verschiedene Stärken des Magnetismus, welcher bei

parallel geschalteten Spulen erfahrungsmäßig am größten ist. Auch die Kerne der

beiden Spulen lassen sich durch Stellschrauben einander nach Bedürfniß nähern.

Zwischen den Klemmschrauben p und q (Fig.

4) endlich, welche den Linienstrom, der Signalspule s s zuführen, ist noch eine Nebenschließung mit regulirbarem Widerstände

angebracht, mit deren Hilfe man die Stärke des durch s s

gehenden Zweiges des Linienstromes, sowie die dämpfende Wirkung, und somit den

Ausschlag der Spule reguliren kann. Je kräftiger der Elektromagnet ist, und je

langsamer der gebende Telegraphist arbeitet, desto schwächer darf der Zweigstrom

durch s s sein. Auch für den Elektromagnet sind

Nebenschließungen zur Regulirung der Stromstärke vorhanden.

Nach oben hängt die Spule s s an einem nach der Rolle r (Fig. 3 und 4) laufenden einfachen

Seidenfaden a, nach unten an einem doppelten b b. Dadurch wird der Spule ein Bestreben zur

Einstellung in eine bestimmte Ruhelage ertheilt. An jedem der Fäden b hängt rämlich ein Bleigewicht y innerhalb der messingenen Führungen z. Die

Fäden b gehen unter einem Stege x

hinweg, in welchem eine Anzahl von Rinnen eingearbeitet sind, welche die Fäden von

einander getrennt erhalten und sie in größere oder kleinere Entfernung von einander

zu bringen gestatten. Der Steg kann ferner mittels der Schraube Y (Fig. 4) hoher oder

niedriger, der Spule näher oder von ihr entfernter eingestellt werden. Durch beide

Stellungen regulirt man die Schwingungsweite der Spule s

s, deren Richtkraft (abgesehen von der Drehung des Fadens a) um so größer wird, je weiter die Fäden b von einander abstehen und je höher der Steg x gestellt wird. Bei der Aufstellung des Apparates wird

die Spule s s in gleichmäßige Stellung gegen das

Mittelstück S aus weichem Eisen gebracht, indem man sie

mittels der Rolle r hebt oder senkt und mittels der (r tragenden) Schraube w

vorwärts oder rückwärts oder zur Seite schiebt.

Von einer der obern Ecken v der Spule läuft ein

Coconfaden rückwärts nach einer kleinen Stahlfeder o

(Fig. 4),

ein anderer vorwärts nach einem kleinen, um u0 drehbaren, hölzernen Hebel u und von diesem ein weiterer Faden nach dem Heber t. Manchmal wird nur ein einziger Faden verwendet, gewöhnlich aber der

Hebel u zur Uebersetzung benutzt. Die Spannung dieser

Fäden gleicht sich in ihrer Wirkung auf die Spule s s

aus und wird durch Verlängerung und Verkürzung derselben oder Aenderung ihrer

Drehung regulirt. Der Heber t und der Tintenbehälter K sind an einem vom Apparatgestelle ein Stück

vorstehenden Ebonitstabe L(Holzschnitt I, Fig. 4 und 10) aufgehängt und so

zugleich gegen das Gestell isolirt. Der Heber ist eine feste Glasröhre t aus Natronkalkglas, welche bis zur Dicke einer Borste

fein ausgezogen ist; der längere Schenkel ist gewöhnlich 5 bis 6cm, lang, der in die

Tinte tauchende kürzere Schenkel etwa 3cm. Das untere Ende ist nach dem Papier

hin gekrümmt und durch Abschmelzen oder Abschleifen zu einer guten Spitze geformt.

Der Heber wird von einem leichten Aluminiumsattel T

getragen, welcher an einem, zwischen den beiden Schrauben 1 (Fig. 4 und 5) ausgespannten, feinen

Platindrahte starr befestigt ist; jene Schrauben 1 werden von der Brücke i i getragen. Der Heber ist in dem Sattel mittels Wachs

oder Harz befestigt. Die den Heber mit der Spule verbindenden Fäden müssen beständig

hinreichend gespannt sein, und in der Ruhe soll die normale Lage des Hebers vertical

sein. Erstere Bedingung erfüllt man, indem man die Schraube j lüftet, die Brücke i

i auf m m hin und her schiebt und die

Schraube n (Fig. 4) umdreht; die

letztere, indem man eine der Schrauben 1 dreht. Die Torsion des Platindrahtes

ertheilt, im Gegensatze zur Feder an o, dem Heber ein

Bestreben sich von der Spule zu entfernen.

Als beste Tinte hat sich eine Lösung von Anilinblau im Wasser erwiesen; sie ist sehr

flüssig und gibt eine tiefblaue Färbung; sie verdickt sich nicht, setzt keinen

Bodensatz ab und läßt sich in kleinen Mengen durch Lösung einer Federmesserspitze

von Krystallen in einem halben Glase Wasser herstellen. Die Tinte befindet sich in

dem messingenen Behälter K, dessen Schieberdeckel gegen

Staub und Verdunstung schützt. Der etwa 2cm breite Papierstreifen ist weiß und

feiner wie gewöhnliches Morsepapier, da es wichtig ist, daß er auf der Oberfläche

glatt und eben und nicht zu dick ist. Er tritt rechts ein, geht unter der ihn straff

haltenden Feder a (Holzschnitt I) hinweg, läuft dann über die durch die Schraube k verstellbare Rolle b (Fig. 10) und dann

vertical nach unten über eine flache Schreibtafel c

gegenüber der Schreibspitze des Hebers t; zwischen den

Rollen d und e

hindurchgehend tritt er dann links aus. Die Rolle d wird

von einer elektromagnetischen Maschine aus mittels einer größern, zugleich als

Schwungrad dienenden, zwischen den Füßen A liegenden

Schnurscheibe und einer über zwei kleinere Scheiben gelegten Schnur in Umdrehung

versetzt und zieht den Streifen vorwärts, so lange die Rolle e gegen d drückt; wird dagegen der Griff f nach links gedreht, so läßt die Spannung der e an d drückenden Feder

nach, e senkt sich 3 bis 4mm und der Papierstreifen wird frei. Das

Ablaufen und die Geschwindigkeit des Papieres, seine Entfernung von der

Schreibspitze lassen sich reguliren und die Mittellinie der Schrift auf die Mitte

des Streifens einstellen.

Die kleine elektromagnetische Maschine (Mouse-mill) liegt über einem Tischchen oberhalb M, M und läßt sich mit diesem bei Regulirung der in Fig. 3 und 4 abgebildeten Theile vom

übrigen Gestell abheben; in dem untern Raume D ist ihr

Elektromagnet untergebracht; ihm wird der Strom durch zwei Klemmen E zugeführt, und die Stromstärke wird durch einen an der

Rückseite von D liegenden veränderlichen Widerstand

regulirt. In dem Kästchen F aus Blei befindet sich

Bimsstein und Schwefelsäure. Die mit der Schraube H an

B angeschraubte dreieckige Messingplatte trägt die

zur Papierbewegung erforderlichen Theile. Die Wirkung der Maschine läßt sich nach

Fig. 6 und

7

erklären. In diesen seien A und B zwei aus weichem Eisen und Messing hergestellte, durch ein Querstück

oder eine Speiche starr mit einander verbundene und um c

in der Pfeilrichtung drehbare Stäbe, bei denen die schraffirte Partie das Eisen, die

leere das Messing sein möge. Wenn der Pol N eines

Elektromagnetes durch eine Art Selbstunterbrechung zeitweilig erregt wird, so zieht

er jedesmal den eisernen Theil des nächsten Stabes B an

und veranlaßt oder unterhält so die Drehung des Stabes in der Pfeilrichtung. Durch Vermehrung der

Stäbe und der Pole wird die Wirkung vervielfacht. Die Maschine enthält etwa 12, wie

die Dauben eines Fasses angeordnete Stäbe in gleichen Entfernungen am Umfange einer

Ebonitscheibe E, und als Pol für dieselben dient eine

durchbrochene Scheibe, wie es der oberste Theil des Holzschnittes I sehen läßt. Diese Maschine liefert nun nicht nur die

bewegende Kraft für den Papierstreifen, sondern durch Influenz auch die statische

Elektricität, welche die Tinte zum Ausfließen bringt. Ist nämlich die gebogene

isolirte Kupferplatte a von Anfang an mit einer

schwachen, positiv elektrischen Ladung behaftet, ist dagegen die ähnliche Platte b nicht isolirt, und werden die beiden Stäbe A. und B während ihrer

Drehung auf eine kurze Zeit leitend mit einander verbunden, und zwar so lange A noch unter a, B noch unter

b ist, so wird die positive Elektricität von a durch Vertheilung negative auf dem Läufer A wecken und die positive nach B hin treiben; wenn dann im nächsten Augenblicke der Drehung die leitende

Verbindung zwischen A und B

aufgehoben wird, so werden a und b ihre Ladung behalten. Sorgt man nun dafür, daß A seine negative Ladung auf b und B die seinige auf a

übertragen kann, und schützt man zugleich a, b und alle

Theile, welche mit Elektricität geladen werden, durch einen Paraffinüberzug gegen

den Verlust von Elektricität, so verstärkt sich die Ladung von a immer mehr und mehr, und es kann von a mittels einer Stange P

eine immer kräftigere (positive) Ladung der Messingplatte Q zugeführt werden. Dazu sind in passender Lage Federn s angebracht, welche die Läufer bei deren Vorübergange

berühren; die Federn w dagegen setzen die einander

gegenüber liegenden Läufer A und B eine kurze Zeit lang in leitende Verbindung. In dem Heberschreibapparate

nun springt die (positive) Elektricität von der unten in eine Spitze auslaufenden

Stange P (Holzschnitt I) auf

ein mit dem Tintenbehälter K in leitender Verbindung

stehendes und von der Spitze von P 3 bis 4cm entferntes

Tischchen Q über, welches an der Rückseite des freien

Endes des Ebonitstabes L. (Fig. 4) befestigt ist, und

wird so (in einer dem Feuchtigkeitsgrade der Luft anzupassenden Menge) der

TinteBei der in Figur 1 skizzirten Anordnung kann man das Elektrisiren der Tinte

umgehen und das Ausfließen derselben dem Luftdruck allein

übertragen. in K zugeführt, kann aber nur

durch das Heberröhrchen und den Papierstreifen zur Erde weiter gelangen. Indem so

immer ein Theilchen der Tinte das andere, mit ihm gleichnamig elektrisirte

abzustoßen trachtet, wird die Tinte als feiner Regen ununterbrochen gegen den an der

Spitze vorübergeführten Papierstreifen gespritzt und verzeichnet auf diesem eine

feine Linie. Da die Spitze den Streifen gar nicht berührt, findet auch keine Reibung zwischen beiden

statt. Bleibt die Signalspule in Ruhe, so erscheint auf dem Papier in dessen Mitte

eine gerade Linie; bei Ablenkung der Spule entstehen scharfe Ausbiegungen nach

rechts und links je nach der Stromrichtung. Die Biegungen nach oben in Figur 8

vertreten die Morsepunkte, die nach unten die Morsestriche, so daß in Figur 8 hinter

dem „Verstanden“ (…—.) die Schriftzüge für die

ersten 7 Buchstaben stehen. Auf langen Kabeln sind die Ausbiegungen kleiner und

minder scharf als auf kürzern oder auf Landlinien. Wie beim Spiegelgalvanometer wird

auch hier durch Einschaltung eines Condensators (zwischen Signalspule und Erde,

während das Kabel unmittelbar an die Signalspule geführt wird) die Schrift

deutlicher. Beim Geben legt man eine Nebenschließung an die Signalspule und läßt den

durch letztere gehenden schwachen Zweigstrom das abgesandte Telegramm mit

schreiben.

Die Einschaltung dazu zeigt Figur 9. Der um e drehbare Umschalthebel H

Einen eleganteren Umschalter für den nämlichen Zweck hat B. Smith angegegeben. Vgl. Journal télégraphique, Bd 3. S. 317. liegt beim

Empfangen mit seinem rechten Ende auf a und schaltet den

Condensator C zwischen Erde E und Signalspule s ein. Beim Geben liegt H links auf d, rechts auf

b und der mit dem Taster T abgesendete Strom verzweigt sich bei e durch

s und die Nebenschließung U. Bei jeder Umstellung des Hebels H berührt

dieser vorübergehend b und entladet so das Kabel

unmittelbar zur Erde E. Die Nebenschließung bildet

zugleich einen kurzen Schluß für den durch die Bewegung der Spule s im magnetischen Felde inducirten Strom.

Die zum Betrieb der elektromagnetischen Maschine und zum Telegraphiren benutzten

Batterien sind eine Art Daniell'sche. Auf dem Boden flacher, viereckiger, mit Blei

ausgekleideten und darüber mit einem Lack aus Copal und Terpentin gestrichenen

Holztröge, von etwa 60cm im Innern und am Boden, liegen Kupferplatten; das Zink ist in Form

eines starken Rostes oder Gitters gegossen und in Pergamentpapier eingewickelt, um

es gegen Reduction durch die Kupfervitriollösung zu schützen; die auf ihrer

Unterseite so geschützte Zinkplatten ruhen über den Kupferplatten auf je vier in den

Ecken der Tröge liegenden Klötzchen aus Holz oder Steingut. Ein viertel gesättigte

Lösung von Zinkvitriol (spec. Gew. etwa 1,15) wird zwischen die Platten gefüllt und

Kupfervitriolkrystalle zwischen den Rand der Zinkplatten und die Tröge eingelegt,

welche auf die Kupferplatten herabsinken und dort sich lösen. Zehn oder zwölf solche

Tröge liegen, der unterste auf 4 Porzellan-Isolatoren ruhend, über einander

und sind so leicht zu beaufsichtigen. Wenn sich die Zinklösung stärker sättigt, so wird ein

Theil mittels eines Hebers entfernt und dafür Wasser zugegossen. Diese Batterie

polarisirt sich leicht und man muß diesem Uebelstand durch besondere Maßregeln

verhüten.

In Kabeln steigt der Strom am empfangenden Ende vom Minimum zu einem Maximum und

sinkt dann wieder. Die Zeit, in welcher das Maximum erreicht wird, wächst mit der

Capacität und dem Widerstände eines Kilometer vom Kabel und umgekehrt mit der

Kabellänge in Kilometern. Der Heberschreibapparat zeichnet die Stromstärke durch die

ihr proportionale Ablenkung für jeden Zeittheil auf dem sich gleichförmig bewegenden

Papierstreifen, und durch Aenderung seiner Geschwindigkeit kann man die Curven für

verschiedene Kabel nahezu übereinstimmend machen. Die Sprechgeschwindigkeit ist so

groß, daß man nur einen so großen Theil der Maximalablenkung benutzt, als zu

deutlichen Zeichen nöthig ist.Auf dem französischen atlantischen Kabel entsprechen viele Signale nur 0,001

des ganzen Stromes, und für diesen wäre zu einem Punkte der Morseschrift

mindestens ein Streifen von 30cm nöthig. Weiteres darüber

bietet Prof. F. Jenkin: Text-book of Electricity and Magnetism. Ohne

Condensator würde der Heberschreibapparat kaum verwendbar sein, weil die Federspitze

den Stromvariationen über eine zu große Strecke folgen müßte, damit dieselben lesbar

werden.

Zu starke Elektrisirung der Tinte erzeugt im Heber selbst ein Schwingen, welches die

Schrift zitterig und die Tinte verstopfend macht; man beseitigt sie durch einen

Draht oder Papierstreifen, den man von dem Gestell bis nahe zu der Messingstange P (Holzschnitt I) legt, oder

durch Dämpfen des zu beschreibenden Papierstreifens, um den Uebergang der

Elektricität zur Erde zu erleichtern. Jede Station hat ihre Eigenheiten: in Malta

hat man mit Feuchtigkeit zu kämpfen, in Suez mit Trockenheit, in Marseille

abwechselnd mit beiden.

Während der Apparat nicht arbeitet, kann man u. a. durch Heben des Armes m m (Fig. 4) den kurzen

Schenkel des Hebers aus der Tinte heben und die Tinte aussaugen. Trocknet aber

einmal die Tinte im Heber ein, so reinigt man ihn durch Eintauchen in

Schwefelsäure.

Zur Messung der elektromotorischen Kraft und des Widerstandes der

Batterie-Elemente hat Thomson ein besonderes

Tangentengalvanometer construirt.

(Schluß folgt.)

Tafeln