| Titel: | Ueber Schwefelsäurefabrikation nach A. de Hemptinne; von Friedr. Bode, Civilingenieur in Hannover. |

| Fundstelle: | Band 224, Jahrgang 1877, Nr. , S. 298 |

| Download: | XML |

Ueber Schwefelsäurefabrikation nach A. de Hemptinne; von Friedr. Bode, Civilingenieur in

Hannover.

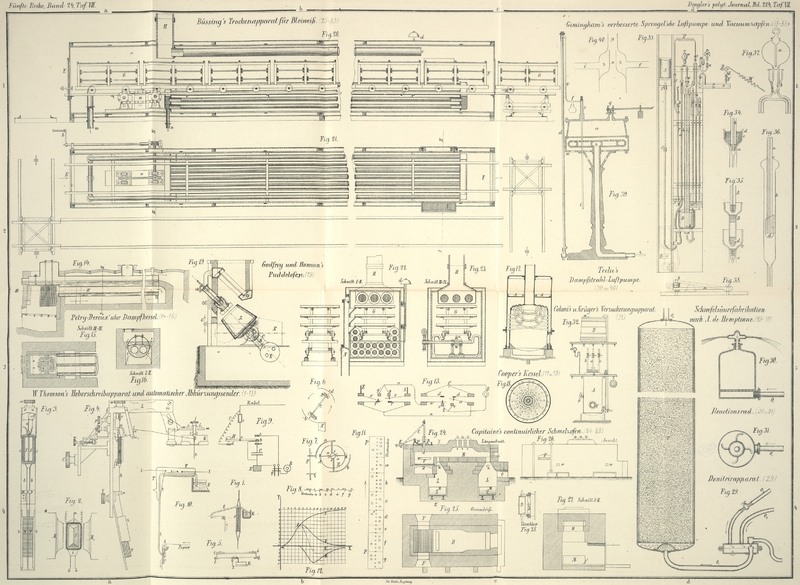

Mit Abbildungen auf Taf.

VII[d/3].

Bode, über de Hemptinne's Schwefelsäurefabrikation.

Auf seine im J. 1875 veröffentlichte Abhandlung über ein neues Verfahren der

Schwefelsäurefabrikation Bezug nehmend (vgl. *1875 217

300), gibt jetzt A. de Hemptinne weitere Mittheilungen

über dieses Verfahren im Bulletin de Musée de l'industrie de Belgique, März 1877.

Zunächst ist der Schlot D, welcher sich inmitten der

Kiesöfen A erhebt (vgl. die meinem frühern Artikel

beigegebenen Figuren 31 bis 33, Taf. VI Bd. 217), zum bessern Absatz des aus den Oefen

mit kommenden Staubes von zwei concentrischen Kammern aus Mauerwerk umgeben worden,

welche früher als B B nur bis zur Höhe der Oefen empor

reichten. Die Decke derselben ist dann durch die mit Field'schen Röhren

ausgestattete Schale E gebildet, welche früher über dem

Schlot D angebracht war und zum Concentriren der Säure

auf nicht über 61° B. dienen soll. Die von mir schon früher für bedenklich

gehaltene Bedeckung dieser Field-Schale hat de Hemptinne nunmehr beseitigt, um den gesammten Röhrencomplex besser

übersehen und eintretende Anstände sofort ausbessern zu können. Die Denitrirung der

Säure in dieser Schale, welcher zuliebe jene Bedeckung angebracht war, ist somit

aufgegeben.

Freilich kann man nunmehr die einzelnen Rohre Übersehen; man kann auch, wie der

Verfasser angibt, die einzelnen Rohre auf ihre Dichtigkeit prüfen, indem man die

Säure aus der Schale E bis grade zur Oberkante des

weitern Theiles der Field-Elemente entfernt und nunmehr nachsieht, wo ein

Sinken des Säurespiegels in den Röhren eine Undichtigkeit anzeigt. Aber eine lästige

Arbeit bleibt diese Art der Prüfung unbedingt, um so lästiger, je häufiger man sie

anstellt; um so unsicherer, je seltener man dies thut, weil von der letzten Prüfung

her alsdann schon geraume Zeit hindurch durch undichte Stellen im Blei oder in der

Löthung Säure auf den Boden der Staubkammern B nieder

getropft sein kann. Nicht um den Säureverlust wäre es mir zu thun, der hierbei

eintritt, sondern um die verderbliche Wirkung der Säure auf das Mauerwerk, welches aus einander

getrieben und von dem unterliegenden Boden gehoben wird. In der Anwendung einer

solchen Field-Schale, die gegebenen Falls nach unten der Säure ungehindert

freien Abgang gestattet, finde ich eine stete Quelle der Beunruhigung des

Betriebleiters.

Die bei der Prüfung sich undicht zeigenden Rohre sollen geopfert und mit einem

dicken, mit Gewinde versehenen Bleistöpsel verkeilt werden. Schon ungern würde ich

mich aus dem eben angeführten Grunde auf einen solchen Stöpsel verlassen. Aber wenn

man noch allenfalls die Dichtigkeit der Rohre probiren kann, wie prüft man die

Dichtigkeit des Stopfens?

Verfasser hat sich an einem Versuchsapparate mit 10 Röhren von 10cm Durchmesser und

2m Länge, in

welchem der Säurestand durch einen Ueberlauf bei 20cm gehalten wurde, überzeugt, daß die

Concentration schnell, ohne Stöße und ohne Ablagerung von Bleisulfat am Boden der

weitern Rohre erfolgt. Mittels dünner Goldblättchen wurde auch eine lebhafte

Circulation der Säure in den Röhren nachgewiesen, so daß also meine frühern

Befürchtungen wegen mangelhafter Circulation nicht zutreffen. Um der circulirenden

Säure an der obern Oeffnung der Rohre keine Hindernisse zu bereiten, endigen die

innern Rohre oberhalb des Schalenbodens trichterartig, wie man Aehnliches auch bei

den Röhren der Field'schen Kessel hat.

Der früher angeführte Injector scheint von de Hemptinne

aufgegeben zu sein; es wird wenigstens jetzt ein neuer Apparat dieser Gattung

beschrieben (Fig.

29). Er besteht aus einer runden Büchse von Hartblei, die aus zwei durch

Bolzen verbundenen Theilen zusammengesetzt ist. Der obere Theil enthält die

Platindüse, der untere ein kleines, durch Schraube oder Gummistopfen verschlossenes

Loch, so daß man die Büchse entleeren kann. Die conische Aufnahmedüse ist mit Platin

überzogen. Dieser Injector soll zur Denitrirung der Kammersäure und der nitrosen

Schwefelsäure des Gay-Lussac-Thurmes dienen, außerdem die erstere auf

einen passenden Grad bringen (ramener à un degré

favorable). Er aspirirt zu diesem Behufe durch das mit einem regulirenden

Thonhahn versehene Rohr O3 schweflige Säure und drückt sie mit der aus O2 zutretenden Säure durch das Rohr O1 in eine cylindrische

Trommel T, die mit Kieselsteinen oder Topfscherben

angefüllt ist. Es ist diese Trommel zwischen dem Injector O und dem Gefäße N (vgl. die frühern

Zeichnungen) eingeschaltet, und es hat sonach die Säure die Trommelfüllung zuvor zu

Passiren, bevor sie nach N und von da weiter zu den die

Kammern mit ihren Bombonnes berieselnden Reactionsrädern R gelangt. Die Trommel wie das zuführende Rohr O1 sind von dickem Blei; erstere ist außerdem mit

Flacheisenbändern umgürtet und hat bei 40cm Durchmesser 2m Höhe und innen eine Auskleidung

von Thonrohren.

Die Einführung dieser ganzen Vorrichtung scheint mir anzudeuten, daß de Hemptinne dem früher von mir ausgesprochenen Zweifel

beipflichtet, ob nämlich die Denitrirung der Säure in der Schale E durch bloses Bestreichenlassen mit schwefliger Säure

hinreichend erfolgen könne. Ich deutete auch schon damals zur Herbeiführung einer

wirksamen Denitrirung eine Colonne zwischen dem Gefäß N

und der Schale E an, habe mir dieselbe aber doch anders

gedacht, als sie im Vorstehenden angegeben ist. Ich glaube, daß es keinen größern

Dampfverbrauch bedingt, wenn man die Säure von oben herab freiwillig über die

Kieselsteine rieseln und die schweflige Säure umgekehrt von unten nach oben steigen,

nöthigenfalls durch einen Dampfstrahl außerhalb der Trommel ansaugen läßt. In der

Wirkung wird nichts zu wünschen übrig bleiben, falls man dafür sorgt, daß das

Zuführungsrohr für die schweflige Säure nur weit genug genommen wird.

In Bezug auf die Bleikammern bemerkt der Verfasser, daß seine Versuche, die Größe

derselben zu reduciren, bis März 1866 zurückreichen. Er hatte damals in einer

kleinen Kammer von 13cbm Inhalt mit 60 Bombonnes (von Steinzeug, 50cm Durchmesser) und 670 kleinen

Kugeln (von 15cm

Durchmesser und mit Löchern durchbohrt) 110k Schwefelsäure in 24 Stunden erhalten.

(Von wie viel Grad? Mit wie viel Salpeter oder Salpetersäure? Aus wie viel

Schwefel?) Die Bombonnes wurden mit nitroser Schwefelsäure berieselt.

Es werden sodann die in Fig. 30 und 31

dargestellten Reactionsräder, die in Platin, Krystallglas oder Porzellan ausgeführt

sind, beschrieben, und welchen die Säure unter einem Druck von 3 bis 4at durch das Steigrohr

O1 des Injectors

zugeführt wird. Oberhalb der Einmündung liegt ein Siebboden, welcher Unreinigkeiten

der Säure von den Ausgußspitzen fern hält.

In Bezug auf die von mir früher ebenfalls näher berührte Frage der Zulassung von

Wasserdampf bemerkt die neuere Abhandlung, daß die Dampfrohre, welche sich in den

Uebergangsröhren zwischen den drei Kammern befinden, nur bei der Inbetriebsetzung

sowie bei strengem Winter benutzt werden. Sonst komme es zuweilen sogar vor, daß man

gegen die vom Processe selbst erzeugte Wärme Maßregeln ergreifen müsse. Wegen der

Abkühlung sind auch nur die Stiele des Kammergerüstes von starkem Holz und diese mit

eisernen Riegeln in Abständen von 0m,5 verbunden, damit das Blei hinreichend

widerständig bleibt gegen den innern Druck der Bombonnes.

Ferner ordnet Verfasser in der Mitte der in jeder Kammer vorhandenen Ausfüllung vier

Zugschornsteine aus Bleiröhren an, die einen lebhaft kühlenden Luftwechsel erzeugen.

Diese Kamine geben gleichzeitig Condensationsoberfläche ab, deren Wirksamkeit J. Leirens zu Gent seit 1865 an seinen Bleikammern erkannt

hat. Eine dieser Kammern ist mit drei Scheidewänden versehen, die aus oben und unten

offenen Röhren bestehen, welche am Boden und an der Decke verlöthet sind. Man hat

constatirt, daß jede Röhre an ihrem äußern Umfange in 24 Stunden 1l Säure von 50 bis

52° B. condensirte.

Ich habe bereits in meiner frühern Besprechung einige Thatsachen angeführt, welche

gegen die Ansicht sprechen, daß die Schwefelsäurebildung wesentlich von reichlich

vorhandenen Oberflächen abhänge, und welche vielmehr bestätigen, daß der Verlauf des

Processes zum allergrößten Theile abhängt (man kann es ausdrücken, wie man will)

entweder von dem Kammervolum oder von der Geschwindigkeit der Gase in den Kammern

oder von der Zeitdauer, welche den Gasen in den Kammern vergönnt ist —

hierbei stets gleiche Gasstärken und gleichen Aufwand von Salpetergasen

vorausgesetzt. Findet de Hemptinne, daß die durch seine

Bombonnes-Kammern gehenden kühlenden Zugrohre eine vermehrte Production der

Kammer herbeiführen, so bin ich zwar vollkommen in der Lage, die Thatsache

anzuerkennen, aber keineswegs geneigt, sie auf Rechnung der Condensationsoberfläche,

sondern vielmehr der Abkühlung und Contraction des Gasvolums zu setzen, welches

damit eine längere Zeit hindurch in den Kammern zu verweilen befähigt ist, oder aber

die Zufuhr eines vermehrten Gasquantums (und das heißt eben vermehrte Production)

gestattet.

Das Gleiche gilt für den Fall Leirens. Die Angaben von

1l Condensation an

Kammersäure pro Rohr und 24 Stunden kann doch nur einen Sinn haben, wenn damit eine

Mehrproduction in Hinsicht auf dieselbe Kammer gemeint ist, bevor sie die

Luftkühlrohre hatte. Nun bin ich auch hier weit entfernt, die Thatsache der

Mehrproduction zu bezweifeln; wohl aber schreibe ich dieselbe auch in diesem Falle

nicht der vermehrten Oberfläche, sondern der Abkühlung und Verminderung des

Gasvolums zu. Man kann übrigens auch nach der gemachten Angabe noch gar nicht

beurtheilen, welches Verhältniß dieses eine Liter pro Rohr im Verhältniß zur

täglichen Leistung eigentlich darstellt, und es ist mir nicht zweifelhaft, daß wenn

man durch diese Kühlrohre statt Luft (besonders im Sommer) kaltes Wasser strömen

ließe, der Effect bei gleicher Oberfläche der Rohre noch viel erheblicher sein

würde.

Die vom Verfasser über den Gay-Lussac-Thurm gegebenen Notizen befremden in sofern,

als die Säure durch Reactionsräder vertheilt wird, die mit Schaukeltrögen

alternirend gespeist werden. Man wird den Einlauf in diese letztern auf irgend eine

Art — mit Hahn, Ventil, Quetschhahn oder in die Höhe gebogenem Rohre —

reguliren müssen. Dann aber entsteht die Frage, warum man nicht sofort in die

Reactionsräder einlaufen läßt und erst noch Schaukeltröge dazwischen schaltet?

Ich bin nicht so unbillig, von Hrn. de Hemptinne Angaben

zu verlangen, welche etwa die Nachahmung seines Verfahrens und seiner Apparate durch

unberufene Dritte erleichtern. Aber er wird seine Erfindung selbst am besten

empfohlen haben, wenn er uns guten Aufschluß über die folgenden Fragen geben

wollte:

1) Welche Menge erstes Hydrat (SO3

HO) wird in 10cbm Kammerraum in 24

Stunden erzeugt?

2) Welche Menge wasserfreie Salpetersäure wird pro 100k erstes Hydrat

gebraucht?

3) Wie viel erstes Hydrat erhält man aus 100 Schwefelkies und

wie viel Schwefel enthält der Schwefelkies und der Abbrand ?

4) Wie viel erstes Hydrat geben 10cbm Kammerraum pro Jahr ?

Erst nach genauer Beantwortung dieser Fragen wird man sich ein Bild machen können von

dem Werthe des neuen Verfahrens.