| Titel: | Ueber eine neue Form der Sprengel'schen Luftpumpe und den Vacuumzapfen; von Ch. H. Gimingham. |

| Fundstelle: | Band 224, Jahrgang 1877, Nr. , S. 308 |

| Download: | XML |

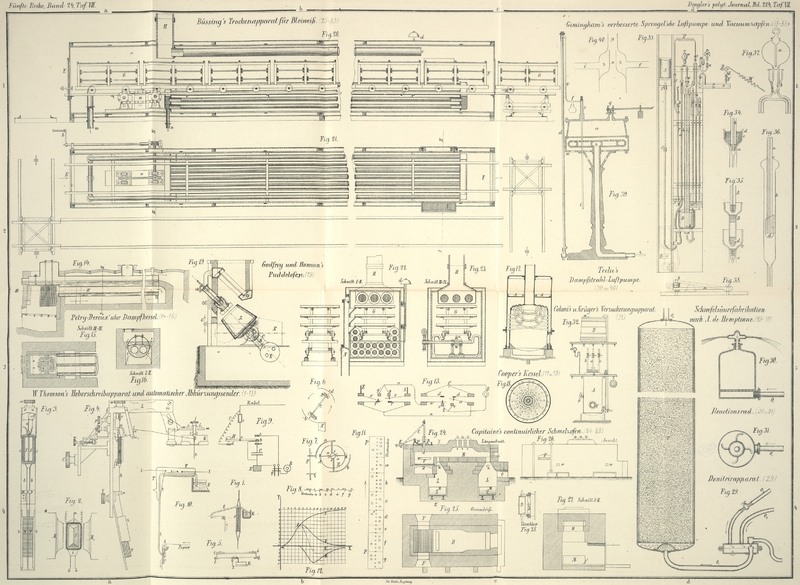

Ueber eine neue Form der Sprengel'schen Luftpumpe

und den Vacuumzapfen; von Ch. H.

Gimingham.

Mit Abbildungen auf Taf.

VII [d/1].

Gimingham, über die verbesserte Sprengel'sche

Luftpumpe.

Die von Gimingham verbesserte Sprengel'sche

Quecksilberpumpe gestattet rasches Arbeiten und möglichst hohe Verdünnung. Bei

leerer Pumpe befindet sich der Träger des Gefäßes A.

(Fig. 33)

bei S am Boden des Gestelles, wie es die punktirten

Linien in der Figur andeuten. Die Lage von S ist so

gewählt, daß bei vollem A das Quecksilberniveau in dem

Behälter B eben über den Enden der Fallröhren h, i, j steht.

Befindet sich eine hinreichende Menge Quecksilber in B

und öffnet man den Quetschhahn K, so fließt es durch die

biegsame Röhre — welche der Festigkeit wegen aus einer Röhre von Segeltuch

und zwei Gummiröhren besteht, so daß die erstere zwischen den beiden letztern liegt

— in der durch die Pfeile angedeuteten Richtung in den Behälter A, bis das Niveau in A und

B dasselbe ist. K wird

nun geschlossen und A bis S′ gehoben (blos bis zu S″, wenn die

Entleerung hinreichend weit vorgeschritten ist). Das Quecksilber geht durch die

Dreiwegverbindung L und einen kurzen Kautschukschlauch

aufwärts bis zum Quetschhahn M, dann die Glasröhre a in die Höhe, durch die Luftfalle b und fällt, nachdem es über den Punkt c gestiegen ist, in das Gießloch e, wo es sich in drei Säulen theilt, welche die drei Fallröhren h, i, j versorgen. Endlich sammelt es sich, nachdem es eine gewisse Menge Luft

bei seinem Niedergange mitgerissen, in B.

Die Evacuirung erfolgt durch den Arm f, der durch

Quecksilberverbindungen und durch einen von Gimingham

erfundenen Vacuumzapfen mit verschiedenen Apparaten verbunden ist. g ist eine Manometerröhre, die in das Gefäß C eintaucht, k ein Barometer

und 1 ein Maßstab, der aus einer vom Boden an in Millimeter getheilten Glasröhre

besteht, welche vor jeder Ablesung am Manometer oder Barometer mit der

Quecksilberoberfläche in C zur Berührung gebracht wird.

m ist ein kleines Manometer mit engen Röhren, das

jedoch durch eines mit weitern Röhren ersetzt werden kann. n ist ein kleines Crookes'sches Radiometer, dessen Geschwindigkeit die Verdünnung

beurtheilen läßt. Die Röhre o wird mit Schwefelsäure

oder wasserfreier Phosphorsäure gefüllt.

Mit f steht durch die Spirale P der Apparat r

p

q von Mc Leod in Verbindung,

welcher zur Messung geringer Drucke dient; derselbe besteht zunächst aus zwei gleich

weiten, in Millimeter getheilten Glasröhren, der sogen. Volumröhre q und der sogen. Druckröhre r. In q wird das Gasresidium comprimirt, an

r der Druck gemessen. Die Theilung ist so

eingerichtet, daß der Nullpunkt von r mit dem untersten

(45.) Theilstrich von q zusammenfällt. An q ist unten noch eine Kugel von etwa 48cc Inhalt angeblasen.

Durch die Röhre p kann, wenn man den Quetschhahn N öffnet, das zur Compression nöthige Quecksilber

aufsteigen. Das Verhältniß α des Volums von q zu dem der Kugel (eingeschlossen den Röhrentheil unter

derselben bis zum Communicationspunkt mit r) war 1 :

54,495. Bei den Druckmessungen wird der Hahn N geöffnet.

Das Quecksilber steigt in p auf und hebt die Verbindung

zwischen dem Gase in der Kugel, dem darunter befindlichen Röhrentheil und der

Volumröhre und dem Gase in der Druckröhre u. s. f. auf. Schließlich wird das ganze

Gas der Kugel und der darunter und darüber befindlichen Röhre in die Volumröhre

comprimirt. Die Spannung desselben ergibt sich aus dem Niveauunterschied β des Quecksilbers in Volum- und

Druckröhre (z. B. 66mm,9). Dividirt man β durch 1 :

α, so erhält man angenähert den ursprünglichen Druck γ des Gases (66,9 : 54,495 = 1,228). Addirt man γ zu β (66,9

+ 1,2) und dividirt die Summe (68,1) nochmals durch 1 : α(=54,495), so erhält man den wirklichen Druck (1,2497).

Die oben erwähnten Quecksilberverbindungen sind kleine,

geblasene und sorgfältig gestöpselte Trichter, deren Durchschnitt Figur 34 zeigt: a Trichter, b Stöpfel, c Quecksilber, d

Schwefelsäure. Der Stöpsel ist (mittels Schmirgel, Fett u. dgl.) in den Hals des

Trichters gut eingepaßt. Die Schwefelsäure sichert den vollkommenen Contact zwischen

dem Glas und dem Quecksilber.

Der Vacuumzapfen, eine der Hauptverbesserungen an dieser

Pumpe besteht aus den drei Theilen A bis C (Fig. 35). A ist ein gewöhnlicher, in den Trichter B eingepaßter Stöpsel; das untere Ende von B ist ein geschlossener Stöpsel, welcher sehr genau in

C paßt. In der Mitte des untern (in C eindringenden) Theiles von B ist ein Loch d eingebohrt, in der Höhe einer

ziemlich tiefen Rinne e im untern Theile des Trichters

C. Sind A, B und C zusammengesetzt, so

kann B unabhängig von A und

C gedreht werden, so das A und C fixirt bleiben. Der Zapfen wird durch den

Trichter B geschlossen, außer wenn die Oeffnung d der Rinne e gegenüber ist;

dann ist A mit C verbunden.

Die Stöpsel können noch durch Quecksilber und Schwefelsäure vollkommen dicht gemacht

werden. Wenn man A etwas hebt, so daß ein Tropfen

Quecksilber aus dem Trichter herabfällt, und die kleine Oeffnung d bedeckt, so wird der Zapfen zu einer vollkommenen

Quecksilberverbindung. Man kann dann Apparate von A

entfernen oder an A. befestigen, ohne ein Eindringen von

Luft in das Vacuum unterhalb C befürchten zu müssen. Um

den Zapfen wieder mit der Pumpe zu verbinden, wird der Stöpsel A entfernt und das d

bedeckende Quecksilber mittels einer feinen Pipette herausgenommen. Die kleine

Quecksilberkugel in d muß durch einen amalgamirten

Kupferdraht herausgeholt werden; sonst fällt sie beim Drehen des Zapfens auf die

Seite des geringsten Druckes Nach Entfernung des Quecksilbers wird A wieder eingesetzt und mit der Pumpe verbunden. Der

Zapfen kann ohne Schaden für das hergestellte Vacuum gedreht werden. Steht der

Zapfen mit der Pumpe selbst in Verbindung, so braucht man das die Oeffnung d bedeckende Quecksilber nicht zu entfernen, da es beim

Umdrehen des Zapfens gänzlich in die Pumpe läuft. In dem beschriebenen Instrument

sind 3 Zapfen benutzt: t, u,

v in Figur 33; v am Entleerungsarm der Pumpe verhindert das Eindringen

von Luft, wenn ein anderer Apparat angeblasen wird; t

und u verbinden die beiden geräumigsten Instrumente mit

der Pumpe, nämlich das Radiometer und McLeod's Apparat, und gestatten, diese

eventuell (der Raumverringerung wegen) abzusperren.

Die Luftfalle

b (Fig. 33) ist die von Crookes bei seinen ersten Arbeiten (*1875 216 188) über „Strahlung“ benutzte

und beschriebene; sie ist in Figur 36 vergrößert. Die

Röhre a ist bei c in b eingeblasen und geht ein Stück inwendig abwärts. Ihr

Ende ist von einem kleinen Glashütchen d bedeckt, durch

dessen vollständiges Abfallen innerhalb b die Entleerung

der Luftfalle in die Pumpe ermöglicht wird. Dazu muß der Quetschhahn M (Fig. 33) geöffnet werden,

während A niedergelassen ist. Dann fällt das Quecksilber

aus b in die Röhre a (Fig. 33) und

das Hütchen an den Boden von b, so daß die bei c (Fig. 36) angesammelte

Luft in die vorher entleerte Pumpe stürzen kann.

Die in der Röhre a (Fig. 33) mechanisch

mitgerissene Luft wird durch diese Falle gefangen und um c (Fig.

36) herum angesammelt. Eine solche Luftfalle ist auch zwischen dem

Quetschhahn N und dem McLeod'schen Apparate nöthig.

Folgt man dem Quecksilber von der Falle aufwärts, so kommt man zu dem in Figur 37

vergrößerten Schwefelsäure-Zapfen, welcher zum

Reinigen der Fallröhre und zum Zulassen von Luft dient. a ist ein Gefäß zur Aufnahme von Schwefelsäure; b ein Stöpsel und Trichter, gebohrt und resp. ausgehöhlt wie für einen

Vacuumzapfen, nur hat der Stöpsel an der der Oeffnung entgegengesetzten Seite eine

Rinne, welche so weit am Stöpsel abwärts geht, daß sie sich bei entsprechender

Drehung mit der Trichterrinne ein wenig deckt. Bringt man die Stöpselöffnung der

Trichterrinne gegenüber, so fließt Schwefelsäure von a

in die Pumpe und gelangt mit dem Quecksilber zu dem Gießloch, um sich in die drei

Fallröhren zu vertheilen. Wird dagegen der Stöpsel so gedreht, daß die beiden Rinnen

zusammenkommen, so fließt das Quecksilber im Trichter zuerst hinein, gefolgt von

Luft, deren Menge controlirt werden kann. Der einfache Stöpsel c hindert die Absorption von Feuchtigkeit durch die

Schwefelsäure in a.

Das Gießloch e (Fig. 33), mit

Doppelstöpsel, kann leicht von der Pumpe getrennt werden, falls eine Aenderung

erforderlich sein oder eine Hemmung vorkommen sollte. Es besteht da, wo sich das

Quecksilber theilt, aus an das Glas geschmolzenem Platin. Die centrale Höhlung ist

gerade, die beiden seitlichen sind unter einem kleinen Winkel gebohrt, um das

Quecksilber in die Seitenröhren zu dirigiren. Der Doppelstöpsel ist so eingerichtet,

daß erforderlichen Falls alle drei Quecksilberströme durch die centrale Röhre

herabgehen können. Gimingham hält diese Anordnung aber

für weniger gut.

Die Spirale W (Fig. 33) stellt eine

elastische Verbindung zwischen Apparat und Pumpe her. Das Manometer g (Fig. 33) ist durch eine

Quecksilberverbindung an die Pumpe befestigt, um es leichter entfernen und reinigen

zu können. Die Ablesungen an ihm und dem Barometer werden mittels des an l verschiebbaren Schiebers y

ausgeführt. Ein Spiegel hinter dem obern Theil dieser Instrumente läßt den Fehler

der Parallaxe vermeiden.

Ueber dem Zapfen am Ende des Schwefelsäurebehälters ist eine elektrische Vacuumröhre

D (Pole aus Aluminium in 3mm Entfernung). Zwischen ihr und dem

Zapfen befindet sich ein kleines, mit Goldblatt gefülltes Gefäß E, welches den Eintritt des etwa aus der Pumpe bis

hierher dringenden Quecksilberdampfes in den betreffenden Apparat verhindern

soll.

Der Behälter A, der mehr als 10k Quecksilber faßt, ist an einem 1m,67 hohen und 0m,28 breiten Gestell

in Rinnen auf und ab beweglich. Die Construction der Quetschhähne K, M, N ist aus Figur 38 ersichtlich; sie bestehen aus einem Hebel a, der durch die Schraube bei b leicht

niedergedrückt werden kann.

Die Fallröhren messen vom höchsten Quecksilberniveau in B

bis zum Gießloch ungefähr 0m,91; der Durchmesser der seitlichen beträgt ungefähr 2mm, der der centralen

1,25 bis 1mm,5. Diese

Dimensionen sind nach Gimingham's Erfahrung die

zweckmäßigsten. Hebt man A 5 Mal und treibt das

Quecksilber so 5 Mal durch die Pumpe, so reducirt sich der Druck in einem Apparate

von ungefähr 80cc

Inhalt auf 0mm,041

nach McLeod's Apparat. (Beiblätter zu Poggendorff's Annalen, 1877 S. 175.)

Tafeln