| Titel: | Verbesserte Hebellochmaschine; von Maschinen-Ingenieur Josef Pechan. |

| Autor: | Josef Pechan |

| Fundstelle: | Band 224, Jahrgang 1877, Nr. , S. 369 |

| Download: | XML |

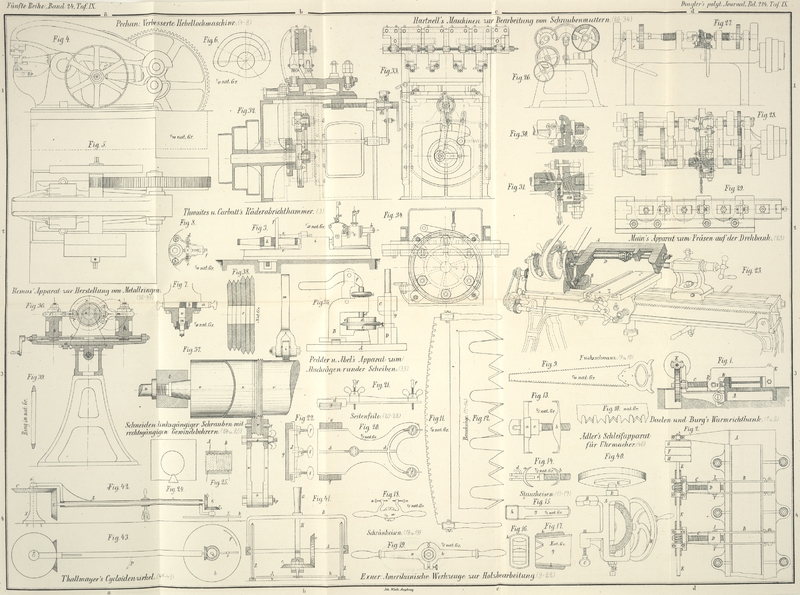

Verbesserte Hebellochmaschine; von Maschinen-Ingenieur Josef

Pechan.

Mit Abbildungen auf Taf.

IX [a/1].

Pechan, über eine verbesserte Hebellochmaschine.

Bezüglich der Form der Hebellochmaschine gilt dasselbe, was in dem Referate über Law's doppelte Hebelschere (S. 37 dieses Bandes) bezüglich der Form der

Hebelscheren im Allgemeinen gesagt wurde. Auch diese Form ist ziemlich veraltet,

verdient aber nichts desto weniger auch heute noch Beachtung, wenn die Maschine 1)

durch passende Anordnung des Antriebes und entsprechend gewählte Bett- und

Hebelformen besonders kurz und leicht, 2) durch Anwendung von Excenterdaumen zur

Bewegung des Lochhebels möglichst einfach gehalten ist und 3) in ihren

Geschwindigkeitsverhältnissen bezieh. in den durch die Form des Excenterdaumens

erreichbaren wechselnden Uebersetzungsverhältnissen allen Anforderungen der Theorie

des Lochens entspricht.

Auf Grund dieser Bedingungen ist die von der Ottakringer Eisengießerei und

Maschinenfabrik in Wien gebaute Hebellochmaschine construirt, welche in Fig. 4 und 5 in Ansicht

und Grundriß dargestellt ist.

Bei dieser Maschine liegt die Antriebwelle, welche einerseits mit Fest- und

Losscheibe, anderseits mit entsprechend schwerem Schwungrade versehen ist, in der

Mitte des Bettes. Die beiden Enden derselben sind mit viereckigen Ansätzen versehen,

auf welche Kurbeln aufgesteckt werden können, falls das Lochen durch Handbetrieb

bewerkstelligt werden soll. Die Standplätze der an den Kurbeln treibenden Arbeiter

befinden sich dann in zu beiden Seiten der Maschine vorhandenen Gruben. Beim

Riemenbetrieb sind diese Gruben überdeckt. Von der Antriebwelle wird die rotirende

Bewegung durch Räder übersetzung im Verhältnisse von 1:10 auf eine zweite, im

Bettende gelagerte Welle übertragen, auf welcher der Excenterdaumen festgekeilt ist.

In dem oberhalb des Excenterdaumens befindlichen schirmförmig gebildeten Ende des

Lochhebels ist, auf einer kurzen Achse befestigt, eine Laufrolle gelagert, welche

durch das Eigengewicht des Lochhebels stets an dem Excenterdaumen anliegend erhalten

wird. Durch diese Laufrolle wird die Bewegung vom Excenterdaumen auf den Lochhebel

übertragen.

Die Theorie des Lochens lehrt nun, daß der beim Lochen auftretende Widerstand von

Null anfangend bis zu einer von der Blechdicke und dem Lochdurchmesser und in

gewissem Grade von der Arbeitsgeschwindigkeit abhängigen maximalen Größe steigt; daß

ferner dieser maximale Widerstand nach Erreichung einer bestimmten Eindrucktiefe

seitens des Lochstempels bezieh. der Matrize auftritt, wobei die Trennung des

Zusammenhanges in der ganzen Umgrenzung des Putzens gleichzeitig erfolgt; daß es

endlich, nachdem der Putzen losgetrennt ist, nur noch nöthig ist, denselben aus dem

bereits fertigen Loche hinauszuschieben, da er vermöge der entlasteten Elasticität

einen etwas größern Umfang aufweist als das Loch, welchem derselbe entstammt; daß

daher der maximale Widerstand nach der Trennung des Zusammenhanges plötzlich sehr

bedeutend abnimmt und mit dem Hinausfallen des Putzens wieder auf Null sinkt. Die auf den

Lochstempel übertragene Kraft braucht deshalb anfangs nur gering zu fein, muß aber

dann dem wachsenden Widerstände entsprechend vergrößert werden und im Momente des

Auftretens des maximalen Widerstandes ebenfalls ihr Maximum erreichen. Dieser

Bedingung kann in einfachster Weise durch die Anwendung von entsprechend geformten

Excenterdaumen vollkommen entsprochen werden. In der That entspricht ihr der in Figur 6 in 1/10

n. Gr. gezeichnete Excenterdaumen, welcher bei der in Rede stehenden

Hebellochmaschine zur Anwendung gebracht wurde. Wie ein Vergleich der

eingezeichneten Radien ergibt, erfolgt der Niedergang des Lochstempels erst rasch

bis an das zu lochende Blech heran, worauf er, mit abnehmender Geschwindigkeit

weiter bewegt, in das Blech eindringt. In dem Momente des Auftretens des maximalen

Widerstandes aber erreicht die Geschwindigkeit des Niederganges des Lochstempels ihr

Minimum. Das Zurückziehen des Lochstempels erfolgt wieder rasch durch das

Eigengewicht des Lochhebels, wobei die Druckrolle am Excenterdaumen anliegend frei

niederrollt. Zum Niederhalten des Bleches beim Aufwärtsgange des Lochstempels ist an

einem am Bette angeschraubten schmiedeisernen Arme ein der Höhe nach verstellbarer

Abstreifer angebracht.

Die beiden Hebelarme des Lochhebels stehen bei dieser Maschine im Verhältnisse von 1

: 2.

Ein interessantes Detail zeigt die in Figur 7 im Durchschnitte

dargestellte Vorrichtung zum Abstellen des Lochstempels. Der beiderseits mit

Handgriffen versehene Schieber a ist bei b mit einer cylindrischen Bohrung versehen, in welche

das ober dem Lochstempel m befindliche Druckstück n eintritt, wenn der Schieber a nach links geschoben ist. Befindet sich der Schieber a aber in der hier gezeichneten Stellung, so liegt das

Druckstück an demselben an, wodurch der Lochstempel am Zurückweichen verhindert

ist.

In Figur 8 ist

noch der verstellbare Matrizenhalter im Grundrisse dargestellt. Derselbe besitzt an

seiner Unterseite einen cylindrischen Zapfen c, welcher

in eine Aussparung des Bettes reicht. Mittels dieses Zapfens wird der Matrizenhalter

durch die beiden Stellschrauben d und e so lange nach rechts oder nach links, und mittels der

Stellschraube f so lange nach vorn oder nach rückwärts

verstellt, bis der Lochstempel in die Matrize paßt. Diese drei Stellschrauben finden

ihr Muttergewinde in dem Aufsatze des Bettes, auf welchem der Matrizenhalter

aufliegt. Ist der Matrizenhalter richtig eingestellt, so wird er mittels der beiden

Befestigungsschrauben g und h, welche ihr Muttergewinde ebenfalls im Aufsatze des Bettes finden,

festgeschraubt. Der Lochstempel aber ist nicht seitlich verstellbar; er ist jedoch gut geradegeführt, so

daß er, wenn durch die Rechtsstellung des Schiebers a.

(Fig. 7)

eingerückt, stets wieder dieselbe Stellung gegen die Matrize einnimmt.

Als ein Vorzug der beschriebenen Hebellochmaschine ist noch hervorzuheben, daß

sämmtliche Schmierlöcher dem Arbeiter sehr bequem zur Hand liegen.

Tafeln