| Titel: | Amerikanische Werkzeuge zur Holzbearbeitung. |

| Fundstelle: | Band 224, Jahrgang 1877, Nr. , S. 372 |

| Download: | XML |

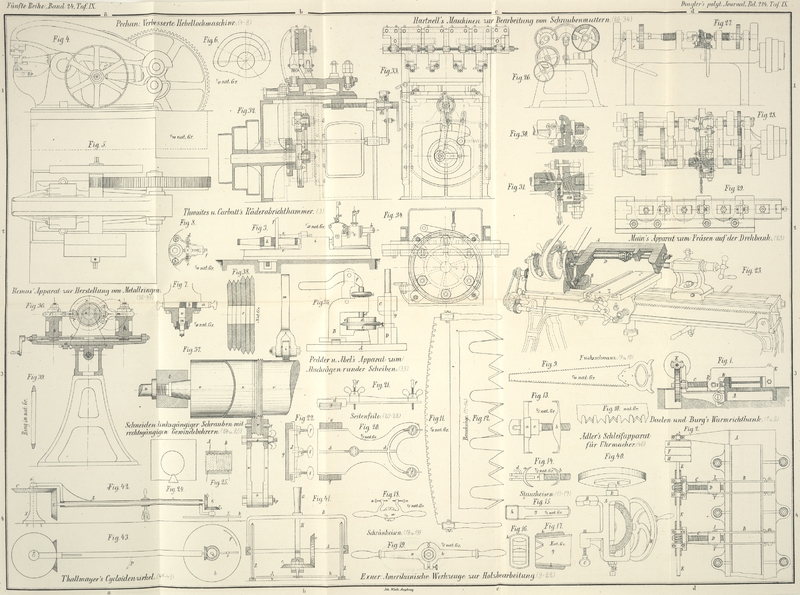

Amerikanische Werkzeuge zur

Holzbearbeitung.

Mit Abbildungen auf Taf.

IX [c/4].

Exner, über amerikanische Werkzeuge zur

Holzbearbeitung.

Im Centralblatt für das gesammte Forstwesen beschreibt Prof. Dr. W. F. Exner eine Anzahl amerikanischer

Werkzeuge zur Holzbearbeitung, welche auf der Centennialausstellung in Philadelphia

1876 für Oesterreich angekauft worden sind.

E. M. Boynton in New-York (80

Beekman-Street) ist ein sehr renommirter Fabrikant von Sägen und

Hilfswerkzeugen für die Instandhaltung der Sägen. Er verfertigt hauptsächlich

Kreissägen, aber auch Sägeblätter für Gattersägen,

„Mulaysägen“, sowie Handsägen verschiedener Art. Sowohl in

England als in Amerika werden die Sägeblätter für Handsägen nicht in Spannrahmen

montirt, sondern der Fuchsschwanz und die Bauchsäge sind alleinherrschend. Unsere

Oertersäge, Schließsäge und dergleichen Spannsägen sind in Amerika kaum bekannt. Es

ist merkwürdig, daß der Fuchsschwanz sich bei uns nicht einbürgern will, obwohl er

unzweifelhaft praktisch und zweckmäßig ist. Der in Figur 9 dargestellte Fuchsschwanz (lighting saw)

hat auf jeder Seite des Blattes eine Verzahnung, welche je nach der Qualität, dem

Trockenheitsgrade und der Faserrichtung des Holzes verwendet werden kann. Bei der

Verzahnung für Querschnitte ist die Zahnform Figur 10 (sogen. M-Zähne) angewendet. Diese „double edged pruning saws“ werden in Längen von

14 Zoll (305mm)

— zum Preis von 0,75 Doll. — bis 22 Zoll (559mm) — im Preis von 1,10 Doll.

— geliefert. Das Material bezeichnet der Fabrikant in echt amerikanischer

Weise mit „super extra spring steel, warranted,

refined“. Es muß indessen zugestanden werden, daß das

Material der überschwenglichen Anpreisung völlig entspricht. Dieselbe Firma hat sich

am 26. März 1876 eine Bauchsäge patentiren lassen, bei welcher die M-Zähne zur Vergrößerung des für die Aufnahme der

Sägespäne bestimmten Raumes in der Art abgeändert sind, daß in der Mitte des M, also beim Scheitel der sich schneidenden gleich

langen kürzern Geraden, eine bogenförmige Buchtung eingeschnitten ist.

An der Bauchsäge

„Great American Cross Cut Saw“

(Fig. 11)

ist zweierlei auffallend: a) Die Zahnform und der aus Figur 12 hervorgehende

Schliff. Während bei dem einen Doppel-M-Zahn die beiden äußern Spitzen ihre Schneide

rechts tragen und die mittlere Spitze diese Schneide nach links angebracht hat, ist

dies bei dem darauf folgenden Doppel-M-Zahn umgekehrt angeordnet, b) Die Befestigung der Handhabe, welche in Fig. 11, 13 und 14 dargestellt ist. Die

Handhabe wird nämlich von zwei Hülsen a und b umschlossen, welche durchbohrt auf einer

Schraubenspindel c sitzen; letztere durchdringt auch

(Fig. 14)

diese Handhabe selbst. Die Schraubenspindel hat rechts ein Schraubengewinde, links

einen Schlitz und wird dadurch auf dieser Seite zu einer Gabel, welche das Sägeblatt

umfaßt. Die beiden Zinken der Gabel sind durchlöchert und ebenso an entsprechender

Stelle das Sägeblatt selbst, so daß eine Niete durchgesteckt werden kann. Wird die

Niete mit ihrem Kopf bis gegen den Bügel d geführt, so

kann das Sägeblatt aus der Gabel oder die letztere von dem erstern entfernt werden;

ist aber die Niete in der in Figur 14 angedeuteten

Stellung, nachdem früher das Sägeblatt in den Gabelschlitz eingeführt worden war,

und wird ferner durch eine Flügelmutter die Hülse b an

die hölzerne Handhabe und diese an die Hülse a und

letztere endlich mit ihrem Rücken an die Kante des Sägeblattes angepreßt, so ist die

Handhabe in der aufrechten Stellung vollständig gesichert. Das Befestigen sowohl als

das Losmachen der Handhabe nimmt nicht mehr als eine Secunde Zeit in Anspruch; dabei

liegt die Handhabe vollständig fest und kann leicht nach Bedarf ausgewechselt

werden. Auch die Gestalt der auf einer Drehbank hergestellten Handhabe ist eine

vorzügliche.

Im vollen Verständniß der Thatsache, daß die Zurichtung der Säge, ihre Schärfung, ihr

Schrank, die genaue Stellung und Gestaltung der Zähne die wichtigsten Vorbedingungen

eines schönen, kraftsparenden Schnittes sind, haben die Amerikaner alle andern

Völker der Erde in der Erfindung von Hilfswerkzeugen für den gedachten Zweck zu

übertreffen gewußt. Wir geben nun hier die Abbildung und Beschreibung von vier

hierher gehörigen Werkzeugen zum Schränken, Stauchen und

Feilen der Sägezähne der Firma H. Dißton und Sons in

Philadelphia, welche die vollste Beachtung verdienen und die theilweise schon in

diesem Journal (* 1875 217 274) behandelt worden

sind.

Bekanntlich läßt sich federharter Stahl ohne Gefahr für seine Haltbarkeit nicht gut

biegen, wohl aber ohne alle Gefahr hämmern und treiben. Trotzdem besteht in ganz

Deutschland und auch in den übrigen Theilen des Continentes die Sitte, auch die größten und

dicksten Sägen durch Biegen der Zähne an der Zahnlinie etwas dicker zu machen, d. h.

zu schränken, was deshalb nothwendig ist, weil der Sägeschnitt breiter sein muß, als

das Sägeblatt dick ist, damit sich das letztere nicht klemmt und erhitzt. Bei diesem

Schränken findet das Ausbiegen der Zähne senkrecht zu der Richtung statt, nach

welcher das Blatt gewalzt ist, und dabei geschieht es nicht selten, daß derselbe

Zahn einmal nach einer und das andere Mal nach der andern Seite ausgebogen wird.

Wenn diese Zähne dann ausbrechen oder „aus der Spitze spalten“,

so kann dies nicht überraschen. Die Amerikaner haben nun schon seit langer Zeit die

deutsche Schränkung aufgegeben und auf Grund der Eignung des Stahles, sich stauchen

oder treiben zu lassen, namentlich bei den Kreissägen ausschließlich das Stauchen

der Zähne, d. h. das Verbreitern der obern kurzen Sägezahnkanten an Stelle des

Schränkens gesetzt. Dabei bleiben die Zähne in der natürlichen Stellung

übereinstimmend mit dem Verlauf des Blattes und werden nur an der Spitze dicker als

das Blatt. Das Instrument, welches zum Stauchen der Zähne dient (swaging), hat die verschiedensten Einrichtungen

erfahren. Dabei ist jedoch stets der Meißel, auf dessen Kopf mit dem Hammer Schläge

ausgeübt wurden, an seiner untern Seite mit einer einem dreiseitigen Prisma

entsprechenden zweiflächigen Vertiefung ausgerüstet. Das Stauchen selbst wird bis

auf die 1½fache Blattstärke getrieben und die Stauchung erstreckt sich bis

auf 5mm von der Spitze

in die gewöhnliche Blattfläche hinein. Während des Stauchens wird das Sägeblatt in

einen beliebigen Klemmapparat eingespannt; der Arbeiter setzt das Setzinstrument auf

den Zahn und gibt nun einen oder ein paar Schläge. Je stärker der Stoß, desto mehr

wird sich die Austreibung der Zahnwurzel nähern, und neben der Verbreiterung der

Zahnschneide wird gleichzeitig eine sehr nützliche Verdichtung derselben erreicht.

Zweckmäßig ist es, wenn das Setzinstrument nicht blos die. Stauchung vermittelt,

sondern auch die Verbreiterung der Zahnschneide begrenzt; aber selbst in dem

letztern Falle ist ein Nacharbeiten mit einer Schlichtfeile geboten. Das Gewicht des

Hammers soll etwa 700g

betragen; Hauptsache ist ein solides Einspannen des Blattes, damit dasselbe bei der

Arbeit nicht dröhnt.

Die Figuren 15

bis 17

stellen Seitenansicht, Grundriß und Längsschnitt eines solchen Werkzeuges zum Stauchen der Sägezähne vor (vgl. Figur V Texttafel B in Bd. 217). Ein stählerner Stempel g trägt an seiner untern Fläche zwei Vertiefungen, von

denen die eine in der Figur 16 von gekrümmten

Flächen, die andere neben ihr liegende (in der Figur unter ihr stehende) von ebenen

Flächen gebildet ist.

Diese Vertiefungen, abwechselnd auf die obere horizontal liegende Schneidekante

eines Zahnes gestellt, geben Veranlassung, diesen Zahn durch einen Hammerschlag auf

den Kopf des Werkzeuges zu stauchen. Der Sägezahn wird dadurch an seiner

Schneidekante breiter als das Blatt, aus dem er herausgeschnitten ist. Diese

Verbreiterung des Sägezahnes an seiner wirksamen Stelle macht, wie gesagt, den

Schrank in nur geringem Maße nothwendig oder läßt ihn vollständig entbehrlich

werden. h deutet einen Stahlreif an, welcher bestimmt

ist, das Ausspalten des Werkzeuges hintanzuhalten.

Figur 18

stellt in der Seitenansicht ein Werkzeug zum Schränken

der Sägeblätter dar. m ist eine kreisförmige Scheibe,

welche an verschiedenen Stellen Ausschnitte trägt, die ihrer Weite nach der Dicke

des Sägeblattes entsprechen. Durch Lüftung der Schraube o kann man der Scheibe m eine Drehung geben

und dadurch einen Schlitz von anderer Weite nach oben bringen, so daß diese Scheibe

für vier verschiedene Sägeblattdicken geeignet erscheint. Faßt man das Werkzeug mit

beiden Händen an den beiden Handhaben, setzt man dasselbe so auf, daß der Sägezahn

in den Schlitz der Scheibe m eintritt, und bewegt man

nun, um den Zahn aus dem Sägeblatt nach links oder rechts herauszubiegen, das

Instrument um den Mittelpunkt der Scheibe m herum, so

wird man mit dem Ende einer Stellschraube n an das Blatt

anstoßen und dadurch eine Grenze für das Herausbiegen finden. Dabei wird das

Instrument in (gegenüber der Figur 18) umgekehrter

Stellung in Anwendung gebracht, während das Sägeblatt, gewöhnlich angeschraubt, mit

der Zahnreihe nach oben aufgestellt ist. Will man stark schränken, so darf man die

Schraube n nur durch Drehung an ihrem Kopfe weiter

zurückstellen; will man den Schrank ermäßigen, so kann man durch Verstellung

beziehungsweise Hineinschrauben der Schraube n die

Möglichkeit des Schrankes verringern.

Das Schränkeisen in Figur 19 (vgl. Figur I

a. a. O.) besteht aus zwei

mit Handhaben versehenen Theilen a und b, welche bei einer gewissen Stellung der Schraube mit

der Achse in eine gerade Linie zusammenfallen. Bei jeder andern Stellung der

Schraube werden die Achsen der Arme a und b mit einander einen stumpfen Winkel bilden, dessen

Scheitel in der Mitte des Werkzeuges liegt. Dabei wird dieser Winkel, von oben

betrachtet, entweder convex oder concav sein, je nachdem man die Schraube nach links

oder rechts dreht. Ist der Winkel, den die beiden Arme a

und b mit einander bilden, von oben betrachtet, convex,

so wird dadurch der der Schraube gegenüber liegende Schlitz erweitert; würde sich

der Winkel als concav herausstellen, so würde dieser Schlitz verengert. Dadurch ist dieses Werkzeug für

dickere und dünnere Blätter geeignet.

Der Werth dieser beiden Schränkwertzeuge ist weniger in die Augen fallend als jener

der Seitenfeile, die in Fig. 20 bis 22 in

Grundriß, Seitenansicht und Längenansicht dargestellt ist (vgl. auch Figur IV

a. a. O.). Um ein

geschärftes und geschränktes Sägeblatt zu ganz exacter Wirksamkeit zu bringen, muß

die Linie, welche die eigentlichen Zahnspitzen verbindet (eine Linie, welche links

und rechts für den 1., 3. und 5. und den 2., 4. und 6. Zahn außerhalb der

Sägeblattfläche zu liegen kommt), vollständig gerade sein. Dies ist selbst bei der

sorgfältigsten Schränkung oder Stauchung der Sägezähne nur dann möglich wenn

schließlich die Zahnflächen, welche aus der Sägeblattfläche ausgebogen oder

herausgestaucht worden sind, nachgearbeitet werden. Dazu dient das in Rede stehende

Werkzeug. Dasselbe trägt eine Feile g um dieselbe in

bestimmter Lage längs dem Zahne hinführen zu können, sind drei Stellschrauben

angebracht, deren Köpfe f und Muttern c in allen Figuren sichtbar sind. Schraubt man nun die

in der Figur

21 rechts liegenden Schrauben so, daß die Enden der Bolzen weiter

vorstehen, als das Ende der links angebrachten Schraube, so wird dadurch die untere

wirksame Fläche der Feile g in eine schiefe, in

Beziehung auf das Sägeblatt sich zurücklegende Stellung gebracht. Wenn man das

Werkzeug längs dem Blatte hinbewegt und dabei die drei Schraubenspindelenden auf dem

Blatte gleiten läßt, so wird, wie leicht einzusehen ist, durch die Spitzen der drei

Schrauben, die an der Sägeblattfläche hinlaufen, eine Führung gegeben und damit jede

beliebige Neigung der Wirkungsfläche der Feile zum Sägeblatt erzielt.

Tafeln