| Titel: | Frank Lawrence's verbesserte Düse für Cupolöfen. |

| Fundstelle: | Band 224, Jahrgang 1877, Nr. , S. 401 |

| Download: | XML |

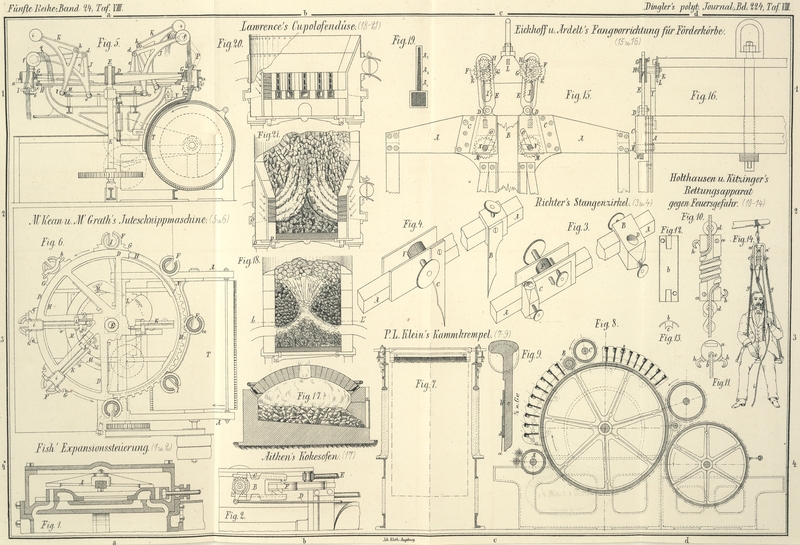

Frank Lawrence's verbesserte Düse für

Cupolöfen.

Mit Abbildungen auf Taf.

VIII [b/1].

Lawrence's verbesserte Düse für Cupolöfen.

Es ist eine bekannte Thatsache, daß in allen Schmelzöfen die richtige Vertheilung des

eingeblasenen Windes Schwierigkeiten bereitet, welche bis zur Stunde noch durch kein

Mittel vollständig beseitigt worden sind. Das Ideal, welches dem Techniker beim

Schmelzproceß in Schachtöfen in dieser Richtung vorschwebt, besteht darin, in jeder

Horizontalschicht der Schmelzmasse eine gleichmäßige Temperatur zu erzielen; dies

gelingt aber nur dann, wenn der Wind, sowohl in Rücksicht auf Quantität als

Pressung, jede Horizontalschicht in ihrer ganzen Ausdehnung gleichmäßig durchdringt.

Es werden in dieser Hinsicht noch allerwärts große Fehler gemacht, weil die

betreffenden Betriebsvorrichtungen bisher noch zu primitiver Natur sind.

Außerordentlich auffallend ist es, daß auf diesem so wichtigen Gebiete so wenig

geleistet worden ist.

Steckt man durch eine Anzahl in dem Seitenmauerwerk eines Schachtofens gleich hoch

ausgesparter Oeffnungen horizontale Röhren, deren Querschnitte unter einander gleich

sind und bläst durch dieselben, nachdem der Ofen mit Schmelzmaterial gefüllt worden

ist, einen gleichmäßigen Luftstrom, so würde Folgendes geschehen: Die aus dem

Rohrende (der Düse) ausströmende Luft würde, in einem freien, mit Luft von gleicher

Temperatur erfüllten Raume ausgegossen, in Folge der Dilatation einen abgestumpften

Kegel mit horizontal liegender Achse bilden, dessen Dimensionen abhängig sind von

der Weite des Rohres, der Pressung, mit welcher die Luft das Rohr verläßt und der

Dichtigkeit der äußern Luftmassen. Tritt der Luftstrom aber in das Innere eines

gefüllten Schachtofens, so treten ihm sofort Hindernisse entgegen, welche seine Form

und Richtung ändern. Er kann nur entweichen durch die Zwischenräume der einzelnen

Stücke, welche die Schmelzmasse bilden, und durch die Gichtöffnung des Ofens. Die

veränderte Form des oben erwähnten Luftkegels ist also eine Resultante aus folgenden

drei Factoren: 1) Der Form, welche der Kegel bei freiem, ungehindertem Austritt, wie

oben, haben würde; 2) der Dichtigkeit des Schmelzmaterials; 3) den Dimensionen des

innern Ofens (des Ofenschachtes).

Es geht hieraus hervor, daß die Achse des Kegels in diesem Falle eine von der Mitte

der Rohrmündung ausgehende, aufwärts gekrümmte Curve bilden wird, ähnlich wie dies

in Figur 18

dargestellt ist. Abgesehen von der Weite des Ofens, wird diese Curve in horizontaler

Richtung um so länger

gestreckt sein, je größer die Pressung des Windes und je lockerer die Schmelzmasse

ist.

Schlägt man durch eine Formöffnung eines Hohofens, während das Gebläse abgestellt und

die betreffende Düse entfernt worden ist, eine nicht zu dünne eiserne Stange bis zur

Berührurg mit der gegenüber liegenden innern Gestellwand, läßt die Stange in dieser

Lage vielleicht ¼ Minute stecken und zieht sie sodann möglichst schnell

wieder heraus, so bemerkt man an derselben Folgendes: Der Theil der Stange, welcher

sich im innern Ofen befand, wird natürlich auf der ganzen Länge glühend sein, aber

an verschiedenen Stellen ganz bedeutende Temperaturunterschiede zeigen; es werden

die Stellen b der Stange ganz hell- bis weiß

Textabbildung Bd. 224, S. 402

glühend, die Stellen a dagegen

viel dunkler roth sein; die höchste Temperatur ist also bei b, b, die niedrigste dagegen an den Wänden und im Centrum des Ofens. Zieht

man in Figur

18 die Linie L L′, so ergibt sich das

Gesagte durch eine einfache Betrachtung von selbst; dort wo viel Wind mit starker

Pressung hinkommt, erfolgt die intensivste Verbrennung, findet sich also auch die

höchste Temperatur, und dies ist der Fall im Innern unseres Luftkegels. Außerhalb

desselben geht die Verbrennung nur unvollkommen vor sich und die Schmelzmasse liegt

mehr oder weniger todt da.

Es ergibt sich also hieraus, daß ein Schmelzproceß unter solchen Umständen nur

äußerst mangelhaft vor sich gehen kann. Das weniger hoch erhitzte Schmelzgut wirkt

auf das stärker erhitzte abkühlend, woraus eine Verschwendung von Brennmaterial

folgt; dünn flüssiges und halb oder gar nicht geschmolzenes Metall kommt auf der

Sohle des Ofens mit einander in Berührung, was das Fabrikat nur verschlechtert; über

den Formen setzen sich zuweilen an den Wänden des Ofens halbgeschmolzene, zähe

Massen fest, erhärten dort, bilden Gewölbe im Ofen, verhindern den Aufgang des

Windes und den Niedergang der Chargen und sind Veranlassung zu Unregelmäßigkeiten

aller Art, Stillständen, Reparaturen, Productionsverminderung u. a. Was den

Hohofenbetrieb betrifft, so hat die Anwendung der erhitzten Gebläseluft wohl viel

über die erwähnten Uebelstände hinweggeholfen; allein es läßt sich nicht läugnen,

daß eine bessere Vertheilung des Windes im Innern des Ofens, außer den durch hohe

Windtemperaturen schon erzielten günstigen Resultaten, den Brennmaterialverbrauch noch

vermindern, die Production noch erhöhen und die Qualität des Fabrikates noch

verbessern würde.

Beim Betrieb mit kaltem Wind wie bei Cupolöfen zeigen sich die besprochenen Mißstände

häufiger. Frank Lawrence in Philadelphia 225, Dock

Street, ist nun (nach der Polytechnic Review, März 1877

S. 111) auf die Idee gekommen, der Düsenmündung bei den Cupolofen eine von der bis

jetzt gebräuchlichen verschiedene Gestalt zu geben, wie Figur 19 sie zeigt. Es

sind da drei über einander liegende, schmale verticale Schlitze A1 bis A3, von denen der

oberste der kleinste und engste, der mittlere etwas größer und der unterste am

größten ist. Unter diesen Schlitzen befindet sich die Hauptdüsenöffnung, welche die

Summe der drei Schlitze an Größe noch übertrifft und nahezu quadratisch ist. Wird

durch diese Düse Wind in den Cupolofen geblasen, so geht der Hauptstrom —

also auch derjenige, welcher die größte Widerstandsfähigkeit hat — durch die

unterste große Oeffnung, wird also am tiefsten in den Ofen eindringen, während die

aus A1 bis A3 ausströmenden

Luftmassen sich je nach der Größe der Oeffnung mehr oder weniger weit von der

Ofenwand entfernen werden. Diese Düsen sind in geringen Abständen, etwa 10cm von einander auf

den ganzen Umfang des Ofens vertheilt, wie in Figur 20 angedeutet ist.

Auf diese Weise entsteht ein aussteigender Luftstrom, welcher sich doch wenigstens

über den ganzen Querschnitt der Schmelzmasse (vgl. Figur 21) ein gut Theil

gleichmäßiger erstreckt als der in Figur 18

veranschaulichte. Diese Einrichtung kann nur in jeder Beziehung günstig auf den

Betrieb einwirken und ist jedenfalls als der Anfang einer Verbesserung in dieser

Richtung zu betrachten.

Lawrence gibt uns zwar keine näheren Betriebsresultate mit

seinem Cupolofen, sagt aber Folgendes: „Man erspart ein Drittel an Zeit

und ein Viertel an Brennmaterial im Vergleich mit den gewöhnlichen Cupolofen.

Man braucht weniger Pressung und in Folge dessen weniger Kraft. Die

gleichförmige Schmelzung liefert einen Guß von besserer Qualität bezüglich der

Marke des aufgegebenen Eisens. Ansammlung von festen Massen an der Ofenwand wird

vermieden und der Cupolofen ist leichter zum Guß herzurichten, zu besetzen und

hält länger. Die Herstellungskosten dieses Cupolofens sind nur wenig höher als

diejenigen eines Ofens nach altem System.“

Daß dieses System noch einer bedeutenden Vervollkommnung fähig ist, liegt auf der

Hand, und wird Referent dieses Journals in einem spätern Artikel darauf

zurückkommen.

II

Textabbildung Bd. 224, S. 404

III

Textabbildung Bd. 224, S. 404

Tafeln