| Titel: | Neue Dampfkesselanlage von R. Bergreen in Hamburg. |

| Fundstelle: | Band 224, Jahrgang 1877, Nr. , S. 476 |

| Download: | XML |

Neue Dampfkesselanlage von R. Bergreen in

Hamburg.

Mit Abbildungen auf Taf.

X [a.b/2].

Bergreen's neue Dampfkesselanlage.

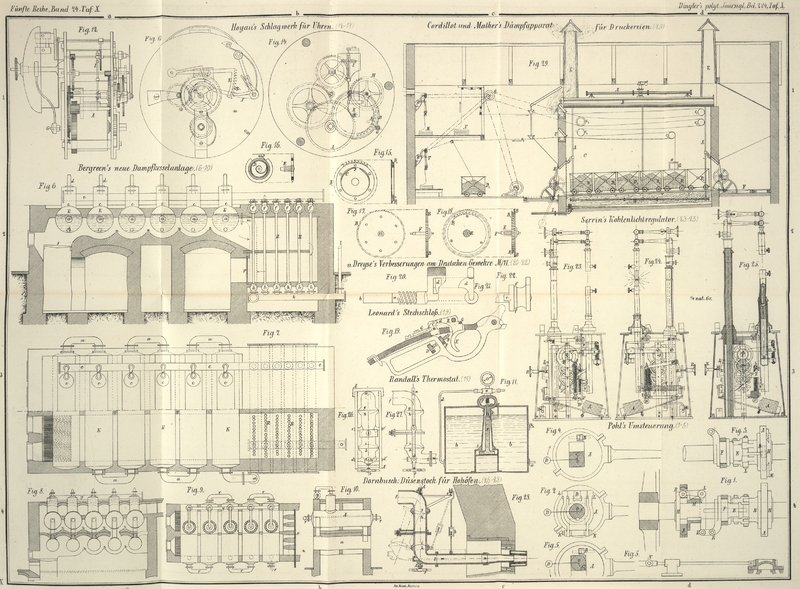

Das in Fig. 6

und 10

dargestellte System eines neuen Dampferzeugers (bayerisches Patent vom 2. November

1875) besitzt die Eigenthümlichkeit, daß, während man sonst bei großem

Dampfverbrauch einen einzigen Kessel von verhältnißmäßig großen Dimensionen anlegte,

hier nach diesem System nur kleine Dampfkessel von verhältnißmäßig geringen

Dimensionen in beliebiger, dem Dampfverbrauch entsprechender Anzahl an einander

gereiht werden. Man erreicht durch diese Anordnung kleiner Generatoren nicht nur

bessere Ausnutzung des Brennmaterials, sondern ermöglicht auch die Anwendung höher

gespannter Dämpfe, ohne dabei die Blechstärken der einzelnen Kesselelemente zu groß

nehmen zu müssen.

Außer dieser Eigenthümlichkeit der Zerlegung eines großen Dampfgenerators in eine

Anzahl kleiner Kesselelemente besitzt dieses System jedoch noch eine andere in der

Anordnung eines Systems von engen Röhren am Ende des Feuercanals, so daß die in

denselben befindlichen dünnen Flüssigkeitssäulen am geeignetsten zur Aufnahme der

letzten Wärmeeinheiten der Feuergase sind. Sämmtliche Kesselelemente sind durch

Röhren derartig verbunden, daß sie eine continuirliche Schlange bilden, deren Ende

sich an das oben erwähnte Röhrensystem anschließt, so daß die Wasserräume

sämmtlicher Elemente mit einander in Verbindung stehen.

In Fig. 6 und

7 sind die

einzelnen Kesselelemente mit K bezeichnet. Dieselben

haben jedes ihren Dom c, von welchem die erzeugten

Dämpfe durch die zweifach gekrümmten Röhren d in das

gemeinschaftliche Sammelrohr e geleitet werden. Die

Kessel K sind mit einander schlangenförmig durch die

Rohrstutzen a verbunden, und der letzte dieser Kessel

K steht durch den Stutzen m mit dem Röhrensystem R in Verbindung.

Letzteres besteht im Wesentlichen aus einer Anzahl horizontaler, parallel liegender,

weiter Rohre h und f. Je

zwei der correspondirenden Rohre h und f sind durch eine Anzahl von Röhren geringen

Querschnittes verbunden und eine Reihe Rohrstutzen g

leitet den aus dem Rohrsystem entwickelten Dampf in das gemeinschaftliche Sammelrohr

e. Aehnliche Stutzen verbinden die unten liegenden

Rohre h mit dem Speiserohr kl.

Der Rost s zieht sich vorn und theilweise unter der

ganzen Breite des Kessels hin. Auf diese Weise erreicht man eine ziemlich große

breite Rostfläche bei geringer Tiefe, und geht der Zug von dort unter sämmtliche

Kessel vorbei, jedoch mit stetig verengtem Querschnitt, wie in der Zeichnung zu

sehen. Gleichzeitig beim Passiren des Feuerzuges werden die verschiedenen

Verbrennungsgase mit der Luft durch die feuerbrückenartig hervorstehenden Vorsprünge

n wiederholt gemischt und dadurch eine energischere

Verbrennung erzeugt. Schließlich erreichen die Feuergase, wie die Pfeile auf der

Zeichnung angeben, schon bedeutend abgekühlt, das Rohrsystem R. und gehen von da entweder durch den mit einem Schieber verschließbaren

Canal p in den Fuchs, oder sie gehen noch einmal

unterhalb des Speiserohres k zurück und dann in den

Fuchs.

Wenn die Kessel K breit sind, so stützen sie sich in der

Mitte auf eine gemauerte Zunge q, welche in diesem Falle

gleichzeitig die mittlere Naht mit den Nieten etc. vor dem Verbrennen schützt.

Ueberhaupt liegen die Kessel bei ihren geringen Dimensionen so, daß die einzig nur

vorkommende Längsnietnaht oben, also außerhalb des Feuers liegt, während bei längern

Kesseln die etwa vorkommende Quernietnaht durch die Zunge q geschützt wird.

Die Speisung des Kessels geschieht, wie bereits erwähnt, durch das Rohr l und k, und da nun der

Strom des heißen Wassers nach der ganzen Bauart der Anlage von vorn nach hinten, der

des kalten Speisewassers von hinten nach vorn gehen wird, so haben wir hier die best

durchgeführte Gegenströmung, welche zu wünschen ist. Ein Ansammeln von Kesselstein

in schädlicher Weise wird daher wohl nur spärlich stattfinden können, und selbst an

den Stellen, wo es am ehesten möglich wäre, nämlich in dem Rohrsystem, ist die

Entfernung sehr leicht vorzunehmen. Legt man nämlich (nicht wie in der Zeichnung)

das Sammelrohr e weiter auf die Mauerkante, so kann man

durch Oeffnen der Rohrstutzen g, für welche deshalb die

Flanschenform gewählt ist, leicht zu den vertical stehenden dünnen Rohren gelangen,

um dieselben durch Ausbohren zu reinigen, während man zu den Horizontalrohren h, e, f sehr bequem durch Oeffnung der an ihren Enden befindlichen

Verschlußplatten gelangen kann.

Da viele Dampfkesselbesitzer und Kesselfabrikanten sehr gegen das Rohrsystem

eingenommen sind, so kann man nach demselben Princip, unter Hinweglassung des

Rohrsystemes, die Anordnung so treffen, wie sie in Fig. 8 bis 10 angegeben. In

derselben sind zwei Reihen Kessel über einander angelegt, an Anzahl je nach Bedarf

und je zwei über einander liegende durch zwei senkrechte Rohre verbunden, welche

durch die Röhren r unter einander in Verbindung

stehen.

Der Feuerzug geht, sich nach dem in der ersten Beschreibung erläuterten System

allmälig verengernd, unter die untersten Kessel, dann zurück unter die obersten und

dann über die obern Kessel, einen Theil der Dome derselben erhitzend und den

entwickelnden Dampf trocknend. Sämmtliche Dome stehen durch ein gemeinschaftliches

Sammelrohr y mit einander in Verbindung. Ein

durchbrochener Schieber x (Fig. 9) regulirt den Abzug

der Verbrennungsgase nach dem Schornstein. Die Mischungsbrücken z sind auch hier wie beim vorigen System angewendet.

Durch die schlangenförmige Verbindung der Kesselelemente mit einander und den

Eintritt des Speisewassers am letzten Element bei s ist

eine vollständige Gegenströmung ermöglicht und auch bei dieser Anordnung ohne

Anwendung von Röhren alle Vortheile des Systemes verwirklicht. (Nach dem Bayerischen

Industrie- und Gewerbeblatt, 1877 S. 111.)

C.

Tafeln