| Titel: | Serrin's Kohlenlichtregulator. |

| Fundstelle: | Band 224, Jahrgang 1877, Nr. , S. 495 |

| Download: | XML |

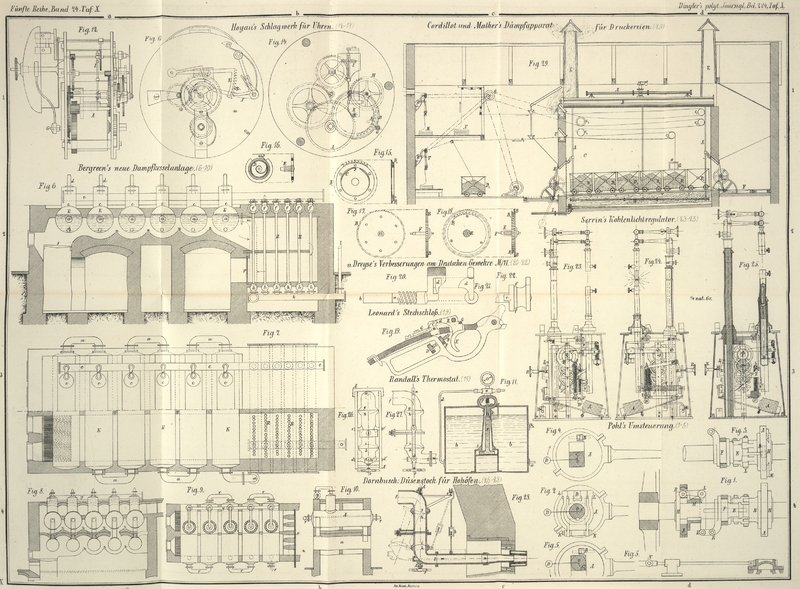

Serrin's Kohlenlichtregulator.

Mit Abbildungen auf Taf.

X [d/2]

Serrin's Kohlenlichtregulator.

Zur Erzeugung des elektrischen Lichtes zwischen den beiden Kohlenspitzen der Lampe

oder des Regulators müssen die Spitzen erst zur Berührung gebracht werden, damit der

elektrische Strom entsteht; dann müssen sie ein wenig von einander entfernt werden,

damit der Lichtbogen sich entwickelt; endlich müssen sie sich in dem Maße, als sie

verbrennen oder durch den elektrischen Strom fortgetragen werden, einander nähern,

damit der Lichtherd stets an derselben Stelle des Raumes bleibt. Serrin's Regulator besorgt alles dies; wenn zufällig die

Kohlen zerbrechen oder sich zu weit von einander entfernen, so werden sie

selbstthätig zur Berührung gebracht und dann in die Entfernung von einander

versetzt, bei welcher das Licht am glänzendsten ist. Die Figuren 23 und 24 zeigen die

Vorder- und Rückansicht; Figur 25 einen Schnitt

durch die Mitte der kürzern Seiten.

Die Kohlen sind mittels Preßschrauben in zwei Kohlenträgern befestigt. Die positive

Spitze wird oberhalb der negativen von einem massiven cylindrischen Stäbe getragen;

an seinem obern Ende ist dieser mit zwei horizontalen Querstäben versehen und trägt

an diesen den Kohlenträger. Der obere Querstab ermöglicht eine Verstellung des Kohlenträgers parallel

zur Zeichenebene mittels einer Stellschraube; der untere Querstab gestattet mittels

eines Excenters und einer Schraube eine Verschiebung der Kohle in einer zur

Zeichenebene normalen Verticalebene; durch beide Stellungen lassen sich die Spitzen

einander genau gegenüber stellen. Zwischen ihnen springt der Flammenbogen über,

welcher beständig in der Höhe einer kleinen Furche an dem massiven Theile des

positiven Kohlenträgers erhalten wird.

Der negative Kohlenträger steckt in einer Röhre, woraus man ihn hervorziehen kann, um

die zufällig abbrechende Kohlensplitter zu entfernen. Eine Preßschraube hält ihn in

seiner Scheide fest.

Der massive Stab des positiven Trägers strebt, durch sein Gewicht niederzugehen; an

seinem untern Ende befindet sich eine Zahnstange, welche in das Rad O eingreift und so beim Niedergehen seine Bewegung auf

das Räderwerk überträgt. Auf der Achse des Rades O sitzt

eine Rolle, deren Halbmesser nur halb so groß wie der des Rades O ist. Diese Rolle überträgt mittels einer über eine

Leitrolle laufenden Vaucanson'schen Kette die Bewegung auf den negativen

Kohlenträger, an dem die Kette befestigt ist. Da so der negative Träger nur halb so

viel emporsteigt, als der positive sich senkt, so gleicht sich die ungleiche

Abnutzung der Kohlenspitzen aus, welche an der negativen Spitze nur etwa halb so

groß ist wie an der positiven. Das Niedergehen der positiven Spitze wird mittels des

Räderwerkes geregelt, welches in einem Getriebe endet, das zugleich einen

Flügelregulator treibt und ein sternförmiges Schwungrad V, dessen wichtige Aufgabe später erörtert werden wird.

Behufs Erneuerung der Kohlenspitzen hebt man den massiven Stab des positiven

Kohlenträgers, wodurch der negative sich durch sein eigenes Gewicht senkt. Das

Räderwerk bleibt dabei still stehen, weil eine Sperrung am zweiten Rade die Bewegung

verhindert.

Das doppelte Parallelogramm M N P Q, der eiserne Anker

D und Hufeisen-Elektromagnet erhalten die

Kohlenspitzen in der passenden Entfernung. Die Seite M Q

neben dem positiven Träger liegt fest; die horizontalen Seiten M N und P Q können sich aus

ihrer horizontalen Lage entfernen; die Seiten P N sind

vertical und tragen an ihrem untern Ende den Anker D aus

weichem Eisen. Die Wirkung der Schwere auf das Parallelogramm ist durch zwei

Spiralfedern a b und c d

aufgehoben; c d ist an der untern horizontalen Seite

befestigt, oben aber an einem Vorsprunge eines festen Rahmenstückes; a b sitzt unten an der beweglichen verticalen

Parallelseite und oben an einem Winkelhebel K L b, auf

dessen Arm K eine Stellschraube R wirkt. Der Anker D wird vom Elektromagnet angezogen,

während der Strom geschlossen ist; mit der Stromstärke wechselt die Stärke der

Anziehung.

Der positive Zuführungsdraht der magneto-elektrischen Maschine endet an einer

Klemme am Gestell; der Strom geht durch den obern Kohlenträger durch den Lichtbogen

zum untern, durch den isolirten Draht S (Fig. 24) nach dem

Elektromagnet und aus diesem nach der den negativen Zuführungsdraht der Maschine

aufnehmenden Klemme.

Die Röhre des negativen Trägers ist mit der beweglichen parallelen

Parallelogrammseite verbunden. Auf diese wirken, einander entgegen, das eigene

Gewicht und die Spannfedern. Im gegebenen Momente zieht der Elektromagnet den Anker

D an, überwindet die Wirkung der Federn und senkt

das Parallelogramm. Bei der Schwächung des Stromes bekommen die Federn wieder die

Oberhand und heben das Parallelogramm; im erstern Falle geht die negative Spitze

herab, im andern in die Höhe. Die bewegliche verticale Parallelogrammseite trägt ein

Winkelstück E (Fig. 23 und 25), desse

Spitzen zwischen die Strahlen des Schwungrades V

hineintreten und so die Bewegung des Räderwerkes und der Zahnstange hemmen kann. Die

Senkung des Parallelogramms legt die Spitze ein und hemmt dadurch die Zahnstange;

die Hebung entfernt sie aus dem Schwungrade und läßt die Zahnstange frei, so daß sie

die negative Spitze heben kann. Mittels der Schraube R

regulirt man die Spannung der Feder a b und den Abstand

des Ankers vom Elektromagnete, bis man die Parallelogrammstellung erreicht hat, bei

welcher das Licht am hellsten ist.

Setzt man die Spitzen ein, ohne daß Strom da ist, so nähern sie sich bis zur

Berührung und senken sich dann beide gemeinschaftlich; mit der negativen senkt sich

das Parallelogramm und E legt sich in V ein. Wird nun der Strom gegeben, so senkt der

Elektromagnet die untere Spitze ein wenig und der Lichtbogen entsteht nun zwischen

beiden Spitzen. Wie der Strom durch die Abnutzung der Spitzen schwächer wird, läßt

der Elektromagnet nach, und das Parallelogramm steigt empor. Dann spielt dasselbe

unter der wechselnden Wirkung des Elektromagnetes und der Federn, hemmt das

Schwungrad V und läßt es wieder frei; die Zahnstange

senkt und hebt sich abwechseld nach Bedarf. (Nach der Revue industrielle, Mai 1876 S.

182.)

E—e.

Tafeln