| Titel: | Talford Macneill's Mariott-Barometer. |

| Fundstelle: | Band 224, Jahrgang 1877, Nr. , S. 498 |

| Download: | XML |

Talford Macneill's Mariott-Barometer.

Mit Abbildungen auf Taf.

XI [d/2]

Macneill's Mariotte-Barometer.

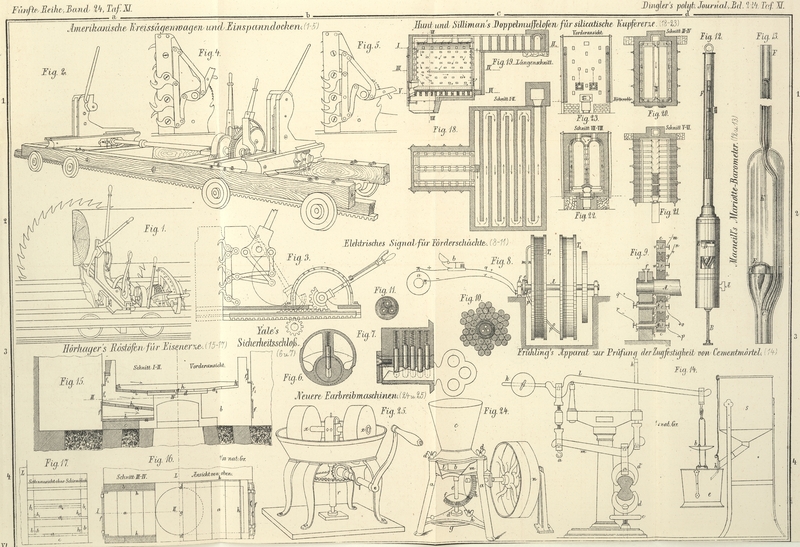

Figur 12

stellt dieses auf dem Mariotte'schen Gesetz beruhende Barometer in der Totalansicht,

Figur 13

die Hauptorgane desselben nach einem größern Maßstabe im Durchschnitte dar. Eine an

beiden Enden offene Glasröhre C F tritt von oben in die

cylindrische Glaskammer K und erstreckt sich bis in die

Nähe des untern Endes derselben. Letzteres ist mit einer Fassung versehen, an welche

ein mit Quecksilber gefüllter Beutel aus Handschuhleder, dessen Hals durch einen

Hahn verschließbar ist, luftdicht geschraubt werden kann. Ein Ueberzug von Hartgummi

schützt die Glaskammer gegen jede äußere Einwirkung der Wärme. Das ganze Instrument

aber, dessen Länge ungefähr 370mm beträgt, ist von einem Messinggehäuse umschlossen, welches

behufs der Beobachtung des Quecksilberstandes an den betreffenden Stellen

durchbrochen ist. Mit Hilfe der durch den Boden des Gehäuses tretenden Schraube B kann man auf den ledernen Behälter einen Druck

ausüben, welcher bei geöffnetem Hahn A das Quecksilber

in die Kammer K hinauftreibt. In dem Augenblicke, wo

dasselbe die Mündung C der Glasröhre erreicht, ist die

in K enthaltene Luft von der äußeren Atmosphäre

abgesperrt, um von nun an bei fortgesetzter Drehung der Schraube durch das

aufsteigende Quecksilber verdichtet zu werden. Die Spannkraft der verdichteten Luft

treibt das Quecksilber nach Maßgabe des Mariotte'schen Gesetzes die Glasröhre CF hinauf. Man hält mit der Verdichtung ein, sobald der

Quecksilberspiegel ein Diaphragma D aus Hartgummi,

welches die Grenze der Volumverminderung der eingeschlossenen Luft bezeichnet,

erreicht hat. Die in diesem Diaphragma angebrachte runde Oeffnung erfüllt zugleich

den Zweck, den Einfluß der Capillardepression in ähnlichem Sinne wie bei dem

Heberbarometer auszugleichen.

Bezeichnet H den Stand des

gewöhnlichen Barometers zur Zeit der Beobachtung, V das Volum der die Kammer K bis zur Mündung C

füllenden Luft von der Dichtigkeit der äußern Atmosphäre, v das durch Verdichtung verminderte Volum und

h die dieser

Verdichtung entsprechende Höhe der Quecksilbersäule in CF, so besteht die Relation V : υ = H + h : H, woraus

H = υ / V -

υ h; und umgekehrt ist h = V - υ / υ H.

Man findet demnach den Stand H des gewöhnlichen Barometers, indem man die

am Mariotte-Barometer beobachtete Höhe h mit dem constanten Factor υ/V - υ multiplicirt. Für υ =

½ V wäre h = H. Da es sich

jedoch hier um die Construction eines verkürzten Barometers handelt, so ist das

Volumverhältniß demgemäß zu modificiren. Für υ =

⅔ V würde h = ½ H

ausfallen. Inzwischen ist es bei Anfertigung solcher Barometer nicht nothwendig, das

Volum der Luftkammer im Voraus genau festzusetzen und ein bestimmtes, für alle

Instrumente giltiges Volumverhältniß zu Grunde zu legen, sondern jedes Instrument

erhält seine eigene, nach einem Normalbarometer berechnete Scale.

Beim Gebrauch ist folgendes zu beachten. Zunächst muß alles vermieden werden, was

eine Temperaturdifferenz zwischen der in der Kammer K

eingeschlossenen Luft und der äußeren Luft veranlassen könnte. Nachdem das

Instrument an einem schattigen Ort aufgehängt ist, öffnet man den Hahn A und treibt das Quecksilber durch Drehung der Schraube

B in die Luftkammer, bis die Quecksilberkuppe

oberhalb des Diaphragmas D zum Vorschein kommt und ihr

oberster Gipfel mit der obern, den Nullpunkt der Scale bildenden Kante des Schlitzes

E in gleiches Niveau gelangt. Dann schließt man den

Hahn A und stellt die untere Kante des bei F angebrachten Nonius ins Niveau der obern

Quecksilberkuppe, notirt den Stand der Quecksilbersäule und nimmt schließlich die

bei andern Barometern gebräuchlichen Correctionen rücksichtlich der

Beobachtungsfehler und Temperatur vor. Nach Beendigung der Beobachtung öffnet man

den Hahn A. und läßt das Quecksilber in den Beutel

zurückfließen, bis sein Spiegel etwas unter die Mündung C der Glasröhre sich gesenkt hat.

Die Vergleichung eines Marotte-Barometers mit einem Normalbarometer ergab aus

22 Beobachtungen folgende Abweichung:

mm

Maximum

+1,78

Minimum

-0,25

Mittel

+0,76.

Nach Anbringung einer Correction von -0,76 liegt also der

mögliche Beobachtungsfehler innerhalb ± 1mm. (Nach dem Engineering, April 1877 S.

315.)

A. P.

Tafeln