| Titel: | Röstofen für Eisenerze; von J. Hörhager. |

| Fundstelle: | Band 224, Jahrgang 1877, Nr. , S. 509 |

| Download: | XML |

Röstofen für Eisenerze; von J. Hörhager.

Mit Abbildungen auf Taf.

XI [a/3].

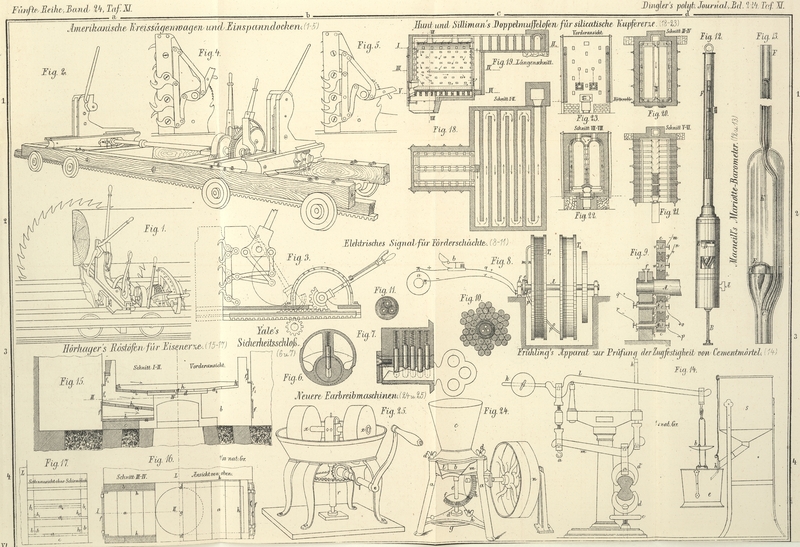

Hörhager's Röstofen für Eisenerze.

Jos. Hörhager zu Bundschuh bei Mauterndorf (Salzburg) hat

kürzlich (in der Oesterreichischen Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen,

1877 S. 179) ein recht praktisches Verfahren für kleinen Betrieb angegeben, die bei

offener Gicht gewöhnlich unbenutzt bleibenden Hohofengase, welche man über der

Gichtöffnung brennen sieht, zum Rösten bezieh. Trocknen und Vorwärmen der Erzgichten

zu verwenden. Zu diesem Zwecke wird auf dem Hohofen ein kleiner Röstofen (Fig. 15 bis

17) so

aufgestellt, daß die ins Freie brennenden Gase das Erz vor dem Aufgeben von mehrern

Seiten umspülen. Auf zwei einander diametral gegenüber stehenden Seiten der

Gichtöffnung befindet sich je ein massiv aus Ziegelsteinen gemauertes Fundament c, welches das Mauerwerk des Kernschachtes nicht

überdeckt. Auf c liegen die bis zur Gichtöffnung

vorspringenden gußeisernen Platten a, welche die

ebenfalls aus Ziegelsteinen aufgeführten Pfeilerchen b

tragen; letztere dienen ihrerseits wieder als Unterlage für die Platten a1, auf welchen die

Pfeilerchen b1, ruhen.

Das Ganze wird durch die Platten a2 bedeckt, welche außerdem auf den an beiden Enden

unterstützten Platten d ruhen und die Gichtöffnung bis

auf den schmalen Schlitz g überdecken. Auf diese Weise

werden sechs Etagen hergestellt, drei zu jeder Seite der Gichtöffnung. Die

entweichenden brennenden Hohofengase werden dadurch gezwungen, die Platten a, a1 und a2 theils von einer, theils von beiden Seiten zu

belecken. Zum Reguliren der die Zwischenräume der Etagen durchströmenden Gase dienen die Fallthüren

f bis f2, sowie eine mit Handgriff versehene Platte, durch

welche der Schlitz g nach Belieben bedeckt werden

kann.

Die auf den Hohofen geförderten Erze werden durch die Fallthüren auf die

verschiedenen Etagen gebracht und dort ausgebreitet. Jede Etage faßt eine Gicht.

Hierbei dienen die Fallthüren gleichzeitig zum Schutz der Arbeiter gegen die

andringende Flamme. Sind die Gichten im Hohofen so tief gesunken, daß er wieder

gefüllt werden soll, so gibt man zuerst die Kohlen oder Kokes auf und entleert dann

eine der Etagen, indem man das darauf befindliche Erz in der Richtung der in Figur 15

eingezeichneten Pfeile in den Ofen stößt. Dies geschieht mit eisernen Krätzern, die

man durch die Fallthüren einbringt. Die seillich aufgestellten Platten h und h1 dienen zum Schutz des Mauerwerkes beim Füllen und

Entleeren der Etagen. Ist eine Etage frei, so wird sie gleich wieder mit einer

frischen Erzgicht belegt.

In Bundschuh, wo dieses Verfahren zuerst eingeführt worden ist, will Hörhager dadurch eine Brennmaterialersparniß von 10 Proc.

erzielt haben, bei einer um 15 Proc. erhöhten Tagesproduction. Der dortige Ofen wird

mit Holzkohlen betrieben, verarbeitet eine bei 40 Proc. Eisen und 20 Proc. Wasser

enthaltende Beschickung, in welcher sich 42 Proc. arme, mulmige Brauneisensteine

befinden. Das Gewicht einer Erzgicht ist 224k, und wöchentlich werden etwa 56 000k Roheisen

abgestochen.

—r.

Tafeln