| Titel: | Zwei Farbreibmaschinen neuerer Construction. |

| Fundstelle: | Band 224, Jahrgang 1877, Nr. , S. 540 |

| Download: | XML |

Zwei Farbreibmaschinen neuerer

Construction.

Mit Abbildungen auf Taf.

XI [b.c/4].

Zwei Farbreibmaschinen neuerer Construction.

Die bei Besprechung des Chromgrüns für Baumwolldruck empfohlene trichterförmige,

ursprünglich nur für Oelfarben bestimmte Farbreibmaschine (1874 211 387), wie sie Pabst und

Lambrecht in Nürnberg und Wilh. Stierle in Heilbronn anfertigen, hat sich seitdem in den Druckfabriken

immer mehr Eingang verschafft. Da bei jener Gelegenheit eine eingehende Beschreibung

dieser Maschine sich nicht in den Rahmen der Abhandlung fügte, so mag dieselbe

jetzt, wo eine neue Art solcher Apparate zum Vorschein kommt, nachgeholt werden.

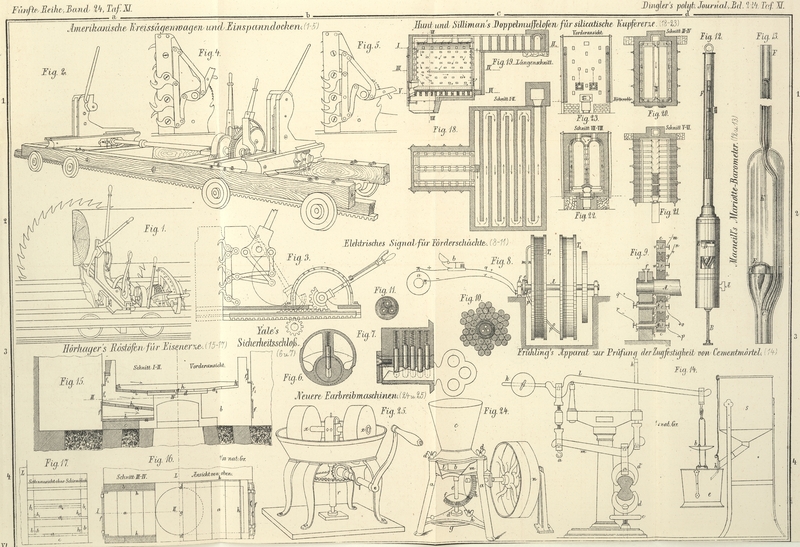

Das Gestell der ersteren Maschine Figur 24 besteht aus

einem eisernen Dreifuß, welcher mittels dreier Schrauben auf einem Tisch wie bei

Handbetrieb, oder auf dem Fußboden wie bei Maschinenbetrieb befestigt ist. Im

Mittelpunkt der die drei Füße a verbindenden Platte

befindet sich eine Oeffnung für die senkrechte, durch die Zahnräder f und k drehbare Spindel e. Das untere Ende derselben ruht auf dem Hebel g, während das obere Ende die Reibplatte b trägt, deren untere Seite durchwegs, deren obere

Seite nur am äußern Rande eine ebene Fläche vorstellt so zwar, daß sie in der Mitte

schwach convex ist, daß jedoch die Wölbung gegen die Peripherie der Scheibe in eine

vollkommen ebene, glatte Fläche, die eigentliche Reibfläche, verläuft. Mittels der

Flügelschrauben d wird der conische, oben und unten

offene Farbbehälter c auf das Gestell festgeschraubt;

derselbe endigt auf seiner untern Seite in einem horizontalen Ring, welcher genau

auf jene Reibfläche paßt. Die Farbe wird von oben in den Behälter zugegeben, der

gewölbte Theil der drehbaren Scheibe b bildet den Boden

des Behälters, und die Farbe wird um so feiner zerrieben, je fester die Schraube h angezogen wird, d. h. je stärker die auf dem Hebel g ruhende Spindel e und mit

ihr die Platte b gegen jenen horizontalen ringförmigen

Ansatz des Behälters c angedrückt wird. Setzt man nun

die Maschine in Bewegung, so zieht sich die zu reibende Farbe nach unten gegen und

zwischen die beiden Reibflächen, zwischen den feststehenden obern und den sich

drehenden untern Ring. Dieselbe rotirende Bewegung zwingt auch die gemahlene Farbe

gegen und über die Peripherie der beiden Reibflächen hinaus, von wo sie, durch einen

sich federnden, metallischen Abstreicher l aufgefangen,

in die Weißblechrinne m und von hier in ein beliebiges

untergestelltes Gefäß niederfallen muß. Um auch die gröbern Theile einer Farbe

zwischen die beiden Reibflächen zu führen, so verläuft der convexe Theil der Scheibe

b nicht glatt gegen den äußern flachen Theil

derselben, sondern in einer Reihe kurzer radialer Furchen, in welchen etwaige

Knollen und Klümpchen sich fangen, und für den eigentlichen Eintritt zwischen die

beiden Reibflächen verarbeitet werden.

Die Mahlung, welche diese Maschine liefert, ist eine sehr feine und sogar bei den

kleinern Ausführungen, welche nicht für Maschinenbetrieb, sondern nur für

Handbetrieb mittels Kurbel und Schwungrad oder auch ohne letzteres verfertigt sind,

eine verhältnißmäßig rasche und wenig Kraft erfordernde. Sie gelingt bei allen

Farben von einem gewissen zähen Zusammenhalt, wie Chromgrün (zuerst mit dem Glycerin

allein, dann nochmals mit der Blutalbuminlösung gerieben), Albuminorange,

Küpenreserve; sie läßt sich aber nicht ausführen mit pulverförmigen Substanzen, ob

sie trocken, oder, wie der Indigo, mit Wasser angerührt in Verwendung kommen.

Die im Moniteur de la Teinture, 1876 S. 272 vorgeführte

neuere, ebenfalls aus einer andern Branche herübergenommene, für den Gebrauch der

Färbereien hergerichtete Farbmühle hat den Vortheil, daß sie auch für trockne und

mit Wasser angerührte Pulverfarben verwendbar ist. Die Construction ist einfach, und

aus Figur 25

leicht die Aehnlichkeit

mit dem bekannten Kollergang ersichtlich. Die mit Eisen beschlagenen verticalen

Mahlsteine, welche bei der kleinsten Ausführung eine Dicke von 11 cm und einen

Durchmesser von 33 cm

haben, führen in dem Mahlkasten, dessen Durchmesser 60 cm beträgt, eine zweifache Bewegung aus,

sie drehen sich in Folge der Kurbelbewegung um die senkrechte Spindel r und in Folge der Reibung am Boden des Kastens um ihre

gemeinsame horizontale Achse xx und zerdrücken so die ihnen von den Spateln fortwährend auf ihrem

Weg vorgelegte Farbe in ein feines Pulver oder in einen zarten Teig. Die Maschine

verarbeitet auch die härtesten Pulver, und zwar ohne Geräusch, ohne Stoßen und ohne

Stauben.

Ki.

Tafeln