| Titel: | Verbesserungen bei der Erzaufbereitung in Przibram. |

| Fundstelle: | Band 224, Jahrgang 1877, Nr. , S. 600 |

| Download: | XML |

Verbesserungen bei der Erzaufbereitung in

Przibram.

Mit Abbildungen auf Taf.

XIII [a.b/1].

Verbesserungen bei der Erzaufbereitung in Przibram.

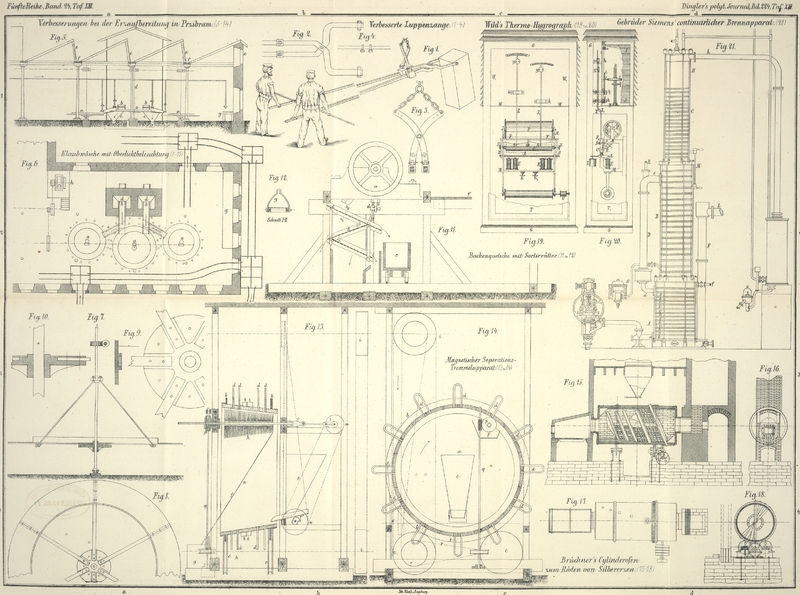

1. Klaubwäsche mit Oberlichtbeleuchtung (Fig. 5 bis 10). In dieser Wäsche

wird das Klaubgut über 22 bis 64mm in zwei Sorten zurückgehalten und ausgeklaubt, das Korn unter

22mm geht in eine tiefere Etage

zu weiterer Behandlung in Siebtrommel und Setzsieben. Es sind a drei rotirende Tische; der mittlere für gröberes Stuffwerk hat 4m,4, die äußern 3m, 8 Durchmesser. Die

Details dieser Tische sind in Fig. 7 bis 10 zu ersehen. Auf einer

schmiedeisernen Welle ist eine gußeiserne Rosette für 6 schmiedeiserne Arme

befestigt, an denen die gelochten gußeisernen Tischplatten angeschraubt sind. Die

Löcher von 10mm

Durchmesser erweitern sich mäßig nach unten und führen Sand und Sprengwasser in die

Rinnen, welche zu den unterhalb stehenden Siebtrommeln führen. Die Tische machen 1

Umgang in 3 Minuten. — b sind Läuterrinnen, mit

zwei über einander liegenden gußeisernen Sieben versehen, von denen das obere 32mm, das untere 22mm Lochung hat. Das

gröbere Korn geht auf den mittlern, das feinere Korn von 22mm abwärts auf die seitlichen

Tische. Unterhalb der 22mm-Siebe ist ein Spitzkasten c

über der nach den Siebtrommeln abwärts führenden Rinne angebracht. Das Korn unter

22mm gelangt in

die Kästen c und aus diesen mit dem Waschwasser in die

Siebe. Es sind ferner d Vorrathskästen, in welche vom

Schacht und von der Vorrathshalde gefördert werden kann; e die Oberlichte, f Rinnen für Regenwasser,

das durch die hohlen Säulen in die Transportrinnen geht; g Sortirtische; h ein Backenquetschwerk.

2. Backenquetsche mit Sortirrätter (Fig. 11 und 12). Beim

Zerkleinern der Przibramer „Wände“ mit der Backenquetsche

fallen gegen 30 Proc. an kleinem Korn, nämlich 16 Proc. Graupen, 10 Proc. Gries, 4

Proc. Mehl, und es empfiehlt sich, diese Gattungen sofort abzusieben und zu

sortiren. Bei reichen Zeugen werden aus den Graupen alsdann die Erze durch

Siebsetzen ausgezogen und der Rest durch Walzen oder Pochstempel weiter zerkleinert.

Gries und Mehl werden gleichfalls, doch getrennt, siebgesetzt. In den Figuren 11 und

12

bezeichnet a. die Backenquetsche; b die Rätter mit drei Sieben von 22mm (oben), 9mm (in der Mitte) und 3mm Lochweite (unten);

c Achse des Rätters, bestehend in einem durch das

Holzgerüst gehenden Schraubenbolzen; d Aufhängung des

Rätters am Keil der Excenterstange mittels des Bügels g.

Die Breite des Siebes beträgt etwa 450mm, der Hub des Rätters 80mm (gleich der

doppelten Excentricität), die Neigung der Siebe 28°. Bei mangelnder Höhe kann

man die beiden untern Siebe in einen Rahmen legen. Die Siebe haben 10cm hohe Seitenbleche.

Endlich bezeichnen noch e den Erzhund und f die Vorrathsbühne. Bei geeigneter Anordnung kann das

noch auszuklaubende Stuffwerk direct auf einen rotirenden oder auf einen Klaubtisch

mit Band ohne Ende (*1877 223 300) geschüttet werden. (An

Stelle des Rätters hat man hinter den Backenbrechern auch bereits Siebtrommeln angebracht,

welche ihre Bewegung in geeigneter Weise durch den Brecher selbst erhalten. Der

Ref.)

3. Magnetischer Separationstrommelapparat (Fig. 13 und 14). Dieser

Apparat wird zu Przibram angewendet, um Zinkblende von Spatheisenstein zu trennen.

Man zerkleinert den blendigen Spath auf 1mm,5 Korn, glüht die Masse in einem

Flammofen ½ bis ¾ Stunden lang und führt dadurch das kohlensaure Eisen

in Oxydoxydul über, um es sodann mit Magneten auszuziehen. In den Figuren 13 und 14 bedeutet

a eine Trommel von 26 bis 32mm starken Bretern (sie macht 6 bis

8 Umgänge in der Minute); b Frictionsringe, mit

Winkeleisen am Trommelumfange befestigt, aus 13mm starkem Eisen; c Frictionsrollen; d 48 Hufeisenmagnete in 4

Verticalebenen befestigt; e Fülltrichter mit Prellschuh;

f Austragrinne für Eisenoxydoxydul; g Gefäß für letzteres; h

Raum für die retractorischen Theile; i Antriebsscheibe;

k Bürste von 20cm äußerem Durchmesser zum Abstreifen der

magnetischen Theilchen, hin und her bewegt durch die Wellenkröpfung 1 mittels der

Scheiben m und n; o eine Büchse, in welcher sich das rückwärtige runde

Ende der Bürstenwelle zwischen zwei Stiften neben der hin- und hergehenden

Bewegung um sich selbst dreht; p Schnecke und

Schneckenrad, um die Rotation der Bürste zu erzielen, deren Welle hier mit

quadratischem Querschnitt durch den Zapfen des Schneckenrades geht und dadurch

mitgenommen wird; q Schneckenwelle, durch die Schnur r bethätigt. Die Magnete haben 31cm,5 Schenkellänge und 32 ×

13mm

Schenkelquerschnitt; der Abstand der Schenkel ist 52mm und der Preis für das Stück 4,70 fl.

ö. W. (bei Mechaniker Spitra in Prag). Der Kraftbedarf

des Apparates beträgt nach Schätzung 0e,1, das Aufbringen in der Stunde 100k bei Anwendung von

1mm,5-Gries. Der ganze Apparat kostet 300 bis 350 fl. ö. W.

Versuche durch Ausziehen der attractorischen Theile mit Hand ergaben, daß das

Resultat der Handseparation mit der Leistung des Apparates übereinstimmt. (Zu

bemerken wäre nur noch, daß die hin- und hergehende Bewegung der Bürste

vielleicht noch einfacher durch eine Feder erfolgen könnte, die sich gegen eine

flachgezahnte Scheibe legt; letztere dreht sich mit der Welle selbst um und drückt

durch die Zahnung die Feder zusammen, resp. läßt sie frei. In dieser Weise ist z. B.

bei den jetzt mehrfach angekündigten Magnet Sortirmaschinen für Eisen- und

Metallspäne der Bürste neben der rotirenden auch noch die vorhandene hin- und

hergehende Bewegung ertheilt. Der Ref.) (Nach der österreichischen Zeitschrift für

Berg- und Hüttenwesen, 1877 S. 38.)

F. B.

Tafeln