| Titel: | Wild's Thermo-Hygrograph; von Hasler und Escher in Bern. |

| Fundstelle: | Band 224, Jahrgang 1877, Nr. , S. 610 |

| Download: | XML |

Wild's Thermo-Hygrograph; von Hasler und Escher in Bern.

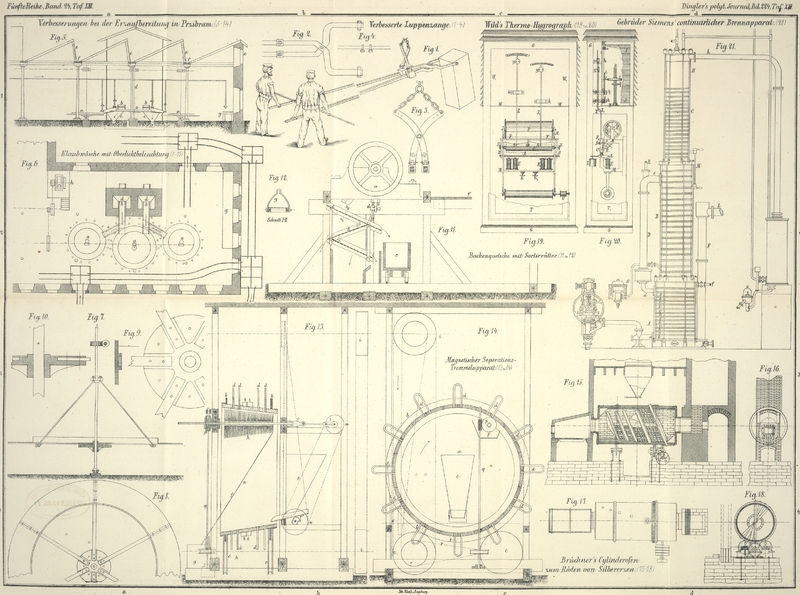

Mit Abbildungen auf Taf.

XIII [c d/1]

Wild's Thermo-Hygrograph.

Der nach Carl's

Repertorium für Experimentalphysik, 1876 S. 539 hier

beschriebene Thermo-Hygrograph ist nach dem von Dr. H. Wild eingeführten System der dritte

Apparat, welcher zu einer vollständigen Serie von Registririnstrumenten einer

meteorologischen Station gehört (vgl. * 1875 218 299). Da

sowohl das Thermometer als das Hygrometer die gleiche Aufstellungsweise erfordern,

so sind beide zu einem Instrumente vereinigt worden. Solche

Thermo-Hygrographen sind seit einer Reihe von Jahren in der

Telegraphenwerkstätte von Hasler und Escher in Bern für nachstehende Stationen ausgeführt

worden: St. Petersburg,

Dorpat, Peking, Washington, Zürich, Moskau, Straßburg, Lissabon, Odessa,

Puy-de-Dome, Perpignan etc.

Zum Betriebe des Thermo-Hygrographen dient die nämliche Batterie von

Zinkkohlen-Elementen, welche auch die Markirapparate der andern

Registririnstrumente in Bewegung setzt. Auch die gleiche Normaluhr, welche von 10 zu

10 Minuten durch ein besonderes Contactwerk den Strom schließt, wird dazu verwendet.

Eine Achse dieses Contactwerkes macht nach jeder Auslösung einen Umgang und berührt

mit einem an derselben befestigten Daumen der Reihe nach drei von einander isolirte

Contactfedern, welche mit den drei Instrumenten (Barograph, Anemo-Ombrograph

und Thermo-Hygrograph) in Verbindung stehen. Die Zeitdauer für jeden der drei

auf einander folgenden Contacte beträgt ungefähr 2 Secunden.

Die Figuren 19

und 20

stellen in 1/10 n. Gr. in Vorder- und Seitenansicht das Doppelinstrument für

Registrirung der Temperatur und der Feuchtigkeit dar. Dasselbe ist im Freien, jedoch

unter einem schützenden Dache aufzustellen und besteht aus den folgenden drei

wesentlichen Theilen: dem Markir- und Schaltapparat, dem Thermometer und dem

Hygrometer.

Der für beide Instrumente gemeinschaftliche Markir- und Schaltapparat befindet

sich in der untern Abtheilung des starken eichenen Aufnahmegehäuses G und ist an dessen Rückwand mit Bolzen festgeschraubt.

Die beiden Markirzeiger Z und Z1, deren Drehungsachsen sich im obern

Raume befinden, reichen in den untern Raum hinab und tragen an ihren Enden die

Markirstifte S und S1. Markirapparat und Zeiger befinden sich demnach in

einem zusammenhängenden Raum, der zum Schutze des Instrumentes gegen

Temperatureinflüsse völlig von außen abgeschlossen ist. Nach vorn ist das Gehäuse in

seiner ganzen Höhe durch eine Thüre T, seitwärts durch

die Thüren T1, welche

bis zu den Jalousien J hinaufreichen, und nach oben und

hinten durch horizontal und vertical liegende Wände W

und W1 von Zinkblech

abgeschlossen. Der Markirapparat hat den Zweck, die beiden in feine Spitzen

auslaufenden Markirstifte bei jeder Stellung der Zeiger ins Papier einzuschlagen und

letzteres jedesmal um ein bestimmtes Intervall vorwärts zu bewegen. Von der

Papierrolle P von 140m Länge und 315mm Breite, welche auf einen Cylinder

aufgeschoben ist, dessen Drehungsachse im Markirgestell M ruhen, wird das Papier zwischen zwei gegen einander federnde

Metallcylinder C und C1 hineingezogen. Unten ist die selbstthätige

Vorrichtung zum Aufwickeln des ablaufenden Papierstreifens angebracht. Mittels einer

auf die Cylinderachse aufgesteckten Schnurrolle U und einem in

der Zeichnung weggelassenen Gewicht, das alle Tage aufzuziehen ist, wird dieses

Aufwinden bewirkt. Zwei seitwärts des Gestelles in Achsen drehbare Winkelhebel H sind unterhalb durch den cylindrischen Anker A und oben durch die Führungsschiene F der Zeiger mit einander verbunden. Der in der

Seitenansicht sichtbare Winkelhebel H trägt den

Schalthaken O, welcher in ein mit 60 Zähnen versehenes

Schaltrad R eingreift, das auf dem Metallcylinder C1 festsitzt. Ein

Gewicht L, am nämlichen Winkelhebel aufgehängt, dient

zum Losreißen des Ankers. Auf einer Querschiene, welche die beiden Seitenplatten des

Markirgestelles mit einander verbindet, sind die beiden Elektromagnete E und E1 aufgeschraubt, deren Enddrähte zu den

Schraubenklemmen K und K1 führen. Wird also der Anker A von den Elektromagneten E und E1 angezogen, so folgen

die beiden Zeiger Z und Z1 der Bewegung der Führungsschiene F, wodurch die Markirspitzen in das Papier eingestochen

werden. Gleichzeitig greift der Schalthaken in einen folgenden Zahn des Schaltrades

ein. Sobald der Strom aufhört, wird der Anker A durch

das Gewicht L losgerissen, die Spitze aus dem Papier

herausgezogen und letzteres um ein der Zahnung entsprechendes Intervall vorwärts

bewegt. In der Mitte der Führungsschiene selbst ist noch ein dritter Markirstift S2 befestigt, welcher

auf dem Papierstreifen eine senkrechte Reihe von Punkten markirt, die als

Normallinie zur Abmessung der Thermometer- und Hygrometercurven dienen.

Als Thermometer ist ein in eine Spirale gewundener Compensationsstreifen aus Stahl

und Messing von 1m

Länge gewählt. Die auf der Blechwand W festgeschraubte

hohle Säule B trägt die verstellbare, horizontal

liegende Thermometerspirale I. In deren äußeres freies

Ende ist in radialer Richtung ein magnetisirter Stahlstift s eingeschraubt, welcher die Bewegung der Spirale auf den Zeiger Z zu übertragen hat. Vor der verticalen Blechwand W1 und hinter derselben

sind zwei Brücken b mit gehärteten Stahlpfannen

angebracht, in welchen sich die in Schneiden auslaufende Stahlachse a. dreht. Die Wand selbst ist so durchbohrt, daß die

Achse sich frei drehen kann, ohne dieselbe zu berühren. Hinter der Blechwand W1 trägt die Achse a. den aus weichem Eisen bestehenden Stift s1, der sich an den

Magnetstift s anlehnt; vor der Wand ist auf der Achse

a der Zeiger Z

befestigt. Wenn der Zeiger Z durch das Laufgewicht g gehörig eingestellt ist, so wird er vermöge der

magnetischen Anziehung der Stifte s und s1 genau den Bewegungen

der Thermometerspirale folgen. Der Markirstift bewegt sich bei zunehmender Wärme von

rechts nach links und gibt für 1° etwa 3mm Ausschlag. Dieser Ausschlag kann durch

Höher- oder Tieferstellen der Thermometerspirale verringert oder vergrößert

werden.

Das Haarhygrometer nach Saussure dient zum Registriren des

Feuchtigkeitsgrades. Aehnliche Brücken b1 wie diejenigen beim Thermometer tragen die Achse

a1 mit

Stahlschneiden, auf welcher der Hygrometerzeiger Z1 befestigt ist. Auf derselben Achse a1 hinter der Blechwand

W1 ist eine leichte

Metalltrommel t mit zwei eingedrehten Nuthen aufgesetzt;

in der vordern Nuth und auf der Trommel befestigt liegt das Hygrometerhaar h. Das andere Ende des etwa 36cm langen, vertical gespannten Haares

liegt in der Nuth einer Metallscheibe (ebenfals an derselben befestigt), welche sich

um eine in der Wand W1

eingeschraubte Achse x beliebig drehen und feststellen

läßt. Ueber die hintere Ruth der Trommel hängt an einem dünnen Seidenfaden ein

kleines Gegengewicht, welches das Haar stets gespannt erhalten soll. Bevor das

Gegengewicht angehängt wird, muß der Zeiger Z1 so durch das Laufgewicht g1 adjustirt werden, daß er in jeder Lage

ruhig stehen bleibt, also vollkommen im Gleichgewicht ist. Das Haar ist so

eingehängt, daß, wenn sich dasselbe durch zunehmende Feuchtigkeit verlängert, die

Markirspitze S1 sich von

rechts nach links bewegt. Durch Drehen des Scheibchens, an welchem das obere Ende

des Haares aufgehängt ist, kann man beim Montiren den Hygrometerzeiger in die der

Feuchtigkeit entsprechende Stellung bringen.

Der Raum, in welchem sich die Thermometerspirale und das Hygrometerhaar befinden, ist

von drei Seiten durch jalousieartige Thüren J

eingeschlossen (in der Seitenansicht sind die Jalousien zu besserm Verständniß

durchbrochen dargestellt); nach oben ist er offen und durch ein Blechdach geschützt,

so daß die Luft ungehindert Zugang findet. Von dem Markirapparat ist er durch die

Blechwände W und W1 getrennt.

Die Abmessung der markirten Curven findet auf gleiche Weise statt, wie es in der

Beschreibung des Barographen (Carl's Repertorium für Experimentalphysik, 1874 S.

296) angedeutet ist.

Dr. G. Hasler.

Tafeln