| Titel: | Ueber Condensationswasser-Ableiter oder sogen. Automaten; von Prof. Hermann Fischer in Hannover. |

| Fundstelle: | Band 225, Jahrgang 1877, S. 21 |

| Download: | XML |

Ueber Condensationswasser-Ableiter oder

sogen. Automaten; von Prof. Hermann

Fischer in Hannover.

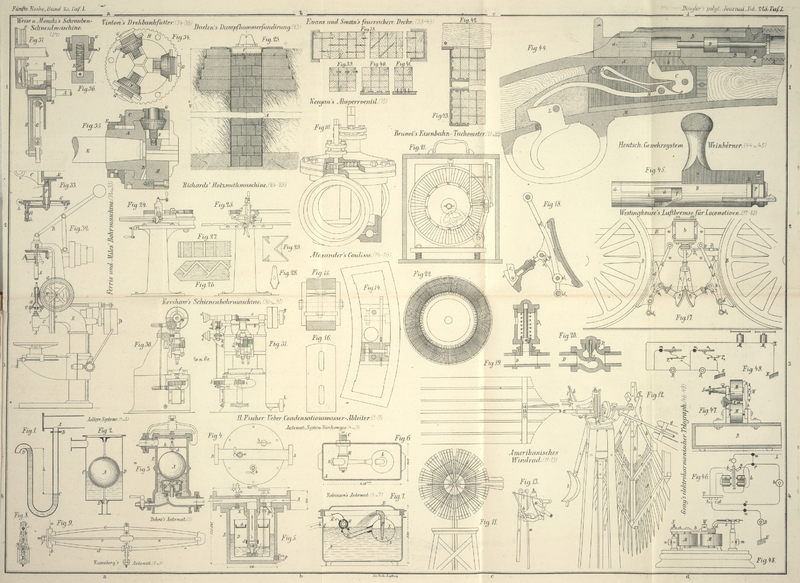

Mit Abbildungen auf Taf.

I [a.b/4].

Fischer, über Condensationswasserableiter oder sogen.

Automaten.

Mit der Anwendung des Wasserdampfes machte sich die Schwierigkeit geltend, das sich

in den Leitungen bildende Condensationswasser zu entfernen. Die Beseitigung des

Wassers, und zwar möglichst sofort nach seiner Bildung, ist aus mehr als einem

Grunde erforderlich. Zunächst bringt das Condensationswasser eine ungleichförmige

Erwärmung und damit eine verschiedene Ausdehnung der Rohrwandung hervor. Wenngleich

es im Entstehen dieselbe Temperatur hat wie der Dampf, so kann es diese nicht lange

behaupten, da die von ihm bespülte Rohrwand fortwährend Wärme absorbirt – bei

Inbetriebssetzung der Rohrleitung – oder doch Wärme abführt, welche dem

Wasser entzogen wird. Eine entsprechende Wärmezufuhr erleidet das Wasser nicht, weshalb, wie erwähnt, die

Wassertemperatur bald unter diejenige des Dampfes sinken wird; mit ihr natürlich die

Temperatur des betreffenden Rohrwandtheiles, gegenüber dem vom Dampf berührten

Rohrwandtheile.

Namentlich dann, wenn eine Dampfleitung abgekühlt und hierauf Dampf in dieselbe

eintritt, zu einer Zeit also, während welcher die Rohrwandungen viel Wärme

absorbiren, sind, da viel Condensationswasser sich bildet und dieses rasch abgekühlt

wird, die Differenzen der Ausdehnungen in der Rohrwand so erheblich, daß die

ruckweise eintretende, gegenseitige Verschiebung der Molecüle der Rohrwand heftiges

Knallen, ja lebhafte Erschütterungen hervorruft.

Außer diesen Erscheinungen, die nur mit aller Vorsicht zu vermeiden sind, wirkt das

sich anhäufende Condensationswasser, namentlich sobald Biegungen oder Ecken im Rohr

vorkommen, in Folge der Reibung des über den Wasserspiegel hinwegströmenden Dampfes,

welche eine entsprechende Wellenbewegung hervorruft, dem sogen, hydraulischem Widder

ähnlich. Die entsprechenden Erschütterungen des Rohres sind weniger kurz, aber um so

zerstörender; das entstehende Geräusch ist dumpfer als das eben erwähnte.

Die Verengung des Rohrquerschnittes ist, den angeführten Unannehmlichkeiten

gegenüber, kaum nennenswerth, obgleich sie an sich auch unangenehm ist.

In Folge der genannten Erschütterungen leiden besonders die Rohrverbindungen. Ist es

doch bekannt, daß in Folge der gewaltsamen, verschiedenen Ausdehnungen bei Beginn

des Dampfeintrittes zahlreiche Verbindungsstellen lecken, während dieselben sich

dicht zeigen, nachdem eine einigermaßen gleichförmige Erwärmung eingetreten ist. Ein

Abreißen von Verbindungsschrauben, Ausbrechen von Flanschen oder Absprengen anderer

Rohrtheile tritt zwar selten ein, wird aber mitunter auch beobachtet.

Es liegen hiernach zwingende Motive für die rasche Entfernung des

Condensationswassers vor. Sie kann stattfinden durch Anbringung einer hinlänglichen

Zahl von Ablaßhähnen an den tiefsten Stellen des Rohres, welche in richtiger Weise

geöffnet werden müssen. Soll hierbei ein gleichzeitiges Entweichen von Dampf

vermieden werden, so muß die Oeffnung der Hähne, der jeweiligen Wasserbildung

entsprechend, genau regulirt werden, d.h. es müssen die Hähne von aufmerksamen und

gewissenhaften Arbeitern überwacht werden. Es bedarf somit wohl keiner weitern

Auseinandersetzung, wie werthvoll Apparate sein werden, welche die genannte

Regulirung selbstthätig und dabei zuverlässig besorgen. Namentlich sind dieselben von

großem Werth für Dampfheizungen, also für solche Anlagen, bei denen die

condensirenden Flächen auf einen großen Raum vertheilt sind. Hier stellt sich das

Reguliren der Wasserabflußhähne durch Menschenhand als so schwierig heraus, daß man

in vielen Fällen vorzieht, die auf das Maximum der Condensation eingestellten

Wasserablaßhähne keiner weitern Regulirung zu unterziehen. Man verliert hierdurch

zwar erhebliche Mengen an Dampf, ist aber sicher, daß die nöthige Abflußöffnung

vorhanden ist, so oft die größere Wasserbildung eintritt.

Wenn eine Dampfleitung in Betrieb genommen wird, ist dieselbe mit Luft gefüllt,

welche zunächst von dem Dampfe vertrieben werden muß. Die Luft ist specifisch

schwerer als der Dampf; sie hat deshalb, wie das Condensationswasser, nach unten zu

entweichen. Es ist also natürlich, daß man die Luft durch dieselbe Oeffnung

entweichen läßt, welche das Wasser benutzen soll. Soll daher die Regulirung der

Oeffnungsweite durch einen selbstthätigen Apparat erfolgen, so ist dieser möglichst

so einzurichten, daß er auch die Luft entweichen läßt. Behufs der Ableitung wird ein

rohrförmiges oder anderes Gefäß unterhalb der Rohrleitung, bezieh. des eigentlichen

Heizkörpers erforderlich sein, in welches sich das gebildete Wasser zunächst

ergießt. Die Aufgabe lautet alsdann, aus diesem Gefäß das Wasser zu entfernen und

zwar in dem Maße, als sich solches ansammelt, ohne dem Dampfe die Möglichkeit zu

einem gleichzeitigen Entweichen zu bieten.

Befindet sich in diesem Gefäß kein Wasser, und ist auch auf irgend eine Weise dafür

gesorgt, daß keine Luft vorhanden ist, so wird in dem Gefäß Dampf sein, von der der

Spannung entsprechenden Temperatur und Dichte. Ergießt sich dagegen Wasser in das

Gefäß, so hat man es hier zunächst mit einer viel schwerern Flüssigkeit zu thun als

vorhin, welche Erscheinung zu unserm Zwecke benutzt werden kann und benutzt wird. Da

die Wände des in Rede stehenden Gefäßes Wärme überführen, da dem Wasser keine Wärme

zugeführt wird, so muß die Temperatur des Wassers sinken. Es ist daher ein Zeichen

für das Vorhandensein von Wasser, wenn die Temperatur des Gefäßes eine niedrigere

wird. Wenn aber, entgegen unserer oben genannten Voraussetzung, daß die Luft auf

irgend eine Weise vorher abgeführt ist, sich eine entsprechende Luftmenge in unserm

Gefäße sammelt, so wird ebenfalls eine Abkühlung des letztern eintreten, da der Luft

nur in dem Maße Wärme zugeführt wird, als die Diffusion es vermittelt. Wird daher

die Abkühlung des Gefäßes, bezieh. dessen Inhaltes, zur Lösung der uns vorliegenden

Aufgabe benutzt, so liegt die Möglichkeit vor, nicht allein das Wasser, sondern auch die Luft

automatisch abführen zu lassen.

Andere Erscheinungen bringt das Ansammeln von Wasser bezieh. Luft nicht hervor; wir

können daher nur die hier genannten unserm Zwecke dienstbar machen. Es liegen in

diesem Sinne zahlreiche Constructionen vor. Wir wollen nur einige, uns zufällig zur

Hand befindliche, hier anführen, um auf Grund derselben die Principien für die

Anordnung derartiger Apparate zu besprechen.

I. Automaten, welche die Aenderung des specifischen Gewichtes

der Gefäßfüllung benutzen.

Continuirlich wirkende Automaten.

1. Unsers Wissens die älteste Verwerthung der in der Ueberschrift genannten

Erscheinung ist die zweischenkliche Röhre Figur 1. Sie ist schon im

Band 3 S. 582 von Prechtl's technologischer Encyklopädie beschrieben und hat sich so

bewährt, daß sie heute in geeigneten Fällen noch Anwendung findet. A bedeutet ein Leitungsrohr, event. den untern Theil

eines Heizapparates; BC stellt das oben mehrfach

erwähnte Gefäß dar; CD = h ist eine Wassersäule, welche den Ueberdruck des Dampfes repräsentirt. So

lange BC mit Dampf gefüllt ist, wird kein Wasser

abfließen; sobald aber, gleichsam auf dem Boden von BC, sich Wasser ansammelt, wird ein entsprechender Additionaldruck in C ausgeübt, welcher das Ueberfließen einer

entsprechenden Wassermenge bei D veranlaßt.

Sofern die Bildung von Condensationswasser continuirlich stattfindet, wird demnach

auch ein ununterbrochener Abfluß vorhanden sein. Thatsächlich ist dies nicht

vollständig der Fall, weil der Dampfdruck schwankt, und hierdurch eine pendelartige

Bewegung der Wassersäule CD hervorgerufen wird.

Die Luft muß hier durch einen besonders zu bedienenden Hahn entfernt werden.

2. An derselben Quelle findet man (S. 584) einen zweiten Automaten beschrieben,

dessen Constructionsprincip ebenfalls noch heute angewendet wird. Es benutzt ohne

weiteres das höhere specifische Gewicht des Wassers gegenüber dem Dampf. Eine

Hohlkugel A (Fig. 2), welche möglichst

leicht sein soll, ist mit dem Wasserablaßventil B

verbunden. Sobald der Wasserspiegel CD

entsprechend steigt, wird die Hohlkugel gehoben und mit ihr der Ventilkegel von B, so daß Wasser abfließen kann. Entweicht mehr Wasser,

als zufließt, so wird der Wasserspiegel CD sinken,

wodurch auch die Austrittsöffnung von B unter Vermittlung von A verkleinert wird. Es bildet sich daher selbstthätig

ein Beharrungszustand heraus.

Der unter 1 beschriebene Automat ist nur für solche Dampfspannungen zulässig,

welche durch eine seitens der örtlichen Verhältnisse erlaubte, mäßige Wasserhöhe

h (Fig. 1) dargestellt

werden können. Die Construction 2 kennt diese Beschränkung nicht; sie gestattet,

ein passendes Verhältniß zwischen dem Auftrieb der Kugel A und der Fläche des Ventiles B

vorausgesetzt, jede Dampfspannung; es muß der Auftrieb des Wassers größer sein

als die Summe aus dem Dampfdruck des Ventiles B und

dem Gewicht der Schwimmkugel nebst Zubehör. Eine Schwimmkugel von 200mm Durchmesser erleidet einen Auftrieb

von etwa 4k; sie wiegt aber,

einschließlich Ventil und Stange, ca. 2k; für das Oeffnen des Ventiles ist also nur eine Kraft von 2k übrig. Bei einem Ueberdruck des

Dampfes von 1at darf daher der äußere

Durchmesser des Ventilkegels einen Durchmesser von höchstens 16mm haben, während der innere

Durchmesser sich auf etwa 12mm

reduciren wird. Wird dagegen Dampf von 5at Ueberdruck verwendet, so berechnet sich der äußere Durchmesser auf

7mm, also der innere Durchmesser

auf höchstens 5mm. Hieraus geht hervor,

daß ein Abflußquerschnitt von einiger Größe eine sehr große Schwimmkugel

erfordert. Um dies zu vermeiden, hat man vielfach die Anwendung von

Doppelsitzventilen und von sogen. Doppelventilen empfohlen (vgl. * 1869 192 8). Die Herstellung und Wartung von derartigen

Ventilanordnungen ist aber eine so schwierige, daß man sie nicht ohne dringende

Gründe anwenden sollte. Shanks (* 1871 201 90) bewegt mittels des Schwimmers einen Schieber

– gewiß ohne viel Glück. Eine anscheinend recht glückliche Anordnung der

hohlen Schwimmkugel mit unter derselben hängendem Ventil zeigt Figur 3. Dieselbe ist

der Fabrik von A. L. G. Dehne in Halle a. S.

patentirt, aber noch zu neu, um ein abschließendes Urtheil zu ermöglichen.

Dem in der Hauptsache cylindrischen Gefäß E wird

Condensationswasser bezieh. Dampf durch den Stutzen a zugeführt. Um etwaige Unreinigkeiten zurückzuhalten, ist ein

Siebboden b angebracht, welcher durch den hohlen

Stift e auf einen am Gefäß E angegossenen Rand gedrückt wird. Die Schwimmkugel A erhält einerseits Führung mittels des Stiftes d in dem genannten hohlen Stift e, anderseits mittels des Stiftes f in der festen Platte B. Das untere Ende des Stiftes f ist

gleichzeitig ein Ventil, welches durch den Aufgang von A geöffnet wird. Die Platte B ruht auf dem

ringförmigen Körper C, der mit dem Ventilsitz F aus einem Stück gefertigt und mit diesem befestigt

ist. In C, an dessen vorspringenden Rippen möglichst

genau anschließend, läßt sich der Ventilkegel D auf- und

niederschieben. D ist in der Mitte durchbohrt und

zwar so, daß die Durchbohrung durch das ventilartige Ende der Stange f geschlossen ist, so lange die Schwimmkugel nicht

gehoben wird.

Die Wirkung des Apparates ist nun folgende: Sobald sich so viel Wasser im Gefäße

E gesammelt hat, daß die Kugel A sich erhebt, läßt die Durchbohrung von D, da f abgehoben ist,

Wasser ausfließen. Es wird dieses mehr sein, als gleichzeitig zwischen den

genannten Ringen von C und dem Körper D, sowie zwischen dem Stift f und dem Deckel B hindurchfließt, so daß

oberhalb des Ventilkörpers D eine genügend niedrige

Spannung eintritt, um die auf einen untern ringförmigen Theil des Ventilkörpers

D wirkende Spannung des Gefäßes E zum Heben von D zu

veranlassen. Es ist leicht zu übersehen, daß D sich

erst dann wieder seinem Sitze F nähern wird, wenn in

Folge des Sinkens des Wasserspiegels im Gefäß E

mittels des Stiftes f die Durchbohrung von D geschlossen ist. – Der Stutzen c mit dem zugehörigen Hahne dient zum vollständigen

Entleeren des Gefäßes; ein – in der Figur nicht sichtbarer – Hahn

am obern Theile von E erlaubt, die Luft aus dem

Gefäße zu entfernen.

Andere Constructeure haben die Schwimmkugel an das Ende eines Hebels gesteckt, um

mit einer entsprechenden Uebersetzung, also einer größern Kraft auf ein

einfaches Ventil wirken zu können, oder den Hebel, an welchem die Schwimmkugel

befestigt ist, direct auf den Kegel eines Hahnes gesteckt, so daß letzterer um

so mehr geöffnet wird, je höher der Wasserspiegel in dem betreffenden Gefäße

steigt. (Vgl. *1869 192 7. Cochrane und Kerr, *1671 200 431.) Man hat auch mit dem genannten Hebel einen

Winkelarm in Verbindung gebracht, welcher mit Hilfe einer Stange einen Schieber

bewegt (*1869 192 8). Alle diese Anordnungen haben

sich nicht dauernd zu behaupten vermocht, theils wegen nicht ganz glücklicher

Detailconstruction, theils wegen der Schwierigkeit, die hohle SchwimmkugelSchmimmkugel dauernd dicht zu erhalten. Diese Schwierigkeit soll nicht gering sein,

was auch einzusehen ist, da bei dem Zusammenlöthen der beiden Halbkugeln eine

Oeffnung zum Austritt der sehr warm werdenden Luft gelassen werden muß, die

nachträglich mit Zinnloth geschlossen zu werden pflegt. Man hat daher den Arm

der Kugel, nebst der Drehachse, durchbohrt und letztere unter Vermittlung einer

Stopfbüchse durch die Wand des Gefäßes geführt, so daß das Innere der Kugel mit

dem Freien communicirt, also jede Undichtigkeit bemerkbar wird (*1876 221 399). Diese Anordnung hat indessen störende

Mängel, und es ist deshalb, ohne das Princip des Schwimmers aufzugeben, von

verschiedenen Constructeuren die hohle Schwimmkugel verworfen und an ihre Stelle

ein voller ausbalancirter Schwimmer gesetzt.

Tulpin (*1869 192 9) hat

den massiven Schwimmer an eine Stange gehängt, die durch den Deckel des

betreffenden Gefäßes führt und außerhalb desselben an einem Balancier befestigt

ist, welcher mittels einer Zugstange einen Hahn bewegt. Ganz ähnlich ist die

Construction von Berryman, *1872 203 90. 206 161.

Geneste und Herscher

(*1875 217 9) befestigen an das eine Ende eines

doppelarmigen Hebels einen Schwimmer von Stein, an das andere Ende desselben

einen Körper von Blei, dessen Moment fast so groß ist als das des Schwimmers. In

der Nähe der Drehachse des Hebels befindet sich ein Zahnbogen, welcher in die

Zahnstange eines Schiebers greift. Der Schieber wird so zum Freilegen einer

Ausflußöffnung veranlaßt, wenn der Hebel in entsprechender Weise sich bewegt.

Die hierzu erforderliche Kraft ist – in jeder Bewegungsrichtung –

gleich der halben Differenz der Auftriebe beider an dem Hebel befestigten

Körper, woraus hervorgeht, daß die Dimensionen des Apparates, sobald

einigermaßen erhebliche Dampfspannungen in Frage kommen, nicht gering sein

können, da die Reibung des Schiebers mit der Dampfspannung wächst.

Periodisch wirkende Automaten.

Soviel uns bekannt geworden, sind derartige Apparate seit mehr als 20 Jahren in

der Maschinenfabrik der Hamburg-Magdeburger

Dampfschifffahrts-Gesellschaft in Buckau angefertigt; ob deren

ursprüngliche Construction von Kirchweger ist, wie in

diesem Journal, *1869 192 10 Note 5 behauptet wird,

oder ob dieselbe von Amerika eingeführt wurde, wie private Mittheilungen

ergeben, haben wir nicht feststellen können.

Das Princip des genannten Apparates, welches, in zweckmäßigere

Detailconstructionen eingekleidet, zur Zeit vielfach angewendet wird, ist aus

der Figur

4 und 5 – welche der Fabrik von Dreyer,

Rosenkranz und Droop in Hannover entstammt

– zu erkennen.

An dem Deckel des cylindrischen Sammelgefäßes befindet sich das Einströmungsrohr

A, das Abströmungsrohr B und ein Rohr C, an dessen nach unten

hängendem Ende sich eine aus Rothguß gebildete Zuspitzung i befindet. Das Rohr C ist umgeben von

einem oben offenen Gefäß D, welches vermöge der

Führungen d dem Rohr C

concentrisch bleiben muß. Am Boden des Gefäßes D

befindet sich ein linsenförmiger Körper e, an seinem

Platze gehalten durch entsprechende Winkel, aber sonst frei beweglich, der unter

die erwähnte Mündung i paßt und diese vollständig schließt, sobald

das Blechgefäß D genügend gehoben ist. So lange

dagegen D auf dem Boden des gußeisernen Gefäßes E ruht, ist die Oeffnung in i frei; ist daher der erforderliche Druck vorhanden, so wird der

Inhalt von D durch i, C

und B ausgetrieben. Das gebildete

Condensationswasser gelangt wegen des Schirmes g in

den Hohlraum zwischen D und E; es wird das Gefäß D heben und dadurch

mit Hilfe von e die Austrittsöffnung i sperren. Allmälig füllt sich der genannte Hohlraum

mehr und mehr mit Wasser, bis die Oberkante von D

überströmt wird. Sobald hierauf das Gefäß D mit

Wasser gefüllt ist, kommt das Gewicht von D –

vermindert um das Gewicht des verdrängten Wassers – zur vollen Wirkung;

es trennt die Linse e von ihrem Sitze, der

Zuspitzung von i, und der Dampfdruck treibt so lange

von dem Inhalte des Gefäßes D durch die Rohre C und B, bis das

leichter gewordene Gefäß D sich wieder hebt und die

Linse e den Abfluß verhindert. Behufs regelmäßiger

Entfernung der sich ansammelnden Luft ist eine mit kleiner Oeffnung versehene

Düse x vorhanden; sie läßt, wenn keine Luft

vorhanden, geringe Mengen Dampf austreten. Der Hahn d im Deckel des Apparates dient zum Ablassen der Luft bei

Inbetriebsetzung des Apparates; der Hahn a wird

geöffnet, wenn man sich von der Thätigkeit des Apparates überzeugen will. Der

Griff z mit zugehöriger Stange wird benutzt, um das

Gefäß D nach unten zu drücken, wenn dasselbe sich

durch irgend einen Zufall festgesetzt haben sollte; die kleine Kugel über dem

Mundstück i dient als sogen. Retourventil; die

Schraube p endlich wird geöffnet, wenn der Apparat

ganz entleert werden soll.

Die zum richtigen Functioniren des Apparates erforderlichen Dimensionen,

berechnen sich, wie folgt. Der Querschnitt der Mündung von i resultirt aus der zu entfernenden Wassermenge, der

zulässigen, bezieh. zu erreichenden Wassergeschwindigkeit und der Erwägung, daß

höchstens die halbe Zeit zum Ausfließen des Wassers disponibel ist. Nach

Addirung der doppelten Sitzflächenbreite zu dem auf angegebene Weise ermittelten

lichten Durchmesser der Mündung von i entsteht der

Durchmesser des Kreises, dessen Fläche mit dem Dampfdruck zu multipliciren ist,

um die erforderliche Kraft zum Oeffnen von i zu

erhalten. Hieraus resultirt das Minimalgewicht des Gefäßes D. Die Größe desselben wird bestimmt nach der

Erwägung, daß der Auftrieb des Wassers das Gefäß sicher und schnell heben muß,

sobald dasselbe auf eine bestimmte Tiefe entleert ist. Die hier beschriebene

Construction stellt eine der brauchbarsten Anordnungen des in Rede stehenden

Gedankens dar. Andere Anordnungen finden sich in diesem Journal, 1869 192 *10. Chatwood und Crompton 1871 199 *162.

1876 222 *25.

Wie leicht zu übersehen, wird der in Fig. 4 und 5

dargestellte Apparat geringere Dimensionen bei gleicher Leistungsfähigkeit

haben, als der in Figur 2 skizzirte

Schwimmer. Trotzdem hat man sich bemüht, auch hier durch Anwendung eines Hahnes,

statt eines Ventiles, die erforderliche Kraft zu verringern, ohne in dem

sonstigen Princip des Apparates etwas zu ändern. (Vgl. Gülcher's Apparat, *1875 216 13.) Eine

eigenthümliche Benutzung des hier in Rede stehenden Princips zeigt die

Construction von Blessing, *1872 206 162.

2. Einen periodisch, unter Umständen aber auch continuirlich wirkenden Automaten,

der von Robinson patentirt ist und von der Firma Dreyer, Rosenkranz und Droop ausgeführt wird, stellen Fig. 6 und 7 im

Grundriß und Verticalschnitt dar. Derselbe befinde sich in Function, so daß die

hohe Lage der Kugel L herrührt von einer theilweisen

Füllung derselben mit Dampf; der Hahn H, durch

welchen (bezieh. durch dessen Ansatzrohr C) das

Condensationswasser oder Dampf zugeführt wird, ist geschlossen, die Dampffüllung

von L wird condensirt, der betreffende Raum wird

ausgefüllt theils von dem Inhalte des Rohres P,

theils durch Vermittlung einer in der Hohlkugel befindlichen Oeffnung X, wodurch die Kugel L,

ihrem Gewichte folgend, zum Niedersinken kommt. Es findet damit zunächst die

Oeffnung desjenigen Hahnschlitzes statt, der bestimmt ist mit dem Rohr R und der Kugel L zu

communiciren. Führt das Rohr C Wasser, so tritt

dieses in L und entweicht mit Hilfe des Rohres P in den gußeisernen Kasten, von dem es bei Q abfließt. Es bleibt in Folge dessen die Kugel L mit Wasser gefüllt, wird also noch ferner sinken,

so daß auch der eventuell mit dem Rohrstück K

communicirende Hahnschlitz geöffnet, also auch hier dem Wasser freier Austritt

geboten wird. Sobald indessen Dampf in den Hahn geführt wird, gelangt derselbe

auch in die Kugel L, verdrängt dort einen Theil des

Wassers, so daß sich die Kugel L hebt, zunächst die

nach K, eventuell aber auch die nach R gerichtete Hahnöffnung schließend. Der Apparat

soll gut functioniren und dort viel Anwendung finden, wo das Wasser frei

abfließen kann. Seine Vorzüge bestehen in seiner Billigkeit und in der

Leichtigkeit – nach Abnahme des lose aufgelegten Deckels – ihn zu

untersuchen.

II. Automaten, deren Wirkung auf der Temperaturdifferenz des

Dampfes gegenüber dem sich ansammelnden Wasser beruht.

1. In Prechtl's technologischer Encyklopädie, 1831 Bd. 3 S. 582 ist schon darauf

hingewiesen, daß man auf Grund der verschiedenen Ausdehnung der mit Dampf und der

mit kühlerm Wasser gefüllten Metallröhren ein Hebelwerk in Bewegung setzen könne behufs

Oeffnung, bezieh. Schließung eines Wasserablaßhahnes.

Untersuchen wir zunächst die Vorbedingungen für die hier angedeutete Wirkungsweise.

Es wird hierbei entweder von Kupfer und Messing mit einem Ausdehnungswechsel von

1/580 bis 1/530 bei 100° Temperaturänderung, oder von Guß- und

Schmiedeisen mit einer unter denselben Verhältnissen eintretenden Ausdehnung oder

Zusammenziehung von 1/900 bis 1/810 die Rede sein. Nimmt man nun beispielsweise eine

Temperaturdifferenz von 30° an, so kann man auf einen Ausdehnungswechsel von

nur 1/1800 bis 1/3000 rechnen. Soll daher bei der genannten Temperaturdifferenz eine

nennenswerthe Oeffnung eines Hahnes oder eines Ventiles hervorgebracht werden, so

ist entweder eine bedeutende Rohrlänge oder eine starke Multiplication der

Ausdehnung erforderlich. Nimmt man ferner an, daß 1qm der von Wasser berührten Oberfläche halb

so viel Wärme abgibt, als eine gleiche, von Dampf berührte Fläche – was

durchschnittlich berechtigt sein wird, weil von Wasser in Metall die Wärme langsamer

übergeführt wird als von Dampf in Metall, und weil die Temperatur des Wassers

überhaupt hier niedriger anzunehmen ist – so erhalten wir als Resultat, daß

die von Wasser berührte Fläche 60/540 = 1/9 der von Dampf berührten Fläche betragen

muß. Dies ist bei der Anwendung der hier in Frage kommenden

Apparate wenigstens in der Regel übersehen

worden; man hat versäumt, einen genügend großen Theil der Heizfläche so

einzurichten, daß sie von Wasser berührt sein darf, ohne die im Eingange dieses

Aufsatzes erwähnten Uebelstände hervorzubringen. Soll die Ausdehnungsdifferenz eine

stärkere sein, als hier angegeben, so muß die Temperaturdifferenz und folglich auch

die „Wasserheizfläche“ entsprechend größer gewählt werden.

Nach dem Gesagten dürfen wir zu der Beschreibung einiger hierher gehöriger Apparate

übergehen. Zunächst ist der Automat von Eastwood und Wadsworth (*1869 192 10)

erwähnenswerth, welcher die Ausdehnung des das Condensationswasser ableitenden

Rohres direct benutzt zur Schließung, bez. Oeffnung eines betreffenden Ventiles. Das

eine Ende des Rohres ist zu dem Ende an einer Wand montirt, während das Ende,

welches den Ventilsitz trägt, sich an der Stange des einen stellbaren und an der

genannten Wand befestigten Ventiles verschiebt und geführt wird.

Der Automat von Perkins, Moulton und Sawyer (*1872 203 338) gleicht im Princip dem

vorhin genannten vollständig; die Montirung findet indessen auf einer Bohle statt,

und das Ventil ist durch eine „elastische Platte“ gebildet.

Welcher Art diese elastische Platte sein soll, ist in unserer Quelle nicht näher

angegeben. Henry Vaughan

(*1872 206 163) hat einen Automaten construirt,

welcher den vorigen sehr ähnlich ist. Die Verbindung des Rohres, welches durch

Veränderung seiner Länge die hier in Rede stehende Wirkung hervorbringen soll, mit

dem Ventilkörper wird durch ein concentrisches, weiteres, durchbrochenes Rohr

bewirkt. Laut der in unserer Quelle vorhandenen Zeichnung ist indessen das in Frage

stehende Rohr zu kurz, um seinen Zweck in genügender Weise verrichten zu können.

Ist die nöthige Wasserheizfläche vorhanden, so sind die soeben behandelten Automaten

durchaus brauchbar, sofern eine entsprechende Rohrlänge angewendet werden kann. In

Fabriken wird man für diese häufig den erforderlichen Raum finden. Wir können

berichten, daß die Apparate unter Berücksichtigung der in Frage kommenden

Verhältnisse durchaus zufriedenstellend functioniren.

Für solche Fälle, in denen der Raum für ein sehr langes Rohr nicht zur Verfügung

steht, hat Kusenberg in neuester Zeit einen recht

sinnreichen Automaten construirt, welcher von der Firma Schaffer und Budenberg in Buckau ausgeführt

wird. Die Figuren 8 und 9 zeigten denselben in

einer Ansicht und einem Durchschnitt. Das Condensationswasser oder der Dampf

tritt bei a in den Apparat und verläßt ihn bei b. Die beiden Rohre c

und d suchen dem entsprechend ihre Länge zu

verändern. Da die gespannte Stange e eine

Verlängerung der Rohre in deren Achsenrichtung nicht gestattet, so sind

dieselben gezwungen, behufs ihrer Ausdehnung eine größere Durchbiegung

anzunehmen. Nach Angaben der Fabrikanten beträgt die Steigerung der Pfeilhöhe

der Bögen etwa das Zehnfache der Längenausdehnung des betreffenden Rohres. In

der Mitte des Rohres d ist nun ein kleines

Bauchventil angebracht, dessen Ventilstange i durch

die Constructionstheile g mit dem Rohr c verbunden ist. Bei der Oeffnung bezieh. Schließung

des Ventiles kommen demnach beide Pfeilhöhenveränderungen der Rohre c und d zur Wirkung.

Automaten, bei denen die Dehnung eines Rohres durch Hebel multiplicirt wird,

unterlassen wir hier zu beschreiben, da sie voraussichtlich nicht dauernd in

gutem Betrieb zu erhalten sein werden.

2. Mehrere Constructeure haben, um einen genügend großen Weg für das Ablaßventil

zu schaffen, ohne complicirte Hebelanordnungen, die sich entsprechend abnutzen

werden, verwenden zu müssen, nicht die Ausdehnung der Metallröhren, sondern die

anderer Körper benutzt.

Eine der ältesten derartiger Constructionen ist die Andreae'sche (*1869 192 10 Note 5), welche

eine Wassersäule durch die verschiedenen Temperaturen des Condensationswassers

oder des Dampfes beeinflußen läßt. Da die lineare Ausdehnung des in ein Rohr

eingeschlossenen Wassers bei 100° Temperaturdifferenz etwa 1/24 beträgt,

also mehr als das Zwanzigfache des Kupfers, so kann man es wohl zu diesem Zweck

geeignet halten. Indessen erregt die Schwierigkeit, Wasser rasch genug zu

erwärmen bezieh. abzukühlen und die Anwendung einer Gummiplatte zur Uebertragung

der Bewegung erhebliche Bedenken.

Scholl (*1869 192 10 Note

5) benutzt in ein Rohr eingeschlossene Luft. Das untere, offene Ende des Rohres

taucht in Quecksilber, so daß durch die Oberflächendifferenz desselben der auf

das Ventil auszuübende Druck bestimmt wird. Hieraus erhellt, daß der Scholl'sche

Automat nur für niedrigen Dampfdruck zu verwenden ist.

Hawes (*1875 218 17)

bringt vor die Abflußöffnung einen dosenförmigen Körper von dünnem Metall,

welcher zum Theil mit einer leicht verdampfbaren Flüssigkeit, z.B. Spiritus,

gefüllt ist. Die hier zur Verfügung stehende Temperaturdifferenz bewirkt eine

verschiedene Spannung im Innern der Dose, bewegt also die dünnen flachen Böden

und veranlaßt damit ein Oeffnen oder Schließen der Abflußöffnung. Da die Dose in

derjenigen Flüssigkeit sich befindet, welche bereits frei gelassen ist, so wird

die Wirkung sehr häufig verspätet eintreten.

Ebenso ist es mit dem Peyer'schen Automaten (*1876 222 217), welcher von Gebrüder Schmerber in Mülhausen i/E. ausgeführt wird. Eine Schinz'sche Röhre,

welche mit „einer Flüssigkeit“ angefüllt ist, bewirkt die

Drehung eines ebenen Kreisschiebers. Hier fällt vor allem auch der Mangel einer

leicht zugänglichen Regulirungsvorrichtung auf.

Aus dem Vorhergegangenen geht hervor, daß sowohl der Gewichts- als auch

der Temperaturunterschied von Dampf und Wasser zum selbstthätigen Abführen des

Condensationswassers vortheilhaft benutzt werden kann. Die betreffenden Systeme

unterscheiden sich aber zunächst in sofern, als das auf dem Princip I beruhende

alles gebildete Wasser abführt, während das

Princip II nur das entsprechend abgekühlte Wasser entweichen läßt.

Wird ein Heizapparat mit Dampf von 3at

Ueberdruck gespeist, so wird durch das System I Wasser von 149°

abgeführt. Sobald dieses Wasser in das Freie gelangt, sinkt seine Temperatur auf

100°, indem die übrigen 49° zur Bildung von Dampf verwendet

werden. Diese 49°, d. i. 49c für

je 1k Wasser gehen deshalb nutzlos

verloren, ja sie veranlassen nicht selten durch die Dampfbildung

Belästigungen.

Das System II würde durch Anbringung einer genügenden

„Wasserheizfläche“ die nützliche Verwendung der

genannten 49° gestatten; sofern die Verwendung des Condensationswassers zum Speisen

des Dampfkessels aus irgend welchen Gründen nicht stattfinden kann, bietet

System II den Vortheil, eine Ausnutzung der Wasserwärme bis unter 100° zu

gestatten. Daher sollte System I in der Regel nur für Dampfleitungen, bei denen die Gewinnung der Wärme zur Beheizung keinen

Werth hat, die Anbringung einer entsprechenden Wasserheizfläche, also nutzlose

Kosten verursacht, verwendet werden, während System II, sobald es überhaupt

anwendbar ist, sich für Dampfheizungen unbedingt

empfiehlt, da es die beste Ausnutzung der Wärme gestattet. System II zeigt

ferner den Vortheil, die Abflußöffnung freizuhalten, sobald die Zuführung von

Dampf in die Leitung bezieh. den Heizapparat aufhört; es findet daher, nachdem

wieder Dampf zugelassen wird, die angesammelte Luft freien Austritt.

Diesen Vortheilen gegenüber müssen wir den Nachtheil einer verhältnißmäßig

geringen technischen Durcharbeitung des Systems II gegenüber System I nennen.

Dieser Nachtheil ist aber zu heben und wird vielleicht gehoben werden, wenn man

die principiellen Vortheile des II. Systems recht erkannt hat. (Nach der Zeitschrift des

akademischen Vereins der Polytechniker zu Hannover, 1877 S.

17.)

Tafeln