| Titel: | Neuer Mineralöl-Kochapparat. |

| Fundstelle: | Band 225, Jahrgang 1877, S. 142 |

| Download: | XML |

Neuer Mineralöl-Kochapparat.

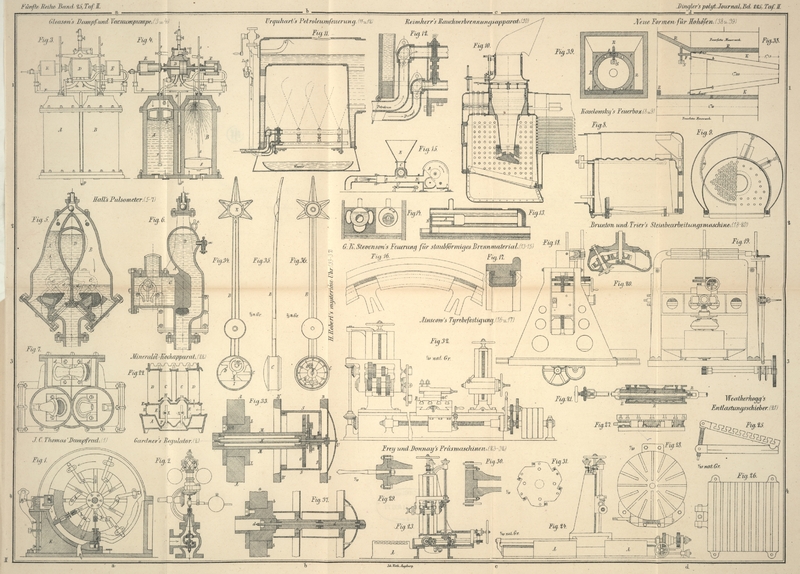

Mit einer Abbildung auf Taf. II [a/3].

Neuer Mineralöl-Kochapparat.

In den Werkstätten der „Whitney and Hall Manufacturing Company“

(1123 Chestnut street) in Philadelphia werden neuerdings

Kochapparate angefertigt, welche für die Heizung mit schwereren Petroleumarten

(Mineralöl, Solaröl) eingerichtet sind und hinsichtlich des sparsamen Verbrauches,

ihrer Leistung und Gefahrlosigkeit allen Anforderungen entsprechen, die an derartige

Apparate gestellt werden können. Figur 22 stellt einen

solchen Apparat im Verticalschnitt dar. Den Fuß desselben bildet ein gegen die Luft

vollständig abgeschlossener Oelbehälter A, dessen Deckel

rings um die Dochtröhren X zu einem Bassin T vertieft ist, welches, wenn man es für wünschenswerth

erachtet, mit Wasser gefüllt werden kann. Da der Boden der Dochtkammer noch etwas

tiefer liegt als derjenige des Oelbehälters, so ist sie so lange mit Oel versorgt,

als der letztere noch einen Tropfen enthält. Eine bis nahe an den Boden der

Dochtkammer reichende Scheidewand schließt den Oelbehälter hermetisch gegen die Luft ab und

beseitigt jede Entstehungsgefahr explosiver Gemenge.

Die Dochtröhren sind lang und schmal und enthalten einen breiten Filzdocht. Ein

siebartig durchlöcherter Metallring R trägt eine Platte

K mit conischen Schirmen F, welche die Luft durch passende Schlitze direct gegen die Dochtflamme

leiten. Von der Platte erstreckt sich eine die Dochtröhren umgebende Scheidewand E abwärts, wodurch der Zweck erreicht wird, daß die

durch das Sieb R eindringende Luft über den Oelbehälter

und unter der Scheidewand hinweg in den Raum unterhalb der Brenner streicht, und

durch das heiße Metall bedeutend erwärmt mit der Flamme in Berührung kommt. Hieraus

ergibt sich ein doppelter Vortheil: Die Oelkammer kann keine gefährlich hohe

Temperatur annehmen, und der Verbrennungsproceß geht unter Zutritt heißer, statt

kalter Luft in weit ausgiebiger Weise vor sich als bei irgend einem andern System,

wo die Luft nicht vorgewärmt wird. (Vgl. Wesely, *1876

219 341.)

Oberhalb jeder Brennöffnung ist ein zweiter conischer Schirm H angeordnet, durch dessen Vermittlung die Oeldämpfe, welche an der ersten

Mündung F der Verbrennung etwa entgangen waren,

vollständig verbrannt werden. Ein Theil der das Sieb R

durchstreichenden Luft tritt nämlich durch Oeffnungen, welche in der Platte K angebracht sind, in die geschlossene Trommel D und findet dort keinen andern Ausweg, als durch den

zwischen beiden Trichtern F und H befindlichen Raum, wo sie mit der Flamme in Berührung kommt. (Nach der

Polytechnic

Review, Juni 1877 S. 232.)

Tafeln