| Titel: | Ueber das Durchbrennen der Hohofengestellwandungen in der Umgebung der Formen und die Mittel, dies zu verhüten. |

| Fundstelle: | Band 225, Jahrgang 1877, S. 152 |

| Download: | XML |

Ueber das Durchbrennen der

Hohofengestellwandungen in der Umgebung der Formen und die Mittel, dies zu

verhüten.

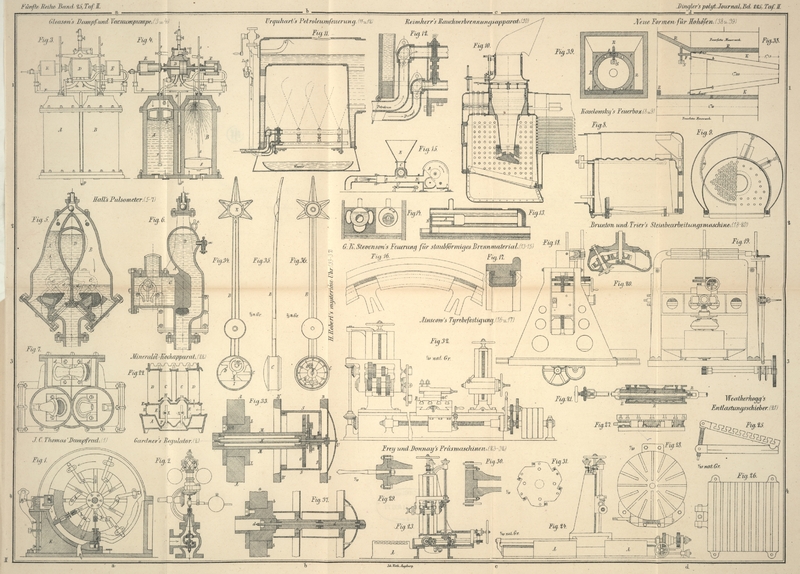

Mit Abbildungen auf Taf.

II [d/1].

Neue Formen für Hohöfen.

Bekanntlich leidet bei allen Schmelzöfen das Mauerwerk bezieh. Futter theils durch

die hohe Temperatur an und für sich, theils durch die chemische Action der

geschmolzenen Massen; die mechanische Einwirkung durch Reibung ist dagegen

verschwindend. Als wirksamstes Mittel gegen diese verderblichen Einflüsse kennen wir

das Wasser. Man bedient sich desselben, weil seine Anwendung in der Regel wenig

kostspielig ist, in der mannigfachsten und ausgiebigsten Weise zu dem gedachten

Zweck. Mit den heißen Wandungen in Berührung gebracht, wirkt es durch seine

Verdampfung auf eine gewisse Entfernung Wärme entziehend. Die gewöhnliche Folge

hiervon ist, daß sich an den Innenwänden des Ofens, nachdem das Wegfressen des

feuerfesten Materials bis zum Wirkungskreis des Wassers stattgefunden hat, eine

festhaftende Kruste von erstarrter Schmelzmasse bildet, welche weitere zerstörende

Wirkungen verhindert. Die einmal gebildete Kruste bleibt jedoch nur so lange

unverändert an der eingenommenen Stelle, als Temperatur und Quantum des Kühlwassers

einerseits und Temperatur, chemisches und mechanisches Verhalten der Schmelzmassen

anderseits dieselben bleiben. Da nun aber die genannten Factoren sich theilweise

unserer Macht entziehen, so begreift es sich, daß auch bei der größten Vorsicht in

Anwendung der Wasserkühlung stellenweise abwechselnde Abfressungen und Ansätze

erstarrter Schmelzmasse an den innern Wandungen der Schmelzgefäße stattfinden, und

daß die vorkommenden Formveränderungen sowohl allmälig sich vollziehende als

plötzliche sein können. Wenn demnach die Wasserkühlung auch in hinreichendem Maße

wirksam ist, so läßt sich ihr doch ein gewisser Grad von Unzuverlässigkeit nicht

absprechen.

Bei Hohöfen ist es die Rast und das Gestell, welche der größten Abnutzung unterworfen

sind, während grade von der Erhaltung dieser Ofentheile der gute Erfolg des

Betriebes zum großen Theil abhängt. In der Rast haben wir es mit nur glühenden

festen Massen zu thun, während im Gestell die Schmelzung vor sich geht; allein auf

ersterer ruht wegen der Schräge der Wandungen die große Last des Schmelzgutes und

verursacht eine bedeutende Reibung, während die Abnutzung der Gestellwandungen mehr

Folge der hohen Temperatur und chemischen Einflüsse ist. Hier sind es vornehmlich

die nächsten Umgebungen der Formen, welche am meisten leiden. Wenn in einer frühern

Abhandlung „das Lecken der Hohofenformen“ (1877 224 597) auf die hierdurch dem Hohofen-Ingenieur

so häufig erwachsenen Unannehmlichkeiten hingewiesen worden ist, so kann man mit

demselben Recht das sogen. „Durchbrennen der Formen“ hierher

zählen.

Zum Schutz der Rast- und Gestellwandungen hat sich im Laufe der Zeit die

Methode des Einsetzens gußeiserner Kühlkasten in das Seitenmauerwerk des Ofens immer

mehr Eingang verschafft, Kühlkasten, die entweder hohl gegossen sind und mit

continuirlich durchströmendem Wasser gefüllt erhalten werden, oder mit

eingegossenem, schlangenförmig gewundenem Gasrohr, durch welches ein Wasserstrahl

circulirt. Da das Eisen ein guter Wärmeleiter ist, so kühlen diese Kasten, welche

gewöhnlich, in das Mauerwerk eingeschoben, noch durch eine dünne Steinschicht von

dem Ofeninneren getrennt sind, ziemlich weit in den Ofen hinein ab und conserviren

das Mauerwerk außerordentlich gut. In der Rast, wo wir es, wie schon erwähnt, nur

mit festen Massen zu thun haben, ist diese Kühlmethode wenig bedenklich; nicht ganz

so verhält es sich im Gestell, hier ist eine doppelte Gefahr vorhanden, veranlaßt

durch die sehr hohe Temperatur. Befindet sich der Hohofen in normalem, warmem

Betrieb, so sind die Kühlkasten des Gestelles analogen Einflüssen unterworfen wie

die Formen, häufig sogar in noch größerm Maße. Es kommt nicht selten vor, daß ein

Kühlkasten in Folge von stellenweisen Abfressungen an der innern Gestellwand

plötzlich einer zu hohen Temperatur ausgesetzt wird und in Folge dessen springt;

oder er kommt sogar in Berührung mit flüssigem Eisen und schmilzt dann ab. In beiden

Fällen entleert sich Wasser in den Ofen und verursacht Betriebsstörungen. Tritt

dagegen durch eine oder die andere Ursache kalter Ofengang ein, so wirken die

Kühlkasten, wenn der Wasserzufluß nicht gleich abgestellt wird, in solchem Grade

abkühlend, daß sich oft Ansätze von unliebsamer Dicke bilden, welche die Gefahr noch

verschlimmern und mit völligem Zugehen einer oder mehrerer Formen endigen können.

Aus dem Mitgetheilten leuchtet ein, daß es vorzuziehen ist, wenn die Wasserkühlung

so eingerichtet werden kann, daß man keiner Kühlkasten bedarf.

Wie oben schon erwähnt, sind die nächsten Umgebungen der Formen die dem Durchbrennen

am meisten ausgesetzten Theile des Gestelles, und je nach der Zusammensetzung der

Schlacke und der Gestelltemperatur bedürfen dieselben einer vorzugsweise starken

Kühlung.

Referent hat schon vor mehreren Jahren, bewogen durch viele schlechte Erfahrungen,

welche er mit Kühlkasten gemacht, dieselben ganz verworfen und sich zur Erhaltung

des Mauerwerkes in der Umgebung der Formen einer sehr einfachen Vorrichtung bedient,

welche seit 6 Jahren in Thätigkeit ist und bis heute nie den Dienst versagt hat.

Dieselbe beruht hauptsächlich in den Größenverhältnissen und der Construction der

Formen; Fig.

38 und 39 zeigen sie in Längenschnitt und Ansicht. Die Gestellwandungen sind

1m,20 dick. Die Formöffnung wird

gebildet durch einen gußeisernen Rahmen R von 5cm Wandstärke an den Seiten und am Boden;

die Kopfseite ist 7cm,5 dick. Der Theil des

Rahmens, welcher zur Aufnahme der Form bestimmt ist, hat im Lichten 50cm Höhe und ebenso viel Breite.

Die Form besteht, mit Ausnahme des schmiedeisernen Ringes ab, aus Kupferblech von 5mm Dicke, welches bei a und b mit dem Schmiedeisen

verschraubt ist; sie ist 1m laug, am Maul

außen 22cm und bei a außen 47cm weit und wiegt etwa

90k. Nachdem dieselbe so weit in den

Rahmen R hineingeschoben worden ist, daß sie 25cm frei in das Gestell vorsteht, wird der

ganze Raum K, rings um die Form herum bis nach cc hin, mit fettem Formsand fest ausgestampft und

dann der Raum f mit vier zu diesem Zweck zugehauenen,

feuerfesten Steinen von 15cm Dicke

ausgemauert. Denjenigen Theil des Raumes f, welcher in

Folge der Conicität der Form nicht von den Steinen ausgefüllt wird, stampft man von

außen mit plastischem feuerfestem Thon aus. Bei F ist

ein starkes Stück Flacheisen an dem schmiedeisernen Ring ab befestigt, welches die Schraube S aufnimmt, deren Kopf in doppelter Richtung durchlocht

ist. Beim Anziehen der Schraube drückt sich deren Spitze gegen das Innere einer in

den Rahmen R eingebohrten Höhlung, wodurch die Form in

horizontaler Lage fixirt wird. Jetzt bekleidet man die ganze nach außen gekehrte

Fläche der Steine f mit einer dicken Schicht

Portlandcement und berieselt dieselbe continuirlich mittels zweier Flankirröhrchen

mit flachem Schlitz auf der ganzen Breite mit Wasser. E

ist ein Stab Vierkanteisen, welcher genau in den Rahmen paßt und an der

verzeichneten Stelle in Cement eingelegt werden kann, um das von f herabfließende Wasser zwischen E und a zu stauen und schließlich durch den

Ausschnitt d (Fig. 39) nach einem

beliebigen Orte zum Abfluß zu bringen.

Das Wasser, welches zum Speisen der Formen benutzt wird, kommt durch eine Röhre von

37mm lichter Weite mit 1at,5 Ueberdruck bei der Form und läuft durch ein ebenso

weites Rohr wieder ab. Die verbrauchte Wassermenge beträgt für die Minute und Form

120 bis 130l und ist, da es frisch aus

einem Brunnen gepumpt wird, in welchem kein Tagewasser zurückfließt, stets kalt.

Man sieht, daß die intensive Kühlung bei dieser Vorrichtung sowohl durch die große,

dünnwandige Form als durch die bedeutende Menge kalten Wassers erfolgt, welches

dieselbe in der Zeiteinheit durchfließt. Hierdurch werden gleichzeitig die Formen

conservirt, und es ist keine Seltenheit, daß dieselben 18 Monate und darüber im Ofen

liegen. Bei allen Wechselfällen des Betriebes kommt ein Durchbrennen der Formsteine

nicht vor. Man ist auf diese Weise versichert, daß nie Wasser in den Ofen läuft, es

sei denn, daß eine Form leckt, und alle Uebel und Umstände, welche die Kühlkasten

bereiten, sind vermieden.

In Betreff der weitern Behandlung der erwähnten Formen sei auf meine frühere

Mittheilung betreffend das Lesen der Hohofenformen verwiesen. Hohofenformen der

beschriebenen Construction werden in der Werkstätte von Helson-Wilmet in Châtelet bei Châtelineau (Belgien)

angefertigt.

–r.

Tafeln