| Titel: | Ueber einen Filtrirapparat für präparative Arbeiten; von Prof. Karl Zulkowsky. |

| Autor: | Carl Zulkowsky |

| Fundstelle: | Band 225, Jahrgang 1877, S. 162 |

| Download: | XML |

Ueber einen Filtrirapparat für präparative

Arbeiten; von Prof. Karl

Zulkowsky.

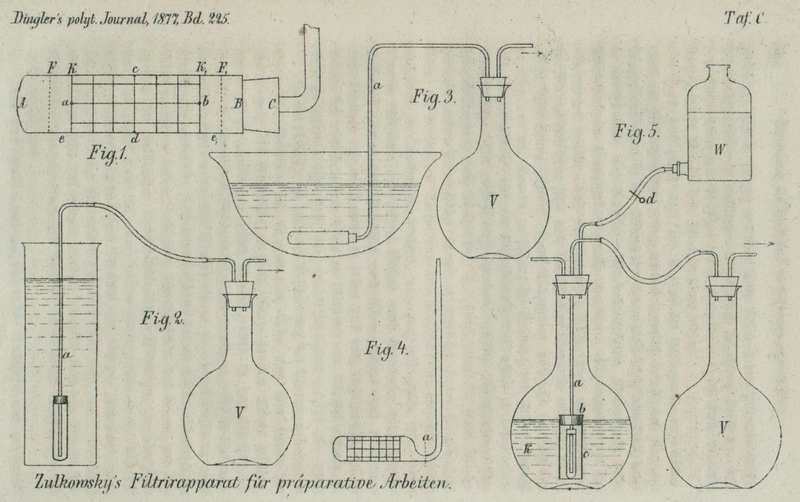

Mit Abbildungen auf Texttafel C.

Zulkowsky's Filtrirapparat für präparative Arbeiten.

Das Filtriren gehört bekanntlich zu derjenigen Operation, welche den Chemiker am

meisten beschäftigt, seine Geduld nicht selten auf eine harte Probe stellt und

häufig an dem Mißlingen mancher chemischen Arbeiten Schuld trägt. Die Filtration

erheischt in vielen Fällen so viel Vorsicht, daß der Arbeitende gezwungen ist, seine

ganze Aufmerksamkeit derselben zuzuwenden und alle sonstigen Arbeiten einzustellen.

Je geringer das Hilfspersonal ist, welches dem Chemiker zu Gebote steht, je größer

die Masse des zu Filtrirenden, desto fühlbarer sind die hiermit verbundenen

Uebelstände.

Der Effect der Filtration hängt unter gleichen Umständen nicht allein von dem Drucke

ab, mit welchem die Flüssigkeit durch das Filter hindurchgepreßt wird, sondern auch

von der Größe der wirksamen Filterfläche. Wird das eine oder das andere vergrößert

oder beide zugleich so findet selbstverständlich eine Beschleunigung der Filtration

statt.

Die Anwendung der Trichter beim Filtriren hat den Nachtheil, daß namentlich bei

höherm Drucke die wirksame Filterfläche auf eine minimale Größe herabgemindert wird,

weil jene Stellen des Papieres, welche fest an der Glaswand anliegen, so gut wie

keine Flüssigkeit hindurchlassen.

Diesem Uebelstand suchten Dr. Fleitmann

Zeitschrift für analytische Chemie, 1875 S. 77. durch Benutzung mehrfacher in einander geschachtelter Papierfilter und Dr. Hempel

Daselbst, 1875 S. 308. durch besondere Glastrichter abzuhelfen, welch letztere mit einem System

strahlenförmig angeordneter eingeätzter Linien versehen sind.

Ich habe mich schon vor mehrern Jahren abgemüht, einen Filtrirapparat zu construiren,

durch welchen die Hauptnachtheile der bisherigen Filtration vermieden werden

könnten, wobei mir stets die in den Zucker- und Porzellanfabriken

gebräuchlichen Filterpressen als Muster vorschwebten, die man in neuester Zeit auch

in den chemischen Laboratorien zu verwenden anfängt. Das Wesentliche an diesen

Apparaten besteht in dem Vorhandensein cannelirter Platten als Auflage für das

Filtrirtuch, also Herstellung einer möglichst großen wirksamen Filterfläche. Nach

mehrern Versuchen ist dieses Vorhaben gelungen; ich habe eine äußerst einfache

Vorrichtung construirt, welche allerdings nur für Massenfiltrationen, somit nur für präparative und

nicht analytische Arbeiten bestimmt ist, die sich seit mehrern Jahren in meinem

Laboratorium in Gebrauch vorfindet und vortrefflich bewährt. Es würde mir jetzt, wo

ich die großen Vortheile dieses Apparates kennen lernte, sehr schwer fallen,

denselben entbehren zu müssen. Für analytische Zwecke wird der Trichter kaum durch

etwas anderes ersetzt werden können; denn mit dem Filtriren wird in der Mehrzahl der

Fälle auch noch das Sammeln des Niederschlages in der Weise beabsichtigt, daß nicht

der geringste Verlust hierbei erfolgen kann.

Vor längerer Zeit hat H. Carmichael einen Filtrirapparat

beschriebenZeitschrift für analytische Chemie, 1871 S. 82., welcher aus einem zweimal unter einem rechten Winkel gebogenen Glasrohr

besteht, an dessen Ende sich eine plattgedrückte, mit vielen feinen Oeffnungen

versehene Kugel befindet, welch letztere, mit einer Papierscheibe belegt, zum

Absaugen der in dem Fällungsgefäße vorhandenen Flüssigkeit gebraucht werden kann.

Ich habe anfänglich diesen Filtrirapparat dadurch zu verbessern gesucht, daß ich nur

in der Mitte eine Oeffnung anbrachte und die Filterfläche mit strahlen- und

kreisförmig angeordneten Cannelirungen versah. Dadurch wurde die wirksame

Filterfläche bedeutend vergrößert; allein dieser Apparat war auch in dieser Form

nicht verwendbar, weil die Papierscheibe sehr häufig während der Filtration abfiel

– namentlich dann, wenn mit dem Absaugen ausgesetzt werden mußte. Um dem

Papier einen sichern Halt zu geben, blieb kein anderer Ausweg übrig, als die Form

des Saugers abzuändern und demselben eine cylindrische Gestalt zu geben. So

geringfügig diese Abänderung erscheinen mag, so wesentlich ist sie, da erst durch

dieselbe ein wirklich brauchbarer Filtrirapparat geschaffen wurde, der eine

vielseitige Anwendung zuläßt.

Derselbe besteht aus einem kurzen, an einer Seite zugeschmolzenen Glasrohre AB (Fig. 1 Tafel C), dessen Dimensionen sich in folgenden Grenzen zu

bewegen haben: Länge 70 bis 100, Durchmesser 20 bis 25 und Glasdicke 1,5 bis 2mm. Dasselbe ist an der äußern Oberfläche

mit gitterartig angeordneten und etwa 1mm

breiten Canälen versehen, welche etwa 5mm

von einander abstehen und durch Einschleifen bis zur halben Glasdicke erhalten

werden. Durch Aetzen mittels Flußsäure gelingt es sehr schwer, gute Streifungen zu

erzielen.

An den Kreuzungsstellen sind an etwa 6 Punkten 1mm weite Löcher gebohrt, die möglichst weit von einander abstehen sollen,

weil sonst sehr leicht beim Bohren ein Sprung entsteht, wenn man den Bohrer in

geringer Entfernung der

schon vorhandenen Löcher ansetzt. Deshalb ist es am zweckmäßigsten, 2 Löcher bei a und b, 2 auf der

entgegengesetzten Seite in der Richtung der Durchmesser und 2 in der Mitte bei c und d anzubringen.

Die Canäle bezwecken eine Vergrößerung der wirksamen Filterfläche und vermitteln

gleichzeitig den Abfluß der filtrirten Flüssigkeit. Der Saugcylinder wird mit einem

Kork- oder Kautschukstöpfel C geschlossen, durch

dessen Bohrung ein enges, aber etwas dickwandiges, somit auch festes Glasrohr

hindurchgeht, welches je nach Umständen mit einem zu evacuirenden Gefäße direct oder

mit Hilfe eines engen Kautschukschlauches verbunden wird.Ich benutze für die Wasserluftpumpen und diesen Filtrirapparat

Kautschukröhren, die einen Canal von 3mm Durchmesser besitzen, und deren Wandstärke 2mm,5 beträgt. Der

Gesammtdurchmesser ist somit 8mm;

sie sind demnach leicht, sehr biegsam und werden beim Evacuiren nicht

zusammengedrückt; für derlei Zwecke benutzt man häufig Kautschukröhren,

welche mehr den Schiffstauen gleichen.

Als Filtrirmaterial verwendet man Filtrirpapier, gereinigten Kattun oder beide

zugleich und zwar in folgender Weise: Man schneidet einen Streifen von Papier oder

Kattun ab, dessen Breite um etwa 1cm größer

ist als die Entfernung der an den Enden des Saugcylinders befindlichen Ringcanäle

K, K₁, und umwickelt letztern mit dem vorher

benetzten Streifen 2 bis 4 Mal – so zwar, daß die Papier- oder

Kattunränder obige Ringcanäle um 5mm

übergreifen. Der faltenlos aufgewickelte Streifen FF₁ wird mit Zwirnfäden an den Enden bei e

und e₁ befestigt. In den meisten Fällen reicht

man mit einem dichtgewebten, von der Appretur durch Auskochen befreiten Kattun

(Hemdenschirting) aus; bei besonders feinpulverigen Niederschlägen gibt man zuerst

eine Papier- und zum Schutz derselben eine Kattunlage.

Der Sauger wird in das Füllungsgefäß nur dann senkrecht eingesenkt, wenn dasselbe

flaschenartig gestaltet, oder die Masse des Niederschlages so bedeutend ist, daß der

erstere von demselben gänzlich bedeckt wird. In solchen Fällen muß das Saugrohr a (Fig. 2) bis zu dem untern

Ende herabreichen, damit die in den Sauger eintretende Flüssigkeit vollständig

abgesogen werden kann.

Sind die Niederschläge in Bechergläsern, großen Fällungscylindern, Schalen vorhanden,

so ist es zweckmäßiger, wenn der Sauger in horizontaler Lage, wie in Figur 3, eingesenkt wird;

ja es ist dies sogar unerläßlich, wenn die Menge des Niederschlages zur völligen

Bedeckung des Saugers unzureichend wäre.

Die Länge der Saugröhren a richtet sich natürlich nach

der Höhe der Fällungsgefäße und ihre Form danach, ob der Sauger in eine senkrechte, oder horizontale

Lage gebracht werden soll, ob dieselben mit der Vorlage V direct, wie in Figur 3, oder indirect, d.

i. mit Hilfe eines Kautschukschlauches, wie in Figur 2, verbunden werden

sollen. Es ist jedesmal anzurathen, den Sauger nicht sogleich in den Niederschlag,

sondern mit Hilfe eines Stativs o. dgl. zuerst knapp über denselben einzusenken,

damit die Filtration nicht unnöthiger Weise durch den an den Sauger abgelagerten

Niederschlag verlangsamt werde. Es gelingt hierbei die Flüssigkeit rasch und so weit

abzusaugen, daß der rückständige Niederschlag häufig eine compacte Masse darstellt,

die nach allen Seiten zerklüftet und den Sauger so fest umhüllt, daß man denselben

anfangs nur mit Vorsicht und mit Hilfe eines Glasstabes lockern und endlich

entfernen kann. Durch Zugießen irgend einer Waschflüssigkeit und nachheriges

Absaugen läßt sich eine weitere Reinigung bewerkstelligen.

In einigen selten vorkommenden Fällen erscheint es wünschenswerth, den Kork-

oder Kautschukstöpsel, der den Sauger verschließt, nicht mit der zu filtrirenden

Flüssigkeit in Berührung zu bringen; in diesem Falle benutze man einen Sauger, an

welchem das übrigens gerade Saugrohr angeschmolzen ist. Da aber das letztere ein

Hinderniß für das Einschleifen der Canäle abgibt, so geschieht das Anlöthen erst

dann, wenn der Sauger fertig gemacht wurde. Die zweckmäßigste Form eines solchen

Apparates ergibt sich aus Figur 4, wo a jene Stelle bezeichnet, an der sich die Löthstelle

befinden soll.

Die Fälle, in welchen der Apparat besondere Vortheile gegenüber der gegenwärtigen Art

der Filtration darbietet, sind etwa folgende:

a) Es wäre eine große Menge Flüssigkeit sammt

Niederschlag in einem cylindrischen Fällungsgefäße vorhanden. Die Art der Verwendung

des Saugapparates für diesen Fall ergibt sich von selbst aus Figur 2, wobei nur zu

bemerken ist, daß dem Sauger je nach Umständen eine horizontale oder verticale

Stellung gegeben werden kann. Die Luft wird in der Vorlage V bis zu einem gewissen Grade mittels der Wasserluftpumpe ausgepumpt und

letztere hierauf außer Betrieb gesetzt. Das Vacuum besorgt die Filtration bis zu

Ende, ohne daß man anwesend zu sein braucht, und es ist gewiß ein nicht zu

unterschätzender Vortheil, daß derlei Arbeiten während der Nachtzeit ohne

Beaufsichtigung vor sich gehen können, wodurch bei schwer filtrirenden Substanzen

die Zeit der Arbeit wesentlich abgekürzt werden kann. Da der Sauger untergetaucht

ist, so kann von dieser Seite her keine Luft in die Vorlage gelangen; das Vacuum

hält sich länger, während bei Trichtern die Luft zwischen den Wandungen desselben

und dem Papiere ohne Unterlaß in den Kolben dringt und ein öfteres Evacuiren nöthig

macht. Nach der bisherigen Weise wäre im vorliegenden Falle eine Reihe großer

Trichter aufzustellen, die von Zeit zu Zeit angefüllt werden müssen; der

Niederschlag ist auf mehrern Filtern vertheilt, von welchen derselbe nicht immer

leicht und vollständig abgelöst werden kann. Man erleidet daher Verluste durch

Verzettelung, ist bei der Filtration unausgesetzt beschäftigt und muß derartige

Arbeiten während der Nachtzeit zum Stillstand bringen.

b) Es wäre eine Flüssigkeit kochend heiß zu filtriren

und eine Abkühlung derselben bei dieser Operation möglichst hintanzuhalten. Die

jetzige Filtrirmethode genügt den gestellten Bedingungen in ganz unzureichender

Weise; dagegen ist der oben erwähnte Filtrirapparat wie geschaffen, alle bisherigen

Schwierigkeiten völlig zu beheben. Die Figur 3 versinnlicht

leicht die Art dieser Filtration. Man erhitzt die Flüssigkeit in einer Schale oder

in einem andern geeigneten Gefäße, läßt den Sauger, um ein Springen zu vermeiden,

anfangs durch den aufsteigenden Dampf erwärmen und senkt ihn bis auf den Boden ein.

Während der Filtration kann die Flüssigkeit auf dem gewünschten Temperaturgrad

erhalten und das Auskochen des Rückstandes so oft wiederholt werden, als es die

Umstände erheischen.

c) Es wäre die zu filtrirende Flüssigkeit in einem

flaschenartigen Gefäße vorhanden; die Filtration und das Waschen des Niederschlages

soll bei Abschluß gewisser Luftgase erfolgen. Aus der Figur 5 ist die

Zusammenstellung des Apparates zu ersehen, welcher obengenannten Bedingungen völlig

entspricht und von mir zu wiederholten Malen benutzt wurde. Der Kolben K, welcher die zu filtrirende Flüssigkeit sammt

Niederschlag enthält, wird mit einem Stöpsel geschlossen, der mit drei Bohrungen

versehen ist, von denen eine für das Saugrohr bestimmt ist, an dessen Ende der

Sauger in senkrechter Stellung befestigt erscheint. Da er indessen in den meisten

Fällen von dem Niederschlage nicht völlig eingehüllt werden kann, die obern Löcher

beim Sinken der Flüssigkeit nicht diese, sondern Luft anfangen würden, so muß der

Sauger durch einen an einem Kautschukstöpsel b

befestigten Glascylinder c hydraulisch abgesperrt

werden, welcher den erstern in einem Abstand von mindestens 5mm umgibt. Damit der ganze Saugapparat

durch den Kolbenhals hindurchgehen kann, wählt man einen Sauger vom kleinsten

Querschnitt aus. V ist die Vorlage, W ein tubulirter Behälter, welcher die Waschflüssigkeit

enthält, und der mit dem Kolben durch einen mit einem Quetschhahn d verschließbaren Kautschukschlauch verbunden wird. Die

dritte Bohrung endlich dient dazu, um den Kolben K mit

einer Vorrichtung in Verbindung zu setzen, welche gewisse schädliche Gase

ausschließen soll, z.B. ein U-Rohr mit Natronkalk

für Kohlensäure, einen

Liebig'schen Kaliapparat mit pyrogallussaurem Kali für Sauerstoff, oder endlich

irgend einen Gasbehälter oder Gasgenerator, welche ein unschädliches Gas enthalten

oder produciren. Man operirt in diesem Falle in folgender Weise. Zuerst wird der

Sauger knapp über den Spiegel der Flüssigkeit eingesenkt, die Luft aus dem Kolben

abgesaugt und durch ein anderes Gas ersetzt. Durch weiteres Einsenken und Ansaugen

wird die Filtration eingeleitet, es tritt der Niederschlag in den Glascylinder c ein, ohne eine Störung der Filtration herbeizuführen,

wenn derselbe von körniger Beschaffenheit ist; sobald er aber schleimig erscheint,

darf nur bei mäßiger Luftverdünnung (etwa 0at,5) filtrirt werden, um eine zu große Verdichtung desselben

hintanzuhalten. Das Waschen des Niederschlages erfolgt stets in der Weise, daß man

den Quetschhahn d öffnet und eine angemessene Menge der

Waschflüssigkeit in den Kolben treten läßt. Es ist gut, gleich danach ein kräftiges

Umschwenken desselben vorzunehmen, um den Niederschlag so gut als möglich

aufzurühren. Beim Absaugen der Flüssigkeit dringt in den Kolben K dasjenige Gas, welches den Absorptionsapparat

passirte, oder welches durch den Gasentwickler oder Gasbehälter geliefert wurde. Die

in der Vorlage V befindliche Flüssigkeit wird nach jeder

Waschung abgegossen und eine Prüfung derselben vorgenommen, um zu constatiren, ob

der Niederschlag hinreichend gereinigt sei.

Es gibt selbstverständlich noch mehrere Fälle, in denen dieser Filtrirapparat gute

Dienste leisten wird; allein ich übergehe dieselben absichtlich, Weil sie sich dem

Arbeitenden ja ohnehin von selbst aufdrängen müssen. Obige Ausführungen hatten nur

den Zweck, den Leser mit dem Gebrauch dieses Apparates im AllgemeinenDie Literatur ist ungemein reich an derartigen Vorschlägen, welche eine

Vereinfachung der chemischen Technik bezwecken; in den meisten Fällen sind

die hierauf bezüglichen Vorrichtungen nicht Handelswaare, sondern werden

erst auf Grund vereinzelnter Bestellungen angefertigt. Hierdurch erscheint

der Bezug so sehr erschwert, daß es viele Chemiker unterlassen, diesen Weg

zu betreten, wenn die Vortheile dieser Neuerung nicht ganz besonders in die

Augen springen. Dieser Umstand sowohl, als auch ein gewisser Grad von

Vorsicht – um nicht zu sagen Mißtrauen – sind der Grund, warum

sich viele ganz ausgezeichnete Verbesserungen in den Laboratorien nicht

einbürgern konnten.Ich habe mich deshalb an die Firma W. J. Rohrbeck's

Nachfolger (Wien, I. Kärntnerstraße 59) gewendet und von derselben

die Zusage erhalten, daß sie die oben angegebenen Filtrirvorrichtungen in

allen ihren Abänderungen am Lager halten wird. vertraut zu machen.

Laboratorium der chemischen Technologie an der k. k. technischen

Hochschule in Brünn.

Tafeln