| Titel: | Der Sparmotor, Patent Martin und Hock. |

| Fundstelle: | Band 225, Jahrgang 1877, S. 227 |

| Download: | XML |

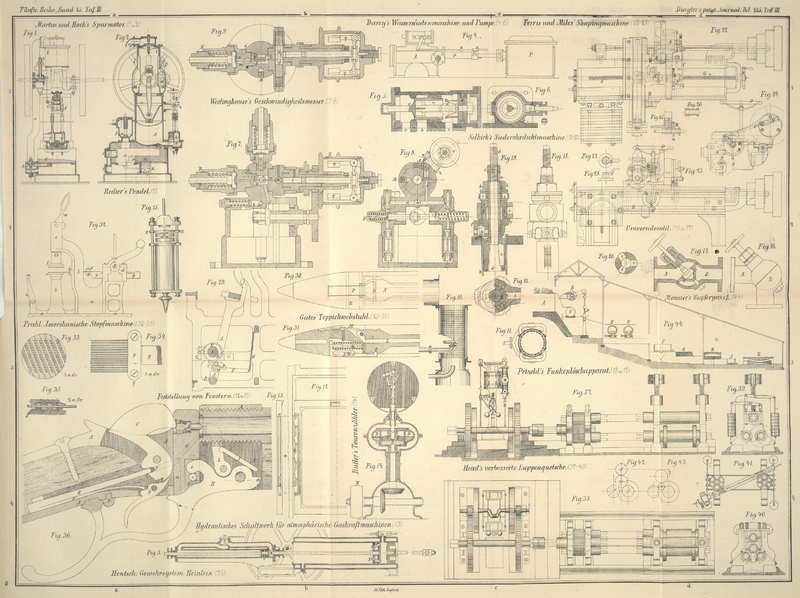

Der Sparmotor, Patent Martin und Hock.

Mit Abbildungen auf Taf.

III [a/1].

Martin und Hock's Sparmotor.

Seit etwa einem Jahre wird in Wien eine Heißluftmaschine fabricirt, welche, ohne in

ihrem Constructionsprincip etwa wesentlich NeuesVgl. Roper, *1865 178

249. *1869 194 173. zu bieten, in ihren Details so glücklich durchgeführt ist, daß sie sich

rasch in immer weitere Kreise verbreitet. Nach officiellen Proben beträgt der

Brennmaterialverbrauch (mittlerer Kokesgries) für die Stunde und Pferdekraft nicht

mehr als 4k,2 – ein Resultat, das

selbst von den bekannten Lehmann'schen Heißluftmaschinen nicht erreicht wird; dabei

zeichnet sich außerdem der sogenannte „Hock'sche Sparmotor“ vor

der Lehmann'schen Maschine durch bedeutend compactere Anordnung und vor den

Langen-Otto'schen Gasmotoren durch ihren geräuschlosen Gang aus.

Ein hervorstechender Zug der ganzen Anordnung ist die außerordentliche Einfachheit,

wie sie eben nur mit dem Princip der offenen calorischen

Maschinen, zu welchen der Martin-Hock'sche Motor gehört, erreicht werden kann; es entfällt hier

die Kühlwasserpumpe und der Refrigerator der geschlossenen Heißluftmaschine und

bleibt nur mehr der Ofen, der Arbeitscylinder und die Luftpumpe übrig. Diese drei

Hauptbestandtheile sind in den Skizzen Fig. 1 und 2 beziehungsweise mit O, A und L bezeichnet; der

Ofen O bildet gleichzeitig das Maschinenfundament, indem

der aus Chamottemasse hergestellte Feuerraum in den gußeisernen Kastenständer

eingesetzt ist. Auf diesem ruht der Cylinderkörper, welcher oben in vier Pratzen

ausgeht, von denen je zwei gegenüber liegende einerseits die Schwungradwellenlager,

anderseits den Luftpumpencylinder tragen. Der Kolben l

des letztern ist mit dem Arbeitskolben a durch ein

rohrartiges Stück, das für den Durchgang der Kurbelwelle ausgeschlitzt ist, zu einem

Körper verbunden, innerhalb dessen die ausgekröpfte Kurbel, sowie die Pleuelstange,

die am untern Ende des Arbeitskolbens angreift, eingeschlossen ist. Diese Verbindung

macht einen sehr gefälligen Eindruck, wird aber neuerdings, zur Erzielung geringern

Gewichtes, durch vier schmiedeiserne Streben ersetzt, welche sowohl mit dem

Luftpumpenkolben als mit dem Arbeitskolben verschraubt sind. Der Arbeitskolben a trägt an seinem untern Ende, welches dem Einfluß der

Verbrennungsgase ausgesetzt ist, eine Schutzklappe aus Blech und hat den dichtenden

Lederstulp am obern Ende, so daß dieser dem directen Einfluß der Wärme ganz entzogen

ist; in gleicher Weise ist der Luftpumpenkolben l mit

einem Lederstulp gedichtet. Derselbe enthält entweder direct, wie in Figur 2 ersichtlich, das

Saugventil, das sich beim Kolbenniedergang öffnet, während das in ähnlicher Weise

angeordnete Druckventil beim Kolbenaufgange die angesaugte Luft entweichen läßt,

oder es sind auch Saug- und Druckventile in einem eigenen Cylinderaufsatz

leicht zugänglich angebracht, wobei dann selbstverständlich der Luftpumpenkolben

völlig geschlossen ist.

Die von der Luftpumpe ausgepreßte Luft entweicht durch das Verbindungsrohr v zu einem Register R,

welches von Hand verstellbar ist und die eintretende Luft entweder unter oder über

den kreisförmigen Rost des Ofens O leitet. Ersteres

geschieht nur beim Anfeuern zum Zwecke des Anfachens; beim regelmäßigen Betrieb

tritt die Luft durch die Oeffnung i hinter der Heizthür

(Fig. 2)

über dem Rost in den Verbrennungsraum, nachdem sie vorher den hohlen Raum zwischen

dem Chamottegehäuse und dem gußeisernen Mantel passirt hat und hier vorgewärmt

worden ist. Ueber dem Roste erreicht dann die Luft ihre höchste Temperatur und

gelangt von hier (durch den in Fig. 2 punktirten Canal)

unter das Admissionsventil x (Fig. 1). Dasselbe wird,

sobald der Arbeitskolben seinen tiefsten Stand erreicht hat, niedergedrückt und läßt

sodann durch die aus Figur 2 ersichtliche Oeffnung die heiße Luft in den Arbeitscylinder

eintreten, wo dieselbe, vermöge ihres Ueberdruckes über die äußere Atmosphäre, den

Arbeitskolben aufwärts drückt, dabei an die Schwungradwelle Arbeit abgibt und

gleichzeitig über dem Luftpumpenkolben die beim Niedergang angesaugte kalte Luft auf

dem vorhin angegebenen Wege in den Verbrennungsraum preßt.

Endlich hat der Arbeitskolben seinen höchsten Stand erreicht; das Admissionsventil

x steigt unter der Wirkung einer Spiralfeder auf

seinen Sitz, und das Austrittsventil y wird nach abwärts

gepreßt und geöffnet, worauf die im Arbeitscylinder enthaltene heiße Luft durch

ihren frühern Eintrittscanal zurück- und durch das Ventil y ins Freie entweicht. Arbeitskolben und

Luftpumpenkolben gehen nun vermöge ihres Eigengewichtes und mit Hilfe der

Schwungräder nach abwärts, während gleichzeitig durch das Saugventil der

Luftpumpencylinder neuerdings mit kalter Luft gefüllt wird.

Der continuirliche Wirkungsgang der Maschine ist somit leicht verständlich und es

erübrigt nur zur Vervollständigung unserer Beschreibung die Darstellung des

Steuermechanismus, des Regulators und der Feuerungsmethode.

Letztere wird dadurch bedingt, daß vermöge der ganzen Anlage der Maschine der

Verbrennungsraum als Druckreservoir fungirt. In Folge dessen muß derselbe während

des Betriebes hermetisch verschlossen bleiben und nur der durch die Luftpumpe eingepreßten Luft

zugänglich sein. Dies wird dadurch bewirkt, daß oberhalb des Rostes ein

trichterförmiges Gefäß F (Fig. 2) aufgesetzt ist,

dessen Boden für gewöhnlich durch den mittels Schraube angepreßten Verschlußconus

c abgedichtet ist. Dann wird durch die Thür r das erforderliche Brennmaterial eingefüllt, hierauf

r wieder mittels eines einfachen Bügelverschlusses

hermetisch abgedichtet und endlich der Conus c

heraufgeschraubt, worauf die im Trichter enthaltene Kohle herabfällt und ohne

Zuführung fremder Luft den Rost beschickt. Diese ganze Operation ist äußerst einfach

und braucht zudem nur beiläufig die Stunde einmal vorgenommen zu werden. Die

eigentliche Heizthür s, sowie die Aschenthür t werden nur zum Anheizen geöffnet und bleiben während

des Betriebes continuirlich geschlossen.

Die Steuerung von Ein- und Austrittsschieber x und

y geschieht durch einen kleinen Kurbelzapfen, der

sich auf einer mittels Stirnräder angetriebenen Vorgelegewelle w befindet und mit Zugstange und Hebel die Welle z in oscillirende Bewegung setzt. Dabei drücken zwei auf

z angebrachte Daumen abwechselnd x und y nieder und öffnen

dadurch der heißen Luft Eingang und Ausgang des Arbeitscylinders. Soll dagegen die

Maschine abgestellt werden, so entlastet man die Spiralfedern, welche die Ventile

auf ihren Sitz pressen, so daß dann sowohl Eintritt als Austritt offen ist und die

heiße Luft direct ins Freie austritt, ohne den Arbeitscylinder zu passiren.

Von derselben Welle w endlich, welche die Steuerung

antreibt, wird auch durch Kegelradübersetzung der Regulator P bewegt. Derselbe öffnet beim Steigen der Kugeln ein in den Zeichnungen

nicht ersichtlich gemachtes Ventil, welches auf dem Deckel des Luftpumpencylinders

aufsitzt und einem Theile der comprimirten Luft directen Ausgang ins Freie

gestattet, so daß nur ein Bruchtheil der angesaugten Luft in den Ofen gelangt.

Hierdurch wird je nach der Stellung des Regulators eine größere oder kleinere Menge

erhitzter Luft in den Arbeitscylinder geführt, und dem entsprechend die

Arbeitsleistung geregelt.

M-M.

Tafeln