| Titel: | Die amerikanische Stopfmaschine; von Assistent G. Prahl in Hannover. |

| Autor: | G. Prahl |

| Fundstelle: | Band 225, Jahrgang 1877, S. 251 |

| Download: | XML |

Die amerikanische StopfmaschineAuch „gußeiserne Großmutter“ genannt.Die Red.; von Assistent G. Prahl

in Hannover.

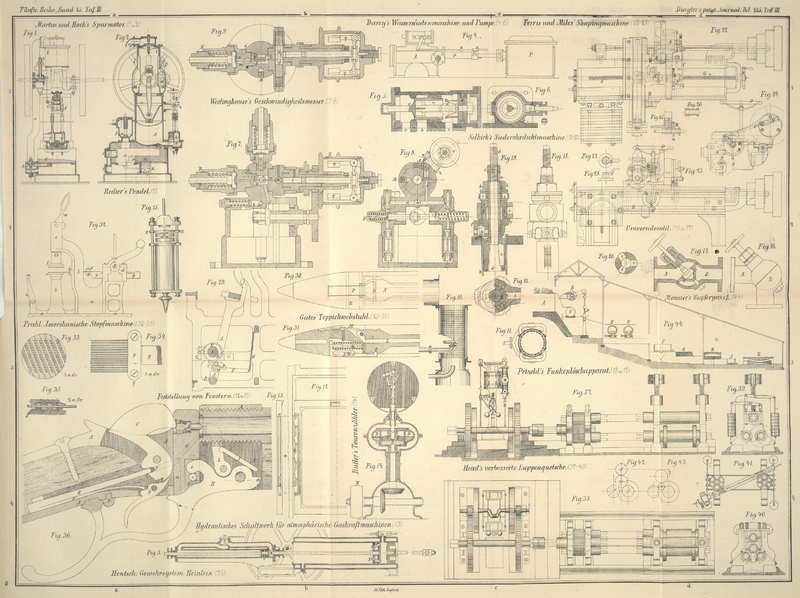

Mit Abbildungen im Text und auf Taf. III [a/3].

Prahl, über die amerikanische Stopfmaschine.

In einer Zeit, wo die Maschinen in Verkehr und Industrie eine so gewaltige Sprache

reden und fast Nichts, was zum Unterhalt sowohl, als auch zum Comfort der Menschen

dient, ohne deren Hilfe hergestellt wird, darf es uns nicht wundern, wenn dieselben

sich auch am häuslichen Herde der Familien einbürgern und hier allmälig eine

ähnliche Umwälzung im Kleinen hervorrufen wie draußen im Großen – eine

Umwälzung, welche nur zum Segen der Familienarbeiter, der Frauen und Mädchen, dienen

kann, und welche mit ähnlicher Geschwindigkeit fortschreitet wie in der Industrie.

Kaum hat die Maschine den weiblichen Familienmitgliedern die Nadel aus der Hand

genommen, da greift sie schon nach dem durch liebe Erinnerungen geheiligten

Strickstrumpf und droht denselben ins Reich des Ueberwundenen zu stoßen, und noch

ist dieser Kampf zwischen Stricknadel und Strickmaschine nicht beendet, da beginnt

auch schon die Stopfnadel zu zittern vor ihrer jungen Rivalin, der

Stopfmaschine.

Das Stopfen ist bekanntlich in kinderreichen Familien ein wichtiges und zeitraubendes

Geschäft. Dasselbe erstreckt sich nicht allein auf Socken und Strümpfe, sondern auf

jede gestrickte oder gewirkte Waare, ja in weniger bemittelten Familien auch auf die

gewebten Kleidungsstücke, besonders der Kinder. Mit Freude muß daher jeder Versuch

begrüßt werden, auch hier die langsame, mühsame Handarbeit durch rasche, bequeme

Maschinenarbeit zu ersetzen, und zwar um so mehr, wenn der Versuch sich schon

einigermaßen einer rationellen Lösung nähert, was nach unserm Ermessen mit der uns

vorliegenden Maschine der „Pope Manufacturing Company“ zu

Boston der Fall ist.

Wir wollen nun in Folgendem zunächst eine Beschreibung der kleinen, in Fig. 32 bis

35

dargestellten Maschine geben; eine daran anknüpfende Erläuterung des

Arbeitsprocesses wird uns zugleich die Gelegenheit bieten, die der Maschine noch

anhaftenden Unvollkommenheiten hervorzuheben.

Textabbildung Bd. 225, S. 251

Die Maschine besteht aus dem gußeisernen Gestell a,

welches zur Aufnahme der verschiedenen arbeitenden Theile dient. Dasselbe trägt

rechts eine Kapsel d, welche ein auf der Kurbelachse

k sitzendes, in die Zahnstange g eingreifendes Zahntrieb birgt. Die Zahnstange ist

an ihrem vordern Ende mit einem Querstücke q (Fig. 32

und 34)

versehen, auf welches die Stopfnadeln, die gleich der Nadel der Nähmaschine das

Auge an der Spitze haben und mittels eines Klemmbackens p festgespannt werden. Bei der uns vorliegenden Maschine sind 14

Nadeln in gleichen Abständen von je 1/16 Zoll engl. (1mm,6) angeordnet. Die Nadeln reichen

durch den rahmenartig ausgebildeten Gestelltheil l

hindurch und werden hier durch die mit Zinn ausgefütterten Bohrungen einer quer

vorgeschraubten Bronzeleiste i geführt. Vor dieser

Leiste befindet sich die Säule b zur Aufnahme des

untern, festen Theiles e einer Presse, deren

Bestimmung es ist, den zu stopfenden Stoff aufzunehmen und in die für den

Arbeitsproceß erforderliche Form zu zwingen. Der obere bewegliche Theil f der Presse ist in der Hülse c geführt und kann mittels des Hebels m

mit ziemlicher Kraft niedergedrückt werden – in ähnlicher Weise, wie das

Heben des Zeughalters bei der Nähmaschine geschieht. Bewegt man den Hebel m aufwärts, so bringt eine im Innern der Hülse c liegende Spiralfeder den obern Theil der Presse

wieder in die Höhe.

Die Presse, welche den Kernpunkt der ganzen Maschine bildet, besteht aus den zwei

runden Bronzescheiben e und f – bei unserer Maschine von 1 1/4 Zoll (31mm,8) Durchmesser; die einander zugekehrten

Flächen dieser Scheiben sind mit Rippen versehen (vgl. Fig. 33), welche wie die

Zähne zweier im Eingriffe stehenden Zahnräder zwischen einander treten, sobald die

Presse geschlossen ist. Dabei ist zwischen den Rippen so viel Spielraum, als zur

Aufnahme des zu stopfenden Stoffes nöthig ist. Die mittlere, gedachte Berührungsebene der beiden

Scheiben bei geschlossener Presse liegt in der Ebene der Nadeln. Damit letztere nun

durch die erstere hindurchtreten können, sind in die Rippen für jede Nadel Lücken

eingefräst. Zu bemerken ist noch, daß die Längsachse der Rippen nicht rechtwinklig

auf der der Nadeln steht, sondern etwa um 30° geneigt. Auf diesen Umstand

werden wir noch bei der Erläuterung des Arbeitsprocesses zurückkommen.

Links von der Presse steht ein anderer wesentlicher Theil der Maschine, nämlich der

Garnhalter h; dieser bewegt sich an seinem untern Ende

in einem Scharnier, durch welches zugleich der Ausschlag nach links begrenzt wird.

Oben trägt der Garnhalter einen Rechen, dessen Zinken mit den Zwischenräumen

zwischen je zwei Nadeln correspondiren.

Der Arbeitsproceß mit der beschriebenen Maschine ist fast genau derselbe wie beim

Stopfen mit der Hand, also eine Art des Webens. Man spannt zunächst eine Kette über

das zu schließende Loch und bringt dann quer dazu den Einschuß ein. Zur Bildung der

Kette legt man den Stoff auf die untere feste Scheibe e

der Presse, und zwar mit dem Loch möglichst in die Mitte; darauf schließt man mit

Hilfe des Hebels m die Presse, wodurch die Ränder des

Loches, sich in den freien Raum zwischen den Rippen einschmiegend, eine gewellte

Lage annehmen müssen. Indem man nun die Kurbel k umlegt,

treibt man die Nadeln durch diese Wellen hindurch, so daß die Wellenberge über, die

Wellenthäler unter den Nadeln zu liegen kommen, wie dies in Fig. 35 verdeutlicht ist.

In der so vorgeschobenen Stellung ragen die Nadeln mit den Augen vorn aus der Presse

heraus, so daß nun der Stopffaden eingebracht werden kann. Man zieht hierzu zunächst

den Faden mittels eines glatten Hakens durch die Augen aller Nadeln von links nach

rechts hindurch, legt den Garnhalter h ganz zurück und

befestigt das freie Ende des Fadens an den am weitesten rechts liegenden Zinke des

Garnhalters. Darauf faßt man mit dem andern Ende des erwähnten Hakens, welches zu

einer kegelförmigen Spitze ausgebildet ist, von rechts beginnend der Reihe nach den

Faden in den Nadelöhren, zieht ihn heraus und hängt die entstehende Schleife über

die entsprechende Zinke des Garnhalters. Auf solche Weise spannt man eine Kette

zwischen Nadelspitzen und Garnhalter, welche aus doppelt so vielen Fäden besteht,

als Nadeln vorhanden sind. Das Einbringen dieser Kette in den Stoff ist nun die

nächste Aufgabe. Zu dem Ende bewegt man durch die Kurbel die Nadeln zurück, die

Kette folgt und wird bei einer gewissen Stellung des Garnhalters von letzterm

abrutschen und fest in den Stoff hineingezogen werden. Da dieselbe etwas länger ist,

als der Durchmesser der

Preßscheiben, so tritt sie mit den Nadeln hinten heraus und kann an diesen

abgeschnitten werden. Der Einschuß wird nun genau auf dieselbe Weise eingebracht,

nachdem man zuvor die Lage der Arbeit in der Presse um 90° verdreht hat, so

daß also nunmehr die Kettenfäden rechtwinklig zur Bewegungsrichtung der Nadeln

geneigt sind. Hierbei ist nun die oben erwähnte schiefe Lage der Rippen auf den

Preßscheiben in Bezug auf die Nadeln von großer Wichtigkeit. Würden nämlich die

Rippen rechtwinklig zu den Nadeln, also parallel mit der jetzigen Lage der

Kettenfäden liegen, so würden letztere bei geschlossener Presse keine gewellte Lage

annehmen, sondern sich abwechselnd lang auf die Rippen und in die Lücken legen, also

auch abwechselnd ganz über oder ganz unter dem Einschuß liegen. Das so erzeugte

Gewebe, ohne jeglichen Verband, würde nicht zu brauchen sein. Sind dagegen die

Rippen schräg angeordnet, so wird jeder Kettenfaden gezwungen, in der Presse Wellen

zu bilden, durch welche der Einschuß dann hindurch geführt wird. Auf diese Weise

erhält man eine feste Arbeit mit regelmäßig wiederkehrendem Muster. Nach Einbringung

des Einschusses ist die Arbeit vollendet.

Der ganze Proceß läßt sich bei einiger Uebung in 3 bis 4 Minuten ausführen. Der

Erfinder gibt 1 Minute an; doch genügt diese Zeit nach unserer Erfahrung nicht, wenn

man eine saubere und gute Arbeit liefern will.

Das auf der Maschine hergestellte Gewebe ist, was Festigkeit betrifft, der Handarbeit

überlegen, und zwar aus dem Grunde, weil hier jede Nadel zwei Fäden einzieht,

während beim Stopfen mit der Hand gewöhnlich nur mit einem Faden gearbeitet wird.

Aus demselben Grunde werden auch die durch den Verschleiß dünn gewordenen Ränder des

gestopften Loches durch die Maschine mehr befestigt, als es durch die Hand

geschieht. Weitere Vorzüge der Maschine sind Zeitersparniß, sowie die Erzielung

einer regelmäßigen und saubern Arbeit. Auf den letzten Umstand ist indessen nicht

grade viel Gewicht zu legen, da das Muster doch nie mit dem des zu stopfenden

Stoffes übereinstimmen, somit die Flickarbeit stets erkennbar bleiben wird.

In Bezug auf die Verbindung des neuen Gewebes mit den Rändern des Loches steht

dagegen die Maschinenarbeit der Handarbeit nach, da bei letzterer nur zwei freie

Fadenenden vorhanden sind, welche – wie ja auch in der That geschieht

– leicht durch häufiges Durchziehen gesichert werden können. Bei der

Maschinenarbeit hingegen sind sowohl die Ketten- als auch die Einschußfäden

auf einer Seite alle frei, und zwar auf der Seite, an welcher die Arbeit von den

Nadeln abgeschnitten wird. Diese vielen freien Enden werden nur durch die Reibung gehalten, welche

dieselben in den Rändern des Loches erfahren; wird diese Reibung überwunden, so

ziehen sich die Fäden heraus und die Verbindung ist aufgehoben. Bei Handarbeit

hingegen kann die Verbindung nur gelöst werden entweder durch Ausreißen der

Lochränder, oder durch Abreißen der Fäden.

Dieser Uebelstand kann bei dem Principe der Maschine nur dadurch beseitigt werden,

daß man die Fäden auf eine solche Länge in die Lochränder einzieht, daß die

entstehende Reibung in allen Fällen genügt, den erforderlichen Widerstand zu

leisten. Zu diesem Zwecke würde es sich, um auch größere Löcher stopfen zu können,

empfehlen, den Durchmesser der Preßscheiben auf 45 bis 50mm zu vergrößern; man würde dann noch im

Stande sein, 19 bis 25mm im Durchmesser

haltende Löcher gut zu stopfen. Da hierdurch auch die Zahl der Nadeln und somit der

Widerstand, welchen dieselben beim Eindringen in den Stoff erleiden, wachsen, so

müßte auch die Kurbel entsprechend verlängert werden.

Eine weitere Unvollkommenheit der Maschine ist die, daß man auf derselben nur

mittleres Garn verarbeiten kann, da die Nadeln diesem entsprechend gewählt sind.

Doch auch dies ließe sich beseitigen durch Beigabe verschiedener Pressen und Nadeln,

in welchem Falle dann auf rasche und bequeme Auswechslung Gewicht zu legen wäre.

Die Fabrik beabsichtigt nächstens eine größere Stopfmaschine für Säcke und Segeltuch

auf den Markt zu bringen, die jedenfalls von Müllern, Landwirthen u. dgl. als

zeitersparende Hilfsmaschine freudig begrüßt werden wird, falls, woran wir nicht

zweifeln, die neue Maschine die Unvollkommenheiten ihrer ältern Schwester zu

vermeiden gewußt haben wird.

Zum Schluß können wir nicht umhin zu erwähnen, daß die Ausführung der Maschine

durchaus Nichts zu wünschen übrig läßt, und daß der Preis von 10 Dollars ein

angemessener ist.Solche Maschinen importirt Theod. Pfitzmann in

Leipzig und Dresden zum Preis von 50 M. (Maschine, Anschraubbügel,

Nadelführer, 1 Rolle Garn, 2 Einfädler und 2 Reservenadeln).Die Red.

Tafeln