| Titel: | Collmann's Steuerung. |

| Autor: | Müller-Melchiors |

| Fundstelle: | Band 225, Jahrgang 1877, S. 316 |

| Download: | XML |

Collmann's Steuerung.

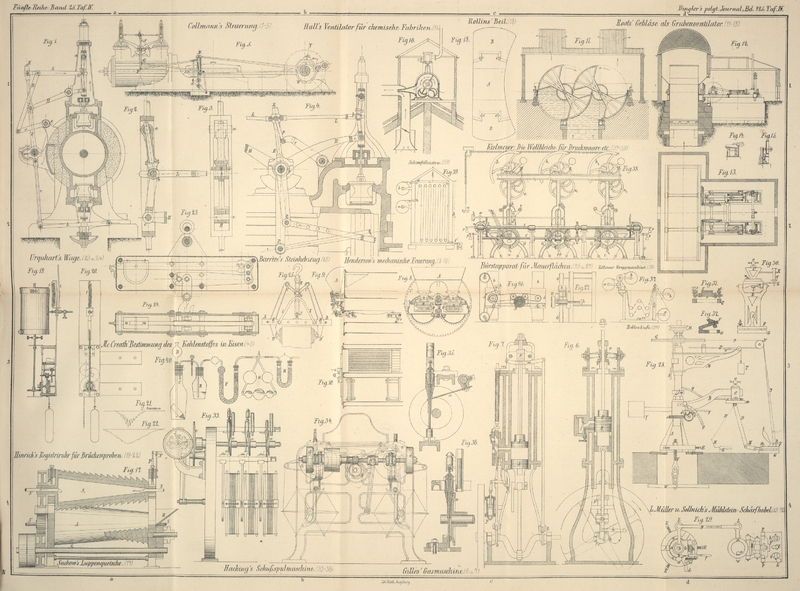

Mit Abbildungen auf Taf.

IV [a/1].

Collmann's Steuerung.

Es wäre ein vergeblicher Versuch, diese neue, von A. Collmann, Civilingenieur in Wien, in allen Industriestaaten patentirte

Steuerung irgend einer Classe bereits bestehender Constructionen einzureihen; so

sehr sie auf den ersten Anblick der Sulzer-Steuerung ähnelt, so grundverschieden ist sie von derselben; und

ebenso wenig schließt sie sich einer andern Steuerung an. Das entscheidende Merkmal

der Collmann-Steuerung ist das Eingreifen des

Regulators als continuirlich wirkendes Steuerorgan und das Entfallen des

Auslösemechanismus, welchem nicht mit Unrecht von Collmann vorgeworfen wird, daß der beliebte

„momentane“ Schluß des Dampfeintrittes nicht herbeigeführt

werden darf, wenn nicht Ventile und Schieber rasch

zerstört werden sollen. Mit Rücksicht hierauf behauptet Collmann bei seiner Steuerung ebenso raschen Schluß erzielen zu können,

als bei einer rationell regulirten Corliß- oder Sulzersteuerung zulässig ist

– eine Ansicht, welcher wir im Hinblick auf die Erhebungsdiagramme der

Ventile, wie sie sich aus dem geometrischen Zusammenhange der Steuerung ergeben,

zwar nicht zustimmen können, die aber anderseits durch die scharfen Ecken uns

vorliegender Originaldiagramme der Collmann'schen Maschinen insoweit bekräftigt

wird, daß sich die Raschheit des Schlusses als vollkommen genügend erweist. Hiermit

aber wird die Steuerung durch den Wegfall der stets empfindlichen Buffervorrichtung,

sowie der abschnappenden Kanten verhältnißmäßig einfach und auch für höhere

Tourenzahlen anwendbar.

Die Skizzen Fig.

1 bis 3 zeigen die wesentlichen Bestandtheile der neuen Steuerung, welche wir

uns zunächst ohne Eingriff des Regulators, mit fester Expansion denken wollen. Aus

Figur 1,

Querschnitt durch den Cylinder, ist Eintritt- und Austrittventil für das eine

Cylinderende, ersteres oberhalb, letzteres unterhalb des Dampfcylinders ersichtlich.

Die Steuerwelle w, welche längs des Cylinders läuft,

wird von der Schwungradwelle durch Kegelräder angetrieben und erhält die gleiche

Tourenzahl wie diese. An den beiden Cylinderenden ist sie ausgekröpft – oder

auch mit einem Excenter versehen – und trägt hier die Excenterstange Ee, welche mittels des einarmigen Hebels h direct das Austrittventil bewegt und mittels des

zweiarmigen Hebels H die Bewegung des Eintrittventiles

einleitet. Die Steuerung ist für den Beginn der Dampfadmission, kurz vor dem todten

Punkte gezeichnet, die Welle w rotirt in der Richtung

des Pfeiles.

Wäre nun das kurze Ende c des zweiarmigen Hebels H

fest und direct mit der Spindel des Eintrittventiles

verbunden, so hätten wir volle Füllung während des ganzen Hubes; findet die

Verbindung durch einen Auslösemechanismus statt, so

erhalten wir Expansionssteuerungen wie die Hartmann'sche

(* 1874 214 267), Hartung'sche

(* 1876 222 205) u.a. Die Collmann-Steuerung dagegen hat (während der Arbeitsperiode) die

Verbindung zwischen dem Hebel H und dem Eintrittventil

zwar fest, aber nicht direct,

sondern mittels eines Kniehebels bewerkstelligt, welcher

das charakteristische Kennzeichen der neuen Steuerung repräsentirt. Derselbe ist in

seinem obern Scharnier a mit der rahmenartig erweiterten

Ventilspindel, am untern Scharnier c mit dem Hebel H fest verbunden; der mittlere Bolzen b

dagegen trägt eine Lenkerstange L, deren anderes Ende

wir vorläufig mit der verlängerten Excenterstange E fest

verbunden und die Regulatorhebel R und r weggelassen denken wollen. Dann wird beim Beginn der

Bewegung in der Richtung der Pfeile in Figur 1 sowohl der Hebel

H den Punkt c heben, als

L den Punkt d nach

rechts drücken und das Kniehebelgelenk strecken; beide Bewegungen addiren sich und

geben ein rasches Anheben des Punktes a sowie des mit

ihm fest verbundenen Eintrittventiles. Bei weiterer Drehung der Welle w behält c seine

aufsteigende Bewegung fort, ebenso bewegt sich der Punkt b dauernd nach rechts, da wir die Excenterstange E um den Angriffspunkt des Hebels H als

Fixpunkt schwingend annehmen können. Dabei aber kommt der Kniehebel, nach rechts

ausgebogen, alsbald aus seiner gestreckten Stellung und vermindert den Abstand der

Punkte a und c fortwährend,

bis endlich, gegenüber der Anfangsstellung, a ebenso

tief gesunken ist, als c vom Hebel H gehoben worden war, d.h. das Ventil ist wieder auf

seinen Sitz gesunken und die Expansion beginnt.

Die Bewegung der Hebel H und L dauert selbstverständlich im selben Sinne fort, bis der Excenterzapfen,

beiläufig bei halbem Kolbenhub, seine tiefste Stellung erreicht hat, worauf auch der

Punkt c nach abwärts geht, während b noch fortwährend von L

nach rechts geschoben wird. Beide Bewegungen, welche sich früher subtrahirt hatten,

würden sich nun addiren, um den Punkt a herabzuziehen,

was jedoch unmöglich ist, da derselbe fest mit dem aufsitzenden Ventile verbunden

ist. Deshalb wird Punkt b mit a nicht durch eine feste Stange, sondern durch die teleskopartige

Construction verbunden, welche in Fig. 2 und 3 dargestellt ist. Man

ersieht, daß der Punkt a dem Punkte b bei der Aufwärtsbewegung unter allen Umständen folgen

muß, sobald sich die beiden Tellerflächen des mit a

verbundenen Rohres und der mit b verbundenen Stange

getroffen haben; beim Rückgange von b folgt dagegen a durch das Eigengewicht von Ventil und Spindel, sowie

unter dem Druck einer schwachen Feder, welche über der Ventilspindel angebracht ist;

sobald das Ventil aufsitzt und d weiter sinkt, verlassen

sich die Tellerflächen und berühren sich erst wieder, wenn der Excenterzapfen seine

volle Umdrehung durchlaufend wieder in die Anfangsstellung der Figur 1 gelangt ist.

Nach dem Vorausgeschickten ist klar, wie sich durch den combinirten Einfluß der

beiden „Hauptbewegungen“, wie sie Collmann nennt, der Schluß des Ventiles bedingt. In der ersten Hubhälfte

wirkt der Lenker L durch Verkürzung des Kniehebels dem

aufsteigenden Hebel c

entgegen, in der zweiten

Hubhälfte vereinigen sich beide Bewegungen zum Niederlassen des Ventiles; unter

allen Umständen erfolgt der Schluß des Ventiles um so rascher, je mehr die

Kniehebelwirkung zur Geltung kommt, denn bei dem extremen Falle der Figur 1 findet fast sofort

nach dem Eröffnen auch wieder der Schluß des Ventiles statt, während beim Wegfallen

des Lenkers L und der starren Verbindung zwischen den

Punkten c und a die Füllung

während des ganzen Hubes dauern müßte. Letzterer Fall, d.h. die Eliminirung des

Kniehebeleinflusses wird nahezu erreicht, wenn die Lenkerstange L, statt im höchsten Punkte der Excenterstange E zu stehen, in die tiefste Stellung zum Angriffspunkte

des Hebels H gelangt, da wir denselben, wie oben

bemerkt, für die Bewegung des Lenkers gewissermaßen als Fixpunkt ansehen können; in

den Zwischenstellungen finden dann selbstverständlich die mittlern Füllungsgrade

statt.

Wenn wir daher die Lenkerstange L nicht fest mit der

Excenterstange E verbinden, sondern durch eine Führung

auf E verschiebbar machen, so können wir alle

Füllungsgrade von 0 bis 90 Proc. erreichen. Dies geschieht bei der

Collmann-Steuerung direct durch den Regulator, welcher mittels der Welle x und der Hebel r, R, mit

der Lenkerstange L in Verbindung steht. Die Functionen

der Steuerung werden somit vollkommen verständlich und die eingangs gemachten

Bemerkungen gerechtfertigt sein; hervorzuheben ist noch, daß der Regulator, um die

Lenkerstange stets in ihrer Stellung zu erhalten, jedenfalls einen größern

Kraftaufwand ausüben muß, als bei einer Auslössteuerung; daß aber diese Bedingung

ohne Schwierigkeit zu erfüllen ist, zeigt sich an den verschiedenen nach Collmann's Patent ausgeführten Maschinen, wo der

Regulator überall vortrefflich functionirt.

In der hier betriebenen Weise bringt Collmann seine

Steuerung bei den normalen, neu zu bauenden Umtriebsmaschinen an; zum Umbau

bestehender Maschinen und für Reversirmaschinen überhaupt wäre dagegen die längs des

Cylinders laufende Steuerwelle schwer verwendbar. Da sich aber die zwei Hauptbewegungen der Steuerorgane einfach zerlegen lassen,

und zwar in eine bis zum halben Hub aufgehende und dann zurückgehende Bewegung des

untern Kniehebelpunktes, sowie eine zweite Bewegung, welche das

Kniehebel-Mittelscharnier während des ganzen Hubes nach einer Seite

hindurchbiegt, so erhellt sofort, daß sich das gewünschte Resultat auch einfach mit

zwei Excentern erreichen läßt, von denen das eine um 90° (mehr dem Voreilen)

vor der Kurbel aufgekeilt ist und das zweite mit der

Kurbelrichtung zusammenfällt. Von diesen beiden Excentern treibt dann das erstere

durch den Hebel P eine Rohrwelle p (Fig.

4), von welcher sich nach jedem Cylinderende ein Hebel H erstreckt, der mit dem untern Kniehebelpunkte c verbunden ist. Der an das Mittelscharnier gehängte Lenker L dagegen vereinigt sich im Cylindermittel mit dem

Lenker der andern Cylinderseite zu einem gemeinsamen Gleitstück, welches auf der

Stange E durch die Hebel R,

r und die Welle x wie früher von dem Regulator

oder vom Maschinenführer verschoben wird, um die Füllung zu wechseln. Es ist nun

leicht erklärlich, wie die Stange E auf der durch p hindurchgehenden Welle q

aufsitzt und von dieser mittels des Hebels Q und des

zweiten mit der Kurbel coïncidirend aufgekeilten Excenters während des ganzen

Hubes nach rechts gedreht wird. Die Austrittventile werden von zwei weitern, auf der

Welle p sitzenden Hebeln angetrieben und sind gewöhnlich

neben den Eintrittventilen angeordnet; übrigens ist selbstverständlich, daß in

dieser Richtung die verschiedensten Modificationen zulässig sind.

Die Anwendung auf Reversirmaschinen ist in Figur 5 dargestellt. Die

oben beschriebene Anordnung der Ventile und Excenter bleibt im allgemeinen

beibehalten, die Maschinenkurbel bewegt sich in der Richtung des Pfeiles, das

Excenter der ersten Hauptbewegung, welches die Welle p

treibt, ist in der Richtung V aufgekeilt, gegen die

Normalstellung eines Vorwärtsexcenters um 180° verdreht, da die Bewegung

durch die Welle p umgekehrt wird. Das Excenter W der zweiten Hauptbewegung, welches nach dem oben

gesagten beiläufig mit der Kurbel coïncidiren sollte, ist um ebenso viel vor der Kurbel aufgekeilt, wie V

hinter der Kurbel zurücksteht. Dadurch werden die

höchsten Füllungsgrade, vielleicht von 70 Proc. an, allerdings unmöglich gemacht;

dagegen ergibt sich eine äußerst einfache Reversirung. Die Excenterstangen von V und W greifen nämlich an

den beiden Enden einer Coulisse M an, welche von einem

unten liegenden Drehpunkt mittels Hängeeisen getragen wird und aus zwei getrennten,

geraden Gleitbahnen besteht. In der einen derselben ist die Stange des Hebels P, in der andern die Antriebsstange von Q geführt, beide durch Führungsstangen derart mit einem

doppelarmigen Hebel d verbunden, so daß sie immer die

entgegengesetzten Enden der Coulisse einnehmen. Wenn daher in Figur 5 die Stange von P oben, von Q unten in die

Coulisse eingreift, so wird die Steuerwelle p von V, q von W aus, wie in Figur 4,

gesteuert und die Maschine rotirt in der Richtung des Pfeiles. Wird dagegen der

doppelarmige Hebel d in seine andere Endstellung

gebracht, so kommt nun p unter den Einfluß von W, q unter die Führung von V, und die Maschine ist umgesteuert. Die Zwischenstellungen der Coulisse

werden selbstverständlich nicht verwendet, da die Expansion unabhängig hiervon durch

den Hebel r von Hand gestellt wird.

In dieser Gestalt läßt sich die Collmann-Steuerung leicht zum Umbau

bestehender Fördermaschinen mit Ventilsteuerung verwenden, ohne daß in der Anordnung

der Ventile die geringste Aenderung erforderlich wäre. Aber nicht allein den hier

beschriebenen Fällen, sondern allen überhaupt denkbaren Maschinen- und

Steuerungsdispositionen hat Collmann seine Steuerung

angepaßt – in einer Weise, welche ebenso das Genie des Erfinders, als die

allgemeine Anwendbarkeit seiner Steuerung bewährt. Hervorragende Maschinenfabriken

in DeutschlandDieselbe wird von der „Görlitzer Maschinenbau-Anstalt und

Eisengießerei“ in Görlitz und von L. A. Riedinger in Augsburg u.a. ausgeführt. haben die Ausübung des Collmann'schen Patentes

übernommen, und, obwohl die Erfindung ihr erstes Jahr noch nicht vollendet hat, ist

schon eine Reihe von Maschinen mit Collmann-Steuerung versehen in dauerndem

Betriebe.

Müller-Melchiors.

Tafeln