| Titel: | T. Müller und Sellnick's Mühlstein-Schärfhobel mit rotirendem Diamant. |

| Fundstelle: | Band 225, Jahrgang 1877, S. 343 |

| Download: | XML |

T. Müller und

Sellnick's

Mühlstein-Schärfhobel mit rotirendem Diamant.

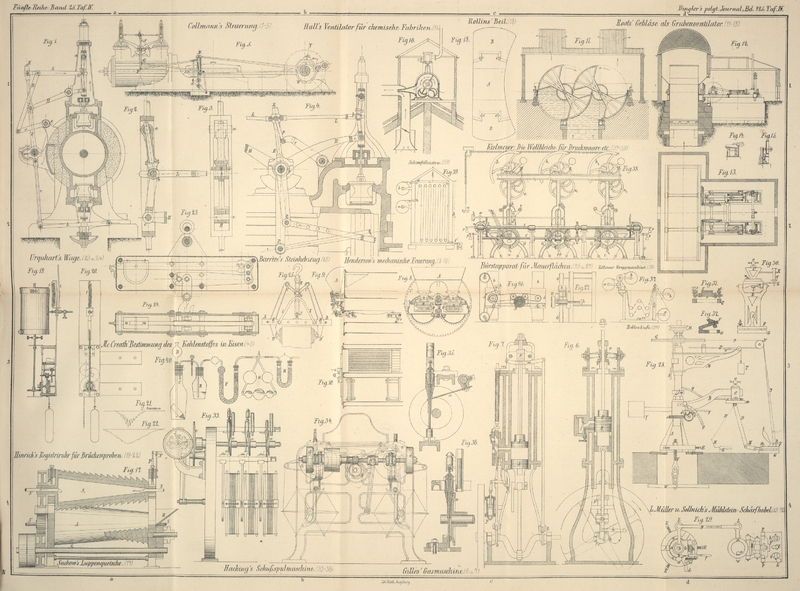

Mit Abbildungen im Text und auf Taf. IV [d/4].

Müller und Sellnick's Mühlsteinschärfhobel mit rotirendem

Diamant.

Die nachstehend mit Hilfe der Figuren 28 bis 32

beschriebene Maschine dürfte für manchen Leser, welcher der Handschärfe gegenüber

der Maschinenschärfe den Vorzug einräumt, von Interesse sein, da sie gewissermaßen

die Vorzüge beider Schärfmethoden mit einander vereinigt. Mittels dieser Maschine

läßt sich eine gute Sprengschärfe auf der Mahlbahn des Steines schnell und billig

herstellen, während die weitere Bearbeitung der Steinfläche (des Mittels, der

Furchen u.s.w.) der mit der Bille u.s.w. ausgerüsteten Hand überlassen bleibt. Die

Maschine besteht wesentlich aus einer hobelartigen Vorrichtung, welche mit dem darin

angebrachten rotirenden Diamanten in der Richtung der Sprenglinien mit der rechten

Hand hin und hergezogen wird, während mit der linken Hand mittels eines Schaltwerkes

dieser Hobel um den Abstand der Schärflinien weiter geschoben wird. Diese

Manipulation ist einfach, daß sie auch der des Schärfens ganz Unkundige in wenigen

Minuten erlernen kann. Dabei bietet diese Art Anordnung gegenüber der selbstthätigen

Maschine den Vortheil, daß man jederzeit die Arbeit des Diamanten fühlt und dadurch in den Stand gesetzt ist, denselben je nach dem gefühlten

Widerstand der härtern oder weichern Stellen des Steines langsamer oder rascher zu

dirigiren, oder gar zu lüften. Der Verbrauch der Diamanten wird hierdurch auf ein

Minimum reducirt. Ein geübter Arbeiter vermag in 1/2 bis 3/4 Stunden einen Stein

damit zu schärfen. Man kann die Schärfe nach links oder rechts, unter jedem

Kreuzungwinkel, radial oder parallel führen.

Der Ständer A wird in der Mitte des Steines, beim

Bodenstein auf die Büchse, gesetzt und mittels der Schrauben E am festzustellenden Mühleisen befestigt, beim Läufer auf eine über das

Steinloch zu legende Platte U gesetzt und mit der

Schraube V und den Bolzen W

festgezogen. Um den Ständer läßt sich der Arm B bewegen,

an welchen, mittels eines prismatischen Supports C je

nach der Steingröße verschiebbar, in mehreren Gelenken D,

H die hobelartige Arbeitsplatte F, G hängt, die

mit der Bodenplatte G auf den Stein gestellt wird und

mittels des Handgriffes l bis zu der durch die

punktirten Linien bezeichneten Stellung hin und her geschoben werden kann. Die obere

Platte F dieses Hobels läßt sich deckelartig heben und

in ihrem Abstand von der untern Platte durch die Schraube k stellen. An dieser Platte f ist, in Spitzen

geführt, durch Federdruck leicht aus- und einzuspannen und mit Selbstöler

versehen, die Diamantwelle r (Fig. 31) angebracht,

welche durch die beiden Oeffnungen s und t, je nachdem die Platte rechts oder links fortrücken

soll, mittels einer Schnur y von der Scheibe Q aus in Umdrehung gesetzt wird. Diese Schnur y läuft über die an der beweglichen Schiene P befindlichen Leitrollen N

und wird durch Gewicht T stets gespannt. Die

Schnurscheibe Q sitzt auf einer in dem obern hohlen

Theil des Ständers A befindlichen Spindel fest und wird

durch die Antriebswelle R, welche durch Hebel S aus- und eingerückt werden kann, mit der

Transmission in Betrieb gebracht.

Das zur Seitwärtsbewegung des Hobels dienende Schaltwerk besteht aus einem am Ständer

A festsitzenden Schraubenrad a, um welches der Arm B durch eine daran

befindliche Schnecke b (Fig. 29) um die

jedesmalige Entfernung der Sprenglinien herumgeschraubt wird. An der Schnecke b sitzt das Sperrrad c fest,

in welches mit der Kurbel d die Sperrklinke e eingreift; letztere kann nach rechts und links gelegt

werden. Je nachdem man einen oder mehrere Zähne des Sperrrades mit der Sperrklinke

erfaßt, wird der Arm b und mit demselben der

Diamanthobel G fortgerückt und dadurch die Entfernung

der Sprengschärfe gebildet. Diese Entfernung wird durch einen in die Löcher des

Segmentes g zu steckenden Stift begrenzt. Das Gewicht

Y dient dazu, das Uebergewicht des Armes B auszugleichen. Die Schnecke b ist in einem

Rahmen h befestigt und kann, wenn man den Hebel f in die Höhe zieht, ausgelöst werden, damit man den Arm

B beliebig, falls dies zur Einstellung erforderlich

ist, um den Ständer drehen kann.

Man kann mit dieser Maschine unter verschiedenen Winkeln radial und parallel

schärfen. Der Hobel G läßt sich sammt seinen Gelenken

H, D und der Scheibe m

um den Bolzen i (Fig. 30), durch welchen

er mit dem Support C verbunden ist, drehen und, sobald

dies geschehen ist, um den wünschenswerthen Kreuzungswinkel eingestellt zu haben,

auf zwei verschiedene Weisen feststellen. Entweder zieht man die Schraube n an, und dann kann man radial ohne Aufenthalt um den

ganzen Stein herum schärfen, oder man löst diese Schraube n und stellt die Lappenschraube w (am Ständer

Fig. 28

und 29) fest,

so kann man parallele Schärflinien ziehen, wobei man bei jedem Felde die Schraube

w wieder lösen und den Diamanthobel von neuem

einstellen muß. Die parallele Schärfe wird hierbei durch die der Müller'schen

Schärfmaschine eigentümliche Anordnung des Pantographs (Storchschnabel) erzeugt,

welche durch die Verbindung des Maschinenarmes B mit dem

am Ständer befindlichen Arm ZK, der Schiene KL und den an der Scheibe m befindlichen Arm XL gebildet wird. Es

ist natürlich erforderlich, daß KL stets so lange

wie ZX gemacht wird. Die Wirkung dieser Verbindung

ist aus dem beigegebenen Diagramm ersichtlich.

Textabbildung Bd. 225, S. 345

Wenn abcd das zu

bearbeitende Feld ist, so wird der Diamanthobel so gestellt, daß er in der Richtung

der Pfeile hin und her gezogen wird resp. der Diamant in dieser Richtung schärft.

Wenn nun ZL fest stehen bleibt (nachdem die

Lappenschraube w angezogen ist), so bleibt auch XL stets parallel zu ZK, wohin sich auch der Punkt X bewegt, und da

die Schärflinien zu XL rechtwinklig stehen müssen,

dieselben unter einander parallel bleiben, wie dies aus der Stellung des

Parallelogrammes X₁ L₁ und X₂ L₂ und die Richtung der Pfeile bis zum Ausgang des Feldes c ersichtlich ist.

Wie die Figuren zeigen, ist die Maschine von großer Einfachheit; sie ist von L. Müller in Kranzegg erfunden und neuerlich von Dr. H. Sellnick in Leipzig in

einigen Details verbessert worden. (Nach der Mühle, 1877 S. 75.)Vgl. die Golay'sche Mühlsteinschärfmaschine, *

1869 192 449.

Tafeln