| Titel: | Schussspulmaschine (Pirnwinder) von Hacking und Comp. in Burn; von Prof. H. Falcke. |

| Fundstelle: | Band 225, Jahrgang 1877, S. 346 |

| Download: | XML |

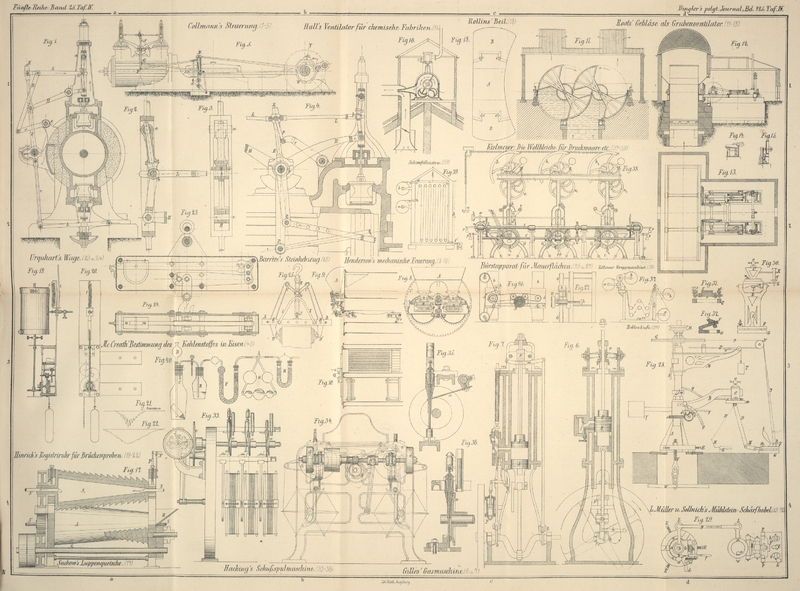

Schussspulmaschine (Pirnwinder) von Hacking und Comp. in Burn; von Prof. H.

Falcke.

Mit Abbildungen auf Taf.

IV [b/4].

Falcke, über Hacking's Schußspulmaschine.

Um recht brauchbare Kötzer zum Einlegen in die Webschützen zu erzielen, müssen die

einzelnen Fadenschichten bekanntlich als Hohlkegel aufgewunden werden, die sich fest

auf einander setzen. Man benutzt dazu meist die sogen. Trichterspulmaschinen; bei

diesen wird das Garn auf Spindeln aufgewickelt, die durch Schnüren o. dgl. umgedreht

werden, und die nöthige Festigkeit wird zunächst dadurch erzielt, daß die Spitze des

sich eben aufwindenden Conus sich mit ihrer ganzen Außenfläche in einem metallenen

Trichter dreht und in diesen durch Gewichts- oder andern Druck fest

eingepreßt wird, während die Spindel sammt dem Kötzer sich nach Maßgabe der

erfolgten Aufwindung der Länge nach vorwärts schiebt. Zur weitern Erzielung der

gehörigen Festigkeit macht sich dann noch die Aufrechterhaltung einer stets gleich

bleibenden Fadenspannung nothwendig, was insofern schwierig wird, als der Faden sich

zeitweilig auf einen kleinern oder größern Durchmesser aufwickelt. Die Einrichtung

der Trichter ist eine ungünstige, weil das Garn einer größern Reibung ausgesetzt

wird, welche theils dem Garn oder dessen Farbe schadet, da zuweilen Erhitzung des

Trichters eintreten kann, theils aber auch bei weniger haltbarem Garne ein

häufigeres Reißen hervorbringt. Für ziemlich große Kötzer hat man deshalb auch schon

Trichter mit darin angebrachten Frictionsrollen construirt oder sich auch damit

helfen müssen, daß man die Reibung durch Talgschmiere zu mindern suchte, was

natürlich für das Garn nicht zuträglich ist.

Zur Herbeiführung gleichmäßiger Fadenspannung hat man verschiedene Mittel benutzt.

Einmal hat man vor dem eigentlichen Fadenführer, welcher den aufzuwindenden Faden

den Conus entlang hin- und herbewegt, noch einen zweiten angebracht, der den

zulaufenden Faden beim Aufwinden auf die größern Durchmesser unter einem andern

Winkel ablenkte als beim Aufwinden auf die kleinern, oder man gab den Spindeln und

Kötzern nicht eine gleichbleibende Umdrehungsgeschwindigkeit, sondern durch in den

Betriebsmechanismus eingeschaltete Herzräder (vgl. Boyd,

* 1871 199 353) eine mit dem Aufwindungsdurchmesser

wachsende oder abnehmende Winkelgeschwindigkeit oder constante

Aufwickelumfangsgeschwindigkeit. Die letztere Einrichtung hat das gegen sich, daß

unrunde Räder bei größerer Geschwindigkeit immer einen etwas unruhigen Gang geben;

werden dann die Spindeln von einer sich nicht gleichmäßig schnell drehenden Welle

aus durch Schnüren in Bewegung gesetzt, so werden solche Schnüren zeitweilig in

verschiedene Spannung versetzt und das Resultat wird immerhin eine etwas

unregelmäßige Drehung der Spindeln und Kötzer sein.

Den angedeuteten Uebelständen suchen nun Hacking und Comp. in Bury bei Manchester (nach dem textile Manufacturer, Jahrg. 1876) auf folgende Weise zu

begegnen. Die Spindeln mit den darauf steckenden Holzspulen sind nach Fig. 35 und

36 derart

aufgelagert, daß ihr unteres Ende in einer festliegenden Büchse (Halslager) sich

drehen und auf und ab schieben kann; das obere spitze Ende steckt in einer andern

Büchse, die mit einem Seitenarm versehen ist, welcher letztere sich in einer an den

Gestelltraversen angebrachten Hülse auf und ab schieben kann. Trichter sind nicht

vorhanden, sondern es werden dieselben dadurch ersetzt, daß der Trieb der Spindeln

oder Spulen durch Conusse (oder vielmehr Conoide) erfolgt, welche entsprechend dem

Kötzerconus (welcher nun selbst als Getriebconus dient) abgeschrägt sind. Diese

Conoide treiben die Spulen durch Reibung um und zwar an der Stelle, wo die

Aufwindung erfolgt; füllt sich die Spule, so kann sie vermöge der erwähnten

Spindelauflagerung ungehindert aufsteigen; ihr Eigengewicht bewirkt dabei die

gewünschte feste Aufwindung. Eine solche Reibung wie in den gewöhnlichen Trichtern

findet also für das Garn nicht statt; die zum Umtrieb nöthige Reibung am Kegelumfang

ist aber jedenfalls unschädlich, so daß auch zartere Garne aufgespult werden

können.

Sämmtliche Treibconusse a sind, wie die Figuren 33 und 34 zeigen, auf

Langwellen befestigt, welche ihre Bewegung von der Hauptriemenscheibenwelle b durch ein Planscheibenvorgelege erhalten; die

Conuswellen tragen die Planscheiben; auf der Riemenscheibenwelle sitzen die

zugehörigen, aus

Papier- oder Lederscheiben hergestellten Frictionscylinder d. Letztere sind aber blos undrehbar auf der Welle

befestigt und werden von einer durch Schraube ohne Ende f bewegten Herzscheibe g auf der Welle hin und

her bewegt, so daß sie, wenn der Fadenführer an der Conusspitze aufwindet, auf einen

kleinern Radius der Planscheibe wirken, und wenn der Fadenführer der

Kötzerconusbasis sich nähert, nach einem größern Radius der Planscheibe geschoben

werden, und hierdurch stets gleiche Aufwindungsgeschwindigkeit hervorgebracht wird.

Es findet also eine sehr directe Bewegungsübertragung statt, es sind keine unrunden,

etwa lärmenden Zahnräder vorhanden und es ist aller Schnurenbetrieb vermieden, der

wegen wechselnder Schnurenspannung wieder Unregelmäßigkeiten hervorbringen

könnte.

Es kommen noch eine Anzahl kleinerer Vortheile hinzu, welche zu Gunsten der Maschine

sprechen; der Wegfall von Blechtrommeln zum Schnurentrieb, welche häufige

Reparaturen erfordern, leichtere Zugänglichkeit des Kötzers und leichteres Anknüpfen

bei Fadenbruch; auch die Einrichtung, daß die Spule von selbst abfällt, wenn sie

gefüllt ist, wird einfacher. (Deutsche Industriezeitung, 1876 S.

414.)

Tafeln