| Titel: | Die Wollbleiche für Druckwaaren und die Zittauer Kreppmaschine; von Dr. A. Kielmeyer. |

| Autor: | A. Kielmeyer |

| Fundstelle: | Band 225, Jahrgang 1877, S. 389 |

| Download: | XML |

Die Wollbleiche für Druckwaaren und die Zittauer

Kreppmaschine; von Dr. A.

Kielmeyer.

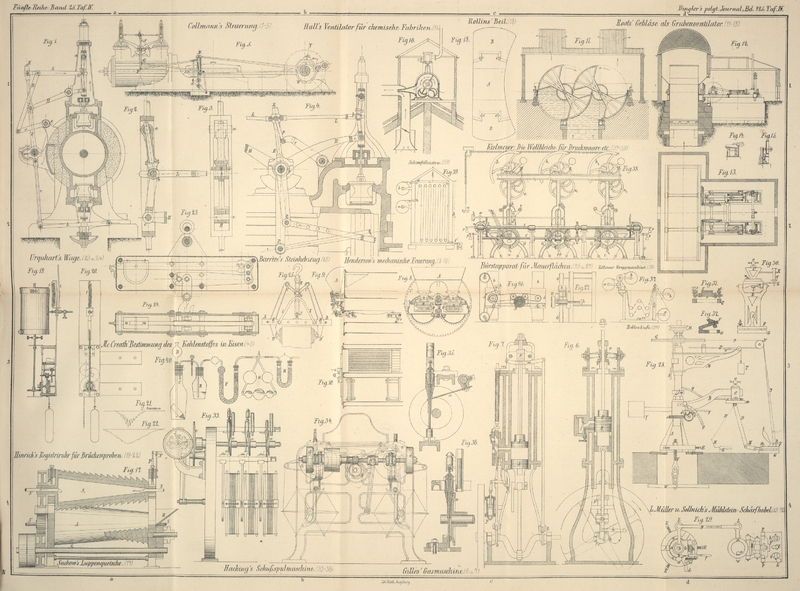

Mit Abbildungen auf Taf.

IV [c.d/2].

Kielmeyer, über die Wollbleiche für Druckwaaren.

Die Wollbleiche hat seit einer Reihe von Jahren in ihrem chemischen Theil keine

durchgreifenden Verbesserungen zu verzeichnen; auch fließen die Mittheilungen über

dieselben nicht so reichlich wie über die Baumwollbleiche; insbesondere sucht man in

den technischen Zeitschriften vergeblich nach einer zusammenhängenden Beschreibung

des ganzen Processes, so daß eine diesbezügliche Veröffentlichung aus der Praxis,

namentlich im Zusammenhang mit den neueren Verbesserungen der Einrichtungen, nicht

ohne Interesse sein dürfte.

Die erste Operation der Bleiche besteht in dem Sengen der Wollstücke (in Stücken zu

66m), welche einmal rechts und einmal

links auf der GassengmaschineVgl. Tulpin, * 1869 191

355. Blanche, * 1874 213 386. durchgenommen werden. Beim Sengen von leichter Waare ist jedoch mit großer

Vorsicht zu verfahren; bei ganz dünnen Geweben unterbleibt es am besten ganz, wenn

man sich nicht der Gefahr aussetzen will, die Stücke durchlöchert aus der

Sengmaschine hervorgehen zu sehen. Unerläßlich ist dagegen das Sengen bei schweren,

z.B. croisirten Geweben. Um den hierbei auf den Stücken sich sammelnden Staub zu

entfernen, werden dieselben einmal breit durch kaltes Wasser genommen, in derselben

Weise wie bei den nachfolgenden Operationen der eigentlichen Bleiche. Für diese sind

nämlich immer 5 Stück zu einem Ballen zusammengenäht und erhalten dieselben zunächst

die erste Seife, bestehend aus 12k

Schmierseife, 6k,7 krystallisirter Soda

(mit 35 bis 36 Proc. wasserfreiem Salz) und 400l Wasser, 50° warm. Das Seifebad ist in einer Holzkufe angesetzt,

welche die besondere Einrichtung hat, daß, wie in Figur 37 angedeutet ist,

immer zwei Rollen a und b

(zu je 5 Stück) gleichzeitig breit durch die Seifelösung gehen. Die Holzkufe hat

eine Länge von 0m,77, eine Höhe von 0m,85, eine Breite von 1m und wird mittels frei austretenden

Dampfes erwärmt. Der Durchzug von 1 Rollenpaar dauert 15 Minuten und wird mit

denselben zwei Rollen dreimal hinter einander wiederholt. Nach jedem Rollenpaar

werden 2k,24 Schmierseife, 1k,12 krystallisirte Soda und so viel Wasser

zugegeben, als das Bad an Flüssigkeit verloren hat. Nach 30 Walzenpaaren, also nach

300 Stück wird das Seifebad geleert.

Nach dieser ersten Seife werden die Wollstücke in gleicher Weise zweimal durch Wasser

von 50° durchgenommen, und nach jedem zweimal durchgenommenen Rollenpaar das

Wasser frisch angesetzt. Hierauf folgt das zweite Seifebad, genau in derselben

Stärke und Wiederholung wie das erste, nur mit weniger Soda, nämlich für den Ansatz

560g, und für den Zusatz nach je 2

Rollen nur 35g krystallisirte Soda. Die

Schmierseife, welche beide Male in Anwendung kommt, wird nach folgender Vorschrift

bereitet: 78k Potasche (mit 95 Proc.

wasserfreiem Salz) werden in 350l kochendem

Wasser gelöst, sodann 59k Kalk, in 130l Wasser abgelöscht, in die heiße

Potaschelösung gegeben, worauf man nach Mündigem Rühren den Niederschlag absitzen

läßt und das Klare, wenn ganz kalt, mit Wasser auf das spec. Gew. 1,1067 stellt.

– 112k von dieser Kalilauge mit

45k Olen (Abfallproduct der

Stearinsäurefabriken), 1 Stunde verkocht, dann erkalten gelassen, geben die

Schmierseife für die Seifebäder.

Nach der zweiten Seife wird wiederum in 50° warmem Wasser breit und zwar

viermal gewaschen. Das erste Rollenpaar wird durch ganz reines Wasser genommen, dann

das Wasser abgelassen und frisch angesetzt. Durch das erneuerte Wasserbad geht das

Rollenpaar ein zweites und ein drittes Mal, worauf wieder abgelassen und frisch

angesetzt wird, damit die Stücke für den vierten und letzten Durchzug noch einmal

ein ganz reines Wasser antreffen. Ist das erste Walzenpaar durch dieses sein letztes

Wasserbad durchgenommen, so dient das letztere wieder als erstes Wasser für das

nächstfolgende Rollenpaar u.s.w.

Hierauf folgt die Sodapassage: 12k

krystallisirte Soda sind in einer Rollenkufe von derselben Construction wie Figur 37 in

340l Wasser gelöst und das Bad auf die

Temperatur von 50° gebracht. Die Stücke passiren die Sodalösung nur einmal,

und zwar läuft dieses Mal nur eine Rolle, um allenfallsige Flecken beim Hineinlaufen

bemerken und von Hand mit etwas Seife entfernen zu können. Um das Bad nachzubessern,

werden nach 10 Stück (2 Rollen) 1k,7 Soda

zugegeben; nachdem 300 Stücke durchgelaufen, wird dasselbe geleert.

Hat man 2 der beschriebenen, in ihren Dimensionen ganz gleichen, hölzernen

Rollenkufen für die Seife-, 2 solche für die Wasser-, 1 solche für die

Sodapassage zur Verfügung, so können bei sonst flottem Geschäftsbetrieb täglich 90

bis 100 Stücke für das Schwefeln vorgerichtet werden. Doch ist die Einrichtung

offenbar mit vielen Umständlichkeiten und mit großem Verlust an Zeit und bei den

erforderlichen großen Flüssigkeitsmengen auch an Dampf und an Bleichdroguen

verbunden. Diese Rücksichten haben die Einführung der sogen. Kreppmaschinen

veranlaßt, wie eine solche in diesem Journal, * 1872 204

21 beschrieben ist. Diese von C. A. Specker in Wien

entworfene Maschine war zugleich mit einem Dämpfkasten und mit einer Appreturmaschine in

Verbindung construirt, während die von der „Zittauer Maschinenfabrik und

Eisengießerei (früher Albert Kiesler und Comp.)“ in Zittau im J. 1873 zu Wien

ausgestellte dreifache Kreppmaschine ohne diese

Combination nur für das eigentliche Kreppen der Woll- und Halbwollgewebe

bestimmt ist, um die Seife-, Wasser- und Sodapassagen ununterbrochen

ausführen zu können.

Diese Zittauer Maschine (Fig. 39) besteht aus 3

Holztrögen a, b, c, welche die betreffenden

Flüssigkeiten enthalten und mit je einem Leitwälzchen i,

i₁, i₂ versehen sind, ferner aus

drei in soliden Ständern montirten, über den Trägern befindlichen gußeisernen

Quetschwalzenpaaren dd

', ee

' und ff

'. Die zu behandelnde Waare geht von m durch den Trog a um das

Leitwälzchen i herum und windet sich auf der untern

Walze d (e, f) auf. Die

obern Walzen d', e', f' drücken die aus dem Waschwasser

kommende, oder die ins Waschwasser gehende Waare aus; auf sie winden sich wohl auch,

wie sich unten zeigen wird, die Stücke vom untern Cylinder auf, um von hier aus den

zweiten Trog zu passiren. Die Walzen d', e', f' können

beliebig hoch gestellt werden, denn ihre Lager hängen je an einer verticalen

Zahnstange, welche durch ein an der Achse des Rades g,

g₁, g₂ befestigtes kleines Stirnrad

gehoben wird. Das Rad g selbst kann durch das Handrad

n (n₁, n₂) mittels des auf der Achse desselben

sitzenden, in das Rad g eingreifenden Getriebes

verstellt werden. Auf diese Weise werden die Walzen d', e',

f' ganz oder theilweise in die Höhe gehoben und außer Thätigkeit gesetzt.

Durch Gewichte, welche an den Kettenhaken u angehängt

sind, und durch die Segmente k, k₁, k₂ wird der Druck der obern auf die untern Walzen

regulirt.

Der Einlaß der Waare kann auf beiden Seiten der Maschine erfolgen. Angenommen die

aufgerollten Stücke seien bei m aufgesteckt, d.h. lose

in die Lager eingelegt – doch so, daß durch eine der üblichen

Bremsvorrichtungen die geeignete Spannung für das Abwickeln des Stoffes von der

Rolle vorgesehen ist, so gelangen sie über Spannstäbe in den mit Seife- oder

Sodalösung angesetzten Trog a und von hier auf die

untere Walze d. Indessen ist die obere Walze d' in die Höhe gehoben, damit die Waare auf der untern

Walze noch einige Zeit von der Seife- oder Sodalösung durchdrungen bleibt.

Von hier gelangen die Stücke in den mittleren, mit warmem Wasser gefüllten Trog b und auf die Walze e, auf

welcher diesmal die obere Walze e' fest aufliegt, um mit

Rücksicht auf die nachfolgenden Bäder das Waschwasser möglichst aus der Waare

herauszudrücken. Das ausgespülte Gewebe geht sodann über den Spannstab

t und dem Ausbreitstab v

zurück auf das Abwindewälzchen m. Hierzu ist

erforderlich, daß letzterm eine selbstständige, der bisherigen Richtung

entgegengesetzte Bewegung ertheilt und daß gleichzeitig die Walze e von dem Getriebe der Maschine losgekuppelt wird, um

der Bewegung von m nachgeben zu können.

Diese Bewegung des Abwindewälzchens m geschieht durch die

mit ihm verbundene Papierrolle m', welche von der

Planscheibe l ihre Drehung erhält; letztere sitzt auf

einer eigenen Welle s, welche von der Hauptwelle s' aus gedreht wird. Um nun die Rolle m' mit der Planscheibe l in

Berührung zu bringen, wird der Winkelhebel p mittels des

am untern Ende der Zugstange o befindlichen Fußtrittes

entlastet. Diese Einrückung der Rolle m' geschieht

augenblicklich, ebenso die Ausrückung, wenn das Abwinden von e unterbrochen werden oder aufhören soll. Durch den Hebel w kann ferner die Rolle m'

auf der Planscheibe vor- und zurückgeschoben werden, wodurch die

Geschwindigkeit des Wälzchens m nach Belieben regulirt

wird.

Die conischen Räder q, q₁, q₂ sitzen auf den verlängerten Zapfen der untern Walzen d, e, f und sind je mit einer eigenthümlichen

Stoßkupplung r, r₁, r₂ versehen, welche durch die übersetzte Zugstange h (h₁, h₂) ausgerückt wird, jede einzelne der Walzen d, e, f von den Antriebrädern Q bis Q₃ loszulösen erlaubt und

gleichzeitig durch die an ihr angebrachte Kautschukplatte den ganzen Gang der

Maschine zu einem sehr ruhigen gestaltet.

Die beiden in entgegengesetzter Richtung treibenden conischen Räder Q₁ und Q₂

werden mittels der Zugstange z nach Bedarf aus-

und eingeschlagen, je nachdem mit der Waare von links oder rechts eingefahren wird.

Die Walze e ist somit nach rechts und links zu

verwenden; jede einzelne untere Walze kann ferner für sich allein mit oder ohne ihre

obere Quetschwalze benutzt oder ausgelassen werden, ebenso kann aber auch die ganze

Maschine insgesammt in Betrieb gesetzt werden; sie gestattet also eine mannigfache

Combination in ihrer Verwendung, wie es immer der Gang der verschiedenen

Bleichoperationen für Wolle und Halbwolle verlangt. Es versteht sich, daß für die

Zuleitung von Dampf und warmem Wasser in die einzelnen Tröge genügend gesorgt ist.

Hat man Waare, die nach der Bleiche, wie z.B. Orleans und andere Artikel, gedämpft

wird, so steckt man bei m statt der gewöhnlichen

Holzwälzchen die durchbrochene Kupferwalze auf, wie sie zur Dampfpfeife gehört, und

läßt das Gewebe sich auf ihr aufwinden.

Das Bleichen der Wolle mit diesem Apparat gestaltet sich nun folgendermaßen. Im

ersten Trog befinden sich 1k,1 Schmierseife

und 0k,28 Soda, in Wasser von 50°

gelöst. Die Waare, in Rollen zu 5 Stück, läuft zunächst auf den obern Cylinder d', wickelt sich von hier ab, um zum zweiten Mal durch

denselben Trog mit derselben Seife zu gehen und auf den untern Cylinder d zu gelangen, von wo aus sie im zweiten Trog b einmal durch warmes Wasser von 50° geht. Nach

je 5 Stücken wird immer frisch angesetzt. Unterdessen ist im dritten Bassin für die

nach der ersten Seifung gewaschenen Stücke ein zweites Seifebad genau wie im ersten

Bassin angesetzt worden, durch welches sie in der angegebenen Weise von m (rechts) aus wieder zwei Mal passiren, um hernach in

den alten hölzernen Rollenkästen, wie oben beschrieben, weiter behandelt zu werden.

Doch ist auch für diese weitern Operationen, namentlich für die Sodapassage, die

Verwendung der Kreppmaschine keineswegs ausgeschlossen, wofern sie nicht schon durch

die Seifepassagen ganz in Anspruch genommen ist.

Direct aus der Sodalösung, ohne daß zuvor gewaschen wird, kommt die Waare zum

Schwefeln, entweder in die bekannte Schwefelkammer oder durch den

Continüschwefelkasten. Auf dem Boden der Kammer befinden sich 4 gußeiserne Schalen

mit je 1k,5 gröblich zerkleinertem.

Schwefel, eine Anzahl von 50 Stücken wird über Latten doppelt aufgehängt, der

Schwefel entzündet, die Thüre gut verschlossen und die Waare mindestens 14 Stunden

lang in dem mit Schwefligsäuredämpfen gefüllten Raum gelassen. Natürlich faßt

derselbe nicht von jeder Breite gleichviel Stücke, wonach auch der Verbrauch von

Schwefel pro Stück ein wechselnder ist.

Der Kasten für das continuirliche Schwefeln der Wolle, in Figur 39 skizzirt, ist in

Holz ausgeführt, hat bis zum Dach eine Höhe von 1m,80, sammt Dach eine solche von 2m,19, ferner eine Länge von 1m,16

und eine ebensolche Breite. Der Schwefel (für 50 Stück 4k) wird auf der Schale e zugegeben und verbrannt; die schweflige Säure zieht

sich durch das Thonrohr f in den Kasten hinein. Die

Waare wird in Rollen zu 5 Stück bei a aufgesteckt, durch

den Spalt c über die in gläsernen Zapfen und hölzernen

Lagern laufenden Leitwälzchen und durch den obern Spalt d nach b geführt, bis die ganze Rolle von a auf b aufgelaufen ist, mit

Ausnahme einer Länge von ungefähr 22m

Stoff, welchen die Führung im Innern des Kastens vorbehalten ist. Nun wird bei b ausgeschlagen, der Rolle a

eine der früheren entgegengesetzte, d.h. der Waare eine rückläufige Bewegung von b nach a ertheilt, so daß

sie den Weg durch den Kasten zum zweiten Mal zurücklegt, eine halbstündige Tour,

welche man sie schließlich zum dritten Mal in der Richtung von a nach b machen läßt. Jetzt

wird die Rolle weggenommen und bei Seite gelegt, während andere Stücke den Schwefelkasten

passiren. Nach dreistündigem Liegen wird sie wieder vorgenommen, um die 5 Stücke

genau wie das erste Mal ihre 3 Touren durch den Kasten zurücklegen zu lassen. Die 6

mal geschwefelte Waare bleibt über Nacht auf der Walze aufgerollt liegen, wird

hernach zweimal breit durch 50° warmes Wasser genommen und zuletzt im Fluß

gewaschen. Die hierzu verwendete Waschmaschine ist ein Mittelding zwischen einem

Clapot und einem Haspel; sie besteht aus einer obern, mittels eines Hebels leicht

aufzuhebenden, und einer untern cannelirten Walze. Es werden auf ihr immer 5 Stücke

zumal geputzt, von denen jedes im Fluß sein eigenes Fach hat, in welchem es sich

sammelt, ohne im Wasser um eine Walze herumzulaufen. Nach Mündigem Waschen wird die

Waare in der Centrifugalmaschine ausgeschleudert, breitgelegt und feucht entweder

zum Grundiren, oder, wenn die Wolle keinen Zinngrund erhalten soll, sogleich zum

Bläuen gegeben, was auf der Klotzmaschine unter Anwendung von ganz reinem,

grünstichigem Anilinblau (vgl. 1877 223 551) vorgenommen

wird. Endlich werden die gebläuten Stücke auf der Trommel getrocknet, zweimal auf

der rechten, einmal auf der linken Seite geschoren und warm gerollt, womit sie für

den Druck fertig sind.

Tafeln