| Titel: | Neuerburg's Patent-Schrambohrmaschine. |

| Autor: | M. Neuerburg |

| Fundstelle: | Band 225, Jahrgang 1877, S. 423 |

| Download: | XML |

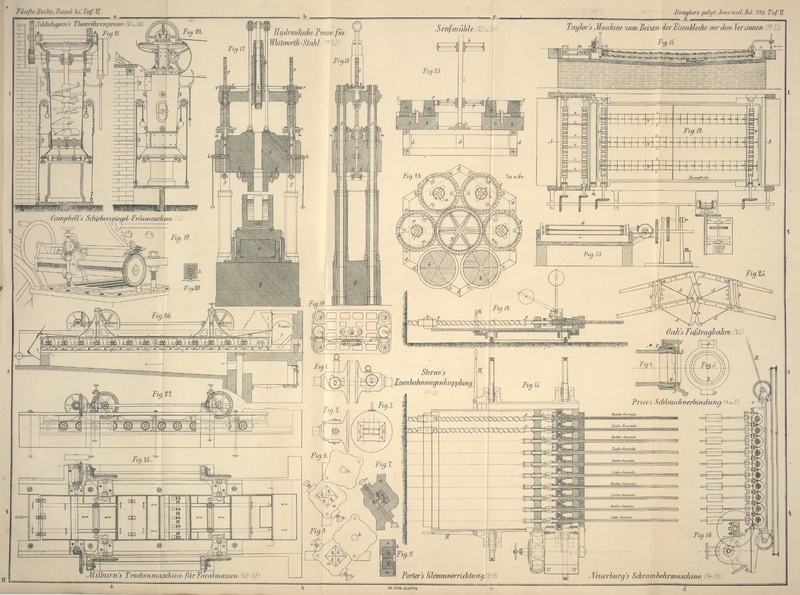

Neuerburg's Patent-Schrambohrmaschine.

Mit Abbildungen auf Taf.

VI [c.d/4].

Neuerburg's Schrambohrmaschine.

Wie so mancher andere Bergwerksmaschinen-Constructeur habe auch ich schon seit

Jahren die Aufgabe zu lösen versucht, eine Schrammaschine zu bauen, welche praktisch

einführbar ist. Alles, was ich bisher gesehen, war entweder eine so grobe

Construction, daß man, um einen Schram darzustellen, eine große Kraft aufwenden

mußte und eine große Menge Kohlen zertrümmerte, oder aber die Construction war dem

Schram entsprechend, der Kraftverbrauch nicht zu groß, dann aber war die Anwendung

eine so schwierige und erforderte eine solch sorgsame Behandlung, wie sie einer

Maschine auf dem Abbau in einer Grube nicht zu Theil werden kann. So erging es auch

mehreren meiner früheren Constructionen; ich glaube aber nunmehr eine

Schrambohrmaschine erfunden zu haben, welche allen Anforderungen zu entsprechen

scheint. Die Maschine ist nicht zu schwer, daher leicht zu hantiren; sie bedarf

keiner genauen Bahnführung, zertrümmert wenig Kohlen, bedarf wenig Betriebskraft und

arbeitet schnell.

Die in Fig. 14

bis 16

dargestellte Maschine besteht aus einer beliebigen Zahl (hier 10 Stück) in einer

Reihe neben einander liegender Bohrer. Dieselben sind sammt dem Mechanismus zu ihrer

Bewegung von einem Tische getragen, der sich ähnlich, wie der Support auf einer

Drehbank, auf dem darunter befindlichen Wagen hin- und herschieben läßt. Der

Bohrapparat wird durch eine mittels comprimirter Luft betriebene

Dreicylindermaschine in Bewegung gesetzt.

Sobald eine Bohrung stattgefunden hat, werden die Bohrer zurückgezogen und dann der

Tisch mit dem Bohrapparat mittels der Hebel H und H₁ um einen Bohrdurchmesser plus etwa 10mm verschoben. Dann beginnt der Bohrer von

Neuem, und die Arbeit wird solchermaßen beliebig fortgesetzt. Man erhält eine Reihe

Bohrlöcher und, da zwischen je zwei Löcher nur noch 10mm Stoff stehen bleibt, einen Schram, indem

man diesen schwachen Stoff mittels eines Werkzeuges leicht durchbricht.

Der Betrieb der Bohrer erfolgt von der Betriebsmaschine aus durch Räder, welche unter

einander im Eingriff stehen. Diese Räder sind in ihrer Bohrung mit Nuth und Feder versehen, wodurch

die Spindel gleichzeitig mit den Rädern gedreht wird. Zur Fortbewegung des Bohrers

in der Achsenrichtung ist folgende Einrichtung getroffen: Zwei mit gleichem Gewinde

wie die Spindeln versehene Rothgußbacken a, b, welche um

ein doppeltes Scharnier c (Fig. 15) drehbar sind,

werden mittels Spiralfeder von beiden Seiten fest über die Spindel gedrückt; beim

Drehen der Spindel wird sich also dieselbe in der Achsenrichtung fortbewegen müssen.

Falls es vorkommen sollte, daß ein Bohrer auf einen harten Gegenstand, Stein u. dgl.

stößt, würde der Bohrer entweder Schaden leiden oder ganz zerbrechen. Für diesen

Fall ist die Einrichtung getroffen, daß ein solcher Bohrer sich von selbst ausrückt,

indem durch sein Zurückbleiben eine größere Spiralfeder zusammengedrückt wird und

die beiden Rothgußbacken, welche über einen an den Zahnrädern sitzenden Conus

geschoben werden, aus einander rücken. Gleichzeitig wird dann auch noch ein

senkrecht stehender Hebel mit Gewichtstück aus dem Gleichgewicht gebracht, fällt

nieder und hält mittels eines kurzen Hebels mit keilförmigem Ende k die beiden Rothgußbacken vollständig und dauernd aus

einander. Die so ausgebliebenen Löcher müssen dann mit einer einfachen Bohrmaschine

später nachgebohrt werden. Die übrigen Bohrer, welche auf kein Hinderniß stoßen,

gehen so lange vor, bis die scheibenförmigen Ansätze s

in die Bohrführungen f stoßen, und werden dann auch

ausgerückt, worauf die Betriebsmaschine stillgesetzt wird. Man zieht dann alle

Bohrer wieder zurück, richtet die niedergefallenen Hebel wieder auf, verschiebt den

Support oder den ganzen Wagen und kann das Bohren von Neuem beginnen.

Kalk bei Deutz, April 1877.

M. Neuerburg.

Tafeln