| Titel: | Notizen über Mahlmühlen; nach Prof. Dr. M. Rühlmann. |

| Autor: | Moritz Rühlmann [GND] |

| Fundstelle: | Band 225, Jahrgang 1877, S. 547 |

| Download: | XML |

Notizen über Mahlmühlen; nach Prof. Dr. M. Rühlmann.

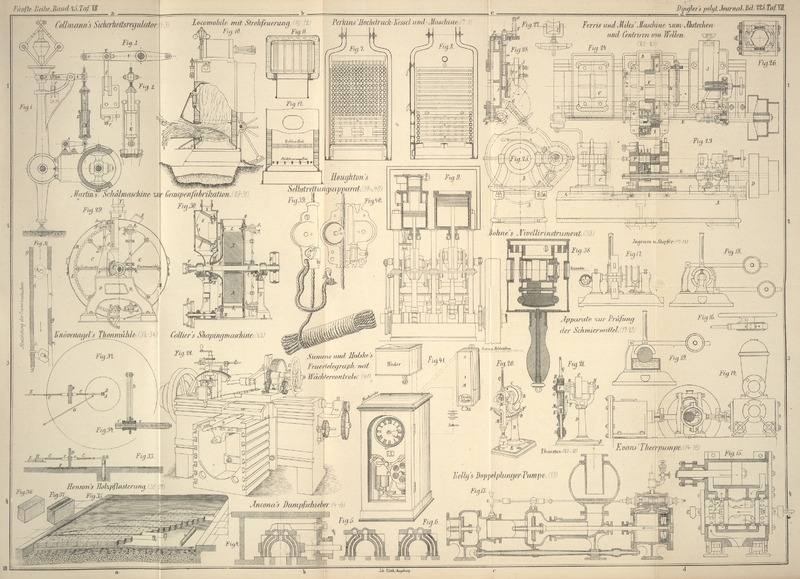

Mit Abbildungen auf Taf.

VII [a. b/2].

(Schluß von S. 441 dieses Bandes.)

Rühlmann, Notizen über Mahlmühlen.

Martin's Schälmaschine zur Graubenfabrikation u. dgl.,

welche sich überall bewährt hat, ist in Fig. 29 bis 31

dargestellt. Man erkennt, daß A der auf der Welle BB befestigte und mit dieser rotirende Stein ist,

welcher von der Bütte C umgeben wird. Letztere hat

hohle, die Steinwelle B umgebende Zapfen, deren

Lagerstellen in Figur 30 mit dem Buchstaben N und O bezeichnet sind. Die Welle B erhält ihre Drehung direct von der Antriebscheibe E, während der Büttenumlauf, wie nachbemerkt, erzeugt wird. Auf der

Verlängerung der Welle B nach links (in Fig. 30) hat man eine

sogen. Stufenscheibe F befestigt, zu welcher als passive

Scheibe eine darunter liegende F₁ gehört. Die

Welle P der letztern trägt an ihrem Ende rechts ein

Getriebe T, dessen Zähne in die eines großen Kranzes Z fassen, welcher an einer Seite der Bütte C befestigt ist. Gewöhnlich läßt man den Stein A in der Minute 240 bis 260 Umläufe machen, während die

Bütte C in derselben Zeit deren 4 1/2 bis 20 verrichtet.

Die rotirende Bütte ist mit einem unbeweglichen Mantel M

umgeben, in welchem sich Staub ansammeln kann, der bei S

(Fig. 29)

mittels eines saugenden Ventilators entfernt wird.

Die Füllung, resp. das Einlassen des Schälgutes in die Maschine geschieht aus einem

Meßkasten G, durch einen Einlauftrichter a nach dem erweiterten Büttenzapfen bei H hin. Im Füllkasten G

selbst läßt sich das Quantum des einzulassenden Schälgutes durch Erweiterung oder

Verengung des Füllraumes reguliren, wozu ein verstellbares Blech I vorhanden ist. Das rechtzeitige Ein- und

Auslassen des Schälgutes in und aus dem Füllraume G in

den Schälgang ABC wird durch zwei Walzen-

oder Drehschieber K und K₁ bewirkt, während das Entleeren des Schälgutes durch ähnliche

Drehschieber L und L₁

erfolgt. Die erforderliche Drehung dieser Schieber geschieht von der Bütte C aus mittels einer Schnecke f, Schneckenräder e und e₁ und durch Curvenscheibe g,

g₁, zu deren Verständniß noch die Detailfigur 31 gezeichnet wurde.

Die Arbeit des Füllens und Entleerens ist folgende. Durch ein Rohr Y wird alles Schälgut zuerst an den obersten

(höchstliegenden) Drehschieber K geleitet und bei der in

Figur 30

gezeichneten Stellung durch die Schieberöffnung in den Raum G geführt, bezieh. (nach gehöriger Stellung des Bleches I) in diesem Raume

abgemessen. Sobald der obere Drehschieber K geschlossen

ist, öffnet sich der untere Schieber K₁ und läßt

das Schälgut in die Bütte C treten, woselbst es dem

Abrundungsprocesse unterliegt. Während der Bearbeitung der Körner und nachdem sich

der untere Drehschieber K₁, wieder geschlossen

hat, öffnet sich der obere Drehschieber K von neuem,

worauf ein zweites Quantum Schälgut in dem Raume G

abgemessen wird und die beschriebene Arbeit neuerdings beginnt.

Ist die Bearbeitung (das Abrunden, Schälen) der Körner in gewünschter Weise und

innerhalb der festgesetzten Zeit (je nach Stellung des Riemens 1 1/2 bis 6 1/2

Minuten) geschehen, so öffnen sich die Entleerungsdrehschieber L und L₁ ebenso wie

der Speiseschieber K. Gleich nachdem sich die Schieber

L und L₁ wieder

geschlossen haben, öffnet sich der untere Drehschieber K₁ im Füllkasten G und läßt das vorher

abgemessene Mahlgut in den Gang ABC strömen.

Wie aus den Abbildungen erhellt, trägt jede Achse eines der vier Drehschieber an

einem ihrer Enden eine unrunde Scheibe h oder h₁, die ihre Bewegung von tellerförmigen Scheiben

(Curvenscheiben) g, g₁ erhalten (die in α, α₁ und β, β₁ Figur 31 abgewickelt

wurden), und zwischen welchen h oder h₁ zu gleiten, bezieh. sich zu drehen gezwungen

werden, sobald die Umdrehung der dünnen Wellen i und i₁ erfolgt, an deren Enden die Teller g, g₁ befestigt sind.

Alles weitere erhellt aus den Abbildungen von selbst.

Knövenagel's Thonmühle. Bei dem mechanischen

Durcharbeiten gewisser Thongattungen zur Fabrikation von Bauziegeln und zu andern

Zwecken bedient man sich bekanntlich auch der sogen. Fahrmaschinen, wovon früher, in

der Provinz Hannover, die eines gewissen Claußen in

Schleswig die beliebteste war und worüber u.a. in Rühlmann's Allgemeiner Maschinenlehre, Bd. 2 S. 326 (2. Aufl.) berichtet

wird. In jüngster Zeit zieht man hier jedoch der Claußen'schen Thonfahrmaschine die

des Maschinenfabrikanten A. Knövenageln Hannover

(Heinrichstraße 42) vor. Die Skizzen Fig. 32 bis 34 werden

hinreichen, Construction und Wirkungsweite der Maschine deutlich zu machen.

Mit A ist ein kräftiger, fest eingerammter Pfahl

bezeichnet, welcher nebst dem einzigen hier vorhandenen Fahrrade D, der ganzen Maschine zur Stütze dient. Am obern Ende

des Pfahles A hat man einen geeigneten Zapfen für ein

Halslager B gebildet, welches an einem Ende des

Göpelschwengels BH befestigt ist. Am äußersten

freien Schwegelende befindet sich die bekannte Spannvorrichtung E (Wage und Ortscheite) für die betreffenden Zugthiere.

Der Schwengel BH selbst besteht aus starkem

Rundeisen, und ist dessen mittlerer Theil als flachgängige Schraube CC ausgearbeitet, die ihre Mutter in der Nabe des

Fahrrades D findet. Diese Anordnung ist deutlicher in

der Detailfigur 34 zu erkennen. Der Schraube gibt man gewöhnlich 13mm Steigung bei einem Spindeldurchmesser

von 90mm. Um die Schraube vor Schmutz

möglichst zu sichern, hat man zu beiden Seiten der Radnabe cylindrische Blechhülsen

rr angebracht. G

bezeichnet die sogen. Sprengstange, deren freies Ende am Kummet- oder am

Brustriemen der eingespannten Pferde befestigt wird, um den Rundgang der Thiere

sowohl zu sichern, als zu erleichtern.

Daß, je nachdem man die bei E angespannten Thiere nach

links oder rechts umlaufen läßt, das Fahrrad D sich der

Drehachse A bezieh. nähert oder entfernt, das

beschriebene Fahrgleis also eine continuirliche Spirallinie bildet etc., versteht

sich alles wohl von selbst.

Tafeln