| Titel: | Bericht über die Ausstellung von Heizungs- und Lüftungs-Anlagen in Cassel; von Hermann Fischer. |

| Autor: | Hermann Fischer |

| Fundstelle: | Band 226, Jahrgang 1877, S. 1 |

| Download: | XML |

Bericht über die Ausstellung

von Heizungs- und Lüftungs-Anlagen in Cassel; von Hermann

Fischer.

Mit Abbildungen im Text und

auf Tafel I bis III.

(Fortsetzung von S. 522 des

vorhergehenden Bandes.)

H. Fischer, über Heizungs- und

Lüftungsanlagen.

1) Die

Feuerungen.

Die Feuerungen der ausgestellten Oefen und Apparate zur Erhitzung

von Wasser und Luft sind größtentheils so eingerichtet, daß sie

eine größere Menge von Brennstoff aufnehmen können. Indem

hierdurch an Bedienungskosten gespart wird, läßt sich das

Verfahren sogar noch dann rechtfertigen, wenn es zur Wahl der

theureren Koke als desjenigen Brennstoffes zwingt, welcher der

hindurchstreichenden Luft, bezieh. den Feuergasen, den

geringsten Widerstand entgegensetzt, soweit von dem Holz und der

Holzkohle abgesehen wird, welche ihres hohen Preises halber mehr

und mehr verdrängt werden. Man hat indessen mit größerm oder

geringerm Erfolg versucht, auch Kohlen und geringwerthigere

Brennstoffe in dem Feuerraum aufzuspeichern, ohne den Vorgang

des Verbrennens wesentlich zu beeinträchtigen. Die betreffenden

Einrichtungen mögen hier nach den hervorragendsten

Brennmaterialien – Steinkohle, Braunkohle, Gruß von

Kohlen und Torf – einzeln besprochen werden.

Die meisten Steinkohlenarten erschweren die Verbrennung in hoher

Schichtung durch ihr Zusammenbacken; es verstopfen sich die

Zwischenräume unmittelbar über dem Feuer und werden dadurch

unbenutzbar für das Hindurchströmen des Rauches, so daß dieser

aus der Feuerung tritt und zuletzt das Feuer aus Mangel an Zug

verlöscht. Diesem Uebelstande ist zunächst dadurch

entgegengearbeitet, daß man die eigentliche Feuerstelle nur mit

einer geringen Brennstoffschicht bedeckt, nach deren Auflösung

weiterer Brennstoff aus dem Vorrathsbehälter auf die entblößte

Feuerquelle gleitet. Dieses früher allein bekannte Verfahren ist

in der Casseler Ausstellung nur durch wenige Objecte

vertreten.

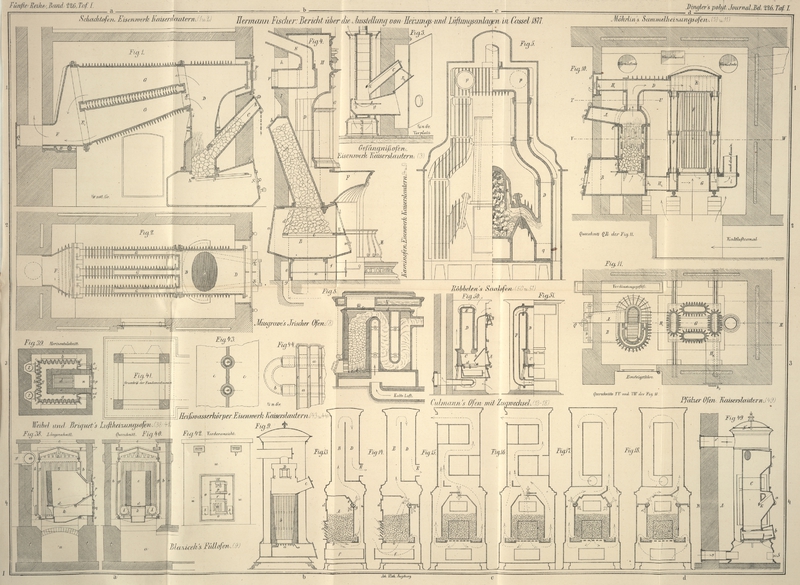

Hervorzuheben sind unter diesen die vom „Eisenwerk

Kaiserslautern“ in Kaiserslautern ausgestellten

Schachtöfen, die indessen, wie erwähnt zu werden verdient, sich

auch zum Verbrennen von Koke und Braunkohle eignen. Die Figuren 1 und 2 Taf. I

[a/1] zeigen die Anwendung der in

Rede stehenden Einrichtung an einem Ofen für eine größere

Luftheizung, Fig. 3

Taf. I [b.c/1] an einem

Gefängnißofen, Fig. 4 und

5 Taf. I [b.c/1] an einem

Kaminofen. Der schräge Schacht C

dient zur Aufnahme des Brennstoffvorrathes und mündet in den

durch die Figuren 1

bis 3

dargestellten Oefen in solcher Höhe über der den Rost

darstellenden Platte hg, daß

die durch das Nachrutschen des Brennstoffes entstehende

Brennstoffschicht eine nahezu constante ist. Der Luftzutritt

findet statt, theils durch die Schlitze der Platte hg, theils durch den Schlitz,

welcher zwischen der Platte hg

und dem untern Rande des Ofens frei bleibt, theils endlich durch

zwei dreieckige Canäle K, welche in

den Ecken des geneigten Schachtes angebracht sind.

Die Regelung des Brennens erfolgt durch den in der Thür S befindlichen geschlitzten Schieber,

welchen diejenige Luft durchströmen muß, die dem Brennraum von

der Rastseite zugeführt wird. Die dreieckigen Röhren K sollen immer geöffnet sein. Man hat

nun von vornherein dahin zu wirken, daß auf dem nach g gerichteten Ende der Rastplatte keine

Verbrennung stattfindet, sondern lediglich an dem Ende h, wodurch Folgendes bewirkt werden

soll. Ueber h lagert der Brennstoff

in minder hoher Schicht als über g.

Es ist daher hier die Verbrennung an sich erleichtert, da die

Verbrennungsgase die Brennstoffschicht leichter durchströmen

können. Durch die entwickelte Wärme, welche leitend und

theilweise strahlend auf den über g

liegenden Brennstoff wirkt, wird eine Verkokung desselben

herbeigeführt; die entwickelten Gase treffen die durch K eingeführte und unterwegs erwärmte

frische Luft, wodurch ihnen Gelegenheit geboten wird, zu

verbrennen. In dem Maße, wie das über h befindliche Brennmaterial verbraucht wird, rutscht

anderes an diese Stelle, welches nur aus dem vorhin verkokten

Brennmateriale bestehen kann. Ueber h befindet sich also immer Koke, wodurch die schlichte

Verbrennung an diesem Orte besonders begünstigt wird.

Aus dem Gesagten geht hervor, daß die hier vorliegende

Feuerungseinrichtung bei zweckmäßig gewählten Verhältnissen und

ordentlicher Bedienung sehr günstige Erfolge liefern muß,

namentlich auch in Bezug auf Rauchverbrennung. Der in Frage

kommende Vorgang ist derselbe, welcher von tüchtigen, fleißigen

Heizern auf dem Planrost angestrebt wird, und der bei den besten

Rauchverbrennungseinrichtungen wieder zu finden ist. Nur durch

allmälige Verkokung und darauf erfolgende unmittelbare

Verbrennung wird man im Stande sein, die Rauchentwicklung auf

ein bescheidenes Maß zurückzuführen.

Die Construction will durch die Luftcanäle K indessen noch ein anderes Ziel erreichen; es soll durch

die nicht zu unterbrechende Luftzuführung das Glühendwerden der

Ofenwände unmöglich gemacht werden. Bekanntlich ist das

Verhindern des Erglühens der Ofenwände eine der

hauptsächlichsten Aufgaben jedes Ofenbauers. Es wird durch

verschiedene Mittel angestrebt, auf welche später zurückgekommen

werden wird.

Soll die Luftzuführung durch die Canäle K so stark sein, daß sie bei voller Luftzuführung mit

Hilfe der Schieberöffnung S eine das

Erglühen der Ofenwände unmöglich machende Abkühlung der

Feuergase bewirkt, so ist sie während eines schwächern Heizens

entschieden zu stark. Es muß daher die genannte Wirkung

bezweifelt werden. Die Thatsache – welche wir nicht

anzweifeln wollen – daß die Wände der in Rede stehenden

Oefen nicht zum Glichen kommen, muß daher durch andere Ursachen

begründet werden.

In dem Kaminofen vom „Eisenwerk

Kaiserslautern“, welchen die Figuren 4

und 5

darstellen, findet ein ähnlicher Brennvorgang statt, indessen in

weniger sicherer Weise. Die Kohlen werden in den Schacht C geworfen und sinken in dem Maße nach

unten, wie durch Verbrennung der auf der Rastplatte c liegende und gegen die wegnehmbaren

Raststäbe d sich stützende

Brennstoff verzehrt wird. Mit C aus

einem Stück gegossene Lutten K

führen (vgl. Figur 5)

dort frische, sich erwärmende Luft zu, wo das Gemenge von Gasen,

entstanden aus der vollständigen Verbrennung der unten liegenden

Koke und der unvollständigen Verbrennung der in Verkokung

begriffenen Kohlen, die Brennstoffe verläßt. Es ist anzunehmen,

daß hier eine genügende Temperatur herrscht, um eine ziemlich

vollständige Verbrennung zu bewirken.

Je nach Belieben soll man die Thüre von l öffnen, um das Feuer als Kaminfeuer erscheinen zu

lassen. Sobald in der Weise gearbeitet wird, dürfte eine

Regelung des Feuers nur in geringem Maße möglich sein, da nun

die Luft durch die Oeffnung l frei

einströmen, also die Beschränkung des Luftzutrittes zu den

Rastspalten mittels des Thürchens m

kaum noch Einfluß haben kann. Wir halten es daher für richtiger,

die Thur vor l geschlossen zu

halten, sich also mit dem Anblick des Feuers, soweit er durch

die große, in der genannten Thür befindliche Glimmerplatte

ermöglicht wird, zu begnügen. Freilich muß alsdann auf den

Gebrauch flammender Steinkohle verzichtet werten, weil diese ein

baldiges Blindwerden des Glimmers verursacht Der besprochenen

Feuerung steht diejenige des Ofens von Perry und Comp. in Albany

(*1877 225 203)Aehnliche Oefen bauen in Amerika

„The J. L. Mott Iron Works“ in New-York,

vertreten durch F. H. Magnus in

Königsberg J. Pr. Bei diesen Oefen ist die früher bemängelte

Schwierigkeit im Entfernen von größern Schlackenstücken behoben;

auch ist deren Preis etwas niedriger.Die Red., welcher von O. Elterich in Nürnberg ausgestellt war, sehr nahe. Ihr

mangelt lediglich die Zuführung von Luft oberhalb der Rast, weil

sie – den amerikanischen Verhältnissen entsprechend

– für Anthracitfeuerung berechnet ist, welche der

geringen Vergasungsfähigkeit halber ohne besondere Hilfsmittel

rauchfrei verbrennt.

Fig. 60., Bd. 226, S. 4

Fig. 61., Bd. 226, S. 4

Fig. 62., Bd. 226, S. 4

Zu den besprochenen Feuerungen ist auch wohl diejenige des Ofens

von Friedrich und John Röbbelen in

Dresden zu rechnen, welcher durch beistehende Figuren 60, 61 und 62 wiedergegeben

ist. Der wegnehmbare und außerhalb des zu beheizenden Raumes zu

füllende Blechschacht C ist an

seinem untern Ende mit dem gußeisernen Feuerraum A versehen. Die Trichterform in diesem

Körper vermittelt das gleichförmige Nachrutschen des

Brennstoffes. Die Thür F ist wie bei

den Meidinger-Oefen seitwärts zu schieben, um einen

entsprechenden Spalt für den Eintritt der Luft frei zu geben.

Nachdem die Füllung von C verbrannt

ist, hebt man C aus dem Mantel,

wobei zwei Schieber, welche sich vorher auf den obern Rand des

Körpers J hängten, herabrutschen, um

die beiden Oeffnungen von A zu

schließen, also zu verhindern, daß aus denselben Asche fällt.

Der Ofen dürfte sich indessen vorwiegend für Braunkohlenfeuerung

eignen.

Der „Pfälzer“ Ofen vom „Eisenwerk

Kaiserslautern“, Figur 9

Taf. I [d/4], welcher erst spät zur

Ausstellung gelangte, ist bezüglich der Feuerung dem

„Schachtofen“ und dem

„Gefängnißofen“ desselben Werkes ähnlich.

Die Feuerung unterscheidet sich lediglich insofern von denen der

Figuren 1, 2 und 3, als zur Ersparung von Raum der geneigte Schütthals, in

welchem die Lutten K sich befinden,

nur kurz ist, aber eine zweite Einschüttöffnung e das Einwerfen größerer

Brennstoffmengen (Koke) gestattet, wenn das Feuer eine längere

Zeit hindurch ohne Bedienung bleiben soll.

In anderer Weise sucht man Steinkohlen zu verbrennen, ohne durch

das Backen derselben behindert zu werden, mittels des

Verfahrens, welches der bekannte Meidinger-Ofen in vollster

Reinheit verwerthet. Die Kohlen werden in einen lothrechten

Schacht eingeworfen und oben

angezündet. Durch die entstehende Wärme entwickeln sich in den

tiefer liegenden Schichten brennbare Gase, welche den

vorhandenen Sauerstoff in stärkerm Maße anziehen als die Kohle,

so daß sie in erster Linie, die eigentliche Kohle aber nur so

weit, als Sauerstoff übrig ist, zur Verbrennung gelangt. Die

Verbrennung der Gase bewirkt fernere Vergasung, so daß der

beschriebene Vorgang sich gleichsam wiederholt, bis das Feuer im

untern Theile des Schachtes angelangt ist, über sich die

verkokte Kohle zurücklassend. Diese gelangt nun allmälig zur

Verbrennung, was möglich ist, weil die Hohlräume innerhalb der

gebildeten Koke den Rauchgasen genügende Oeffnungen zum

Entweichen bieten. Dieser Vorgang gelingt vollkommen, wenn

vorsichtig verfahren wird, mit der Wahl der Korngröße des

Brennmaterials und mit der gesammten Bedienung des Ofens. Sobald

mangelhafte Bedienung stattfindet, so sind vielfache

Unannehmlichkeiten die Folge.

Der Meidinger-Ofen hat bekanntlich sich einer gewissen

Beliebtheit zu erfreuen, was auch die Ausstellung ergibt, in

welcher verschiedene Nachbildungen desselben zu finden sind.

Hierbei ist indessen zu bemerken, daß auch der Meidinger-Ofen in

seinen wesentlichsten Bestandtheilen schon längst vor der

bekannten Nordpolexpedition im Osnabrück'schen als

Piesberger-Ofen bekannt war. Allerdings ist der Piesberger-Ofen

auf Grund der Eigenschaften des Anthracits geformt, welchen die

Umgegend Osnabrück's in mehreren Fundorten liefert.

Der oben beschriebene Verbrennungsvorgang dürfte deshalb von Meidinger zuerst angewendet sein, wenn

nicht etwa der „Irische“ Ofen älter ist als

der Meidinger'sche. Wir nehmen letzteres nicht an, vermuthen

aber, daß der Irische Ofen von Musgrave und Comp. in Belfast,

welchen Figur 8

Taf. I [b.c/3] im Schnitt darstellt,

ohne vorherige Kenntniß des Meidinger-Ofens sich entwickelt hat.

Derselbe ist offenbar nach ähnlichen Grundsätzen entworfen wie

der Meidinger-Ofen und weicht eigentlich nur in seinen Theilen

von diesem ab. Die Rast des Musgrave'schen Ofens verdient ihrer

eigenthümlichen Einrichtung halber besonderer Erwähnung. Fig. 6 ist eine Vorderansicht, Fig. 7 ein Querschnitt derselben. Die

beiden rundlichen wagrechten Stäbe a,

a sind mit den aufrechten Stücken b und c zusammengegossen. b hat kreisförmigen Querschnitt, so daß

die über a, a hinwegreichenden Enden

von b befähigt sind, als Drehzapfen

in die Bodenplatte e einerseits und

in den obern Ofentheil f anderseits

zu fassen. Die Klinke 6, welche um einen an c befestigten Zapfen (in Fig. 6 sichtbar) sich dreht, greift

mit einer Nase in die Bodenplatte e

(Fig. 7), so daß in dem

gezeichneten Zustande die Rast eine vollständig sichere Lage

hat. Nach Ausheben der Klinke kann die Rast wie eine Thür

zurückgeschlagen werden, wobei die betreffende Oeffnung des

Ofens für das Entfernen von Asche und Schlacke frei wird.

Fig. 6., Bd. 226, S. 6

Fig. 7., Bd. 226, S. 6

Vorhin wurde schon darauf hingewiesen, daß der Meidinger-Ofen

einer sorgfälligen Bedienung bedürfe, um die meistens backenden

Steinkohlen ohne Unzuträglichkeiten zu verbrennen. Dies hat zu

verschiedenen Abänderungen des reinen Verfahrens Veranlassung

gegeben, welche theilweise den angedeuteten Uebelstand

beseitigen, theilweise die Bedienung erleichtern sollen.

In dieser Richtung nennen wir zuerst die Feuerung von Blazicek, Figur 9

Taf. I [b/4]. Dieselbe enthält eine

wagrechte Rast a und eine lothrechte

Rast b, deren Stäbe eine Trommel

bilden und zusammengegossen sind. Die Kohlen werden durch den

Hals c eingeworfen und die Füllung

von oben entzündet. Der Vorgang des Brennens unterscheidet sich

lediglich dadurch von demjenigen im Meidinger-Ofen, daß durch

die Schlitze der Trommel b, welche

an der äußern Fläche derselben sich befinden, Luft bis zu der

Feuerstelle geführt wird. Hierdurch wird es möglich, auch

kleinkörnige Kohle zu verwenden, welche im Meidinger-Ofen zu

wenig Luft zur Feuerstelle gelangen lassen würde; es erscheint

auch durchaus glaublich, daß, wie von dem Aussteller angegeben

wird, selbst geringwerthiger Braunkohlenabfall, gemischt mit Kohlenschiefer oder andern Verunreinigungen, mit Vortheil in

dem Ofen verwerthet werden kann. Keinenfalls kann der Ofen alle

Brennstoffe gleich vortheilhaft verbrennen.

Blazicek's Rastanordnung ist von E. Möhrlin in Stuttgart für einen großen Ofen verwendet

worden und zwar in recht hübscher Weise. Ueber der

herausziehbaren Rast f (Fig.

10 Taf. I [d/1]) befindet sich

der Schüröffnung gegenüber zunächst eine aus zwei wegnehmbaren

Stäben gebildete aufrechte Rast e

und ferner eine trommelförmige Rast c. Zwischen dieser und dem eigentlichen Heizkasten bleibt

ein Hohlraum k (Fig. 10

und 11),

welcher mit dem Aschenkasten B in

Verbindung steht und von diesem mit Luft gespeist wird. Wenn

noch erwähnt wird, daß in den Ofenraum B die Luft durch Oeffnungen des in der Thür b angebrachten Schiebers gelangt, so

dürfte die Einrichtung, so weit sie den Brennvorgang entspricht,

genügend erläutert sein.

Wie leicht zu übersehen, haben die Feuerungen vom

„Eisenwerk Kaiserslautern“, des Ofens von

Blazicek und desjenigen von Möhrlin Verwandschaft, indem sie alle

Luft über die eigentliche Feuerstelle führen, welche vorher in

geeigneten Canälen erwärmt ist.

Fig. 12., Bd. 226, S. 7

Da der Brennstoff nicht immer derselbe ist, da er zu

verschiedenen Zeiten verschieden hoch aufgeschichtet ist, da

endlich die Ansprüche an die zu entwickelnde Wärmemengen

wechselnd sind, so werden die beschriebenen

Feuerungseinrichtungen – von Blazicek und von Möhrlin

– zu verschiedenen Zeiten eine verschiedene

Brennstoffausnutzung ergeben. Diesem vorzubeugen, hat J. W.

Schulz, Hüttenwerksdirector a. D.

in Cassel, einen Ofen geliefert, dessen verhältnißmäßig

hoher Feuerschacht mit Luft gespeist wird, vermöge einer

Zahl (7) von wagrechten über einander befindlichen

Lochreihen. Jede Lochreihe wird von einem schmiedeisernen

Bande a Figur 12 umschlossen, welches mit Löchern versehen

ist, die – bei passender Stellung – genau auf

die Löcher des Feuerschachtes passen. Durch Drehung dieses

Ringes kann man demnach die einzelnen Löcher öffnen,

schließen oder theilweise geöffnet erhalten. Da die

einzelnen Bänder a von einander

unabhängig sind, so läßt sich jede Lochreihe für sich

einstellen. Hiermit ist die Möglichkeit gegeben, den

Brennstoff beliebig hoch aufzuschütten, auch Brennstoff von

beliebiger Korngröße zu verwenden. Man hat nur darauf zu

achten, daß die richtigen Lochreihen in gehöriger Weise

geöffnet sind.

Aus dieser Bemerkung ist die schwache Seite der ganzen Anordnung

zu

erkennen; die Feuerung ist wohl von einem Manne, welchem es

Vergnügen macht, sich fortwährend um das Feuer zu kümmern, in

sehr vortheilhaftem Betriebe zu erhalten. Die gewöhnlich zur

Verfügung stehende Bedienung ist unzulänglich. Wenn schon der

Grundgedanke zu Bedenken gegen den Ofen führt, so ist die

Ausführung durchaus geeignet, dieselben zu unterstützen. Die

Weite der Bänder a ist nicht zu

verstellen. Passen dieselben also im kalten Zustande des Ofens

– wie bei dem ausgestellten Stück – so werden sie

während des Heizens zu eng sein.

Eine eigenthümliche Lösung der vorliegenden Aufgabe hat Culmann Director der Eisenhütte zu

Augustfehn, ausgestellt. Die Figuren

13 bis 18 Taf. I

[b.d/4] lassen die Art der

Culmann'schen Anordnung für drei verschiedene Ofenformen

erkennen, sobald zu deren Erklärung das Folgende angeführt wird.

Culmann will: 1) möglichst

vollständige Rauch- und Gasverbrennung; 2) Verwendbarkeit von

Brennstoffen jeglicher Art, selbst in feinem, dichtlagerndem

Zustande, wie Sägemehl, Torf- und Braunkohlenmull; 3)

Möglichkeit eines ununterbrochenen Füllofenbetriebes bei stets

zweckmäßiger Verbrennungsweise; 4) mäßige Herstellungskosten, 5)

einfache Bedienung; 6) Gefahrlosigkeit in Bezug auf Kohlengase

durch seine Anordnung erzielen.

In den Figuren

13 und 14

bezeichnet A den Feuerraum, welcher

nach Oeffnen der Thür d mit

Brennstoff gefüllt wird, a eine

aufrechte b eine wagrechte Rast, f den Aschenkasten, e und g

Oeffnungen, die nach Belieben durch eine Klappe geschlossen

werden können. Der zwischen e und

g gezeichnete Pfeil befindet sich

außerhalb des Ofens, dort gleiche zeitig als Handhabe zur

Bewegung der Klappe und als Zeiger dienende Sobald nun die

Oeffnung e geschlossen, g geöffnet und f ganz eingeschoben ist (Fig. 13),

wird das in der Nähe der Rasten a

und b entzündete Feuer mit Luft

genährt, welche durch a strömt; die

Verbrennungsgase bewegen sich theils durch b, theils durch c nach der Abzugsöffnung g. Es

werden hiernach diejenigen Gase, welche durch die Wärme aus dem

höher liegenden Brennstoffe entwickelt werden, gezwungen,

denselben Weg zu machen, also theilweise wenigstens das Feuer zu

berühren. Wie indessen hierdurch eine vollkommene Verbrennung

erzielt werden soll, ist nicht einzusehen, da zur Verbrennung

der entwickelten Gase nicht allein eine hohe Temperatur, sondern

vor allen Dingen auch Sauerstoff erforderlich ist.

Bei der Klappen- und Aschenkasten-Stellung der Figur 14

strömt die Luft gleichzeitig durch a,

b und c ein, die Gase

durchstreichen die Hohlräume des über der Feuerstelle

befindlichen Brennstoffes und entweichen bei e in die Heizrühren des Ofens.

Hierbei ist offenbar ebenso wenig von einer besondern

Rauchverbrennung die Rede.

Die Forderung 1 wird daher durch die Form Fig. 13

und 14 nicht

erfüllt. Beiläufig erwähnt, entspricht die Stellung Figur 14 vollständig der sogen.

„Regulirfeuerung“, von welcher später die

Rede sein wird.

In derselben Weise, wie es bei Fig. 13

und 14 der

Fall war, kann man bei den Formen der Figuren

15 und 16, sowie

17 und 18

nachweisen, daß eine besonders

günstige Rauch-, bezieh. Gasverbrennung durch sie nicht

hervorgebracht wird. Wir legen den Ton auf

„besonders“, weil eine Luftzuführung

vermöge zufälliger Undichtheiten, oder ein Ueberschuß von Luft,

welche die Verbrennung der Gase ermöglichen, bei jeder Feuerung

auftreten kann.

Daß Brennstoffe jeglicher Art in diesen Feuerungen verwendet

werden können, ist nicht zu bezweifeln; dieser Vortheil dürfte

indessen nur dann ausschlaggebend sein, wenn derselbe ohne

entsprechende Nachtheile begleitet ist. Der Begriff

„mäßige Herstellungskosten“ ist so dehnbar,

daß man denselben mit der vorliegenden Feuerungsform wohl

vereinigen kann; dasselbe ist der Fall bezüglich

„einfacher und bequemer Bedienung“.

Es wäre noch die „Möglichkeit eines ununterbrochenen

Füllofenbetriebes“ und „die Gefahrlosigkeit

in Bezug auf Rauchgase“ zu besprechen. In Bezug auf

ersteres ist ohne weiteres zuzugestehen, daß für Torf,

Braunkohle, Koke und Anthracit die Behauptung gerechtfertigt

ist; backende Steinkohle dürfte aber dem

„ununterbrochenen Füllofenbetriebe“

erhebliche Schwierigkeiten bereiten. Diese sind aber ganz

entschieden mit zu berücksichtigen, da sie nicht nur zu

„Brennstoffen jeglicher Art“ gehören,

sondern sogar der verbreitetste Brennstoff genannt werden

müssen. Was endlich die „Gefahrlosigkeit in Bezug auf

Kohlengase“ betrifft, so dürfte dieselbe bei allen

guten Oefen vorhanden sein, sofern sie ordnungsmäßig bedient

werden; die entsprechende Bedienung verlangt die Culmann'sche

Feuerung aber auch, wenn sie gefahrlos in Bezug auf Kohlengase

sein soll.

Wir können daher in Culmann's Zugwechselvorrichtung keinen

durchschlagenden Fortschritt älteren guten

Feuerungseinrichtungen gegenüber entdecken.

Die Feuerung des von Krigar und Ihssen ausgestellten großen

Luftheizungsofens Fig. 19

bis 22 Taf.

II [a.c/1] weicht in ihrer Wirkung

nur sehr wenig ab von den sogen. Regulirfeuerungen, weshalb

dieselbe nicht besonders besprochen zu werden braucht. Wir

wollen nur bemerken, daß in den Figuren bedeutet: f, w bezieh. k Züge für Feuerung, warme bezieh. kalte Luft, h Heizthür, m Schlackenthür, n Aschenthür,

s Schieber zum Reguliren der

zurückströmenden Zimmerluft, t

Schornstein, r Roste, v Wasserkasten und o Reinigungsthür.

Diese „Regulirfeuerung“, die wir

zweckmäßiger „Halbfüllfeuerung“ nennen, da

wohl kaum noch eine Feuerung entworfen werden dürfte, welche

nicht regulirbar wäre, ist in der Ausstellung außerordentlich

stark vertreten. Als Beispiele der mannigfaltigen Anordnungen

mögen die Feuerungen der durch die Figuren

23 bis 33 Taf.

II [b/3] und [c.d/2] dargestellten Krigar'schen Oefen mit Marmormantel dienen.

In Figur 29

bezeichnet A den Feuerraum; derselbe

wird unten begrenzt durch die Rasten a und b, durch deren Spalten

Luft zuströmt, entweder durch die ganze Oeffnung der Thür B, oder durch die in B angebrachte Oeffnung der Schraubklappe

e. d bezeichnet die Einwurfsöffnung.

Man kann nun in diesem Feuerraum A

entweder das Feuer in der Weise wirken lassen, wie es in dem

Meidinger-Ofen stattfindet, oder man kann mit geringerer

Brennstoffschicht arbeiten, indem man häufiger Brennstoff

einwirft. Diese der gewöhnlichen Bedienung leicht verständlichen

Verfahren, verbunden mit den Vortheilen der kleinen aufrechten

Rast a, welche eine höhere

Brennstoffschicht gestattet als die alleinige Anwendung der

wagrechten Rast, sind wohl die Ursachen für die allgemeine

Beliebtheit der Feuerungen.

Mehrere der ausgestellten Halbschüttfeuerungen sind insofern

„verbessert“, als die Thür d mit einer Zahl kleiner Löcher versehen

ist, durch welche dem Gasgemenge in A nochmals frische Luft zugeführt wird. Trotzdem diese

Luft nicht erwärmt ist, konnten wir in einigen Fällen uns von

der günstigen Wirkung der genannten Löcher überzeugen.

Eine andere, recht vortheilhaft erscheinende Anordnung lassen die

Figuren 23 Taf. II [b/3] und

32 Taf. II [c/2] erkennen.

Während man anheizt, tritt die Luft durch die Oeffnung der Thür

B zu den Rasten a und b;

soll das Heizen kräftig stattfinden, so öffnet man gleichzeitig

die Schraubklappe e. Die

verstellbare Oeffnung der letztern dient ausschließlich zur

Luftzuführung, während des gewöhnlichen Betriebes. Die durch e eintretende Luft erwärmt sich an der

an ihrer Innenseite nicht mit Mauerwerk bedeckten gußeisernen

Wand g, gelangt somit im erwärmten

Zustande zu der Rast a.

Einige der Oefen sind nur mit ebenen, nahezu wagrechten Rasten

ausgestattet, so die großen Oefen von Reinhardt in Würzburg (Fig. 34

bis 37 Taf.

II [b.c/3]) und von Weibel, Briquet und Comp. in Genf (Fig. 38

bis 42 Taf. I

[a/3] u.a. Zu denselben ist nur zu

bemerken, daß die Kohlenrast d des

Ofens von Weibel, Briquet und Comp. verhältnißmäßig tief liegt. Hiermit

scheint beabsichtigt zu werden, eine verhältnißmäßig hohe

Brennstoffschicht anzuwenden. Es ist dies bei sorgfältiger

Bedienung in folgender Weise möglich. Nachdem die erste

Kohlenschüttung verkokt ist, wird die klare Koke auf den hintern

Theil der Rast d (Fig. 38

Taf. I) geschoben, während der vordere Theil mit frischer Kohle

beschüttet wird. Diese vergasen allmälig, indem sie an ihrer

hintern Begrenzung entzündet werden, welche Entzündung bis zu

dem vordern Ende der Rast fortschreitet. Es wird hierauf das

Zurückstoßen der Koke wiederholt und ebenso das Aufschütten

frischer Kohle.

Dieses Verbrennungsverfahren eignet sich überhaupt für ebene,

liegende Kohlenrasten und ist berechtigt bei größern

Heizanlagen, zu deren Bedienung ein Mann zur Verfügung steht.

Für kleinere Oefen dürfte die ausschließliche Anwendung

liegender Rasten kaum zu rechtfertigen sein.

Koke, Anthracit und Braunkohle sind leichter in hoher Schichtung

zu verbrennen. Während bezüglich der Koke und des Anthracits

schon verschiedene Feuerungseinrichtungen als sehr passend

bezeichnet und zu diesen wohl keine ferneren der ausgestellten

Formen besonders zu nennen sind, haben wir für

Braunkohlenverbrennung, außer den für Steinkohlen brauchbaren,

noch die folgenden anzuführen.

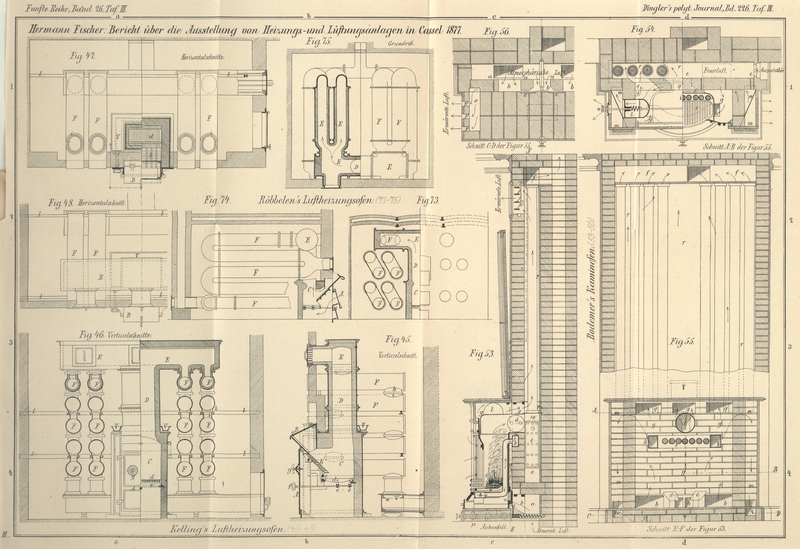

Der Ofen des Civil-Ingenieur Kelling

in Dresden (Fig. 45

bis 48 Taf.

III [a.b/4]) hat eine liegende und

eine geneigte Kohlenrast. Die geneigte Rast b besteht aus mehreren Flachstäben,

denen eine Zahl von rippenartigen Stäben angegossen sind, so daß

dieselben eine grätenförmige Treppe bilden. Die so gestalteten

Flachstäbe stützen sich oben auf einen festen Rundeisenstab,

welchen je ein lagerartig geformter Anguß der Stäbe umfaßt, und

unten auf einen mit der Achse c

(Fig. 45)

drehbaren Rahmen. Sobald c hin und

her gedreht wird, so schwingen die einzelnen Rasttheile

entsprechend, machen also eine schüttelnde Bewegung, die ein

rasches Nachrutschen der Kohle veranlaßt. Weil die geneigte Rast

b aus mehreren Theilen besteht, so

ist ein Auswechseln beschädigter Stücke unter Aufwand geringer

Kosten möglich.

Die Stäbe der horizontalen Rast d

liegen lose neben einander in einem gußeisernen Rahmen. Zwei

gußeiserne Rechen e greifen in die

Spalten der Rast, diese reinigend, sobald die Stange f hin- und hergeschoben wird. Die Rechen

e finden ihre Führung in dem Rahmen

der Rast, wie aus der einen Hälfte von Figur 46

zu sehen ist. Damit die Thür A zu

öffnen ist, ohne den Bügel der Stange f zu entfernen, bezieh. ein sehr großes Loch in A zu machen, ist dieselbe als Flügelthür

geformt; die Stange f durchbricht

nun jeden Flügel von A zur Hälfte,

die

betreffende Oeffnung kann daher an f

ziemlich dicht anschließen. Der Einwurf des Brennstoffes findet

durch die Oeffnung der Klappe B

statt. Die Einführung der Verbrennungsluft erfolgt durch die

Oeffnung der Schraubklappe g.

Die Braunkohle liefert im Allgemeinen viel Asche; es ist deshalb

eine Verstopfung der Rastspalten durch diese leicht möglich.

Ihre Verbrennungstemperatur ist keine sehr große. Daher sind die

Rechen e für die Reinhaltung der

Rasten nützlich und auch möglich. Steinkohlenfeuer würde die

Finger der Rechen rasch zerstören, ferner die Wirkung der Rechen

durch Verschlackung lahm legen; es bedarf aber auch wegen

geringerem Aschengehalt keiner so häufigen Reinigung der

Rastspalten.

Die Regelung des Feuers findet theils durch den entsprechenden

Gebrauch der Rechen e, theils durch

Verstellung der Schraubklappen g

statt; beide beeinflussen den Luftzutritt.

Die Feuerungen der beiden nur in Zeichnung ausgestellten Oefen

von Friedr. und John Röbbelen in

Dresden (Fig. 50

und 51 Taf. I

[c/3] und Fig. 73

bis 75 Taf.

III [b/2]) weichen nur wenig von der

des Kelling'schen Ofens (Tafel III) ab. Es ist bei ihnen die

geneigte Rast d ohne Spalten, so daß

durch dieselbe keine Luft eintreten kann; es ist ferner die Thür

A in ähnlicher Weise aufgehängt und

zur Regelung des Luftzuges verschiebbar eingerichtet, wie es

unseres Wissens zuerst an den Meidinger-Oefen der Fall war; es

ist endlich der Füllschacht bei dem durch die Figuren

50 und 51 Taf. I

[c/3] dargestellten Ofen ziemlich

hoch empor geführt, um einen möglichst großen Vorrathsraum für

den Brennstoff zu schaffen, und dessen Einfüllöffnung außer der

von außen sichtbaren, geneigten Klappe B mittels eines luftdicht aufgepaßten Deckels

verschlossen.

Diese Feuerungen für Braunkohlen sind in verwandten Formen an

mehreren zum Beheizen einzelner Zimmer bestimmten Oefen

vorhanden. Sie sind hier nur der Vollständigkeit halber

angeführt, nicht aber deshalb, weil eine Neuheit in ihnen

gefunden wurde.

Wenn wir nun noch der Feuerung des Wassererwärmungskörpers von

der „Berliner Aktiengesellschaft für

Central-Heizungs-, Wasser- und Gasanlagen, vormals Schäffer und Walser“ – deren nach unten sich

erweitender, über einer liegenden Rast befindlicher Füllschacht

im Mauerwerk ausgespart ist – des

Warmwasserheizungskessels von Benjamin Harlow in Macclesfield (Fig.

57), bei welchem der Brennstoff (Koke, vielleicht auch

Anthracit) durch die Deckelöffnung B

eingeworfen wird, um auf den als Rast dienenden Wasserröhren C zu verbrennen, und der von J.

L. Bacon in Berlin u.a.

ausgestellten, mit einer Heißwasserschlange verbundenen Feuerung

– deren Füllschacht theils im Mauerwerk liegt, theils

durch eine geeignete Rast gebildet ist, an welche sich eine

schmale, liegende Rast schließt – gedenken, so haben wir

die im Eingange aufgestellte Behauptung, daß die meisten der

ausgestellten Feuerungen das Bestreben der Hersteller zeigten,

eine größere Menge von Brennstoff auf einmal einwerfen zu

können, genügend begründet.

Fig. 57., Bd. 226, S. 13

In der That ist dieses Bestreben – wie wir schon an andern

Orten wiederholt nachzuweisen suchten – ein durchaus

gerechtfertigtes. Die Kosten der Beheizung setzen sich zusammen

aus den Zinsen, Unterhaltungskosten und nothwendigen

Abschreibungen der Anlage, aus den Kosten des Brennstoffes und

aus denjenigen der Bedienung. Die letztgenannten sind wohl zu

beachten, angesichts der heutigen Dienstboten-Verhältnisse; sie

sind bedeutender, als im ersten Augenblicke vermuthet wird. Wenn

nun die Füllfeuerung noch den Vortheil mit sich bringt, ein

regelmäßig erwärmtes Zimmer zu liefern, wenn sie also dem

Insassen gestattet, sich fast ununterbrochen seiner eigentlichen

Arbeit widmen zu können, ohne weder durch Ueberfluß, noch durch

Mangel an Wärme gestört zu werden, so sind sie allen übrigen

Feuerungen vorzuziehen, selbst wenn die obige Kostenrechnung zu

ihren Ungunsten ausfallen sollte. Gelingt es endlich, die

Verbrennung in den Füllfeuerungen ebenso vollständig, oder gar

vollständiger zu bewirken als auf der einfachen

liegenden Rast, so wird kein Grund mehr für die Anwendung der

letztern gefunden werden können.

In wie weit eine vollständige Verbrennung erzielt wird, wollen

wir in aller Kürze noch besprechen. Eine wirklich vollständige

Verbrennung mit vollständiger Wärmeausnutzung ist wohl denkbar,

wahrscheinlich aber – ohne schwer zu beachtende und

einzustellende Luftzuführungs- und Luftmischungseinrichtungen

– nicht zu erreichen. Man wird deshalb gewöhnlich einen

Luftüberschuß, zuweilen ohne die Brennstoffe ganz zu oxydiren,

oder einen Luftmangel vorfinden. Dies wird noch durch die sehr

schwankenden Ansprüche an die Wärmeentwicklung der Feuerung

unterstützt. Behufs Richtigstellung des Brennvorganges müßte man

sich von der Zusammensetzung der Rauchgase überzeugen. Dies

geschieht seitens des Ofenbesitzers nicht, aus Mangel an den

nöthigen Einrichtungen, den erforderlichen Kenntnissen und

Fertigkeiten. Es geschieht aber auch nicht seitens des

Ofenbauers, von dem man doch erwarten darf, daß er sich die

Einrichtungen schafft und die Kenntnisse und Fertigkeiten

aneignet.

Alle die in Ankündigungen sich häufenden Behauptungen von

„rauchfreier Verbrennung“ und

„bester Ausnutzung“ der Brennstoffe stützen

sich lediglich auf den Augenschein, der doch sehr trüglich ist;

und wird ein „Versuch“ gemacht, so besteht

er darin, daß geschätzt wird, ob der betreffende Ofen einen Raum

leichter oder weniger leicht erwärmt. Abgesehen davon, daß ein

solcher Versuch eine große Zahl von Fehlerquellen in sich birgt,

ist durchaus nicht zu übersehen, welchen Antheil die Feuerung an

dem Erfolge hat, ist vor allen Dingen nicht zu beurtheilen, ob

die mangelhafte Leistung von einer zu geringen oder einer zu

großen Luftzuführung herrührt.

Bei dem Entwurfe neuer Formen stützt man sich auf den

schwankenden Boden solcher Versuche und schafft Maßverhältnisse,

welche je nach mehr oder weniger Glück, vielleicht in jedem

Falle, eine schlechte Verbrennung veranlassen. In dieser

Richtung darf nicht weiter gearbeitet werden, wenn man zu dem

erreichbar Besten gelangen will. Wir haben sehr bedauert, daß

eine bezügliche vernünftige Untersuchung der in Cassel

ausgestellten Feuerungen unterlassen wurde; erst diese würde

einen zuverlässigen Anhaltspunkt für die Beurtheilung der

einzelnen Formen und Maßverhältnisse ergeben haben.

Der Orsat'sche Apparat zur

Untersuchung der Rauchgase (*1877 225

557), welcher die

wesentlichsten derselben erkennen läßt, war ausgestellt; allein

wir hatten Gelegenheit, mit verschiedenen Ausstellern von

Heizanlagen uns zu unterhalten, welche denselben nicht einmal

„vom Ansehen“ kannten.

Von Feuerungen für flüssige

Brennstoffe können wir Nichts berichten, da dieselben überhaupt

fehlten. Gasbrenner zu Beheizungszwecken traten fast

ausschließlich in Form der Elsner'schen Lampe auf.

Fig. 52., Bd. 226, S. 15

Eine mehr dem Bunsen'schen Brenner verwandte Form war in

Zeichnung vom Rector der Baugewerkschule in Nürnberg, Meyer, ausgestellt.

Sie mag hier nähere Erwähnung finden,

da die Einrichtung zweckmäßig erscheint. Sie führt dem Gase

nicht auf einmal die erforderliche Luftmenge zu, sondern an

drei Orten, nämlich den ringförmigen Oeffnungen a, b und c (Fig. 52). Das aus

d strömende Gas wirkt auf die

ringförmige Oeffnung a saugend,

mischt sich mit der angesaugten Luft und veranlaßt ein

ferneres Luftansaugen durch b

u.s.w., so daß bei D ein

gleichförmiges Gemisch von Gas und Luft vorhanden ist. Um

hier die Mischung noch zu unterstützen, befinden sich in der

gewölbten Decke des Brenners nur drei Löcher, während die

große Zahl der Ausströmungslöcher am Rande des knopfförmigen

Brennerkopfes bei e angebracht

sind.

Die dem Meidinger-Ofen eigenthümliche geneigte, auf ihrer

Drehachse verschiebbare Klappe war, weil sie zweckmäßig ist, von

verschiedenen Ausstellern für ihre Oefen zur Einstellung des

Luftzutrittes verwendet. C. J. Wasser

in Aachen hat einen ausgestellten Ofen mit Halbfüllfeuerung mit

geneigter Thür versehen, durch deren Oeffnung sowohl die

Säuberung von Asche stattzufinden hat, als auch die Luft für die

Unterhaltung des Feuers eintritt. Die Thür dreht sich um eine

ihrer geneigten Kanten, während in der Nähe der andern eine

Schraube angebracht ist, welche gegen die Fläche des Thürrahmens

drückt. Mit Hilfe dieser Schraube ist es möglich, eine sehr

genaue Einstellung der Thür zu bewirken, zum Zweck der Regelung

des Luftzutrittes.

Gebrüder Lossen in Concordia Hütte bei

Bendorf a. Rh. und ähnlich Geiseler

in Berlin zeigten hübsche Anwendung von Ringschiebern zur

Regelung des Luftzutrittes; auch der Luftheizungsofen für

Eisenbahnwagenheizung von der „Schweizerischen

Industriegesellschaft“ in Neuhausen war mit

Ringschieber versehen.

Die Mehrzahl der Oefen mit Halbfüllfeuerung waren mit

Schraubklappen versehen.

(Fortsetzung

folgt.)