| Titel: | Elektrischer Wasserstandzeiger von Dr. G. Hasler. |

| Fundstelle: | Band 226, Jahrgang 1877, S. 280 |

| Download: | XML |

Elektrischer

WasserstandzeigerVgl.

Hütner, *1870 196 435.

von Dr. G.

Hasler.

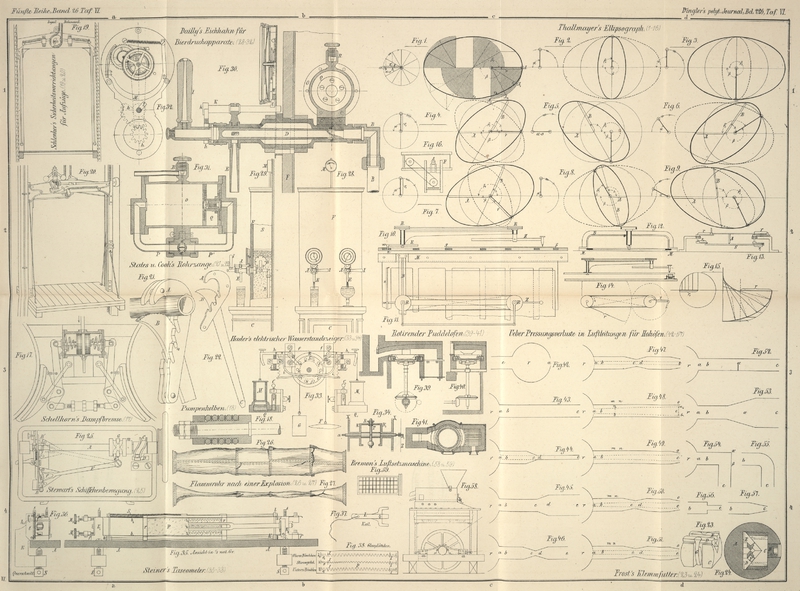

Mit Abbildungen auf Taf. VI [b/3].

Hasler's elektrischer

Wasserstandzeiger.

Der elektrische Wasserstandzeiger, welcher 1869 zur Verbindung

des Wasserreservoirs auf dem Könizberge mit der Gas- und

Wasseranstalt in Bern aufgestellt wurde, seit Verlegung dieser

Anstalt in das äußere Aarziehle aber außer Thätigkeit ist, hat

zwar in den 7 Jahren gut gearbeitet, doch verursachte seine

Instandhaltung große Schwierigkeiten 1) rücksichtlich der

Unterhaltung der ungefähr 1 Stunde langen Doppelleitung, 2)

wegen des Contactwerkes. Von den 100 Stangen der Leitung faulten

viele schon im zweiten Jahre und verursachten beim Stürzen

Störungen im Gange des Apparates. Für einen Wasserstandzeiger

ist die Verwendung des besten Materials zum Bau der Linie zu

empfehlen, weil falsche Angaben entstehen, wenn sich während

einer Reparatur der Wasserstand ändert. Bei der gewählten

Contacteinrichtung konnte bei sich nicht änderndem Wasserstande

die Batterie (20 Meidinger'sche Elemente) Stunden, ja Tage lang

geschlossen bleiben und nutzte sich rasch ab. Von einer

Batterie, welche im Berner Bundesrathhause 70 elektrische Uhren

in Bewegung setzt und in jeder Minute etwa 10 Secunden

geschlossen bleibt, muß alle 8 Tage etwa ein Drittel der

Elemente durch neue ersetzt werden, während eine ganz gleiche

Batterie, zu elektrischen Klingeln in einem Gasthofe verwendet,

erst nach 1 bis 2 Jahren erneuert zu werden braucht.

Für die neue Anlage in Bern und für Lausanne, welches das Wasser

aus dem fast 4 Stunden entfernten Lac de Bret erhält, entwarf

Dr. G. Hasler daher eine Contacteinrichtung, welche den Strom bei

jedem Steigen oder Fallen um eine bestimmte Höhe nur ungefähr 1

Secunde lang schließt. Dieselbe ist in Figur 33

abgebildet. Auf der Achse A hinter

der Rückwand des Apparates ist die Kettenrolle R befestigt, an welcher der

kupferne Schwimmer F aufgehängt ist.

Die Rolle R hat einen Umfang von

30cm, so daß ein Sinken

des Schwimmers um 30cm

einen Umgang der Achse A bewirkt.

Beim Steigen des Schwimmers wird die entgegengesetzte Drehung

der Achse durch ein Gegengewicht G

bewirkt, welches mittels einer Schnur an einer zweiten kleinern,

auf der nämlichen Achse sitzenden Rolle aufgehängt ist. Vorn ist

auf der Achse eine Metallscheibe S

mit 10 schneidenförmigen Stiften aufgesetzt, welche bei der

Drehung der Achse ähnlich wirken wie die Schlagzapfen an einem

Uhrwerk. Während jedoch bei einer Uhr das Rad mit den

Schlagzapfen sich continuirlich in einer Richtung fortbewegt, um

den Arm mit dem Schlaghammer zu heben, sind hier zwei solche,

ganz gleiche Hebelarme H und H₁ angebracht, welche bei der

Drehung der Scheibe S nach rechts

oder links gehoben werden.

Auf einer Achse a dreht sich der

zweiarmige Hebel H₁, dessen

linker Arm bei der Drehung der Scheibe durch die Schlagzapfen

niedergedrückt oder gehoben werden kann; der rechte Hebelarm

greift mit einem Fortsatz unter einen zweiten einarmigen Hebel

h₁ und wird durch die

Spiralfeder f beständig gegen diesen

letztern angezogen. Der Hebel h₁, der sich auf der gleichen Achse a bewegt, liegt in der Ruhelage auf der

Stellschraube L₁ auf. Am Ende

des Hebels h₁ ist mittels

einer Schnur oder Kette der hohle Messingcylinder M₁ aufgehängt. Q₁ stellt ein eisernes, mit

Quecksilber gefülltes Gefäß dar, welches zwei communicirende

Röhren hat, eine weitere, in der sich der Cylinder M₁, ohne luftdicht zu schließen,

auf und ab bewegt, und eine engere Glasröhre, in der sich der

isolirte Contactstift C₁ über

dem Quecksilberniveau befindet. Wenn nun der Wasserstand abnimmt

und der Schwimmer F um 3cm sinkt, so dreht sich die

Scheibe S mit den 10 Schlagzapfen

nach rechts, der linke Hebelarm H₁ wird durch einen der Stifte (2) niedergedrückt,

gleichzeitig wird dadurch der Arm h₁ in die Höhe gehoben, ebenso auch der hohle

Metallcylinder M₁, und zwar

so lange, bis der Stift (2) den Hebel H₁ verläßt, worauf das Hebelsystem in die Ruhelage

zurückfällt. Beim Fallen des Cylinders M₁ wird die Luft in der weiten Röhre comprimirt; in

Folge davon steigt das Quecksilber in der Glasröhre, berührt den

vorher von demselben getrennten Contactstift C₁ und stellt den Schluß der

Batterie für einen Moment her, worauf das Quecksilber wieder in

seine frühere Lage zurücktritt. Beim Sinken des Schwimmers um

weitere 3cm entsteht

ein zweiter Contact bei C₁.

Bei einer Drehung der Scheibe S in

entgegengesetzter Richtung, also beim Steigen des Schwimmers

wird der linke Arm des Hebels H₁ jedesmal gehoben, bis er in die Ruhelage

zurückfällt; der Hebel h₁ bleibt

dabei in Ruhe. Gleichzeitig werden beim Steigen des Schwimmers

um je 3cm durch die

Stifte die Hebel H und h sowie der Metallcylinder M gehoben, und der Contact bei C findet auf gleiche Weise statt wie bei

C₁.

Bei allmäligem Steigen oder Fallen des Wassers im Reservoir

innerhalb der Grenzen von 3cm werden die Cylinder so langsam bewegt, daß kein

Comprimiren der Luft in den Quecksilbergefäßen und daher auch

kein Contact bei C oder C₁ stattfinden kann.

Damit das Contactwerk ganz richtig functionirt, muß beim Abfallen

des rechtsseitigen Hebels auch der linksseitige genau zur

gleichen Zeit in die Ruhestellung zurückgeführt werden. Dies

wird dadurch erreicht, daß der jeweilig leerlaufende gehobene

Hebelarm eine größere Bewegung macht als der entgegengesetzte,

welcher gleichzeitig durch einen Schlagzapfen niedergedrückt

wird. Die sich kreuzenden Arme i und

i₁ sind auf den Hebeln h und h₁ festgeschraubt. Das Ende des Armes i ist mit dem Hebel H₁ durch eine Schnur verbunden,

das Ende des Armes i₁ mit dem

Hebel H. Wenn nun ein Stift (2) den

Hebelarm H₁ niederdrückt,

wird der Hebel H durch einen andern

Stift (9) gleichzeitig gehoben. Bevor nun der erste Stift (2)

abfällt, fängt der Hebelarm i₁ an zu wirken und hebt den Hebelarm H in eine solche Höhe über den Stift (9)

hinaus, daß er beim Abfallen von (2) auch beim Stift (9) vorbei

in die Ruhelage zurückkehren kann.

Das den jeweiligen Wasserstand angebende Zeigerwerk ist ganz so,

wie es Siemens und Halske bei ihrem elektrischen

Wasserstandszeiger eingerichtet haben. Auf der Achse aa₁ des Zeigers Z (Fig. 34)

sitzen lose zwei Steigräder X und

X₁, deren jedes mit einem

Zahnrade K, K₁ verbunden ist;

K und K₁ greifen in ein Rad R

ein, welches auf einen durch aa₁ hindurchgehenden Stift T aufgesteckt ist. Während nun der eine Elektromagnet,

durch dessen Leitung eben ein Strom gesendet wird, durch die an

seinem Ankerhebel sitzende Hemmung sein Steigrad um einen Zahn

dreht, hält die Hemmung des andern Elektromagnetes dessen

Steigrad fest, R wälzt sich auf

letzterm und dreht aa₁

und Z nach links oder nach rechts

herum einen Schritt fort. (Nach Carl's Repertorium,

1877 Bd. 13 S. 425.)

E–e.

Tafeln