| Titel: | Mittheilungen über neue Handfeuerwaffen; von F. Hentsch. Hauptmann a. D. in Berlin. |

| Autor: | F. Hentsch |

| Fundstelle: | Band 226, Jahrgang 1877, S. 357 |

| Download: | XML |

Mittheilungen über neue

Handfeuerwaffen; von F. Hentsch. Hauptmann a. D. in

Berlin.

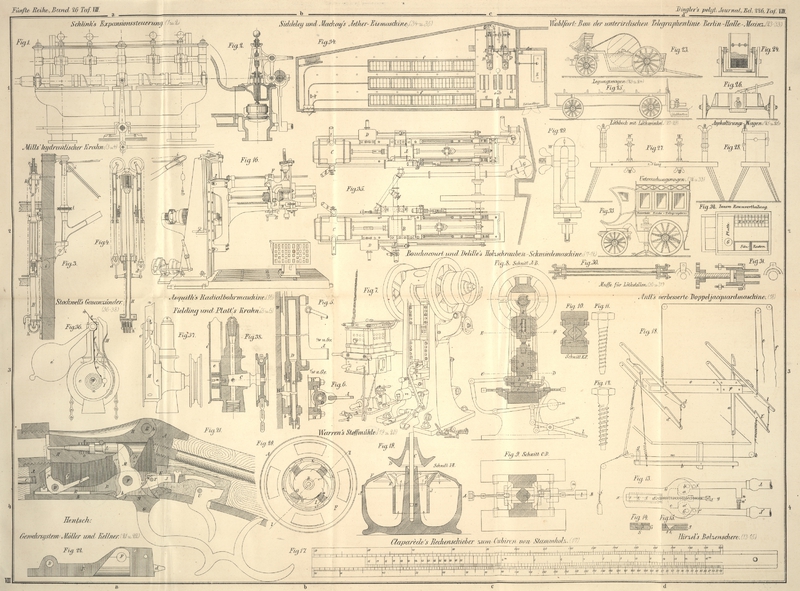

Mit Abbildungen auf Taf. VIII [a/4].

(Fortsetzung von S. 147 dieses

Bandes.)

Hentsch, über neue Handfeuerwaffen.

Gewehrsystem Möller

und Kellner.

Das von den Gewehrfabrikanten Möller

und Kellner in Zella construirte und

unter dem 22. September 1876 patentirte Hinterladegewehr gehört

zur Classe der Blockverschlußgewehre und bildet eine

Vervollkommnung des in England und mehreren andern Staaten zur

Einführung gelangten Martini-Systemes, welchem seinerseits

wieder das Peabody-System zu Grunde liegt.

Figur 21 zeigt den Längenschnitt bei geschlossenem und

abgefeuertem Gewehre, Figur 22

die Ansicht des Schloßbleches von der linken Seite.

Wie bei allen Waffen dieser Gattung ist auf das hintere Ende des

Laufes eine viereckige, oben und unten offene kastenartige Hülse

A geschraubt, welche einen Theil der

Schloß- und Verschlußtheile direct, die übrigen durch das als

Mittelglied dienende Schloßblech B

in sich aufnimmt und den aus zwei getrennten Theilen, den

Vorder- und Hinterschaft, bestehenden Schaft zu einem Ganzen

vereinigt. Das Schraubengewinde für den Lauf ist an der linken

Seite bis zur Höhe der Seelenachse behufs Aufnahme des

Ejectorarmes beseitigt, und setzt sich diese Auslassung durch

den Lauf hindurch bis in das Patronenlager fort. In den

Seitenwänden der Hülse befinden sich die Bohrungen zur Aufnahme

der Ejectorschraube D und des

Verschlußstückbolzens E und an der

untern Kante je eine Auslassung zur Aufnahme zweier Ansätze des

Schloßbleches, von denen die in der linken Seitenwand

befindliche nicht so hoch reicht wie die rechtsseitige. Ueber

ersterer ist die Hülsenwand innen geschwächt, und schiebt sich

dieselbe mit dieser Abschwächung über den obern Theil des linken

Schloßblechansatzes und hinter den Kopf des in dem Schloßbleche

befestigten und dadurch in seinem Lager festgehaltenen

Pivotbolzens F des Hebels G. Im obern Theile der innern Fläche der

hintern Hülsenwand ist eine horizontale Aussenkung in Form eines

Kreisabschnittes angebracht, in welche sich der entsprechend

geformte hintere Theil des Verschlußstückes H legt. Der untere Theil dieser

Hülsenwand ist mit einer durch ihre ganze Stärke

hindurchgehenden, aber nicht ganz bis unten reichenden

Auslassung versehen, welche im untern Theile zur Aufnahme eines

hakenförmigen, das Schloßblech festhaltenden Ansatzes, im obern

Theile zum Durchlassen der Stange J

mit ihrer Feder K bestimmt ist.

Das Verschlußstück H ist, wie die

entsprechenden Theile aller dieser Waffengattung angehörenden

Gewehre, ein viereckiges massives Eisenstück, auf der obern

Fläche mit einer muldenförmigen Aussenkung und der Länge nach

mit einer zur Aufnahme des Schlagbolzens L dienenden Bohrung versehen. An dem hintern Ende befindet

sich in der Mitte der untern Seite eine bis in die

Schlagbolzenbohrung reichende senkrechte Auslassung, um dem

Schlagstücke M den erforderlichen

Raum zur Bewegung zu gestatten. In den zu beiden Seiten stehen

gebliebenen Wänden sind senkrechte Auslassungen angebracht, in

welche die Ansätze a des Hebels G bei dem Oeffnen des Gewehres treten.

Mit dem obern Theile der hintern Fläche, dem Ansatze b, legt sich das Verschlußstück gegen

die hintere Hülsenwand, findet hier also einen Stützpunkt, und

wird dadurch der Druck der Gase auf die Hülse übertragen, der

Pivotbolzen E des Verschlußstückes

also nicht in Anspruch genommen und ein Zerbrechen desselben

verhindert. Quer durch die linke Seite des Verschlußstückes

hindurch, etwa in seiner Mitte, geht eine horizontale Schraube

N, welche den Schlagbolzen L in seinem Lager festhält. Das

Verschlußstück H wird durch den

cylindrischen Bolzen E in der Hülse

und dieser wieder durch eine mit ihrem Kopfe sich in eine an ihm

befindliche Auslassung legende und in der rechten Hülsenwand

befestigte Schraube gehalten. Die letztere besitzt in ihrem

Kopfe eine Auslassung in Form eines Kreisabschnittes,

welcher dem Querschnitte des Pivotbolzens entspricht. Es braucht

also behufs Entfernens des letztern die Schraube nur so weit

gedreht werden, daß der Ausschnitt über dem Bolzen liegt und

dieser dadurch frei wird. Ein gänzliches Ausschrauben der

Schraube ist somit nicht erforderlich.

Der Schlagbolzen L entspricht im

Allgemeinen denjenigen anderer Systeme dieser Art. Derselbe

wird, sobald der Druck des Schlagstückes M gegen seine hintere Fläche aufhört, durch eine

Spiralfeder o zurückgedrückt, und

durch die oben erwähnte Schraube N

derart in seinem Lager erhalten, daß ihm eine Vor- und

Rückwärtsbewegung ermöglicht ist.

Die übrigen Schloßtheile sind an dem Schloßbleche B befestigt, welches zu diesem Zwecke an

beiden Längenseiten aufrecht stehende, zwischen die Seitenwände

der Hülse tretende Backen besitzt. Dasselbe verschließt die

Hülse unten, läßt durch eine Oeffnung den Hebel G nach außen hindurchtreten und wird in

der Art befestigt, daß ein an seinem hintern Ende befindlicher

Ansatz d sich in die Auslassung der

hintern Hülsenwand legt und durch das vordere Ende ihrer

Seitenbacken die Ejectorschraube D

hindurchgeht, welche ihre Befestigung in den Hülsenwänden

findet. Die Seitenwände haben in dem hintern Theile an der

Außenseite je eine Verstärkung, welche in die oben erwähnten

Auslassungen der Hülsenwände passen und dadurch die Lage des

Schloßbleches sichern. An dem vordern Ende des Schloßbleches

wird der Ejector P durch die schon

erwähnte Schraube D befestigt.

Derselbe ist ähnlich wie bei allen Blockverschlußgewehren

geformt und bildet einen zweiarmigen Winkelhebel, unterscheidet

sich aber insofern von den andern, als er nur mit einem Arme die

Patrone an der linken Seite in Höhe der Seelenachse erfaßt. Im

hintern Theile ist durch den Bolzen F der zugleich als Abzugsbügel dienende Hebel G befestigt. Derselbe besitzt an dem

obern Ende zwei aufwärts gerichtete Arme a, welche zur Bewegung behufs Oeffnens und Schließens und

zum Festhalten des Verschlußstückes bei geschlossenem Gewehre

dienen. Zwischen ihnen ist auf dem Bolzen F das Schlagstück M befestigt.

Die vordere Fläche f des Hebels G zwingt das Schlagstück M bei dem Niederlegen des Hebels G die Drehung desselben mitzumachen.

Dadurch, daß die hintere Fläche g

einen Winkel mit f bildet und nach

rückwärts abfällt, ist der erforderliche Raum geschaffen, daß

das Schlagstück M bei dem Heben des

Hebels G in seiner Lage verharren

kann. Der Hebel G wird dadurch in

seiner Lage bei geschlossenem Gewehre erhalten, daß sein

hinteres, nach oben gerichtetes Ende federnd in ein Loch greift,

welches in einer an der untern Seite des Hinterschaftes

angebrachten Eisenschiene sich befindet. Das Schlagstück M besitzt an seinem untern Ende einen

nach vorn gerichteten Ansatz h, auf

welchen die Schlagfeder R von oben

drückt, an seiner hintern Seite einen als Spannrast dienenden

Ansatz i, auf den sich der

Stangenschnabel J bei gespanntem

Gewehre legt. Vor der Auslassung für den Hebel G ist auf dem Schloßbleche mittels einer

Schraube S die Schlagfeder R befestigt; da die Schraube S wegen ihres kurzen Gewindes und ihrer

Schwäche zum Festhalten nicht ausreichen würde, so legt sich auf

das vordere Ende der Schlagfeder R

noch die Schraube D des Ejectors P und hält sie dadurch um so sicherer

fest. Um dies zu ermöglichen und den erforderlichen Raum für die

Schlagfeder R zu schaffen, ist der

untere Theil der rechten Seite des Ejectors weggefeilt. Die

Feder hat aus diesem Grunde auch nicht die Breite des Raumes

zwischen den Schloßblechbacken, sondern nur die Hälfte desselben

erhalten und nimmt an dem vordern Ende den Platz an der rechten

Schloßblechbacke ein. Hinten ist sie nach links geschweift, so

daß sie hier in der Mitte liegt, und entspricht ihre Breite in

diesem Theile der Stärke des Schlagstückes M. Hinter dem Hebel G ist durch einen horizontalen Stift T zwischen den Schloßblechbacken die

Stange J befestigt, welche in der

Rast i des Schlagstückes M durch eine auf ihrer obern Fläche

befestigte Feder, die Stangenfeder K, gehalten wird. Dieselbe legt sich mit ihrem vordern

Ende auf zwei Ansätze m an der

Innenseite der Schloßblechbacken, und indem sie auf diese von

oben drückt, preßt sich die Stange J

auf die Rast i des Schlagstückes M. Der Abzug U entspricht denjenigen des gewöhnlichen

Percussionsschlosses.

Was nun das Zusammenwirken der Schloß- und Verschlußtheile

betrifft, so haben dieselben bei abgeschossenem und

geschlossenem Gewehre folgende Stellung zu einander: Der Hebel

G ist hoch gehoben, seine oberen

Ansätze a stützen das Verschlußstück

H an der untern Seite und erhalten

es damit in gehobener Stellung, so daß es den Lauf nach hinten

verschließt. Der Schlagbolzen L ist

durch das gegen seine hintere Fläche drückende Schlagstück M vorgedrückt und in den Patronenboden

getreten, die Spiralfeder o

zusammengedrückt. Der Ejector P

befindet sich vor dem Patronenbodenwulste, die Schlagfeder R außer Spannung.

Behufs Oeffnens des Gewehres wird der Hebel G niedergedrückt. Hierbei legen sich

seine obern Ansätze a gegen die

hintern Ansätze n des

Verschlußstückes H, drücken sie

zurück und zwingen das letztere zu einer Drehung um seinen

Bolzen E. Das vordere Ende des

Verschlußstückes H geht in Folge

dessen nieder, trifft den horizontalen Arm des Ejectors P, setzt diesen in Thätigkeit, und wird

die Patronenhülse aus der nunmehr frei gewordenen hintern

Lauföffnung ausgeworfen. Wie oben bereits angegeben, muß das

Schlagstück M sich mit dem Hebel G um den Bolzen F drehen und zwar so weit, bis der Stangenschnabel J in die Spannrast i tritt und dadurch das Schlagstück M in seiner Lage festhält. Hierbei hat

sich natürlich der vordere Ansatz h

des letztern gehoben und dadurch die Schlagfeder R angespannt. Da außerdem durch

Entfernen des Schlagstückes M vom

Schlagbolzen L der Druck auf

letzteren aufhört, so kann sich die Spiralfeder o ausdehnen und den Schlagbolzen L zurückdrücken. Nach dem Einführen der

Patrone wird der Hebel G gehoben,

seine obern Ansätze a heben hierbei

auch das Verschlußstück H wieder

hoch und halten es in seiner Lage fest. Das Schlagstück M hat diese Bewegung nicht mitgemacht,

sondern ist in seiner Spannstellung geblieben. Der Ejector P ist in die Auslassung des Laufes

getreten und das Gewehr somit zum Abfeuern bereit. Soll

letzteres geschehen, so wird durch den Abzug U die Kraft der Stangenfeder K überwunden, der Stangenschnabel J aus der Rast i des Schlagstückes M

entfernt, letzteres durch die Schlagfeder R gegen den Schlagbolzen L,

dieser seinerseits nach Ueberwindung des Widerstandes der

Spiralfeder o vor und gegen den

Patronenboden geschnellt und dadurch die Entzündung der Ladung

herbeigeführt. Eine Ruhestellung ist nicht vorhanden.

Die Waffe erfordert somit zum Laden zwei Griffe, nämlich: 1)

Niederlegen des Hebels G und 2)

Heben desselben.

Was nun das Auseinandernehmen und Zusammensetzen des

Schloßmechanismus betrifft, so geschieht dies in folgender

Weise. Nachdem die Halteschraube des Verschlußstück-Bolzens E zur Hälfte eingedreht ist, wird E herausgenommen und das Verschlußstück

H entfernt. Bevor die

Ejectorschraube D gelöst wird, muß

die Schlagfeder R außer Spannung

sein. Ist dies geschehen, so wird die Feder R mittels des Hebels G wieder gespannt und das Schloßblech

B mit Hebel und den an ihn

befestigten Schloßtheilen ausgehakt. Durch Heben der Stange J wird sodann die Schlagfeder R wieder außer Spannung versetzt, der

Pivotbolzen F des Hebels G von links nach rechts herausgezogen,

worauf alle Theile abgenommen werden können. Das Zusammensetzen

geschieht in umgekehrter Reihenfolge und muß hierbei darauf

geachtet werden, daß der Bolzen F

des Hebels fest eingedrückt und die Schlagfeder R außer Spannung gesetzt ist, bevor die

Ejectorschraube D eingeschraubt

wird.

Tafeln