| Titel: | Der Bau der unterirdischen Telegraphenlinie Berlin-Halle-Mainz. |

| Fundstelle: | Band 226, Jahrgang 1877, S. 363 |

| Download: | XML |

Der Bau der unterirdischen

Telegraphenlinie Berlin-Halle-Mainz.

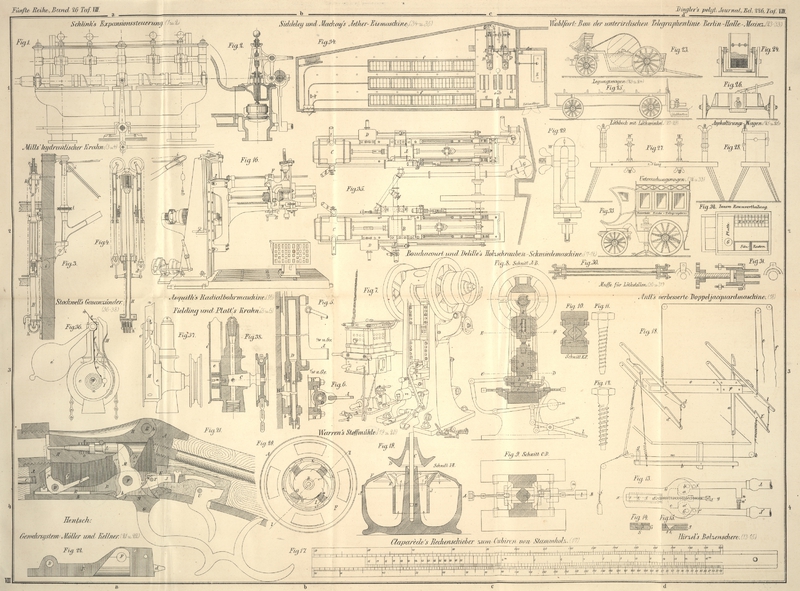

Mit Abbildungen auf Taf. VIII [d/1].

Wohlfahrt, über den Bau einer unterirdischen

Telegraphenlinie.

Am 23. Juli d. J. wurde die über 80 Meilen (gegen 600km) lange, die

Hauptstationen Halle, Leipzig, Cassel, Frankfurt a. M.

berührende, unterirdische telegraphische Linie zwischen Berlin

und Mainz durch Versenkung eines Flußkabels in den Rhein

zwischen Castel und Mainz vollendet und erwies sich bei den

gleich darauf angestellten Versuchen zwischen Mainz und Berlin

als vollkommen. Eine zweite unterirdische Linie von solcher

Länge gibt es in der Welt nicht (vgl. 1876 221 483). An

diesen kostspieligen Versuch heranzutreten, dazu drängte vor

allem (vgl. 1876 220 93) der Wunsch, die

Hauptlinien des telegraphischen Verkehres gegen die so

zahlreichen Störungen und Beschädigungen sicher zu stellen,

denen oberirdische Linien ausgesetzt sind, und deren Beseitigung

oft viel Zeit und Geld kostet. Als Beleg dafür sei nur erwähnt,

daß allein durch den Sturm in der Nacht vom 12. zum 13. März

1876 auf den oberirdischen Reichs-Telegraphenlinien 1073 Stangen

zerbrochen, 9372 Stangen aus der normalen Stellung gedrückt

bezieh. umgeworfen, 1696 Streben und Ankerpfähle herausgehoben,

die Leitungsdrähte an 1631 Stellen zerrissen und an 729 Stellen

verschlungen wurden.Nach amtlichen Nachweisen sind im J. 1876 innerhalb des

Deutschen Reichs-Telegraphengebietes 6198 Betriebsstörungen

eingetreten, und davon kommen 87 Proc. auf oberirdische

Leitungen der Strecke, 7 Proc. auf oberirdische Stadtleitungen,

1,5 Proc. auf Kabel, 4,5 Proc. auf Zimmer- (und Erd-)

Leitungen. Es waren in Folge dessen zwei Fünftel

aller Reichs-Telegraphenleitungen, nämlich 52390km, zum Theil auf mehrere

Tage außer Betrieb gesetzt. Die nur provisorischen Reparaturen

dieser Beschädigungen einer einzigen Nacht kosteten 44000 M. und

die indirecten Verluste für Handel und Gewerbe waren

unberechenbar. Von welcher Tragweite, von welchem Nachtheile für

den Staat müßte ein solches Naturereigniß zu Zeiten wichtiger

politischer Verhältnisse oder gar beim Ausbruch eines Krieges

sein!

Ueberdies ermuthigten sowohl die Theorie, wie die in kleineren

Verhältnissen, namentlich bei den in verschiedenen Städten

Deutschlands gelegten Kabeln, gemachten Erfahrungen zu einem

größern Unternehmen. Bevor jedoch die oberste Leitung der

Reichstelegraphie zur Ausführung des im J. 1875 gefaßten

Entschlusses, eine längere unterirdische Linie zu legen,

schritt, entsendete sie den Geh. Rath Hucke aus Berlin in Begleitung von F. C. Guilleaume in Cöln, dessen Fabrik seit

vielen Jahren die Herstellung und Legung sämmtlicher

Telegraphenkabel für das Deutsche Reich und für viele andere

außerdeutsche Staaten ausgeführt hatte, nach England, um dort

Erhebungen über die Beschaffenheit und den Betrieb einer

kleinern, zwischen Liverpool und Manchester bestehenden

unterirdischen Linie zu machen und mit hervorragenden englischen

Elektrikern, welche reiche Erfahrungen über die den Erdkabeln in

vieler Beziehung ähnlichen unterseeischen Kabeln besitzen, zu

berathschlagen. Der günstig lautende Bericht führte 1876 zur

Legung der ersten unterirdischen Linie, als welche aus

verschiedenen Gründen Halle-Berlin gewählt wurde. Die Legung

fiel so befriedigend aus, daß im laufenden Jahre nicht nur diese

Linie (von Felten und Guilleaume) einerseits nach Leipzig,

anderseits nach Mainz fortgesetzt, sondern (von Siemens und Halske) auch eine Linie von Berlin über Hamburg nach Kiel

gelegt wurde. Ueber letztere ist noch Nichts veröffentlicht. Die

Legung der Linie Berlin-Halle dagegen ist von Postrath Wohlfahrt in Leipzig in dem Archiv für

Post und Telegraphie, Februar 1877 S. 97 ff., eingehend

beschrieben worden, und wir folgen dieser Beschreibung im

Nachstehenden mit dem Bemerken, daß diese Legung auf der Linie

Leipzig-Halle-Mainz in derselben Weise erfolgt ist, wie auf der

Strecke Halle-Berlin, und daß die Leitungslitzen in dem

Leipzig-Halle-Mainz-Kabel aus 7 Kupferdrähten von 0mm,63 Dicke (anstatt 0mm,60 im

Halle-Berlin-Kabel) gebildet sind.

Man hatte sich dafür entschieden das zu erbauende unterirdische

Telegraphennetz im Allgemeinen nicht entlang den Eisenbahnen,

sondern im Zuge der großen Landstraßen herzustellen. Für die

Anlage der unterirdischen Linie von Berlin nach Halle sollte die

von Berlin über Cassel nach Frankfurt a. M. führende alte

Kunststraße benutzt werden. Da die Bereisung derselben auf dem

Wege

Berlin-Potsdam-Beelitz-Treuenbrietzen-Wittenberg-Gräfenhainchen-Bitterfeld

bis Halle die Verwendbarkeit derselben für den beabsichtigten

Zweck vollkommen bestätigte, so schritt die oberste

Telegraphenverwaltung auf Grundlage der gemachten Beobachtungen

zum Abschluß des General-Uebernahmevertrages, auf Grund dessen

nunmehr mit der Anfertigung des Kabels ungesäumt begonnen wurde.

Durch diesen mit den Fabrikanten Felten und Guilleaume zu Cöln

abgeschlossenen Vertrag wurde im Wesentlichen folgendes

festgesetzt: Die in Einzellängen von 800m zu liefernden Kabel

sollten 7 isolirte Leitungsdrähte enthalten, deren jeder eine

Litze von 7 Kupferdrähten von 0mm,6 Durchmesser sein

sollte. Die Leitungslitzen sollten mit einer doppelten

Guttaperchahülle und zwei Lagen Chatterton compound derart umpreßt sein, daß die erste

Lage des letztern auf die Kupferlitze selbst, die zweite

zwischen die beiden Guttaperchaschichten kam. Als Stärke der

isolirten Drähte war 5mm, als Stärke der Umspinnung mit getheertem Hanfe 17mm bestimmt. Die Armatur

der Kabel sollten 16 verzinkte Eisendrähte von 4mm Durchmesser bilden, auf

je 23 bis 26cm

Kabellänge einen Umgang um das Kabel machen und vollständig

dicht an einander schließen. Die Leitungswiderstände in den zu

liefernden Kabeln sollten bei einer Temperatur von + 15°

betragen: für die Kupferlitze höchstens 10,5 Siemens-Einheiten,

für die Guttapercha-Isolirung mindestens 500 Millionen S. E. auf

1km.

Das Kabel war vertragsmäßig unmittelbar nach dem Verlegen (also

vor der Wiederausfüllung des Grabens) mit einem Asphaltüberzuge,

aus eingedicktem creosotfreiem Steinkohlentheer bestehend, zu

umgeben. Die Dauer der Arbeitsausführung der Kabelverlegung war

auf 3 1/2 Monate, der Beginn der Verlegung für den Monat März

1876 festgesetzt. Außerdem hatten die Unternehmer auf die Dauer

eines vollen Jahres, vom Tage nach Vollendung der ganzen Anlage

an gerechnet, Garantie für die elektrische Eigenschaft des

Kabels und für die verlegte Linie in ihrem ganzen Umfange zu

übernehmen.

Die Vereinbarungen mit den Chaussee-Verwaltungsorganen, sowie mit

den bei der Anlage betheiligten sonstigen fiscalischen,

städtischen und Militär-Behörden wurden bald zum Abschluß

gebracht, so daß dem Beginn der Kabellegungsarbeiten bei

Eintritt milder Witterung nichts entgegenstand, nachdem der

Unternehmer die Anfertigung der Kabel und die sonstigen

Vorbereitungen genügend gefördert hatte. Demgemäß geschah der

erste Spatenstich an der Linie am 13. März in Halle a. S.,

woselbst an diesem Tage mit der Einführung des Kabels in das

Telegraphenamtsgebäude begonnen wurde. Gleichzeitig wurden die

Arbeiten im Dorfe Hohenthurm, 10km von Halle entfernt, in

Angriff genommen, weil die Chaussee, welche im großen Ganzen

zwischen Halle und Berlin vorzugsweise in leichtem, mit dem

Spaten zu bearbeitendem Boden (meistens Sandboden) läuft, im

vorgenannten Dorfe auf eine Länge von rund 400m über eine aus festem

Porphyr bestehende Bodenerhöhung geführt ist, deren Umgehung

nicht thunlich war. Da die zeitraubende Felssprengung behufs

Herstellung des Kabelgrabens so frühzeitig begonnen wurde, trat

eine Unterbrechung der Kabellegungsarbeiten nach Fertigstellung

der Kabelstrecke von Halle bis Hohenthurm nicht ein. Das

allmälige Fortschreiten des in Angriff genommenen Werkes

veranschaulichen folgende Angaben.

Die am 13. März in Halle begonnenen Arbeiten erreichten am 27.

März Hohenthurm (Entfernung 10km von Halle), am 4. April

Bitterfeld (31km), am

13. April Gräfenhainchen (48km), am 27. April Wittenberg (70km) und am 1. Juni Potsdam

(140km). Am 19. Juni

wurde der Landwehrcanal in Berlin überschritten, und am 28. Juni

schloß sich das Pflaster der Französischen Straße vor dem

Haupt-Telegraphenamtsgebäude in Berlin (etwa 170km) über der letzten

Löthstelle der unterirdischen Linie.

In Hinblick auf spätere Kabellegungen für gleiche Strecken war

bald nach Beginn der Kabellegung bestimmt worden, zwischen

Potsdam und Berlin (auf 30km Entfernung) noch ein zweites sowie zwischen Schöneberg

und Berlin (auf etwa 6km Entfernung) ein drittes Kabel zu verlegen. Diese Kabel

wurden gleichzeitig mit dem Kabel Halle-Berlin gelegt, ohne daß

eine Verzögerung der Arbeiten für die Hauptlinie veranlaßt

wurde.

Nach dem Vertrag war das Kabel für gewöhnlich mindestens 1m tief unter die

Erdoberfläche zu versenken; es war also ein Graben von dieser

Tiefe auszuschachten und nach Einlegung des Kabels wieder zu

verfüllen. Dazu machte sich die Bildung zweier größerer

Erdarbeiter-Colonnen nothwendig, welche durch eine kleinere, die

Auslegung des Kabels bewirkende Arbeiterabtheilung getrennt

waren. An der Spitze der vordern Colonne steckten einige

Vorarbeiter nach vorheriger Anweisung den Kabelgraben durch

Einschneidung der beiden parallelen Kantenlinien desselben in

die Straße ab. Diesen schlossen sich die Arbeiter der Colonne

unmittelbar an, welche den Graben in vorgeschriebener Tiefe bei

thunlichst geringer Breite auszuheben hatten. Einige Hundert

Meter hinter dieser Colonne vollzog sich die Verlegung des

Kabels, und zwar wurde der Kabelstrang zuvörderst neben dem

Graben ausgelegt und sodann in denselben hinabgesenkt. Im

Anschluß hieran wurde der Graben wieder verfüllt, befestigt und

geebnet, die Chaussee gesäubert und endlich die Verbindung der

einzelnen Kabellängen zu einem ununterbrochenen Ganzen

vollzogen.

Die Chaussee Halle-Berlin ist auf neun Zehnteln ihrer Länge mit

einem breiten Sommerwege neben der Steinbahn ausgestattet; zur

Seite der letztern befindet sich das Materialbankett, neben dem

Sommerwege das Fußgängerbankett. Eine Ausnahme hiervon machen

– abgesehen von den Straßenzügen innerhalb der

Ortschaften – nur die Chausseestrecken von Halle bis

Brehna, diejenige nördlich von Bitterfeld im Fluthgebiete des

Muldeflusses und eine kurze Strecke im Ueberschwemmungsgebiete

der Elbe bei Wittenberg. Die Einlegung des Kabels in den

Sommerweg der Straße empfahl sich von vornherein als zweckmäßig;

denn einerseits war die Herstellung des Grabens in einem nicht

befestigten Boden am wenigsten zeitraubend und kostspielig, anderseits wurden Beschädigungen der kunstgerecht

hergestellten Steinbahn vermieden, welche für längere Zeit

kostspielige Herstellungsarbeiten wiederholt bedingt haben

würden. Für gewöhnlich wurde das Kabel 0m,75 von den Bordsteinen

der Steinbahn entfernt verlegt. Auf den nicht mit Sommerweg

versehenen Straßenstrecken mit meist geringerer Planumbreite

liegt das Kabel, und zwar auf freier Strecke im

Fußgängerbankett, innerhalb der Ortschaften mit durchgängig

gepflasteter Straße im Straßendamm, etwa 0m,75 vom Rinnsteine

entfernt. An der Kreuzung von Bauwerken, welche die Einlegung

des Kabels in eine Erdschicht von der vorgeschriebenen Tiefe

nicht gestatten, gab man dem Kabel eine den Verhältnissen nach

möglichst gesicherte Lage entweder durch vollständige Umgehung

der Hindernisse, oder durch Vertiefung des Kabellagers bis unter

die Sohle der Bauwerke, oder endlich durch Anordnung besonderer

Schutzvorrichtungen für das nicht tief genug eingelegte

Kabel.

Vollständig umgangen werden mußten in erster Reihe die Brücke

über die Elbe bei Wittenberg, die beiden Havelbrücken bei

Potsdam und einige Fluthbrücken im Ueberschwemmungsgebiete der

Elbe und Mulde. Auch ist der Landwehrcanal in Berlin im Zuge der

Kabellinie mit einer Brücke für den Landverkehr nicht

überspannt. Die vorgenannten Brücken bestehen, mit Ausnahme

derjenigen über die Havel, aus hölzernem Oberbau auf massiven

Pfeilern, welcher mit Rücksicht auf seine öftere Reparaturen

bedingende, verhältnißmäßig geringe Dauer und wegen der

Erschütterungen, unter denen hölzerne Brücken zu leiden haben,

zur Bergung des Kabels wenig geeignet ist. Die Havelbrücken bei

Potsdam sind zwar massiv bezieh. mit eisernem Oberbau erbaut,

aber mit beweglich überdeckten Durchfahrtsöffnungen für die

Schifffahrt versehen, auf deren Sohle das Kabel – nicht

zum Vortheile der Sicherheit der Anlage – hätte

heruntergeführt werden müssen. Eine im Zuge der unterirdischen

Linie befindliche erhebliche Anzahl kleinerer Brücken und

Durchlässe von geringer Tiefe unter der Planumoberfläche konnte,

da die Chausseegräben zur Zeit der Arbeitsausführung wenig

Wasser enthielten, mit dem geringen Nachtheil eines

unbedeutenden Zuwachses an Länge der Kabellinie seitlich bequem

umgangen werden. Die Elbebrücke und die beiden Brücken über die

Havel wurden mit Rücksicht auf die Gefahr der Beschädigung durch

Schiffsanker etc. mittels Flußkabel (mit einer zweiten Armatur

aus 8mm,6 starken

verzinkten Eisendrähten geschützter Landkabel der

vorbeschriebenen Construction) und zwar im Unterwasser der

Brücken umgangen. Soweit sie von der Schifffahrt berührt werden

können, erhielten diese Kabel noch eine Umkleidung von starken

gußeisernen, verzinkten, 50cm langen Muffen, welche zu einem biegsamen, das Kabel

umschließenden Rohr mit einander verbunden wurden. Bei dem

Landwehrcanal in Berlin wurden die drei gleichzeitig zu

verlegenden Kabel gewöhnlicher Art lose neben einander gelegt,

mit einer gemeinschaftlichen Umkleidung von Muffen für Flußkabel

der vorgedachten Art versehen und in eine reichlich 1m tief in die Canalsohle

gebaggerte Rinne eingesenkt.

Unter das Grundmauerwerk von Brückenbauwerken wurde das Kabel in

der Regel nur bei kleineren Durchlässen mit thunlichst

wasserfreier Sohle gelegt; nur zwei größere, über Wasser

führende Brücken – beide über Mühlenfließe –

innerhalb der Städte Gräfenhainchen und Beelitz mußten der

örtlichen Verhältnisse halber, welche eine Umgehung nicht

gestatten, gleichfalls in solcher Weise behandelt werden.

Während in Beelitz die Zulässigkeit der vollständigen Ablassung

des Wassers die Arbeiten unter der Sohle des Bauwerkes bezieh.

des Gerinnes erleichterte, mußte bei der Brücke in

Gräfenhainchen, deren Trockenlegung nicht statthaft war, die

Rinne für das Kabel in fließendem Wasser unter das

Grundmauerwerk der Brückenwangen und in die Sohle des Gerinnes

eingetieft werden. Bei der Kreuzung kleinerer Durchlässe unter

den vorbezeichneten Verhältnissen empfahl sich fast ausnahmlos

die vollständige Durchschneidung des Mauerwerkes derselben,

welches nach Einsenkung des Kabels wieder kunstgerecht

hergestellt wurde. Die Unterhöhlung solcher Bauwerke und das

Durchziehen des Kabels unter dieselben waren nur in vereinzelten

Fällen, insbesondere in den Straßen größerer Städte, geboten und

fanden auf freier Strecke nur dann Anwendung, wenn in die Nähe

des betreffenden Bauwerkes eine Löthstelle

(Kabelverbindungsstelle) zu liegen kam, so daß nur ein kurzes

Stück Kabel durchzuziehen war. Bei der Kreuzung der Bahngleise

wurde von einer Trennung der Schienen grundsätzlich abgesehen

und das Kabel stets unter die Gleise durchgezogen.

In der ersten Zeit der Kabellegung und bei den Arbeiten in den

tief liegenden Gegenden des Straßenzuges ließen sich wegen der

mehr oder weniger bedeutenden Wassermengen, welche die

Chausseegräben und die Durchlässe füllten, ohne verhältnißmäßig

hohen Zeit- und Kostenaufwand weder die erste, noch die zweite

dargelegte Art der Kabellegung anwenden. Es mußte von der

Versenkung des Kabels auf 1m Tiefe überhaupt abgegangen und dafür darauf Bedacht

genommen werden, das in geringere Tiefe unter der Erdoberfläche

verlegte Kabel durch besondere Mittel gegen Beschädigungen,

insbesondere gegen die Einwirkungen der Atmosphäre zu schützen.

Zur Sicherstellung gegen Druck, Stoß etc. wurde das Kabel wirksam

mit eisernen Röhren umkleidet oder ummauert, wenn es über

Mauerwerk zu führen war; gegen die Einwirkungen der Luft wurde

es durch Umhüllung mit einem schlechten Wärmeleiter geschützt.

Als solcher wurde Schlackenwolle für besonders geeignet erkannt

und daher in den vorerwähnten Fällen allgemein verwendet. War

das Kabel über ein Bauwerk mit ungenügend hoher Erdüberschüttung

zu führen, so wurde behufs seiner Sicherung eine Rinne von 15

bis 25cm Tiefe und 8

bis 10cm Breite in das

Mauerwerk (Brückengewölbe) eingespitzt, das Kabel in dieselbe

eingelegt, mit Schlackenwolle umgeben und mit einer etwa 3cm hohen Schicht reiner

steinfreier Erde oder reinen Sandes überdeckt; sodann wurde die

Rinne mit einem Brei von Cementmörtel ausgefüllt und für

gewöhnlich auch noch 5cm hoch gewölbartig übermauert. In einigen wenigen Fällen

mußte das Gewölbe einer Brücke fast um seine ganze Dicke

ausgearbeitet werden, um eine zu flache Lage des Kabels zu

verhüten. Um hier das Kabel gegen Beschädigungen von unten her

zu schützen, wurde es innerhalb einer eisernen Muffenumkleidung

fest in Schlackenwolle eingepackt und außerdem die Muffe in

vorgedachter Weise mit Cement übermauert.

Die beiden ersten Arten der Unterbringung des Kabels an

Kreuzungen mit Brücken etc. haben vor der letztbeschriebenen den

Vorzug, daß das Kabel von Um- bezieh. Neubauten dieser Bauwerke

unbetroffen bleibt; jene sind daher überall, wo die örtlichen

und Wasser-Verhältnisse es gestatten, in erster Linie in

Erwägung gezogen worden.

Das Kabel wurde in der (jetzt nach Mülheim a. Rh. verlegten) den

Unternehmern Felten und Guilleaume gehörigen Fabrik bei Wahn in

Einzellängen von 800m

angefertigt. Die Längen der Flußkabel aber entsprachen immer nur

dem wirklichen Bedarf, und die für die innere Stadt Berlin

bestimmten Kabel wurden in Rücksicht auf die außerordentlichen

Schwierigkeiten, welche die Verlegung längerer Kabel in

winkeligen, nur auf kurze Strecken übersehbaren, mit Gas-,

Wasserleitungs- und Entwässerungsanlagen durchzogenen

städtischen Straßenzügen verursacht, in Längen von 200m zur Baustelle geliefert.

Die fertigen Kabel wurden zunächst in der Fabrik durch einen

Beauftragten des kais. General Telegraphenamtes dem Vertrage

gemäß auf Stromfähigkeit und Isolation geprüft; dazu wurde jedes

Kabel für sich in einen mit Wasser gefüllten Bottich mit

isolirten Enden eingelegt und nach Verlauf von mindestens 3

Tagen der Einwirkung einer Batterie von 10 bezieh. 100 Elementen

nach dem Princip der Stromvertheilung unter Anwendung eines

Thomson'schen Reflexgalvanometers ausgesetzt, wie dies später

näher angegeben werden soll. Nach vertragsmäßigem Befunde wurde

jedes Kabel für sich auf einen gewöhnlichen hölzernen Haspel

aufgewickelt, demnächst mit einer 3 bis 4cm dicken stark durchnäßten

Strohpackung umgeben und endlich zum Schutz gegen Beschädigungen

von außen in eine Hülle von mit weißer Kalkfarbe überzogenem

Eisenblech eingeschlossen. Diese Verpackung hat sich vorzüglich

bewährt, so daß selbst in den heißen Junitagen das Kabel bis zur

Verwendung eine so niedrige Temperatur behielt, daß jede

nachtheilige Veränderung seines Isolationszustandes vollkommen

ausgeschlossen blieb.

Die in offenen Bahnwagen verladenen Kabel wurden auf die der

Baustrecke zunächst gelegenen Güterbahnhöfe versendet. Zum

Abladen daselbst bediente man sich in der Regel der auf den

Bahnlinien Halle-Wittenberg (-Berlin) und Potsdam-Berlin

reichlich vorhandenen Viehrampen. Die weitere Vertheilung auf

die Baustrecke erfolgte mit vom Unternehmer besonders hierzu

erbauten Wagen, welche auch zur Auslegung des Kabels und zur

Einsammlung der leeren Haspel dienten und allen diesen Zwecken

vollständig entsprachen. Ein solcher Kabellegungswagen ist in

den Figuren

23 und 24

abgebildet. Ueber der vordern Achse und unter dem Kutschersitz

befindet sich eine mit einem Getriebe versehene Windevorrichtung

mit Trommelwelle; die hintere Achse ist unter dem Boden des

Wagens gekröpft und gestattet in dieser Form die Senkung dieses

Bodens auf den zulässigen Mindestabstand vom Erdboden. Mittels

dieser Wagen wurden die Kabel an diejenigen Punkte befördert, in

deren Nähe eine Kabelverbindungsstelle zu fertigen war, und auf

der von der Kabellegung nicht betroffenen Straßenseite mit Hilfe

der als schiefe Ebene dienenden Schrotleiter abgeladen und auf

die hohe Kante des Haspels aufgestellt, bis sie behufs ihrer

Verlegung wieder aufgeladen wurden.

Von den für Berlin verwendeten Kabeln von 200m Länge waren jedesmal 3

Stück, welche auch in der Erde neben einander zu liegen kamen,

auf demselben Haspel neben einander aufgewickelt. In den

größeren Städten, insbesondere Berlin, nöthigten die

Verkehrsverhältnisse zur unmittelbaren Verlegung der gelieferten

Kabel ohne vorherige Vertheilung. Eine Stockung in den

Kabellegungsarbeiten, welche auf eine ungenügende Sorgfalt in

der Anlage und Ausführung des Vertheilungsplanes zurückzuführen

gewesen wäre, ist niemals eingetreten.

Behufs der Verlegung war das Kabel zuvörderst auf den

Legungswagen wieder herauszuschaffen. Zu diesem Zwecke wurde der

Wagen in eine solche Lage zu dem aufzuladenden vollen Haspel

gebracht, daß dieser mit Hilfe der Schrotleiter, welche an dem

hintern Ende des Wagens durch Einhaken befestigt wurde, auf

letzteren unmittelbar hinaufgerollt werden konnte. Dabei wurde

unter ungünstigen Bodenverhältnissen von der vorgedachten

Windevorrichtung Gebrauch gemacht. Sobald das Kabel auf dem

Boden des Wagens eben aufstand, wurde eine lose eiserne Achse

durch die Mittelpunkte der beiden Haspelscheiben gesteckt,

hierauf zwischen die Achse und das Holz der Scheiben auf jeder

Seite eine Büchse eingeschoben, welche sich mit dem Haspel

leicht um die eiserne Achse drehte und gleichzeitig dazu diente,

den Kabelhaspel beim Abrollen des Kabels von den Seitenwänden

des Wagens abzuhalten; sodann wurde der Haspel im Wagen nach

vorn weiter gerollt, bis die Achse auf dem schräg ansteigenden

Theile der Wände in ihr Lager eingelaufen war. Nach Festlegung

der Achse mittels eines Ueberwurfes auf jeder Seite wurde

nunmehr die Blechumkleidung nebst der Strohhülle von dem Kabel

abgenommen, das äußere Ende des letztern frei gemacht und um

einige Schläge (Ringe der Aufwickelungsspirale) vom Haspel

abgezogen. Nun wurde der Wagen (Fig. 25

und 26) mit

der zur Asphaltirung des Kabels dienenden Flüssigkeit an dem

hintern Ende des Legungswagens an Stelle der nach dem

Heraufrollen des Kabels wieder beseitigten Schrotleiter

befestigt, endlich das abgewickelte Kabelstück einige Meter von

seinem Ende ausgeschlossen, in das Asphaltbad eingesenkt und in

den röhrenförmigen Ansatz am hintern Ende des Wagens

eingepaßt.

Der Asphaltwagen ist aus gewalztem Eisenblech zusammengesetzt;

quer über den obern Rahmen der Breite nach angebrachte

Winkeleisen bieten den Fässern, in denen der flüssige

Kabelasphalt (verdickter creosotfreier Steinkohlentheer) zur

Baustelle geliefert wurde, ein sicheres Auflager. In der

Hinterwand befindet sich ein in verticaler Richtung in einem

Rahmen verschiebbares, horizontal getheiltes Feld; beide Theile

desselben sind mit je einem halbkugelförmigen, auf einander

passenden, nach hinten offenen Ansatz versehen, um welchen eine

eng, aber nicht vollständig umschließende größere Kugel mit

trichterähnlicher Verlängerung, ebenfalls der Länge nach

getheilt, umgelegt und mit einer Schraube zu einem Ganzen

geschlossen wird. Die Oeffnung am Ende des Trichters ist nur

wenig größer als der Querschnitt des Kabels, damit nicht beim

Hindurchziehen des Kabels durch die Röhre mehr Asphalt, als zur

Umhüllung des Kabels grade nöthig ist, aus derselben

heraustritt. Da einer Bewegung der äußern Kugel über der innern

um den gemeinsamen Mittelpunkt beider nichts entgegensteht, so

vermag der Asphaltirungstrichter jeder seitlichen Bewegung des

ausgelegten Kabels frei zu folgen. In einem unter dem Trichter

angebrachten Blechkasten wurde der in Folge der

Pressung aus jenem gleichwohl heraustretende Asphalt zur

Wiederverwendung aufgefangen. Die auf solche Weise bewirkte

Asphaltirung des Kabels ließ in Bezug auf gleichmäßige Umhüllung

und Einpressung der Asphaltmasse in die Zwischenräume der

Schutzdrähte des Kabels nichts zu wünschen übrig.

Wo der Asphaltwagen nicht Anwendung finden konnte, weil das

Abrollen des Kabels nicht thunlich war, wurde dies mittels eines

Pinsels mit Asphalt überzogen, ebenso auch die wegen der noch

bevorstehenden Verspleißung der Kabel unasphaltirt gelassenen

Kabelenden nach Fertigstellung der Löthstellen.

Das Abrollen des Kabels geschah nunmehr lediglich durch die

Fortbewegung des Legungs- und des angehängten Asphaltwagens.

Durch die Pressung, welche das Kabel beim Austritt aus dem in

Bewegung befindlichen Asphaltwagen bezieh. beim Durchgange durch

den Asphaltirungstrichter zu erleiden hatte, entstand eine

ziemlich bedeutende Spannung in demselben, deren Folgen dadurch

entgegengetreten werden mußte, daß der Kabellegungswagen in

einer schlangenförmigen Linie fortbewegt wurde. Dies war aber in

der Regel ungenügend, wenn sich der Wagenzug in gekrümmter

Straße auf der innern Seite der Curve des Kabelgrabens bewegte;

dann mußte man den erforderlichen Ueberschuß an Kabellänge durch

die mit dem Einlegen des Kabels in den Graben beauftragten

Arbeiter wiederholt aus dem Asphaltwagen herausziehen lassen.

Stets wurde darauf gehalten, daß das Kabel ohne Spannung in der

Erde liegt, und dabei berücksichtigt, daß das aus der warmen

Luft in die kühlere Erde verpflanzte Kabel an Länge verlieren

muß. Das auf vorbeschriebene Weise neben dem Kabelgraben

abgerollte Kabel wurde mit eisernen Haken nach dem Graben

hinübergetragen und in denselben hinabgelassen.

Den hiermit beschäftigten Leuten folgte eine kleine Abtheilung

der zweiten Erdarbeiter-Colonne, um das Kabel zum Schutz gegen

Sonne etc. ungesäumt mit einer etwa 10cm hohen Schicht

steinfreier Erde zu bedecken. Um dies zu erleichtern und

gleichzeitig zu verhindern, daß beim Herübertragen des Kabels

zum Graben steiniges Material in den letztern mit hineinfiel,

wurde schon bei der Herstellung des Grabens das ausgehobene

Material seiner Beschaffenheit nach getrennt, das Stein- und

Kiesmaterial der obersten Straßendecke stets auf der Seite des

Banketts, der leichte Boden, Sand etc. auf der Seite der

Steinbahn, auf der das Abrollen des Kabels geschah,

niedergelegt. Die mit der Zufüllung des Grabens beauftragte

zweite Erdarbeiter-Colonne vollendete nun die von ihrer

Abtheilung begonnene Wiederherstellungsarbeit, indem sie die

Füllerde in Schichten von höchstens 30cm in den Graben einwarf,

mit hölzernen und eisernen Rammen feststampfte und – auf

offener Chausseestrecke – die wenige überschüssige

Grabenerde in einer geringen Ueberhöhung über dem Graben beglich

und befestigte. War das Kabel unter oder in das Mauerwerk einer

den Straßenkörper durchschneidenden Brücke etc. eingelegt

worden, so konnte die Zufüllung des Grabens selbstredend erst

nach geschehener Wiederaufmauerung des Bauwerkes geschehen; die

hierzu erforderlichen sachkundigen Arbeiter und Materialien

(Kalk, Cement etc.) wurden nach Maßgabe des Bedarfes bei der

Colonne mitgeführt. Bei der Durchschneidung kleinerer

Wasserläufe wurde die Rinne, in welche das Kabel einzusenken

war, für gewöhnlich erst nach dessen Auslegung ausgebaggert. Des

größern Zeitaufwandes wegen wurden dagegen die durch das

Havelbett an der Langen-Brücke in Potsdam und durch den

Landwehrcanal in Berlin mit Hilfe von Baggermaschinen

eingeschnittenen 1m

tiefen Rinnen vor der Kabelverlegung vollständig ausgehoben.

Erwähnenswerthe Schwierigkeiten bei der Verlegung der Flußkabel

verursachte nur der Uebergang über die Elbe bei Wittenberg wegen

des noch immer hohen Wasserstandes zur Zeit der Kabellegung. Da

es an einem Ladeufer (Quai) oder einer Vermittlung zwischen

Land- (Eisenbahn-) und Wassertransport daselbst gänzlich

mangelt, so wurde das auf dem Haspel gelieferte Kabel mittels

Rollwagens nach der unmittelbar unterhalb der Chaussee-Elbbrücke

befindlichen Uebergangsstelle geschafft, daselbst neben der

Straße abgeladen und mit der einen Haspelscheibe auf eine gut

mit grüner Seife eingeschmierte, mit eisernem Dorn versehene

Abrollscheibe gestülpt. Behufs der Einladung in den – mit

den sonstigen erforderlich gewesenen Fahrzeugen, Tauen etc.

– seitens der Elbstrom-Verwaltung dem bauleitenden

Beamten zur Verfügung gestellten Fährprahmen wurde das Kabel

durch Drehen des Haspels auf der Scheibe abgewickelt, zunächst

auf dem Vorlande des Stromes in über einander liegenden

concentrischen Ringen ausgelegt und sodann in umgekehrter Weise

auf den inzwischen mit der Abrollscheibe im Fährprahmen

aufgestellten Haspel wieder aufgewickelt.

Behufs der Verlegung selbst wurden zwei Leinen von der Brücke aus

mit dem Fährpramen in Verbindung gebracht; die eine sollte den

Prahmen beim Uebergange in annähernd gleicher Entfernung von der

Brücke halten, die andere als Zugleine dienen. Der nunmehr in

die Gierstellung (mit der Spitze ein wenig stromaufwärts)

gebrachte Prahmen wurde theils an der vordern Leine gezogen,

theils durch die Strömung des Wassers nach der andern Seite des

Stromes herübergedrückt, während an seinem

hintern Ende das vorher am Ufer festgelegte Kabel über Bord

ablief. Durch eine einfache Bremsvorrichtung wurde die drehende

Bewegung des Haspels auf der Abrollscheibe zur Verhütung eines

allzu großen Verlustes an Kabellänge geregelt. Das also

ausgelegte Kabel mußte behufs Aufbringung der Muffen, welche zu

seinem Schutz gegen Beschädigungen durch die Schifffahrt in der

Breite der eigentlichen Stomrinne umgelegt wurden, nochmals

gehoben werden; es wurden zu diesem Zwecke zwei leichte, mit den

nöthigen Muffen beladene Kähne an dem einen Elbeufer neben

einander unter das Kabel gebracht und an diesem entlang bis zur

Mitte der Stromrinne unterhalb der Brückenöffnung für die

Schifffahrt gezogen. Darauf wurde von der Mitte aus gleichzeitig

nach beiden Seiten hin das Kabel mit den Muffen umkleidet.

Zwischen den Kähnen sank das umkleidete Kabel wieder auf die

Sohle des Strombettes herab. Wo das Elbkabel sich mit der für

die Zwecke der Kettenschleppschifffahrt in der Elbe liegenden

Kette kreuzt, war es nothwendig, letztere während der Verlegung

des Kabels zu öffnen, um das Kabel unter die Elbkette zu legen.

Ein von der Schleppschifffahrt zu diesem Zwecke zur Verfügung

gestellter Schleppdampfer schloß die Kette wieder, nachdem die

Muffenumkleidung aufgebracht und das Kabel wieder versenkt

worden war. Wegen des hohen Wasserstandes wurde das Kabel nicht

gleich beim Legen, sondern erst nachträglich im Hochsommer ins

Elbbett eingebaggert.

Von großer Wichtigkeit ist die gute Verbindung der einzelnen

Kabeladern mit einander. Löthstellen, welche nicht auf das

sorgfältigste hergestellt sind, verlieren mit der Zeit ihre

Isolation und sind eine Quelle dauernder Uebelstände für den

Betrieb der Linie. An jeder Kabelverbindungsstelle muß für die

gute Isolirung der verbundenen Leitungsadern und für die

Sicherung der Verbindungsstellen gegen von außen kommende

Einwirkungen gesorgt werden.

Für die Anfertigung der Löthstellen und deren Isolirung hatte die

englische Guttapercha-Compagnie, von welcher der Unternehmer die

zur Fabrikation des Kabels verwendeten Guttapercha-Adern bezogen

hatte, einige geübte Leute (Jointers) gestellt, welche die

schwierige Arbeit mit so gleichmäßiger Sorgfalt ausführten, daß

die dauernd angestellten elektrischen Beobachtungen nur in einem

einzigen Falle eine geringe Abnahme des Guttapercha-Widerstandes

der einen Leitungsader zeigten, deren kurze Dauer die Ermittlung

ihrer Ursache leider vereitelte. Zu den übrigen Arbeiten, soweit

dieselben nicht die gewöhnlichen Handlangerdienste betrafen,

hatte der Unternehmer Vorarbeiter (Meister) aus seinen Fabriken

herangezogen. Uebrigens wurden die Arbeiten in einem über der

Löthstelle errichteten wasserdichten Zelte vorgenommen, auf ein

wenig über der Grabensohle erhöht liegenden hölzernen Böden.

Vor dem Beginn der Anfertigung einer Löthstelle wurden an den

Enden der Kabel die Guttapercha-Adern so weit abgetrennt, als

sie nicht unbedingt zuverlässig erschienen; hierauf wurde über

das eine der beiden Kabel die Löthmuffe nebst einer

Verschlußscheibe (eiserne Muffen zum Schutze der Löthstellen,

von denen später die Rede sein wird), über das andere Kabel die

entgegengesetzte Verschlußvorrichtung der Löthmuffe einstweilig

übergeschoben. Sodann wurden an denjenigen Stellen, bis zu

welchen die Schutzdrähte der Kabel abzutrennen waren,

beiderseits Bunde von dünnem verzinktem Drahte (etwa 1m von jedem Kabelende

entfernt) angelegt, die Schutzdrähte über diese Bunde

zurückgebogen, auf 3 bis 4cm Länge gleichmäßig abgeschnitten und gleich einer Krause

mit einem Hammer an das Kabel angeklopft. Durch Lösung der

Hanfumspinnung, welche nicht abgetrennt, sondern zur

Wiederverwendung bereit gehalten wurde, wurden hierauf die

beiderseitigen Guttapercha-Adern frei gelegt. Endlich wurden die

beiden Kabelenden in den hölzernen Löthbock (Fig. 27

und 28)

derart eingespannt, daß die Krausen der zurückgebogenen

Schutzdrähte neben den beiderseitigen Backen des Bockes zu

liegen kamen.

Bis hierher wurde die Arbeit von einem Fabrikmeister ausgeführt.

Den Jointers blieb nun noch Folgendes zu thun übrig: Die (je 7)

Guttapercha-Adern der beiden Kabel wurden zunächst in annähernd

gleichen Entfernungen von den Backen des Löthbockes beiderseits

so weit verkürzt, daß die zu verbindenden Adern ohne Spannung in

den kleinen eisernen, auf dem Bock befestigten Löthwinkel

eingelegt werden konnten. Bevor letzteres geschah, wurden die

Kupferlitzen der Leitungsadern jede für sich an ihrem Ende auf

etwa 25mm Länge durch

Abschneiden der Guttapercha nach Art des Bleistiftspitzens frei

gelegt, jedes Drähtchen der Litzen Mit Schmirgelpapier

sorgfältig blank gescheuert und demnächst die Litze durch

Verlöthung der einzelnen Drähtchen mit einander zu einem steifen

Leitungsdraht verbunden. Hierauf wurde jeder dieser beiden

Leitungsdrähte mit der Feile am Ende schräg abgeschnitten, so

daß die beiden zusammengehörigen Schnittflächen genau auf

einander paßten. Die sodann paarweise in die kleinen Löthwinkel

W (Fig. 27

und 29)

eingespannten und auf einander gepaßten beiden Leitungsadern

wurden nunmehr mit einer eng schließenden, etwa 16mm langen Spirale von

feinem Kupferdraht umwickelt und diese in ihrer ganzen, die

Berührungsfläche der beiden Leitungsadern nur wenig überragenden

Länge verlöthet. Nach sorgfältiger Glättung des Umfanges der

Löthstelle mittels der Feile wurde über die erste eine zweite

gleichartige Umwicklung in entgegengesetzter Richtung

aufgebracht, welche die untere auf jeder Seite um 3 bis 4mm überragte und nur in den

überschüssigen Theilen an den beiden Enden mit der Leitungsader

verlöthet wurde. Nach Glättung auch dieser Löthung war die

Verbindung der Kupferadern vollendet; nun wurde die isolirende

Hülle über denselben hergestellt, indem die verlöthete

Leitungsader mit einer dünnen (ersten) Lage an einer

Spiritusflamme erwärmten Chatterton

compound in ihrer freien Länge überzogen wurde, worauf die

beiderseitigen Guttaperchahüllen auf einige Centimeter erwärmt

und von beiden Seiten gleichmäßig über die Löthstelle bis zu

ihrer Vereinigung in der Mitte der letzteren unter gleichmäßiger

Vertheilung der andauernd erwärmten isolirenden Guttapercha

herübergedrückt wurden; über die so geschlossene doppelte Hülle

wurde eine (zweite) etwas stärkere Lage Chatterton übergelegt und ein Streifen erwärmter

Guttaperchaplatte von etwas größerer Breite, als zur

Umschließung der Löthstelle erforderlich war, mit seiner Mitte

von unten an die letztere angedrückt und – unter

fortdauernder sorgfältigster Verdrängung der Luft –

überall genau anschließend um dieselbe umgelegt. Die

überschüssigen Lappen der Guttaperchaplatte wurden mit der

Schere scharf abgeschnitten und die Schnittkanten bei dauernder

Erwärmung durch gleichmäßigen Druck mit einander verbunden; eine

(dritte) kräftige Lage Chatterton

wurde als letzter Ueberzug aufgebracht und überall gleichmäßig

vertheilt.

Jede einzelne dieser fünf isolirenden Hüllen wurde von dem

Jointer mit den Fingern so lange geknetet bezieh. mit dem

erwärmten Glätteisen geglättet und vertheilt, bis der

Kupferdraht von einer überall gleichmäßigen Isolirschicht von

kreisrundem Querschnitt umgeben war. Dabei muß der Jointer durch

das feine Gefühl der Fingerspitzen sich jederzeit von der

tadellosen Beschaffenheit der in der Entstehung begriffenen

Löthstelle überzeugen.

Sämmtliche Löthstellen des Kabels Halle-Berlin, soweit nach dem

Nachstehenden nicht eine Ausnahme für zulässig erachtet wurde,

wurden nach ihrer Herstellung darauf geprüft, daß ihr Widerstand

nicht geringer sei, als der Guttapercha-Widerstand einer 4m langen untadelhaften

Guttapercha-Ader des vertragsmäßig befundenen Kabels. Bei dieser

Vergleichung wurde zuerst die Normalader und hiernach jede

einzelne zu prüfende Löthstelle der Reihe nach in einen mit

Wasser gefüllten Zinkblechtrog eingetaucht und eine an Erde

liegende Batterie von 100 Elementen mit dem einen Ende der zu

untersuchenden, am andern Ende isolirten Leitungsader eine

Minute lang in Verbindung gebracht.

Die durch die Guttapercha bezieh. die Lüthstelle in das Wasser

abfließende Elektricität wurde mittels eines isolirten Drahtes,

welcher einerseits mit dem Blechtroge, anderseits mit einem

Condensator leitend verbunden war, von diesem aufgesammelt und

nach Ablauf der Ladungszeit durch ein Thomson'sches

Spiegelgalvanometer zur Erde entladen. Je kleiner die

Nadelablenkung bei dieser Entladung des Condensators, desto

besser war die Isolation.

Um die einzelnen Löthstellen einer Kabelverbindungsstelle in

vorgedachter Weise laden zu können, ohne die Batterie von den

Meßapparaten zu trennen, was aus andern Gründen sich nicht

empfahl, war die jedesmalige Auslegung eines isolirten

Verbindungsdrahtes zwischen der Batterie und dem Ende des

Kabels, dessen Anschluß soeben hergestellt worden, in einer

Länge von 800m

erforderlich. Die Unzuverlässigkeit und Umständlichkeit einer

solchen Verbindung führte sehr bald zu dem dann dauernd

beibehaltenen Verfahren, die eine Leitungsader des Kabels zur

Ladung der übrigen sechs zu benutzen, auf die Untersuchung der

sodann nachträglich gefertigten Löthstelle in der betreffenden

siebenten Ader aber ganz zu verzichten. Mit Rücksicht auf ihre

am besten isolirte Lage wurde die in der Mitte des Kabels

befindliche (siebente) Kabelader ausschließlich zu dem gedachten

Zwecke benutzt. Ein Uebelstand irgend welcher Art ist hieraus

nicht erwachsen.

Nach Fertigstellung der siebenten Löthstelle wurde nun die

Hanfumspinnung über die neben einander gelegten 7 Leitungsadern

von beiden Seiten spiralförmig wieder übergelegt und sodann die

im Vorstehenden bereits erwähnte Löthmuffe mit den

Verschlußscheiben von beiden Seiten über die Verbindungsstelle

übergezogen und, wie folgt, befestigt: Nach Fig. 30

und 31 legen

sich die inneren Scheiben, deren Oeffnung dem Querschnitt des

Kabels möglichst entspricht, dicht an den Vorsprung an, welchen

die innere Wandung des Rohres der Löthmuffe gegen den

erweiterten Querschnitt an den Enden der Muffe bildet. Auf diese

inneren Scheiben wird je ein aus weichem Mastix gedrehter Ring

gelegt, gegen welchen die äußere Scheibe mit Hilfe von

Schraubenbolzen derart angepreßt wird, daß der Mastixring aus

einander und in die Zwischenräume zwischen der innern Scheibe

und dem Kabel, dieselben fest ausfüllend, eingedrückt wird. Die

innere Scheibe legt sich hierbei auch gegen die Stumpfe der von

den abgeschnittenen Schutzdrähten gebildeten Krause und

verhindert hierdurch ein Auseinanderziehen der Löthstelle in

ihrer Längsrichtung. Dazu muß die Länge der Löthstelle

einschließlich der beiderseitigen Schutzdrahtkrausen etwas

größer bemessen sein als die Länge des innern Rohres der

Löthmuffe. Mit der Aufbringung der Muffe war die

Herstellung der Löthstelle beendet; es blieb nur noch übrig, die

Kabelenden zu asphaltiren, den Kabelgraben zu verfüllen und den

mit der laufenden Nummer der Löthstelle versehenen Merkpfahl

neben der Löthstelle aufzustellen.

Bei jeder Löthstelle war der Kabelgraben wesentlich erweitert,

wodurch zugleich der an der Verbindungsstelle entstehende

Ueberschuß an Kabellänge durch bogenartige Verlegung des Kabels

sich unterbringen ließ.

Zu Untersuchungszwecken ist das Kabel in die Telegraphenämter in

Bitterfeld, Gräfenhainchen, Wittenberg, Treuenbrietzen, Beelitz,

Potsdam und Schöneberg eingeführt worden.

Es erübrigt jetzt nur noch, über die Untersuchungen des Kabels

auf Leitungsfähigkeit und Isolation, d. i. auf Widerstand der

Leitungsader und der isolirenden Hülle, näher zu berichten. Dazu

hatte der Unternehmer den in Fig. 32

und 33

dargestellten Untersuchungswagen erbauen lassen, welcher mit

einer Leclanché-Batterie von 100 Elementen und einem sehr

empfindlichen Thomson'schen Spiegelgalvanometer ausgerüstet

wurde. Ein Condensator, ein zur Schaltung einer Wheatstone'schen

Brücke eingerichteter Stöpselrheostat, einige Umschalter, ein

Widerstand von 100000 Siemens-Einheiten und mehrere

Ladungsbezieh. Entladungsschlüssel vervollständigten die innere

Einrichtung des Wagens. Ein der Telegraphenverwaltung gehöriges

Feldtelegraphen-Apparatsystem ermöglichte die unausgesetzte

telegraphische Verständigung mit dem Telegraphenamt zu Halle,

dessen dauernde Mitwirkung bei den elektrischen Messungen nicht

entbehrt werden konnte. Beim Betreten des Wagens durch die auf

der hintern Seite befindliche Eingangsthür hat man den

Batterieschrank zur Rechten, diesem gegenüber einen Sitzkasten,

gleichzeitig zur Aufbewahrung von Geräthen, Reservestücken etc.

dienend. An der Vorderwand, dem Eintretenden gegenüber, ist die

Tischplatte, welche die Meßapparate trägt, befestigt; das

Spiegelgalvanometer steht jedoch nicht auf dieser Platte selbst,

sondern unabhängig von den Schwankungen des Wagens – in

einer kreisrunden Oeffnung G (Fig.

32) derselben auf einem Stativ, zusammengesetzt aus einem

starken eisernen Dreifuß, auf welchen eine mit einer runden, der

Größe der vorgedachten Oeffnung in der Platte entsprechenden,

hölzernen Scheibe bekrönte Säule aufgesetzt ist. Der auf die

Erde aufzustellende Dreifuß wurde von außen unter den Wagen in

die Oeffnung geschoben und die Säule vom Innern des Wagens aus

auf jenen aufgebracht. Auf der Tischplatte, dem Galvanometer

gegenüber, wurde die horizontale Scale für das Spiegelbild der

Nadel und hinter einer Lichtöffnung in der Scale die das Bild

erzeugende Flamme aufgestellt. Vor dem

Galvanometer befand sich der zugehörige

„Shunt“, ein mit fein bestimmten

künstlichen Widerständen von den Werthen 1/9, 1/99 und 1/999 des

Galvanometerwiderstandes versehenes Instrument, durch dessen

Einschaltung neben dem Galvanometer in Form eines Stromzweiges

eine Theilung des die Umwindungen des Galvanometers

durchlaufenden Stromes in dem Verhältniß von 0,1 0,01 oder 0,001

der ungetheilten Stromstärke bewirkt wird. Zwischen dem

Galvanometer und der Scale, sowie in dem Raume unter der

Tischplatte waren die übrigen Apparate aufgestellt. Der

Sprechapparat war über dem Batterieschrank untergebracht, dessen

obere Decke als Tischplatte eingerichtet war.

Es verhält sich bei der Wheatstone'schen Brücke r : ρ

= R : x,

worin r und ρ beliebige constante Widerstände, R einen veränderlichen und x den zu messenden Widerstand bedeuten,

woraus sich x = (ρ/r)

R ergibt. Behufs Messung des

Widerstandes der Leitungsadern empfiehlt es sich, unbekannte

Widerstände, also auch denjenigen der Erde, von der Rechnung

auszuschließen; zu diesem Zwecke wurden bei der Anlage

Halle-Berlin jedesmal zwei in Halle mit einander verbundene

Kabeladern zusammen auf ihren Leitungswiderstand gemessen,

welcher also gleich der Summe der Widerstände der beiden

einzelnen Adern war; die Widerstände der einzelnen Adern wurden

sodann durch Rechnung ermittelt.

Bezeichnet man die Widerstände von drei beliebigen Kabeladern mit

I, II und III, und es ergeben sich durch Messung die Werthe:

I + II = A I + III

= B II + III

= C

so folgt daraus:

I = (A + B –

C)/2 II = (A + C –

B)/2 III = (B + C –

A)/2.

Die Widerstände A, B und C wurden unter Einschaltung einer

Batterie von 10 Elementen ermittelt, durch allmälige Aenderung

des Widerstandes (Rheostaten) R bis

zum Eintreffen des Nadelspiegelbildes auf dem Nullpunkte der

Scale.

Behufs der Messung des Widerstandes der Guttaperchahülle der

Leitungsader kam bei entsprechender Verbindung der Apparate eine

Batteriestärke von 100 Elementen zur Anwendung. In den

Stromkreis dieser Batterie wurde zunächst der Widerstand von

100000 S. E., sowie das Spiegelgalvanometer nebst dem Shunt mit

dem Werthe von 1/999 des Galvanometer-Widerstandes

eingeschaltet. Die Stromstärke in den Umwindungen des

Galvanometers war also gleich 0,001 der Gesammtstromstärke und

entsprach somit der unmittelbaren Einschaltung eines

Widerstandes von 1000 × 100000 = 100 Millionen S. E. Das

Maß der Abweichung des Spiegelbildes auf der Scale wurde

abgelesen und als sogen. „Constante“ des

Galvanometers aufgezeichnet, um als Vergleichsmaß zur Messung

des Widerstandes der Guttapercha der Kabelader zu dienen. Zu

letzterem Zwecke wurde die zu messende, in Halle isolirte Ader

an Stelle des vorgedachten Widerstandes, sowie der Shunt mit dem

Werthe von 1/9 des Galvanometerwiderstandes neben dem

Galvanometer eingeschaltet und die Ablenkung des Spiegelbildes

an der Scale wiederum abgelesen. Dieses Mal entsprach die

Stromstärke im Galvanometer einem unmittelbar eingeschalteten

Widerstande von dem 10 fachen Werthe des Guttaperchawiderstandes

der Ader. Bezeichnet man den Nadelausschlag bei Messung der

Constante mit C, bei Messung der

Ader mit L und den Widerstand der

Guttapercha der Kabelader mit W, so

findet man unter der Voraussetzung, daß die Nadelablenkungen

bezieh. die Abweichungen der Spiegelbilder an der Scale sich im

graden Verhältniß wie die Stromstärken, oder umgekehrt wie die

Widerstände verhalten:

C/L =

10W/100 Mill. und W = C/L × 10 Millionen S. E.

Die Anwendung dieser Formel sei an einem Beispiel gezeigt. Am 21.

Mai war das Kabel in einer Länge von 126km,7 gelegt und verbunden;

die Messung der Constante ergab C =

460 Scale-Einheiten, diejenige der Ader Nr. 2 des Kabels in

ihrer ganzen Länge L 200 Einheiten.

Es war daher W = 460/200 × 10

Mill. = 23 Mill. S. E. und der Widerstand auf je 1km der Leitungsader W₁ = 126,7 × 23 Millionen

= 2914,1 Millionen S. E. Der Widerstand der Guttapercha ist nun

keineswegs ein beständiger; derselbe vermindert sich unter dem

Einfluß zunehmender Wärme sehr bedeutend und wächst in gleichem

Maße beim Niedergang der Temperatur. Um daher beim Messen des

Guttaperchawiderstandes Unrichtigkeiten zu vermeiden, ist es

nothwendig, den Wärmezustand derselben mit in Rechnung zu

ziehen.

Tafeln