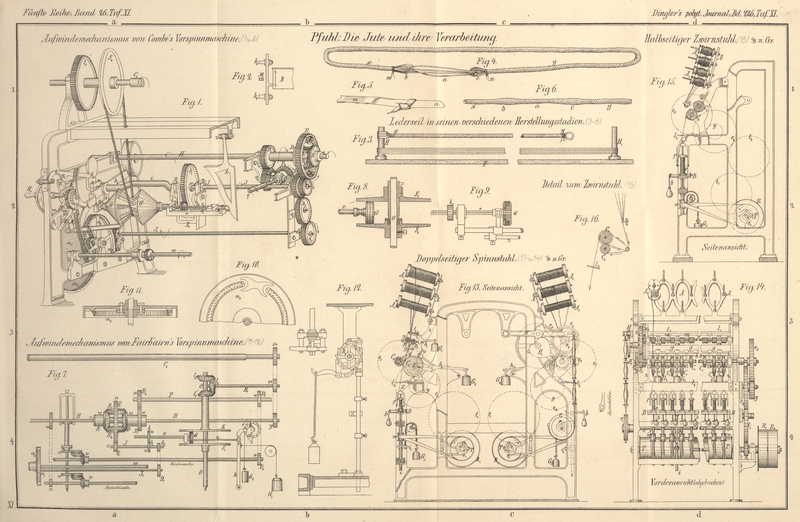

| Titel: | Die Jute und ihre Verarbeitung; von Ingenieur E. Pfuhl, Lehrer an der kgl. Provinzial-Gewerbeschule zu Königsberg i. Pr. |

| Autor: | E. Pfuhl |

| Fundstelle: | Band 226, Jahrgang 1877, S. 472 |

| Download: | XML |

Die Jute und ihre

Verarbeitung; von Ingenieur E. Pfuhl, Lehrer an der kgl.

Provinzial-Gewerbeschule zu Königsberg i. Pr.

Mit Abbildungen.

(Nachdruck

vorbehalten.)

(Fortsetzung von S. 266 dieses

Bandes.)Daselbst ist

zu lesen: S. 252 Z. 19 v. o. „(Fig. 6 und

9)“ statt „(Fig. 6 bis

9)“, ferner „17 bis

r₁0“ statt „r₉ bis

r₁₂. – Z. 19 v. u.

„r₂“ statt

„t₂“ . – Z. 18 v. u.

„o₂“ statt

„o₁“ . – S. 254 Z. 15 v. o.

„s₃“ statt des Nenners

„s₂“ . – S. 256 Z. 11 und 7 v.

u., S. 257 Z. 13 v. o. sowie S. 262 Z. 16 v. u.

„S₁“ statt „S“ .

– S. 259 Z. 3 v. o. „K“ statt

„R“ . – S. 262 Z. 15 v. o.

„Verrichtung“ statt

„Vorrichtung“ .

Pfuhl, über die Jute und ihre

Verarbeitung.

Wir gehen nunmehr wieder zur Besprechung der Spindelbänke über

und betrachten zunächst:

2) Die Spindelbank von Combe und zwar

speciell den Aufwindemechanismus derselben, welcher in Figur

1 Taf. XI [a/1] in perspectivischer Ansicht

dargestellt ist.Vgl. auch Kick und Rusch: Beiträge zur Kenntniß der

Spinnereimechanik (Wien 1868) S. 31. – E. Pfuhl: Die Combe'sche Vorspinnmaschine

etc. (Langensalza 1875). Die durch die ganze

Maschine gehende Hauptwelle H,

welche auf der einen in der Figur nicht sichtbaren Seite durch

Riemenscheiben den Antrieb empfängt, bewegt von derselben Seite

aus die wie früher angeordneten Spindeln mit constanter

Geschwindigkeit in derselben Weise, wie bei der Lawson'schen

Maschine beschrieben wurde. Von dem andern Ende der Hauptwelle,

außerhalb des links sichtbaren Gestelles, geht der Betrieb durch

in der Zeichnung weggelassene Räder nach oben an den untern

Streckcylinder C₀ und von

diesem in bekannter Weise rückwärts an den Hinterschaft und die

Einziehwalzen. Der Streckcylinder hat wie früher für ein

bestimmtes Drehungswechselrad auf der Hauptwelle, also für ein

bestimmtes Vorgarn, eine constante Geschwindigkeit. Auch die

Spulen sind wie sonst angeordnet, sie ruhen sämmtlich auf einem

Kasten, der das gesammte zu ihrer Drehung nöthige Räderwerk

enthält. Die Auf- und Abbewegung des Spulenkastens wird durch

die Welle w vermittelt, die mittels

kleiner Getriebe a₆ in Zahnstangen faßt, welche an mehreren Stellen

an der Spulenbank in Geradführungen verschiebbar angeordnet

sind. Die Bewegung der Betriebswelle im Spulenkasten, welche die

Spulen treibt, wird von der Hauptwelle H aus durch die Welle η

vermittelt; dieselbe wird nämlich von dem lose über der

Hauptwelle laufenden und von dem Umlaufrädergetriebe bewegten

Triebrade D₁, durch den

Doppeltransporteur T und das

conische Rad D₂ bewegt. Der

Doppeltransporteur T läuft auf einem

bei v₀ und v₁ drehbar gelagerten Zapfen, der

eine kugelförmige Erweiterung zwischen beiden Lagerstellen hat,

in deren Bohrung mittels langer Nabe Rad D₂ drehbar befestigt ist. Durch die Nabe dieses

Rades geht nun mittels Feder und Nuth verschiebbar gekuppelt die

Welle η, welche im

Spulenkasten wiederum ein conisches Rad trägt und durch

Doppeltransporteur schließlich mit dem Betriebsrade auf der

Spulenwelle in Verbindung steht. Der Doppeltransporteur im

Spulenkasten läuft ebenfalls auf einem drehbar gelagerten Zapfen

mit kugelförmiger Erweiterung, in welcher Welle η drehbar, aber nicht

verschiebbar gelagert ist. Durch diese eigenthümliche Anordnung

der Welle η und ihrer

Betriebsräder ist es ermöglicht, daß bei der Auf- und Abbewegung

der Spulenbank die Bewegungsübertragung, ebenso wie früher durch

das Knie, erhalten bleibt. Ganz besonders eigenthümlich sind

aber bei dieser Maschine die Mechanismen zur Hervorbringung der

veränderlichen Geschwindigkeit, welche an das Umlaufrad R und an die Hebungswelle w übertragen wird, sowie diejenigen,

welche den Wechsel der Auf- und Abbewegung selbst bewirken.

Auf der linken Seite des Streckcylinders sitzt nämlich die

Seilscheibe S₀ und überträgt

ihre constante Geschwindigkeit mittels eines Lederseiles auf die

expansible Seilscheibe, den Expander G. Die Expanderwelle ist in der gekröpften Achse i und diese einerseits in dem Bügel B₀ und anderseits im Gestell

gelagert, so daß die Mittellinie der Drehpunkte mit der der

Welle J zusammenfällt, die

Expanderwelle aber um die Drehpunkte der Kropfachse auf und ab

bewegt werden kann. Bei leeren Spulen nimmt die Expanderwelle

ihre tiefste Lage ein, und geschieht die Aufwärtsbewegung

sprungweise nach jedem Auf- oder Niedergang der Spulenbank.

Dicht bei dem Gestelllager ist nämlich die Kropfachse mit Hebel

h₀ fest verbunden, welcher

auf der Spindelseite in einen Zahnbogen übergeht und auf der

andern Seite ein Gewicht trägt. Der Zahnbogen ist mit einem

Stirnrädchen s im Eingriff, hinter

welchem, auf demselben Zapfen drehbar, aber mit demselben durch

Nase oder Keil und Nuth verbunden, ein Klinkrad k₀ angeordnet ist. Das an dem

Hebel h₀ sitzende Gewicht

wird das Bestreben haben, den Hebel um den Drehpunkt zu

drehen, die Expanderwelle also aufwärts zu bewegen. Diese

Bewegung hindern zwei Sperrklinken k₁ und k₂, von

denen die eine stets in den Zähnen des Sperrrades liegt, während

alsdann die andere durch ein besonders geformtes Gußstück M, das auf demselben Zapfen wie Rad s und k₀ lose sitzt, außer Eingriff gehalten wird. Die

Spulenbank B bewirkt, indem sie am

Ende ihres Auf- oder Niederganges mittels zweier Zapfen k₃ und k₄ (Fig. 2

[b/1]) das Gußstück M dreht, die Auslösung der einen Klinke,

während sie die andere vorher auf die Mitte eines Zahnes gelegt

hat. Das Klinkrad kann sich nun um einen halben Zahn drehen, und

wird dadurch bei jedem Auf- oder Niedergang der Spulenbank der

Expander um einen bestimmten Bogen gehoben, und die

verschiebbare Hälfte desselben durch Gleiten an einem

keilförmigen Lineal L um ein

bestimmtes Stück in die andere Hälfte hineingeschoben, der

Expanderdurchmesser also nach jeder Beendigung einer Bewicklung,

oder bei jedem Bewegungswechsel der Spulenbank vergrößert, so

daß mit wachsendem Spulendurchmesser die Umdrehungszahl der

Expanderwelle abnimmt. Diese abnehmende Geschwindigkeit wird

zunächst durch die Räder b₀,

b₁ nach der Welle J und von dieser durch die Räder b₂, b₃ und durch das Wechselrad z₀ auf die Welle J₁ fortgepflanzt, von welcher die Auf- und

Abwärtsbewegung der Spulenbank ausgeht. Hierdurch wird aber die

Bedingung erfüllt, daß die Geschwindigkeit dieser Bewegung mit

wachsendem Spulendurchmesser abnehmen soll. Da durch das

Wechselrad z₀ die

Geschwindigkeit der Hebung und Senkung für jeden bestimmten Fall

regulirt werden kann, so nennt man dasselbe das

Hebungswechselrad.

Der Wechsel der Bewegung selbst geschieht in folgender Weise: Die

Welle J₁ ist an ihrem linken

Ende in einer Scheibe gelagert und treibt durch das auf ihr

sitzende Rädchen a₁ das

ebenfalls in der Scheibe gelagerte, gleich große Rädchen a₂ Entweder Rädchen a₁ oder a₂ ist mit dem Uebersetzungsrade a₃ und dieses wiederum durch Rad

a₄ mit dem Hohlrade a₅ im Eingriff, das am Ende der

erwähnten durch die ganze Maschine gehenden Welle w sitzt und die Spulenbank wie

beschrieben treibt. Je nachdem Rädchen a₁ oder a₂ mit

Rad a₃ im Eingriff steht,

wird dasselbe und mit ihm die Spulenbank nach der einen oder der

andern Richtung bewegt werden. Das Wechseln der Rädchen muß aber

jedesmal in demselben Augenblicke geschehen, wenn die Spulenbank

einen Auf- oder Niedergang vollendet, also gleichzeitig mit der

Vergrößerung des Expanderdurchmessers. Zu dem Zweck ist die

Scheibe, in welcher die Welle J₁ mit den Rädchen a₁ und a₂

gelagert ist, mit einer Zugstange h₂ versehen, welche den mit dem Gußstück M fest verbundenen Hebel M₁ mit einem schlitzförmigen Ende

faßt. Das obere Ende des Hebels M₁ hat ein bogenförmig begrenztes Gleitstück g₁, und wird dasselbe auf einer

Seite durch ein ähnliches Gleitstück g₂ des Gewichthebels h₁ berührt. Gegen Ende des Aufganges der Spulenbank

wird – wie beschrieben – Gußstück M, mithin aber auch Hebel M₁ bewegt, bis sich die obern

Kanten der Gleitstücke g₁ und

g₂ berühren, ohne daß dabei

die Zugstange h₂ bewegt

würde, da sie vermöge ihres Schlitzes von dem Stifte des Hebels

M₁ stehen gelassen wird. Im

nächsten Moment aber, während die Bank in ihrem äußersten Punkte

angelangt ist, wird der Hebel h₁ durch sein Gewicht das Gleitstück g₂ an der andern Seite des

Gleitstückes g₁ herabdrücken,

den Hebel M₁ noch weiter und

mit ihm nunmehr die Zugstange h₂ nach der andern Seite bewegen, wodurch Rad a₂ ausgerückt und Rad a₁ in Eingriff kommt. Die

Spulenbank geht jetzt nach unten und findet am Ende des

Niederganges der entsprechende Wechsel statt.

Der Expander wird, wie erwähnt, stets um einen constanten Bogen

gehoben, so daß auch das Seil stets dieselbe Spannung behält.

Der Mittelpunkt der Expanderwelle muß sich sonach im Kreise

bewegen, dessen Halbmesser gleich der Entfernung desselben von

dem Drehpunkte der Kropfachse ist. Die verschiebbare

Expanderhälfte gleitet mittels eines Stiftes in einem durch die

Welle hindurchgehenden Schlitz und stößt gegen diesen Stift in

der Richtung der Mittellinie der Welle eine kleine Stange e₀, welche in entsprechender

Bohrung der verlängerten Welle Führung hat. Der abgerundete Kopf

dieser Stange legt sich an das in der Schiene e₁ geradegeführte Gleitstück e₂, das in der Richtung der

Mittellinie der Stange einen schlitzförmigen drehbaren Kopf e₃ hat, der stets im Eingriff mit

dem keilförmigen Lineal L bleibt.

Bei der Hebung des Expanders gleitet dieser Kopf an der schrägen

Fläche des Lineals L in die Höhe und

wird dadurch das Gleitstück und mithin auch die Stange und die

verschiebbare Expanderhälfte in der Richtung der Achse

verschoben, wodurch die allmälige Vergrößerung des

Expanderdurchmessers erreicht wird. Damit das Lineal immer im

Eingriff mit dem erwähnten Kopfe bleiben kann, muß es der

Kreisbogenbewegung desselben folgen können und ist deshalb um

einen Zapfen z normal zu der

Richtung, in welcher die Hebung stattfindet, beweglich. Das

Lineal ist so gestaltet, daß der Expander nach jedem Auf- oder

Niedergang der Spulenbank um ein gleiches Stück in einander

geschoben wird, da die Vergrößerung des Durchmessers

proportional der Wicklung stets um ein gleichmäßiges Stück

erfolgen muß.

Die mit jedem Auf- und Niedergang der Spulenbank verminderte Geschwindigkeit der Expanderwelle wurde, wie beschrieben, auf

Welle J übertragen, von welcher aus

dieselbe durch das Rad Q an das

Umlaufrad R übertragen wird und sich

mit der constanten Umdrehungszahl der Hauptwelle H, die durch das Rad K an die Triebräder des

Umlaufrädergetriebes übergeht, derart combinirt, daß das

getriebene Rad D und das mit

letzterem verbundene D₁ die

resultirende Umlaufzahl U = n – 2o wie früher erhält, welche in oben beschriebener Weise an

die Welle η und, entsprechend

übersetzt, an die Spulen übergeht.

Verfolgt man die Bewegungsübertragung unter Berücksichtigung der

Bedingungsgleichung für ein regelrechtes Aufwinden in derselben

Weise wie bei Lawson's Maschine gezeigt wurde, so erhält man für

den variablen Expanderdurchmesser g

eine Bedingungsgleichung von der Form:

g = Ci, (8)

wo C das

gesammte constante Uebersetzungsverhältniß und i den jeweiligen Spulenumfang bedeuten.

Der Expanderdurchmesser ist daher direct proportional dem

Spulenumfange, mithin auch dem Spulendurchmesser und muß wie

dieser bei jeder vollendeten Wicklung um eine constante Größe

zunehmen, weshalb der Expander, bei der geraden Form der Arme,

stets um ein und dasselbe Stück zusammen zu schieben ist. Der

beschriebene Mechanismus erfüllt also ebenfalls die

Wicklungsbedingungen auf das vollständigste, wirkt aber in der

Ausführung genauer als der früher beschriebene, ist außerdem

leichter zugänglich und läßt sich auf das bequemste in seiner

Wirkung von der Vorderseite der Maschine beobachten und sehr

leicht reguliren. Das Auswechseln des Hebungswechselrades z₀ und des Klinkrades k₀, hat denselben Zweck, wie

früher angegeben wurde; das festere oder losere Aufwickeln des

Fadens aber wird hier durch Verkleinerung oder Vergrößerung des

Expanderdurchmessers, durch Höher- oder Niedrigerstellen des

Lineals L erreicht.

Das Aufziehen der Maschine geschieht durch Drehen des Handrades

H₀ im umgekehrten Sinne der

Betriebsbewegung. Das Handrad sitzt auf der Achse, welche

Klinkrad k₀ und Zahnrad s trägt. Die Klinken schleifen bei der

Rückdrehung über die Zähne des Klinkrades fort, die

selbstthätige Vorwärtsdrehung hindernd, und wird durch Zahnrad

s der Zahnbogen am Hebel h₀ und somit der Expander in die

tiefste Lage gebracht, wobei sich letzterer von selbst durch die

Spannung des Seiles und durch das Herabgleiten an dem Lineal aus

einander schiebt.Maschinen dieser Art bedürfen auch weniger Betriebskraft als

die vorigen. Vgl. Hartig:

Untersuchungen über den Kraftbedarf der Maschinen in der

Flachsspinnerei (Leipzig 1869). – Um beim

Zusammenschieben des Expanders jedes Schneiden des Lederseiles

zu verhüten, sind bei den neueren Maschinen die Expanderarme

nicht gerade, sondern gekrümmt (vgl. 1873 210 89).

Das zum Betriebe des Expanders angewendete Lederseil, welches

sich auch zur Uebertragung größerer Kräfte sehr gut eignet, ist

aus einem langen schmalen Riemen, der durch einen spiralförmigen

Schnitt aus einer gut gegerbten und gefetteten Rindshaut

geschnitten wurde, hergestellt. Die verschiedenen

Herstellungsstadien des Seiles sind in den Figuren 3

bis 6 Taf. XI

[c/1] abgebildet. Der Riemen wird

zunächst mehrmals um zwei auf einer Bohle befestigte eiserne

Stifte H, H (Fig. 3)

geschlungen, deren Entfernung von der Länge des zu bildenden

Seiles abhängt, worauf man den einen Stift herauszieht, die

Riemen scharf zusammendreht und die Drehung durch Zusammenbinden

der Enden x und y sichert. In diesem Zustande legt man

das Seil über die zu verbindenden Wellen neben die

Antriebseilscheibe, dreht die Enden x und y noch weiter so scharf

wie möglich zusammen und hält dieselben dann fest, während ein

zweiter Mann durch die Endschleifen b und c (Fig. 4)

einen Verbindungsriemen a so oft

zieht, bis in a ebenso viel einzelne

Riemen neben einander liegen, wie in dem Seile selbst. Die Enden

des Verbindungsriemens verbindet man, wie in Figur 5

angegeben, mit einander, indem der eine etwas aufgeschnitten und

der andere durch den Schnitt gezogen und verknüpft wird. Jetzt

nimmt man die Binderiemen m und n ab und läßt die Seilenden x und y los,

worauf die denselben mitgetheilte schärfere Drehung auf die

Verbindungsriemen a übergeht und man

– wenn das Verbindungsstück a

nicht zu kurz gewählt wurde – ein Seil von nahezu

gleichförmiger Dicke, wie Figur 6

angibt, erhält. Wenn sich das Seil nach längerem Gebrauche

gedehnt hat, so werden die Verbindungsriemen – nachdem

man vorher die Seilenden wieder gehörig zusammen gedreht hat

– gelöst und verkürzt, worauf man wie vorhin

verfährt.

3) Die Spindelbank von Fairbairn. Der

Aufwindemechanismus dieser Maschine ist in Figur 7

Taf. XI [a/3] schematisch

dargestellt, während einige Details in den Figuren 8

bis 12

abgebildet sind.

Von der Hauptwelle H erfolgt durch

ein 44 er Rad, ein Zwischenrad und ein 22 er Rad die Bewegung

der Spindelwelle und von dieser aus die Drehung der Spindeln

selbst durch eine Räderübersetzung von 21 : 14. Von der

Hauptwelle wird ferner wie sonst der Streckcylinder C₀, zugleich aber auch die sogen.

Scheibenantriebswelle H₁ und von dieser durch conische

Räder l₀, l₁, l₁ einerseits die stehende Welle o mit der fest auf ihr sitzenden

Frictionsscheibe S₀,

anderseits die mit ihrer langen Nabe lose über der Welle o drehbare zweite Frictionsscheibe S₁ entgegengesetzt der ersteren,

aber mit derselben sich gleich bleibenden Geschwindigkeit bewegt.

Zwischen beiden Frictionsscheiben ist auf einer horizontalen

Welle e eine Frictionsrolle G angeordnet, welche durch das Gewicht

der oberen Frictionsscheibe auf die untere aufgedrückt und von

beiden Scheiben in gleichem Sinne umgedreht wird. Die Welle e mit Rolle G ist in Geradführungen horizontal verschiebbar (vgl.

Detailfigur 8 und 9 [b.c/2] und

durch lange Feder und Nuth mit dem Rädchen b₀ gekuppelt, welches, ohne an

der Verschiebung Theil zu nehmen, stets der Drehung der Welle

folgen muß.

Beim Beginn des Spinnprocesses ist die Rolle G am äußern Rande der Frictionsscheiben

S₀, S₁, hat also ihre größte Geschwindigkeit. Nach

jeder vollendeten Wicklung, bezieh, jedem Wagenwechsel, wird sie

aber etwas nach der Mitte der Scheiben zu bewegt und zwar in der

Weise, daß die Umdrehungszahl der Welle e proportional der zunehmenden Wicklung abnimmt. Die

Bewegung der Welle e wird durch die

Räder b₀, und b₁ auf Welle J übertragen, von dieser durch Rad b₂, ein Zwischenrad und Rad z₀ auf Welle J₁, welche durch ein

Mangelradtrieb a₁, mit dem

auf der Hebungswelle w sitzenden

Mangelrade a₂ im Eingriff

steht. Je nachdem der Trieb a₁ auf die äußere oder innere Verzahnung des

Mangelrades wirkt (vgl. Fig. 10

und 11), wird

dessen Rechts- oder Linksdrehung, also auch der Hebungswelle und

von dieser durch Getriebe und Zahnstangen die Auf- oder

Abbewegung der Spulenbank erreicht. Der Uebergang von der äußern

zur innern Verzahnung und umgekehrt erfolgt durch geeignete

Führung des Triebes a₁ in

Vertiefungen des Mangelrades von selbst, und findet der Wechsel

der Bewegung nicht plötzlich, sondern langsam und allmälig

statt. Die abnehmende Umdrehungszahl der Welle J wird anderseits durch Rad Q an das Umlaufrad R abgegeben und combinirt sich wie

früher mit der durch Rad K an die

Getriebe R₁ und R₂ übertragenen constanten

Umlaufzahl der Hauptwelle H zu der

resultirenden U = n – 2 o, welche vom Rade D

aufgenommen und durch Rad D₁,

und D₂ auf Welle P fortgepflanzt wird. Von dieser Welle

P erfolgt durch die bekannte

Knieconstruction durch Rad D₃, einige Zwischenräder und Rad D₄ die Drehung der Spulenwelle

und von dieser durch eine Räderübersetzung von 21 : 14 die der

Spulen selbst.

Bei den bisher betrachteten Maschinen wurden zur Hervorbringung

der abnehmenden Geschwindigkeit die wirksamen Durchmesser des

treibenden und getriebenen oder des

getriebenen Organes allein bei stets gleich großen

Verschiebungen geändert. Bei vorliegender Maschine ändert aber

das treibende Organ seine Durchmesser

allein und aus diesem Grunde müssen

die Verschiebungen ungleichmäßig erfolgen, damit das

getriebene Organ wiederum eine gleichmäßig abnehmende

Geschwindigkeit erhalte. Ermittelt man nämlich ganz allgemein,

wie dies bei der Lawson'schen Maschine gezeigt wurde, die

Beziehungen der Durchmesser s des

treibenden Organes, also hier der Frictionsscheiben S₀, S₁ zu denen g des

getriebenen, also der Frictionsrolle G, so erhält man eine Gleichung wie oben (S. 260 d. Bd.)

unter (7) aufgestellt wurde, nämlich s/g = C/i, wo C eine constante Zahl und i

der jeweilige Spulenumfang ist. Da aber der Rollendurchmesser

g stets dieselbe Größe behält und

nur s sich mit i ändert, so kann man g mit der constanten Zahl C vereinigen und erhält daher ganz

allgemein die Bedingungsgleichung:

s = C/i (9)

Wenn sich nun der Spulenumfang bei jeder neuen Wicklung um x vergrößert, so ergeben sich der Reihe

nach folgende wirksame Halbmesser:

s₁ = C/i s₂ = C/i + x s₃ = C/i + 2 x . .

. sn = C/i + (n – 1) x,

woraus sich die nothwendige ungleichmäßig

abnehmende Verschiebung der Frictionsrolle ergibt, die in

folgender Weise bewirkt wird. Die Rollenwelle e ist mittels einer kleinen Zugstange

z mit dem aufrecht stehenden Hebel

h, welcher unten seinen Drehpunkt

hat, verbunden; man kann mittels Schlitzstellung die anfängliche

Lage der Theile ändern. Der Hebel h

ist oben nach rückwärts gebogen und legt sich, durch das Gewicht

G₁ angedrückt, mittels eines

Stiftes an einen auf einer kleinen horizontalen Welle sitzenden

Daumen d. Auf derselben Welle ist

ein Klinkrad k₀ und eine

Kettenrolle, an der das Gewicht G₂ wirkt, befestigt, welches das Bestreben hat, die

Kettenrolle mit der Welle, dem auf ihr sitzenden Klinkrade k₀ und Daumen d nach links in der Richtung des Pfeiles

zu drehen. In den Zähnen des Klinkrades liegen wie bei den

frühern Maschinen zwei Sperrklinken (Fig. 12),

die eine stets im Eingriff mit einem Zahne, die andere auf der

Mitte eines Zahnes liegend. Bei jedem vollendeten Hube der

Spulenbank wird durch zwei an ihr befestigte Knaggen die eine

Klinke ausgelöst, so daß eine Drehung des Klinkrades k₀ um einen halben Zahn und der

Daumenwelle um stets denselben Bogen erfolgen muß. Da aber der

Daumen, an welchen sich der Hebel h

legt, unter Berücksichtigung des obigen Gesetzes nach einer

Neoïde geformt ist, so wird dadurch das richtige, immer

geringer werdende Zurückweichen des Hebels h und der Frictionsrolle G erreicht. Die Welle e erhält also eine im proportionalen

Verhältniß zur Aufwicklung abnehmende Umdrehungszahl und findet

daher

Tabelle der gebräuchlichsten Hauptdimensionen

der Vorspinnerei-Maschinen.

Textabbildung Bd. 226, S. 480

Für Garnnummer

(engl.); bis; Bezeichnungen; Erste Streckmaschine; Zweite

Streckmaschine; Spindelbank-Streckmaschine; Anzahl der Köpfe

der Maschine; Anzahl der Bänder pro Kopf; Anzahl d.

abgelieferten Bänder pro Maschine; Distanz (reach) im

Streckwerk in engl. Zollen; Durchmesser in engl. Zollen; der

Streckwalzen; der Einziehwalzen; Breite des mit Nadeln

besetzten Raumes auf den Hechelleisten (Zoll); Hechelnadeln

(gill-pins); Drahtnummer engl.; Länge (Zoll);

Anzahl auf 1 Zoll; Mögliche Verzüge (drafts); Mögliche

Drehungen (twists) auf 1 Zoll; Dimensionen der Spulen

(Zoll); Höhe; Durchmesser; oder; Anzahl d.

Spindelumdrehungen i. d. Min.; Anzahl d. Feinspindeln auf

eine Vorspindel; Wirkliche Production der Spindelbänke in

einer Stunde. Production der Streckmaschinen etwas größer;

Streckmaschinen pro Stunde 50 bis 60k; 0,5 bis 1,75 leas zu

300 Yards pro Spindel; 2,5 bis 3 Abschnitte zu etwa 35k in Summe also 87 bis

105k pro Maschine,

oder 2,17 bis 2k,62

pro Spindel; 2 bis 2,5 Abschnitte zu etwa 40k in Summe also 80 bis

100k pro Maschine,

oder 1,43 bis 1k,8

pro Spindel; 1,75 bis 2,25 Abschnitte zu etwa 43k in Summe also 75 bis

96k pro Maschine,

oder 1,34 bis 1k,7

pro Spindel; Wie bei der vorigen Maschine

ebenfalls ein regelrechtes Aufwinden des

Vorgarnes wie bei den andern Maschinen statt.

Dieser Mechanismus erfordert, um die erwähnte complicirte

Bewegung stets richtig auszuführen, zu jedem Klinkrade auch

einen besondern Daumen und deshalb ist derselbe als ein

constructiver Fortschritt nicht zu bezeichnen. Jeder Maschine

wird ein Satz Klinkräder und ein Satz Daumen beigegeben, deren

Zusammengehörigkeit deutlich bezeichnet ist. In der Praxis kann

man von der strengen Vorschrift etwas abweichen und braucht den

Daumen nur bei größern Differenzen in der Stärke des Vorgarnes

zu wechseln; doch bleibt dasselbe immerhin ein Uebelstand. Die

Beibehaltung des Mangelrades zur Hervorbringung des

Bewegungswechsels der Spulenbank ist aber geradezu veraltet und

als ein Fehler zu bezeichnen. Der Moment des Bewegungswechsels

wird hierdurch nicht scharf eingehalten und fällt deshalb häufig

nicht genau mit dem Geschwindigkeitswechsel zusammen. Geschieht

dies aber nicht, sondern erfolgt die Verrückung der

Frictionswelle entweder zu früh oder zu spät, so tritt entweder

ein momentanes Losewerden der Fäden, oder ein zu straffes

Spannen derselben ein – Uebelstände, welche bei den

vorigen Maschinen gänzlich und leicht vermieden werden können.

Es steht deshalb dieser Aufwindemechanismus den frühern beiden

in Bezug seiner Wirkung nach.

Indem wir somit die Besprechung des Vorspinnprocesses und der

dabei angewendeten Maschinen schließen, möge noch die

tabellarische Zusammenstellung der gebräuchlichsten

Hauptdimensionen derselben für verschiedene Garnnummern

angeführt werden.

Zu nebenstehender Tabelle ist Folgendes zu bemerken: Für die

Garnnummern von 1/2 bis 2 tritt an Stelle der Spindelbank eine

Maschine, die in der Tabelle

„Spindelbank-Spinnmaschine“ (roving-gill-spinning) genannt ist,

seltener eine Hechelspinnmaschine (gill-spinning), auf welcher das Garn direct fertig

gesponnen, also mit bleibender Drehung versehen wird. Wegen

dieser Maschinen verweisen wir auf den folgenden Abschnitt. Für

Garnnummer 6 bis 12 empfiehlt sich die Anwendung von drei

Streckmaschinen hinter einander, anstatt der in der Tabelle

angegebenen zwei.

Die Anzahl der Feinspindeln, welche eine Spindelbank mit Vorgarn

zu versehen vermag, ergibt sich aus der Spindelzahl (welche in

der dritten Tabellenzeile mit einem Stern versehen ist) und den

Angaben der vorletzten Tabellenzeile.

(Fortsetzung

folgt.)

Tafeln