| Titel: | Goubet und Monrocq's metallische Transmission. |

| Fundstelle: | Band 226, Jahrgang 1877, S. 573 |

| Download: | XML |

Goubet und Monrocq's

metallische Transmission.

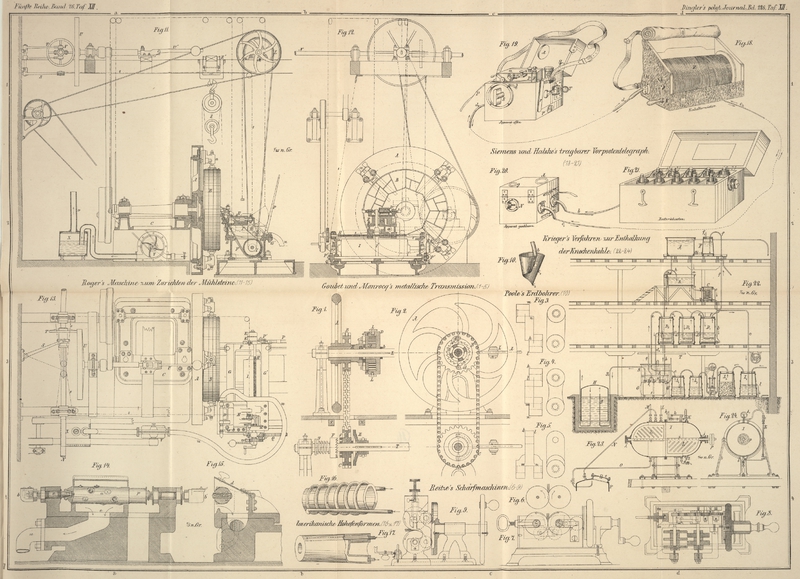

Mit Abbildungen auf Taf. XII [b.c/3].

Goubet und Monrocq's metallische

Transmission.

Die Anwendung von Lederriemen zur Uebertragung der drehenden

Bewegung von Wellen ist an eine Maximalentfernung der

Wellenmittel gebunden, über welche hinaus Riementriebe nicht

mehr verwendet werden können. Anderseits sind durch ein häufiges

Wechseln, Verbessern u. dgl. schadhafter Lederriemen, welche

leicht spröde werden oder sich übermäßig dehnen, nicht

unbedeutende Unterbrechungen des regelmäßigen Betriebes bedingt.

Zu straff gespannte Treibriemen verursachen außerdem nicht

unbeträchtliche Reibungswiderstände und rasche Abnutzung,

während Arbeitsverluste durch Schleifen und Gleiten auf der

Scheibe verursacht werden, wenn die Riemenspannung zu gering

ist. Trotz dieser angeführten Uebelstände, welche zuweilen die

Anwendung von Riementrieben begleiten, hat sich bis nun doch

diese Methode der Kraftübertragung weitaus als die billigste und

beste Transmission zur Fortpflanzung der drehenden Bewegung auf

Arbeitsmaschinen u.a. geltend gemacht; daher verdient Goubet und Monrocq's metallische Transmission, welche die

Riementriebanlagen mit Vortheil durch Kettenzüge ersetzen soll

und in Fig. 1 bis

5 skizzirt ist, einige Beachtung der betreffenden Kreise.

Die Genannten benutzen zur Bewegungsübertragung Gelenkketten aus

Eisen und StahlVgl. Ewart's Gliederkette, *1876 221 200., welche auf Kettenscheiben geführt und deren einzelne

Glieder je nach Umständen verschieden geformt sind (vgl. Fig.

3 bis 5). Die

Kettenglieder werden so an einander gereiht, daß die gefräste

Fläche kl eines Gliedes auf

mn des nächstfolgenden Gliedes

trifft. Die Verbindung wird durch einen Bolzen erzielt, welcher

in die übereinstimmenden Oeffnungen eingezogen und zu beiden

Seiten in die Versenkungen so eingenietet wird, daß sich die

einzelnen Glieder leicht drehen, ohne dabei locker zu sein.

Durch Aneinanderreihung mehrerer solcher Gelenke entsteht die

Kette, wie sie in Fig. 1 und

2 skizzirt ist; dieselbe besitzt zu beiden Seiten

cylindrische Vorsprünge, welche in der Mitte durch einen Steg

verbunden sind. Die Kettenscheiben A

und B haben zahnförmige Erhöhungen,

von welchen die Vorsprünge der Kette ergriffen werden, während

der mittlere Steg in eine Nuth einfällt, welche in der Mitte des

Zahnrades eingelassen ist. Die Kopfflanken der Zähne sind nach

Evolventen geformt, so daß die Vorsprünge der Kette ruhig und

sicher von der Scheibe erfaßt werden und ein Gleiten oder ein

ruckweiser Eingriff unmöglich gemacht ist.

Die Kettenwelle B ist mit dem

Schwungrade A auf einer Hülse H fest verkeilt, welche ihrerseits auf

der getriebenen Welle K lose ist und

zwischen dem Stellring a und der

Lagerschale spielt. Dies gestattet die Welle K trotz des Schwungrades momentan zum

Stillstand zu bringen, wodurch der ruhigste, gleichmäßigste Gang

der Welle ermöglicht ist, indem die wechselnden Aenderungen der

Betriebskraft und des Widerstandes sich unmittelbar ausgleichen.

Auf der Welle K ist die aufgekeilte

Trommel D mittels eines

Ausrückhebels L verschiebbar; auf

der Trommelnabe sitzt eine Hülse M,

welche mit vier über die Platte N

vorragenden Klauen in entsprechende Einschnitte der Hülse H eingreift. Die Platte N dient als Deckel der Trommel D und trägt außerdem zwei federnde

Klinken d, welche in das Sperrrad

c einfallen, um eine rückgehende

Bewegung oder ein Zurückbleiben der Welle K zu verhindern. Die Platte N

und die Trommel D sind durch eine

Spiralfeder verbunden, welche mit einem Ende an der Hülse M und mit dem andern Ende an der Trommel

D befestigt ist. Die Wirkung der

Kupplung ist nun einfach folgende.

Wird die Trommel D ausgerückt, bis

sie an den Stellring b anstößt, so

ist die Verbindung vollkommen unterbrochen und das Schwungrad

setzt seine drehende Bewegung mit der losen Hülse H fort, ohne die Welle K mitzunehmen. Rückt man die Trommel D mittels des Hebels L gegen die Hülse H, so fallen zunächst die Klinken d in das Rad c und übertragen

die Drehung auf N; letztere windet

die Spiralfeder fest, nimmt also langsam die Welle K mit, bis die genügende Geschwindigkeit

der letztern erreicht ist, die Klauenkupplung zwischen M und H zu

schließen, welche die volle Kraftübertragung auf die Welle K vermittelt.Vgl. Keim's stoßfreie Frictions-

und Klanenkupplung, * 1876 219 32.

Es ist noch eine Vorrichtung zu erwähnen, die beiden Kettenwellen

vollkommen von der Transmissionswelle auszukuppeln, so daß das

Schwungrad A zur Ruhe gelangen kann.

Die Kettenscheibe C sitzt zwischen

zwei Stellringen frei drehbar auf der Transmissionswelle T, welche zumeist und am

vortheilhaftesten unter dem Fundamente geführt wird. Der

Klauenmuff F wird durch die

Spiralfeder g längs eines Keiles

gegen einen ähnlich geformten Zahnkranz f der Kettenscheibe C

gedrückt. Dadurch werden plötzliche Beschleunigungen der

Transmissionswelle nicht auf die Kettenscheibe C bezieh. B

und die Arbeitsmaschine übertragen, welche von der Welle K aus bewegt wird, indem bei einer

Beschleunigung der Welle T die

Klauenkupplung vermöge der Schräge der Zähne sich öffnet und die

Spiralfeder g zusammengepreßt wird,

bis die Umdrehungsgeschwindigkeit wieder gleichförmig geworden

ist. Um ein langsames Angehen des Schwungrades A zu ermöglichen, ist außerdem neben der

Kettenrolle C eine Frictionsscheibe

E angebracht, welche durch einen

Gabelhebel verschoben und gegen die Stirnfläche der Scheibe C angedrückt werden kann.

S.

Tafeln