| Titel: | G. Roger's Maschine zum Zurichten der Mühlsteine mit Schutzvorrichtung gegen den schädlichen Staub. |

| Fundstelle: | Band 226, Jahrgang 1877, S. 576 |

| Download: | XML |

G. Roger's Maschine zum

Zurichten der Mühlsteine mit Schutzvorrichtung gegen den schädlichen

Staub.

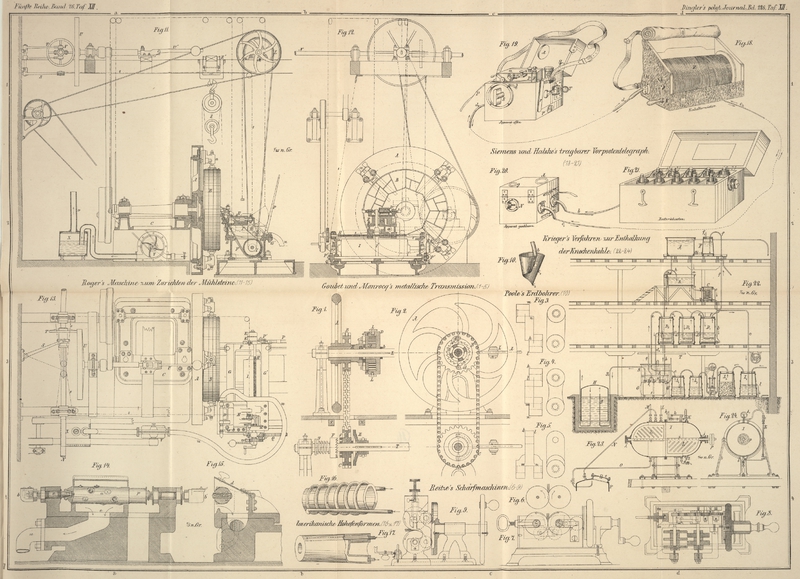

Mit Abbildungen auf Taf. XII [a.b/2].

Roger's Maschine zum Zurichten der

Mühlsteine.

Im J. 1865 stiftete eine Anzahl Einwohner von La

Ferté-sous-Jouarre, in Berücksichtigung der höchst

nachtheiligen Einwirkung des Quarzstaubes auf die Athmungsorgane

der bei der Mühlsteinfabrikation beschäftigten Arbeiter, durch

freie Zeichnungen einen Preis von 4240 M. für ein praktisches

und ökonomisches Fabrikationsverfahren, welches dem genannten

Uebelstande gründlich abhilft. Nach wiederholtem Ausschreiben,

weil keine der eingelaufenen Concurrenzarbeiten als preiswürdig

sich herausgestellt hatte, wurde der Preis in jüngster Zeit dem

Mühlsteinfabrikanten Georg Roger

zuerkannt, indem sich die von der Société d'Encouragement ernannte

Prüfungscommission überzeugte, daß es demselben gelungen sei,

bei seiner Maschine, welche dem im Grobenbehauenen Stein seine

Vollendung gibt, die Nachtheile des Staubes gründlich zu

beseitigen, und den Arbeitern bei diesem gefährlichsten Theil

der Fabrikation gegen die gesundheitswidrige Einwirkung des

Staubes vollkommenen Schutz zu verschaffen.

Die Figuren

11 bis 13

stellen die Maschine in der Seiten- und Vorderansicht, sowie im

Grundrisse in 1/25 n. Gr. dar; sie ist eine Scheibendrehbank,

der Mühlstein bildet das Arbeitsstück, das Werkzeug ist ein

rotirender, mit 6 Diamanten besetzter Fräser. Der Mühlstein B ist Mittels Futter a auf der Planscheibe A eingespannt. Ein von einem Rollwagen

Z' herabhängender Flaschenzug Z erleichtert die Befestigung des

Mühlsteins. Die Drehbankspindel rotirt in einem Lager, dessen

Grundplatte ein massives Mauerwerk zur Unterlage hat. Vor dem

Mühlstein, welcher in 40 Secunden eine Umdrehung macht, ist der

mit Diamanten besetzte Fräser D

angeordnet, dessen nähere Beschreibung weiter unten folgen wird.

Ein von der Trommel I hergeleiteter

Riemen I' ertheilt dem Fräser 3500

Umdrehungen in der Minute. Die Trommel selbst, an deren Achse

die feste und lose Rolle K und K' sitzt, wird durch einen Riemen von

der Hauptwelle M aus in Umdrehung

gesetzt. Der Fräser ist auf einem Schlitten gelagert, welcher

auf einem Ständer F in Führungen G, G' senkrecht zur Drehbankspindel

läuft, wenn die Schraube II gedreht wird. Der ganze

Werkzeugständer läßt sich durch Handhabung des Hebels P vor- und zurückschieben, indem dieser

die beiden in die Zahnschienen Q

greifenden Getriebe P' in Bewegung

setzt.

Die Drehbankspindel wird von der Welle N aus durch das in Fig. 11

und 13

ersichtliche Reibungsvorgelege angetrieben. An einem längs der

Welle gleitenden Muff sitzt das Reibungsrad T, welches die Scheibe II dreht, von

deren Achse die Bewegung mittels Riemen und Getriebe auf den

Planscheibenkranz A geht. Ein Hebel

U' mit Gegengewicht drückt die

Scheibe U, indem er in der

Längenrichtung auf ihre Achse wirkt, mit der erforderlichen

Kraft gegen das Reibungsrad T. Diese

Bewegungsübertragung hat den Zweck, der Drehbankspindel eine

veränderliche Geschwindigkeit zu ertheilen. Indem nämlich der

Fräser vom Mittelpunkt des langsam rotirenden Mühlsteins aus in

der Richtung seines horizontalen Halbmessers gegen den Umfang

sich bewegt, würden bei gleichmäßiger Rotation die Punkte der

Mühlsteinfläche mit Hegen die Peripherie zunehmender

Geschwindigkeit dem Angriffe der Diamanten begegnen. Es muß

daher, um eine gleichförmige Geschwindigkeit an der

Angriffsstelle zu erzielen, die Drehgeschwindigkeit des

Mühlsteins in dem Maße abnehmen, in welchem die Fräsvorrichtung

dem Umfange sich nähert, was durch allmälige Verschiebung des

Reibungsrades T mittels des

Hebels S gegen die Achse der Scheibe

U erreicht wird. An beiden Enden des

Schlittens sind deshalb Schnüre s

befestigt, über Rollen geleitet und mit dem Hebel S verbunden.

Die Figuren

14 und 15

stellen den Fräsapparat in 1/5 n. Gr. in Seitenansicht und

Querschnitt dar. Derselbe besteht aus einem Stahlcylinder a, welcher mit der Rolle p ein Stück bildet und zwischen

conischen Zapfen rotirt. Letztere besitzen längs ihrer Achse

einen Canal c, durch den sie von den

beiden Oelbüchsen aus fortwährend geschmiert werden. Der

Cylinder ist mit 6 diametralen, gleichmäßig vertheilten Löchern

durchbohrt, in welche je ein Diamant eingesetzt ist; letztere

sind im Handel unter der Bezeichnung „Bor“

bekannt und kosten 28 M. das Karat.Die Borkrystalle gehören dem

quadratischen System an, sind von brauner oder gelber Farbe und

kommen in Glanz und Härte dem Diamant gleich; ihr specifisches

Gewicht ist 2,68. Sie sind im Allgemeinen sphärisch

und besitzen einen Durchmesser von 3 bis 8mm. Jeder Diamant ist

zwischen zwei Stahlringen sorgfältig gefaßt, und sein Abstand

von der Cylinderachse läßt sich auf das genaueste reguliren. Für

die beiden äußersten Diamanten weicht dieser Abstand um etwa

2mm ab; dieser

Unterschied wird auf sämmtliche Diamanten gleichmäßig vertheilt,

so daß jeder folgende gegen den vorhergehenden um 0mm,33 vorspringt. Ist die

Arbeit im Gang, so greift der der Drehbankspindel nächste

Diamant – bei der Bewegung des Schlittens von dem Umfang

gegen das Läuferauge hin – den Stein zuerst an. Ist der

Schlitten, dessen Querverschiebung 5mm in der Secunde beträgt,

um 20mm vorgerückt, so

beginnt der zweite Diamant seinen Angriff, indem er die von dem

vorhergehenden bearbeitete Fläche um 0mm,33 vertieft; dann kommt

der dritte Diamant an die Reihe u.s.w. Dieser Vorgang wiederholt

sich so lange, bis die Fläche nach Wunsch abgefräst ist, wozu

etwas mehr als 6 Stunden erforderlich sind. Ein solcher Diamant

splittert nicht, nutzt sich aber ab. Zeigt sich am Angriffspunkt

desselben eine Abflachung, so gibt man ihm in seiner Fassung

eine neue Lage. Schließlich hat er immer noch einen

Verkaufswerth von 6 bis 7 M.

Die Verbreitung des Staubes von der Angriffsstelle aus ist

dadurch unmöglich gemacht, daß der Fräscylinder von einem

rechteckigen Gehäuse e (Fig.

14) bedeckt ist, welches durch das Rohr u mit dem Ventilator V (Fig. 11)

in Verbindung steht. Durch die saugende Wirkung des letztern

wird zwischen der Mühlsteinfläche und dem Gehäuse ein Luftstrom

erzeugt, welcher allen Staub beim Entstehen mit sich reißt, und

mit durch den Ventilator in einen Wasserbehälter X getrieben,

wo

der Staub sich absetzt, während die reine Luft durch die Röhre

v entweicht. Am Gehäuse e ist ein Deckel d angebracht, um während der Arbeit nach dem Fräser sehen

zu können. (Nach dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, April 1877 S. 163. Vgl. auch

Armengaud's Publication

industrielle, 1877 Bd. 24 S. 197.)

A. P.

Tafeln