| Titel: | Krieger's Verfahren der Extraction des Kalkes aus Knochenkohle mittels Kohlensäure. |

| Fundstelle: | Band 226, Jahrgang 1877, S. 604 |

| Download: | XML |

Krieger's Verfahren der

Extraction des Kalkes aus Knochenkohle mittels

Kohlensäure.

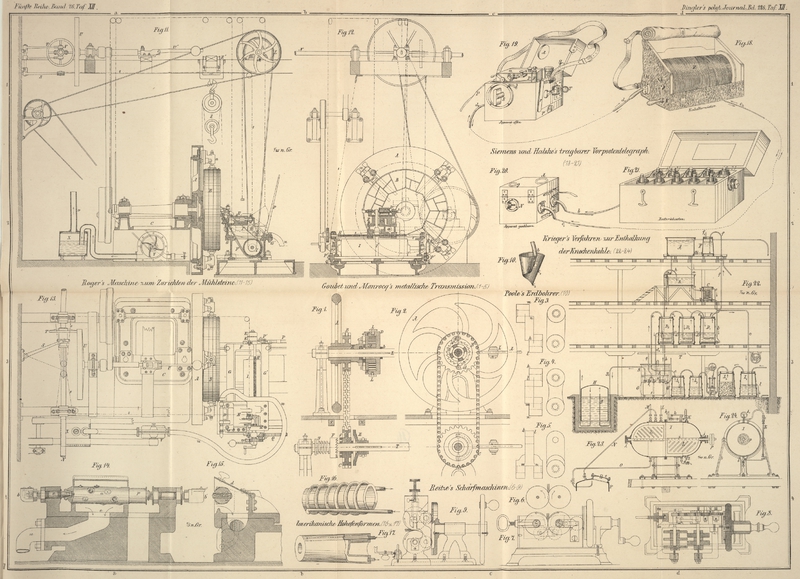

Mit Abbildungen auf Tafel XII [c.d/3].

Krieger's Entkalkung der Knochenkohle mittels

Kohlensäure.

Der Wiederbelebung der Knochenkohle in den Zuckerfabriken hat die

Entfernung der Kalkverbindungen vorauszugehen. Es geschieht dies

gewöhnlich in großen Bottichen mit Salzsäure, welche mehrmals

über die Kohle gegossen wird. Die Nachtheile dieses

Verfahrens hat man durch Anwendung von Essig und von Kohlensäure

zu umgehen versucht. Aber erst durch den Proceß von Dr. G. Krieger Vgl. die Notiz 1876 222 590. Patentliste 1877 223 228, Schlagwort

„Zucker“. in Wien scheint eine

ökonomische Verwendung der letztern möglich zu sein.

Dieses Verfahren beruht darauf, daß kaustischer, kohlensaurer,

schwefelsaurer Kalk und noch eine große Anzahl anderer

Kalkverbindungen sich von den organischen Säuren in mit

Kohlensäure imprägnirtem Wasser trennen und dies in erheblichem

Maße, wenn 1) die Kohlensäure möglichst

frei von atmosphärischer Luft ist; 2) die zu entfernenden

Kalkverbindungen frisch gebildet,

unmittelbar nach der Filtration vorhanden sind; 3) das

kohlensaure Wasser unter Druck gesättigt und die Einwirkung auf

die Kohle ebenfalls unter Druck stattfindet, welcher sowohl das

Entweichen der Kohlensäure verhindert, als auch das Eindringen

des Wassers in die Poren der Kohle und somit die Lösung der

Kalkverbindungen erleichtert.

Die Kohlensäure kann von den Kalkofengasen oder aus den

Feuerungsgasen der Dampfkessel entnommen werden. Auch auf den

nicht frisch gebildeten kohlensauren Kalk übt das kohlensaure

Wasser lösenden Einfluß aus, doch ist derselbe viel schwächer

und langsamer. Während eine gewisse Menge frisch abgeschiedenes

Carbonat in 1/2 Stunde gelöst wird, löst sich in mehrern Stunden

nur 1/4 derselben Menge alten Carbonates.

Die Anordnung, welche Krieger seinen

Apparaten gegeben hat, erlaubt nicht nur einen continuirlichen

Betrieb in der Behandlung der Kohle, sondern auch in der

ökonomischen Gewinnung reiner Kohlensäure. Wenn man

Natronbicarbonat erhitzt, so entweicht bei 70 bis 80° ein

halbes, bei 110 bis 115° ein ganzes Aequivalent

Kohlensäure. Wird eine Sodalösung mit Kohlensäure behandelt, so

entsteht Natronbicarbonat. Enthält die Kohlensäure Luft, so

entweicht dieselbe. Bei starker Concentration der Sodalösung

fällt dabei ein Niederschlag von Bicarbonat aus, weshalb nur

schwache Lösungen anzuwenden sind. Man rechnet auf 100 Th. der

Lösung 6,25 Th. wasserleere Soda oder etwa 17 Th.

krystallisirtes Bicarbonat (NaO,

CO₂ + HO, CO₂),

was ungefähr einer Stärke von 9° B. entspricht.

In den angeführten Thatsachen hat man die Grundlage des

Krieger'schen Verfahrens, und die zuletzt erwähnte Lösung ist

das Mittel, durch welches fortgesetzt ein Strom reiner

Kohlensäure erhalten wird. Die Anordnung des Apparates ist aus

den Figuren

22 bis 24 ersichtlich. Im dritten Stock (Fig. 22)

steht das Hauptgefäß A für Wasser.

In dem nächst untern Stockwerk befindet sich ein anderes Gefäß

B, das am Boden eine Dampfschlange

hat und in welchem die bei 14° Temperatur 9grädige Lauge

hergestellt wird. Zur Abkühlung geht die warme Lauge durch eine

in C angebrachte Kühlschlange,

welche durch ein Rohr a aus A mit Wasser versehen wird. Das durch

Rohr c abfließende Kühlwasser, von

dem eine große Menge nöthig ist, geht in den später näher zu

erwähnenden Waschbottich L₁

(im Erdgeschoß) und aus diesem durch das Heberrohr 1 ins Freie.

Die gekühlte Lauge anderseits gelangt durch Rohr b in die (im 1. Stockwerk befindliche)

Kufe D₁ (etwa 2m hoch bei 1m Durchmesser), an deren

Boden das Rohr b im Kreise

herumläuft und vielfach durchlöchert ist – derart, daß

die Lösung nach dem Mittel der Kufe hinspritzt. Bei 64 bis 80cm Höhe des Standes der

Lauge tritt letztere durch d in die

Kufe D₂ und ebenso später in

eine dritte Kufe D₃ über

(event. auch in eine vierte, fünfte u.s.w.), um continuirlich

durch Rohr d' in das Gefäß E abzufließen.

In den Kufen D₁, D₂ ... findet die Ueberführung der Soda in Bicarbonat statt

in der Weise, daß entweder die Kamingase (mit 10 bis 11 Proc.

Kohlensäure) oder die Kalkofengase (mit etwa 20 Proc.

Kohlensäure) durch eine (im Erdgeschoß aufgestellte) Pumpe P oder einen Aspirator in den

Waschbottich L₁ gezogen

werden, der, wie schon erwähnt, aus der Leitung c mit erwärmtem Kühlwasser gespeist

wird. Der zweite Bottich L₂

ist theilweise mit Kalkstücken angefüllt, welche schweflige

Säure und mechanisch mitgerissenen Staub zurückhalten. Die Gase

werden nunmehr von der Pumpe P durch

den Waschbottich L₃ gedrückt,

der mit einer Lösung von Eisenchlorid oder schwefelsaurem Eisen

gefüllt ist, um etwa vorhandenen Schwefelwasserstoff

zurückzuhalten. In einem vierten mit Wasser oder Sodalösung

gefüllten Waschbottich L₄

werden die aus L₃ mechanisch

mitgerissenen Theilchen zurückgehalten.

Die so gereinigten Gase werden nunmehr continuirlich durch die in

den Kufen D₃, D₂ und D₁ enthaltene Sodalauge hindurchgedrückt, indem sie

durch das Rohr e nach D₃ übertreten, wo e nahe am Boden des Bottichs im Kreise

aufgerollt und an der untern Seite vielfach durchlöchert ist.

Der weitere Gang des kohlensauren Gases durch e₁ und e₂ und f ist ohne

weiteres verständlich. Es nehmen somit die Flüssigkeiten und die

Gase entgegengesetzte Wege, und während aus dem Laugenbottich

durch f die dem Gase beigemengt

gewesene Luft abgeht, tritt aus der Kufe D₃ durch d₁ eine

Lösung von Natronbicarbonat aus. Es müssen sich das Gas und die

Sodalösung in entsprechenden Mengen begegnen, doch schadet ein

Gasüberschuß nicht. Um einen ungehinderten Abfluß der Lösungen aus

D₃ zu erzielen, läßt man die

durch f abgehende Luft nicht direct

ins Freie gehen, sondern in dem Behälter F unter Wasser austreten, worauf sie durch das Rohr f₁ ins Freie gelangt.

Die constant abfließende Lösung von Bicarbonat gibt nun beim

Erwärmen auf 80° oder eventuell auf 105 bis 110°

reine Kohlensäure. Man füllt aus dem im Erdgeschoß aufgestellten

Reservoir E den Druckkessel G zu 2/3 mit Lauge an und läßt aus dem

Dampfrohre t, welches von der

Hauptleitung T abgezweigt ist,

entweder durch eine Schlange s oder

sogleich durch den Hahn s₁

Dampf eintreten, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Die

ausgetriebene Kohlensäure gelangt durch g₁ theilweise gekühlt in den Gasometer H. Die zurückbleibende Lösung, welche

nun nur noch einfaches oder anderthalbfaches kohlensaures Natron

enthält, wird, indem man bei geöffnetem Hahn des Steigrohres h den Dampfhahn s₁ öffnet, nach dem Sammelgefäß B gedrückt und kann nun, nachdem sie

entweder durch Zusatz von etwas Soda oder von Wasser wieder auf

9° B. gebracht ist, den bekannten Kreislauf wieder

beginnen.

Die gewonnene Kohlensäure wird in dem Mischcylinder I (Fig. 23

und 24) von

Wasser aufgenommen. Der Cylinder I

besitzt eine mit Tafeln I₁

besetzte Welle i, und zwei

Stopfbüchsen j und j₁ schließen die Durchgänge der

Welle durch den Cylinder ab, die bei p eine feste und eine lose Scheibe trägt. Sämmtliche

innern Theile des Cylinders, welche mit dem kohlensauren Wasser

in Berührung kommen können, sind von Kupfer, das gut verzinnt

ist. Die äußere Armatur des Cylinders besteht aus dem

Sicherheitsventil k, dem Manometer

k₁ und dem Wasserstandzeiger

K, letzterer mit dem Probirhahn l. Vier mit Hähnen versehene Rohre L, M, N, O dienen bezieh. L zur Zuführung von Wasser mittels einer

Pumpe, M zur Zuführung von

Kohlensäure durch die Kohlensäurepumpe, N zur Verbindung mit dem Scheidegefäß P (um darin denselben Druck wie in I herzustellen) und O zum Uebergange des Wassers nach P. Die Pumpen bringen gleichzeitig und

beständig Kohlensäure sowie kaltes Wasser (die erstere aus dem

Gasometer H entnommen) und arbeiten

derart, daß ein gesättigtes kohlensaures Wasser erhalten wird

und stets 3 bis 3at,5

Druck im Cylinder I bleiben. Man

kann jedoch den Cylinder auch in Absätzen arbeiten lassen, so

daß er nach jeder Operation entleert und schnell wieder bis zu

2/3 gefüllt wird.

Die Gefäße P sind mit zwei

Mannlöchern versehen, von denen das eine o oben die Stelle des Deckels vertritt, das andere (in der

Zeichnung nicht mehr angegebene) über einem falschen Boden sich

befindet, auf welchem die Kohle liegt. Der wirkliche Boden des

Gefäßes ist im Mittelpunkte mit einem sich in zwei Zweige

theilenden Rohre versehen; der eine Zweig gibt

etwa überschüssig werdende Kohlensäure nach der Kufe D₃ ab, der andere mit einem Hahn

versehene Zweig dient zur Entleerung.

Krieger glaubt sein Verfahren dadurch

noch ökonomischer ausführen zu können, daß er den Mischcylinder

I wegläßt und dann in folgender

Weise vorgeht, wobei freilich etwas mehr Kohlensäure gebraucht

wird. Es wird entweder in einem geräumigen kupfernen Druckkessel

Kohlensäure auf 5 bis 6at comprimirt, die an Stelle von Dampf benutzt wird, um

mit einem besonders hierzu construirten Injector Wasser

anzusaugen und staubförmig zu vertheilen, ferner Köhlensäure und

Wasser direct in die Gefäße P zu

bringen; oder man hält in einem Kessel Wasser unter 8 bis 9at Druck und läßt es dann

durch einen gleichen Injector, wie vorher erwähnt, gehen und

saugt Kohlensäure damit an, um sie mit dem fein vertheilten

Wasser ebenfalls sofort an die Knochenkohle zu bringen. Es

sollen diese beiden Modificationen gute Resultate gegeben haben

– selbst mit Gasen, welche die Waschgefäße nicht passirt

hatten und nicht aus der Zersetzung von Bicarbonat

resultirten.

Mag man jedoch wie immer zu Werke gehen, stets kann man die

geschlossenen Filter als Scheidegefäße anwenden, um den Kalk mit

kohlensaurem Wasser wegzuschaffen, nachdem man zunächst

Kohlensäure auf das in der Kohle noch enthaltene Wasser hat

wirken lassen. Für die Ausführung ist es jedoch bequemer, an

Stelle von zwei abwechselnd thätigen Filtern zwei Scheidegefäße

zu nehmen, die ebenso wie die Filter, nur kleiner, etwa mit 1

bis 1cbm,5

Fassungsraum, ausgeführt sein können. In denselben wird dann die

von den Filtern kommende Kohle aufgeschüttet, zunächst mit

Kohlensäure, hierauf mit kohlensaurem Wasser behandelt.

Der Betrieb des Apparates findet statt, indem durch den am Boden

des Scheidegefäßes vorhandenen Hahn zunächst das aus der Kohle

austretende Wasser abgelassen wird. Bei geschlossenem Hahn wird

hierauf das Gefäß vollständig mit kohlensaurem Wasser gefüllt,

welches 1/2 Stunde auf der Kohle bleibt. Hierbei sind die Hähne

der Rohre O und N (Fig. 23)

geöffnet, so daß man stets 3 bis 3at,5 Druck im Scheidegefäß

hat. Nach Verlauf dieser Zeit wird der Ablaßhahn am Boden wieder

mäßig geöffnet, so daß ein langsamer Ausfluß entsteht, der stets

wieder ergänzt wird, daher das Gefäß immer mit kohlensaurem

Wasser gefüllt bleibt, bis ein doppeltes bis dreifaches Volum an

letzterm durchgegangen ist. Die Operation ist alsdann beendet,

das überschüssige Wasser wird abgelassen und die Kohle zur

Gährung oder sogleich zur Behandlung mit kaustischer Lauge

gebracht.

Ueber die Kosten des Verfahrens fehlen bisher noch genauere

Angaben. Es erspart Salzsäure, schont die Structur

der Kohle und vermeidet die Bildung von Gyps und

Schwefelcalcium. Es erlaubt außerdem, nach jeder Filtration die gesammten Kalksalze, ferner aber

auch, falls dies nöthig ist, ältere Kalkabsätze bis zu einem

gewünschten Minimum nach und nach zu entfernen, und gibt die

Sicherheit, daß anderseits wiederum nicht zu viel Kalk extrahirt

wird.Obiger

Bericht gründet sich auf die zur Zeit der Patentirung des

Verfahrens erhaltene Beschreibung. Inzwischen ist dasselbe, nach

gef. Mittheilung des Erfinders, bei der praktischen Ausführung

auf einen vorgeschritteneren Standpunkt gelangt. Es werden statt

der dünnen Laugen jetzt möglichst concentrirte angewendet,

welche stark Natronbicarbonat absondern; ferner geschieht die

Absorption möglichst kalt, und es wird im Zusammenhange mit den

nun beabsichtigten Niederschlägen nur ein Absorptionsgefäß mit Rührwerk, weiten Ablaßröhren und

-Hähnen verwendet. Dr. Krieger erzielt auf diese Art mit einer

Manipulation viel mehr Kohlensäure, wenn auch die Gase nicht

mehr wie früher ausgenutzt werden. – Für gewisse Länder

(z.B. Rußland) empfiehlt sich eine Lauge aus Holzasche, also

kohlensaures Kali.D. Red.

F. B.

Tafeln