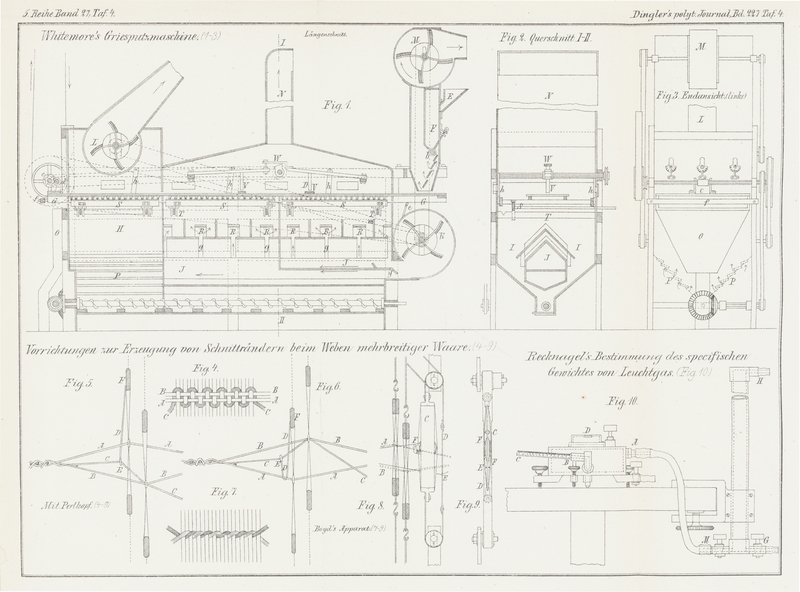

| Titel: | Vorrichtungen zur Erzeugung von Schnitträndern beim Weben mehrbreitiger Waare. |

| Fundstelle: | Band 227, Jahrgang 1878, S. 35 |

| Download: | XML |

Vorrichtungen zur Erzeugung von Schnitträndern

beim Weben mehrbreitiger Waare.

Mit Abbildungen auf Tafel

4.

Erzeugung von Schnitträndern für mehrbreitige Waare.

Viele Arten von schmalen Stoffen lassen sich mit Vortheil auf breiten Stühlen in der

Weise herstellen, dass man 2 oder 3 Stücke neben einander mit demselben Eintragfaden

webt. Man erhöht dadurch die Production und vermindert die Herstellungskosten sehr

bedeutend. Die einzelnen Stücke werden der Breite nach durch Unterbrechungen in der

Kette markirt und dann an diesen Stellen der Länge nach abgetrennt. Sollen sich aber

an den Rändern dieser Stücke die Kettenfäden nicht ablösen, d.h. die Stücke gegen

Beschädigung gesichert sein, so muss für den natürlichen Rand ein Ersatz geschaffen werden, welcher

bekanntlich durch eine eigenthümliche Kreuzung oder aber durch ununterbrochene

Drehung der Randkettenfäden erzielt wird, wie in diesem Journal *1873 209 169 näher angegeben ist. Der Textile Manufacturer berichtet nun über zwei Anordnungen, von denen die

erstere mit Hilfe eines Perlkopfes die Randkettenfäden kreuzt, während bei der

zweiten ähnlich wie bei Oldfield (*1873 209 169) diese Fäden stets nach gleicher Richtung um

einander gedreht werden.

Der erste Saum (Fig.

4 Taf. 4) besteht aus drei Fäden, wovon zwei A und B in der gewöhnlichen Weise abwechselnd

über und unter dem Eintrag liegen; der dritte sogen. Polfaden C liegt stets über dem Eintrag und geht von einer Seite

der beiden Fäden A und B

unter diesen durch, um sich auf der andern Seite derselben wieder über den folgenden

Eintragfaden zu legen. Der Polfaden G hält auf diese

Weise die beiden Kettenfäden A, B und die Eintragfäden

zusammen, und zwar hängt die Festigkeit dieser Verbindung von der Spannung des

Badens C ab, welcher sich von einer im Webstuhl an

passender Stelle aufgesteckten und durch regulirbare Gewichte gebremsten Spule

abwickelt. Die Verschlingung der drei Fäden wird auf folgende Weise

hervorgebracht.

Die Kettenfäden A und B

(Fig. 5

und 6 Taf. 4)

sind – der eine im vordern, der andere im hintern Schaft – eingezogen, machen also

die abwechselnd auf und ab gehende Bewegung mit. Der Polfaden C geht mit einem dieser Leistenfäden durch den gleichen

Schaft (hier mit B durch den hintern) und ist zugleich

durch eine an dem Vordergeschirr mittels eines Fadens D

aufgehängte Perle E gezogen; der Aufhängungspunkt F dieser Perle liegt auf der Seite des Fadens B. In Fig. 5 ist der vordere

Schaft in der Höhe, der hintere unten; die gegenseitige Lage der verschiedenen Fäden

und der Perle E ist aus der Skizze klar ersichtlich.

Geht nun, wie in Fig. 6 dargestellt, der Faden B nach oben

und der Faden A nach unten, so schlingt sich der Faden

C um den Faden A herum

u.s.f. Die Länge der Schleife D muss sorgfältig so

regulirt werden, dass in beiden Stellungen (Fig. 5 und 6) das Fach zwischen den

untern Kettenfäden und C ungefähr gleich gross wird. In

diesem Falle wird der Faden C den Winkel zwischen den

obern und untern Fäden annähernd halbiren, woraus folgt, dass bei sonst gleichen

Verhältnissen die Schäfte einen grössern Ausschlag bekommen müssen, als es

gewöhnlich der Fall ist. Es kommt leicht vor, dass die Perle E sich im Weberblatt verwickelt und dadurch zu Störungen Veranlassung

gibt; wenn jedoch die Anordnung richtig getroffen ist, so ist diesem Uebelstand

leicht abzuhelfen.

J. und T.

Boyd in Glasgow fertigen einen Rand- oder Saumapparat, welcher zwei Fäden

in der in Fig.

7 Taf. 4 dargestellten Weise mit dem Eintrag verschlingt. Diese Vorrichtung soll bereits

vielfach in England und auf dem Continent zur Anwendung gekommen sein und besteht –

soweit aus der angeführten Quelle zu entnehmen ist – im Wesentlichen aus einem

fischbauchförmigen, aus Stahlstreifen gebildeten Rahmen C (Fig.

8 und 9 Taf. 4) und dem Metallstreifen D, welche

beide oben und unten durch über Rollen laufende Riemen verbunden sind; derselbe

erhält eine abwechselnd auf- und abgehende Bewegung gleichwie die Schäfte, und zwar

in dem durch die Figuren dargestellten Fall von der Aufhängungsachse der Schäfte aus

durch einen Riemen. In den beiden Abtheilungen des Rahmens C ist je ein eigenthümlich geformtes, lose eingesetztes Schiffchen F enthalten, in welchem eine Spule Platz hat, von der

sich der Leistenfaden A abwickelt. Der zweite Faden B kommt von einer hinten im Webstuhl aufgesteckten

Spule, wird durch eines der zwei kleinen, im Metallstreifen D befindlichen kleinen Augen E geführt, sowie

durch den entsprechenden freien Raum des Rahmens C, und

bildet mit Faden A zusammen den Saum. Der Faden A wird nämlich bei jedem Auf- oder Niedergang von der

einen auf die andere Seite des Fadens B geführt, weil

die oben und unten eigens abgeschrägten Schiffchen F in

dem Rahmen C frei so gehalten sind, dass auf beiden

Seiten für das Durchgehen des Fadens B genügender

Spielraum bleibt. Dadurch entsteht ein Zusammenzwirnen beider Randfäden (Fig. 7), die

dann den Schuss fest umschliessen, vorausgesetzt, dass beide Randfäden mit der

gehörigen Spannung ablaufen. Die Spannung von A wird

durch eine Feder in dem Schiffchen und diejenige von B

durch Bremsen der betreffenden Spule erzielt.

Der dargestellte Apparat ist doppelt; er erzeugt zwei Ränder in angemessener

Entfernung neben einander, d.h. zu beiden Seiten der beabsichtigten

Trennungsstelle.

Tafeln